Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

.avif) Edith Maruéjouls, géographe du genre : “L’égalité se construit dans des espaces partagés, par l’apprentissage de la négociation, du partage, du renoncement, de la reconnaissance et du conflit.”

Edith Maruéjouls, géographe du genre : “L’égalité se construit dans des espaces partagés, par l’apprentissage de la négociation, du partage, du renoncement, de la reconnaissance et du conflit.”Au sein du bureau d’études, nous intervenons sur une grande diversité de projets, mais notre cœur de métier repose sur le travail de terrain, entendu à la fois comme un espace concret et comme une méthodologie. Dès l’origine, nous avons choisi de privilégier des démarches inscrites dans la durée, proches des pratiques professionnelles, des usages quotidiens et des espaces concernés, plutôt que des interventions ponctuelles. Cette approche implique une immersion fine dans les contextes étudiés, par exemple dans le champ scolaire, en travaillant avec les enfants et les adultes présents dans ces espaces. L’entrée par l’espace constitue un levier central, permettant d’ancrer l’analyse dans un territoire autour duquel s’organisent projets, acteurs, métiers et pratiques. Le terrain peut désigner un espace public, une collectivité, une politique sectorielle ou un enjeu politique précis. Notre travail consiste à observer, comprendre les fonctionnements spatiaux et organisationnels et introduire les questions d’égalité de manière contextualisée.

Un de nos principes fondamentaux est d’agir dans les cadres existants, sans attendre des moyens supplémentaires ou des conditions idéales, afin de montrer que l’action est possible avec les ressources disponibles. Les enseignements issus du terrain sont diffusés via la formation, l’accompagnement des professionnels, l’analyse de la commande publique et des interventions dans l’espace public.

Un projet emblématique est celui que nous menons avec le département de la Gironde sur la construction de quatorze collèges. L’intervention s’est faite en amont, dès le Programme Technique et Fonctionnel, en introduisant des prescriptions d’aménagement égalitaire : blocs sanitaires mixtes, espaces interstitiels, cantine comme lieu de socialisation. Les équipes d’architectes ont été formées et accompagnées pour intégrer ces enjeux dès la phase de conception. Les projets ont été suivis jusqu’à leur mise en usage, permettant d’observer les effets concrets. L’introduction de sanitaires mixtes constitue un choix novateur, pensant les usagers au-delà de la seule catégorie de sexe et intégrant âges, corps, identités et étapes de la puberté. Ce projet illustre le passage d’un travail centré sur les usages à une intervention sur la valeur structurante de la construction, matérielle et politique, en rendant visibles les enjeux d’égalité dans l’espace bâti. D’autres terrains, comme les équipements sportifs et les espaces de jeu, prolongent ces réflexions sur les inégalités de genre.

"Le terrain montre que les inégalités ne se résument pas à une reproduction sociale, mais relèvent aussi de mécanismes de production actifs. Elles résultent d’actions et de non-actions, et sont modifiables si les acteurs saisissent les leviers existants."

Le terrain montre que les inégalités ne se résument pas à une reproduction sociale, mais relèvent aussi de mécanismes de production actifs. Elles résultent d’actions et de non-actions, et sont modifiables si les acteurs saisissent les leviers existants. L’ouvrage Société égale illustre cette conviction : chaque chapitre se conclut par des questions opérationnelles, montrant que l’action est possible avec les ressources et compétences existantes. À l’inverse, l’absence d’intervention maintient les systèmes de domination. Les données de terrain montrent la stabilité remarquable des mécanismes d’inégalités sur plusieurs décennies, tant dans la structuration des relations filles-garçons que dans la construction de la masculinité au sein des groupes de pairs.

La cour d’école est un espace heuristique pour observer les dynamiques sociales, non pas seulement en tant que lieu de formation des « générations futures », mais par la façon dont les adultes et la société structurent l’enfance. C’est un lieu de relations contraint et régulé, où les enfants partagent temps, espaces et activités. La mixité formelle n’y garantit pas l’égalité réelle : la non-mixité et la « police du genre » s’y installent comme normes ordinaires. L’enjeu central est la hiérarchisation et la reconnaissance des filles comme corps social légitime, capables d’occuper physiquement et symboliquement les lieux. Travailler en faveur de l’égalité implique de permettre aux garçons d’investir des pratiques féminisées et de remettre en question les normes de masculinité. L’égalité ne peut être pensée que dans un seul sens : elle nécessite la transformation conjointe des places, rôles et représentations dès l’enfance.

"Dans la cour d'école, la mixité formelle n’y garantit pas l’égalité réelle : la non-mixité et la « police du genre » s’y installent comme normes ordinaires."

Les politiques publiques ne sont pas aujourd’hui à la hauteur des enjeux. Néanmoins, certaines collectivités expérimentent et développent des initiatives intéressantes, comme à Nantes qui porte l’ambition de devenir la première ville non-sexiste en 2030 et Poitiers dont la mairie a été élue par un collectif citoyen. Cependant, ces initiatives restent encore peu nombreuses et dispersées. L’absence d’un projet politique global limite l’efficacité. Les questions d’égalité ne peuvent être réduites à des comportements individuels. Faire porter la responsabilité sur les jeunes filles constitue une erreur en leur disant par exemple “Foncez, osez”, car elle ignore les mécanismes cumulatifs d’exclusion et le rôle structurant des adultes.

Les freins actuels tiennent à l’absence de vision politique structurante, de moyens pérennes et de reconnaissance institutionnelle des approches féministes. Les résistances se traduisent par la marginalisation des luttes féministes, l’absence de transmission des savoirs et la montée de discours masculinistes. Les politiques d’égalité et de lutte contre les violences peinent à être intégrées comme paradigme central de l’action publique, contrairement à d’autres cadres largement admis, comme l’écologie ou la lutte contre la pauvreté. La question féministe demeure souvent marginalisée, perçue comme partisane ou illégitime, y compris dans la recherche et les pratiques professionnelles.

"Les politiques d’égalité et de lutte contre les violences peinent à être intégrées comme paradigme central de l’action publique, contrairement à d’autres cadres largement admis, comme l’écologie ou la lutte contre la pauvreté. La question féministe demeure souvent marginalisée, perçue comme partisane ou illégitime, y compris dans la recherche et les pratiques professionnelles."

L’hypothèse centrale est que les violences émergent là où la relation à l’autre n’est ni apprise, ni encadrée, ni rendue possible. L’égalité se construit dans des espaces partagés, par l’apprentissage de la négociation, du partage, du renoncement, de la reconnaissance et du conflit. Le conflit encadré structure la relation sociale. Sans encadrement, il produit de la violence. La séparation systématique installe une défiance durable et une violence symbolique.

Travailler en faveur de l’égalité revient à affirmer que la relation entre les sexes est possible et nécessaire, non pour gommer les différences, mais pour construire un espace commun fondé sur la liberté, la confiance et le respect. La généralisation de la séparation dans les moments ordinaires de sociabilité constitue un échec collectif majeur.

L’ouvrage Faire Société égale, co-écrit avec Célia Ferrer, s’inscrit dans un temps long de recherche et de terrain. Il vise à donner forme aux paroles recueillies et à rendre hommage aux personnes rencontrées. Le choix d’une écriture à deux voix permet de montrer la pluralité des approches féministes. Structuré autour des droits fondamentaux, le livre interroge les évidences sociales et propose des pistes de transformation accessibles, à partir de questions concrètes. Il aborde des enjeux sociétaux tels que la parentalité, le soin, la pauvreté ou le vieillissement, en affirmant la nécessité de l’engagement. En conclusion, il insiste sur l’importance de projeter des imaginaires positifs et de penser le plaisir collectif d’être ensemble, fondé sur des actes concrets de confiance et de solidarité, comme condition d’un projet de société égalitaire.

Célia Ferrer et Édith Maruéjouls, Faire société égale : des outils pour agir, éditions Double ponctuation, 2025, 336 pages, 20 euros

Julie Pommier et Iana Vicq : « La géographie de l’invisible, c’est une géographie de la précarité. »

Julie Pommier et Iana Vicq : « La géographie de l’invisible, c’est une géographie de la précarité. »Ce sont en grande majorité des hommes, précaires et d’origine étrangère. Ils arpentent les rues des grandes villes à vélo pour livrer à domicile les repas préparés par les restaurants référencés sur des plateformes de la FoodTech, Uber Eats et Deliveroo en tête. Leurs journées de travail sont rythmées par l’attente des commandes et leur livraison. Entre deux courses, ils se regroupent discrètement entre livreurs d’une même communauté.

Dans le cadre de l’appel à projets FAIRE du Pavillon de l’Arsenal, Julie Pommier et Iana Vicq ont consacré une étude à leur manière d’occuper l’espace public. Entre travail de terrain, recherche documentaire et analyse cartographique, celle-ci de révèle une « géographie de l’invisible », à la fois algorithmique et sociale, marquée par l’absence d’infrastructures adaptées aux besoins fondamentaux des livreurs Proposant plusieurs solutions pour améliorer leurs conditions de travail dans l’espace public, elle se présente comme un outil de sensibilisation et de réflexion à destination des pouvoirs publics, des acteurs de la ville et des citoyens.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets FAIRE, porté par le Pavillon de l’Arsenal en 2023. Depuis la création de l’agence, nous avions envie de développer une pratique réflexive, qui ne soit pas uniquement centrée sur la maîtrise d’œuvre, mais qui ouvre le champ de notre pratique. Cette année-là, il y avait quatre thèmes, dont un sur la question des espaces publics inclusifs. Nous avons répondu avec un sujet portant sur les livreurs des plateformes numériques. Cela venait aussi d’un constat, à la suite du Covid-19, d’une forte augmentation de leur présence dans l’espace public, y compris à proximité de nos propres lieux de vie.

Ce n’était pas un engagement formel, mais plutôt une réflexion issue d’un constat de société. Le thème de l’appel à projets a fait croiser cette réflexion, et nous a décidés à nous lancer. Par ailleurs, nous nous déplaçons beaucoup à vélo, donc nous les croisons très souvent.

Nous avons répondu à l’appel à projets en collaboration avec Circé Lienart de l’association CoopCycle qui gère la Maison des coursiers, partenaire de l’étude. Il nous semblait essentiel d’avoir un lien direct avec le terrain et avec les livreurs. Nous avons commencé par un état des lieux qui a duré presque un an. Nous avons mis en place un protocole de collecte de données pour appréhender le sujet. Cela a commencé par la création d’un questionnaire en ligne, traduit en six langues : français, anglais, arabe, hindi, pachto et bengali, afin de toucher un maximum de communautés. Les traductions ont été réalisées avec l’aide des coursiers fréquentant la Maison des coursiers. Le questionnaire a été testé sur place, afin d’affiner les questions et de recueillir des retours, notamment sur la question de l’attente, qui nous intéressait particulièrement. À partir des résultats du questionnaire, nous avons identifié des points de concentration. Nous avons ensuite mené un travail d’arpentage avec CoopCycle, consistant à parcourir les quartiers et à aller à la rencontre des livreurs sur leurs lieux d’attente.

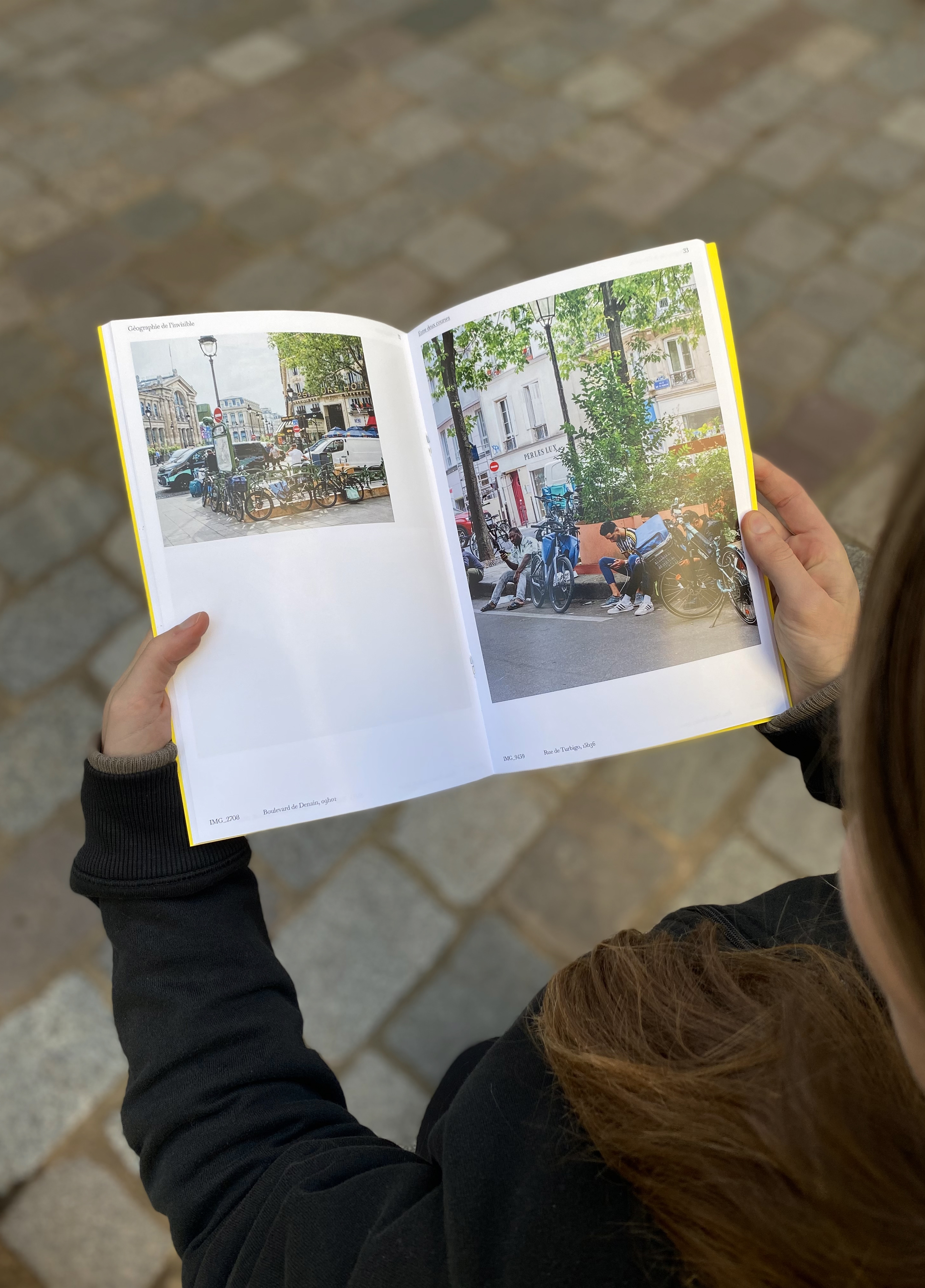

En parallèle, nous avons mené une recherche documentaire en nous intéressant aux laboratoires de recherche spécialistes de ces questions, aux ouvrages et articles existants, et nous avons réalisé de nombreux entretiens avec des chercheurs et des acteurs liés à la mobilité et à la logistique urbaine. Ensuite, nous avons souhaité retranscrire ce travail de manière plus sensible. Nous avons fait appel au photographe Arthur Crestani, avec qui nous avons refait cet arpentage. Il est allé à la rencontre des livreurs et leur a demandé leur accord pour être photographiés.

Nous savions que l’objectif était d’améliorer la situation et le confort de ces travailleurs, mais nous ne savions pas quelle forme prendrait la réponse.

De notre côté, nous avons mobilisé nos outils d’architectes, notamment à travers un travail cartographique : repérage des lieux d’attente, incidence des algorithmes sur l’espace, implantation des équipements existants dans l’espace public. Cela a constitué une base pour la suite du travail, même si nous n’avions pas, au départ, de vision précise du résultat final.

Exactement. Nous savions que l’objectif était d’améliorer la situation et le confort de ces travailleurs, mais nous ne savions pas quelle forme prendrait la réponse. Ce n’est pas notre cœur de métier habituel.

La question centrale était : où attendent-ils et pourquoi ici ? La réponse est clairement liée à l’algorithme des plateformes. Les livreurs attendent au plus près des zones où ils sont susceptibles de recevoir des commandes. Grâce à une capture d’écran de l’application d’un livreur, nous avons compris qu’ils voient en temps réel des zones de forte demande.

Ils choisissent donc leurs lieux d’attente en fonction de ces zones. Concernant les espaces publics, il n’existe pas de typologie unique, mais ils se placent généralement en retrait, à la limite de la visibilité. Il s’agit aussi de ne pas être dérangés et de ne pas déranger. Ils se regroupent par communauté, ce qui crée des formes de solidarité et d’entraide pendant les temps d’attente. Cela se manifeste par des échanges de services : aide pour réparer un vélo, recharger une batterie, ou même des repas apportés par des personnes de la même communauté. Ces regroupements se font souvent dans des espaces périphériques : sous des arbres, sur des contre-allées, près des arceaux de vélos, des places de stationnement, et non dans des espaces publics centraux et très fréquentés.

La question centrale était : où attendent-ils et pourquoi ici ? La réponse est clairement liée à l’algorithme des plateformes. Les livreurs attendent au plus près des zones où ils sont susceptibles de recevoir des commandes. Grâce à une capture d’écran de l’application d’un livreur, nous avons compris qu’ils voient en temps réel des zones de forte demande.

Cela se manifeste par une fragmentation. Il y a d’un côté les lieux physiques d’attente, et de l’autre une segmentation virtuelle dictée par l’algorithme, avec des zones de forte demande et des zones où aucune commande n’est possible. Les livreurs n’investissent pas ces zones dites “blanches”, puisqu’ils ne peuvent pas y travailler. L’algorithme produit donc une géographie spécifique.

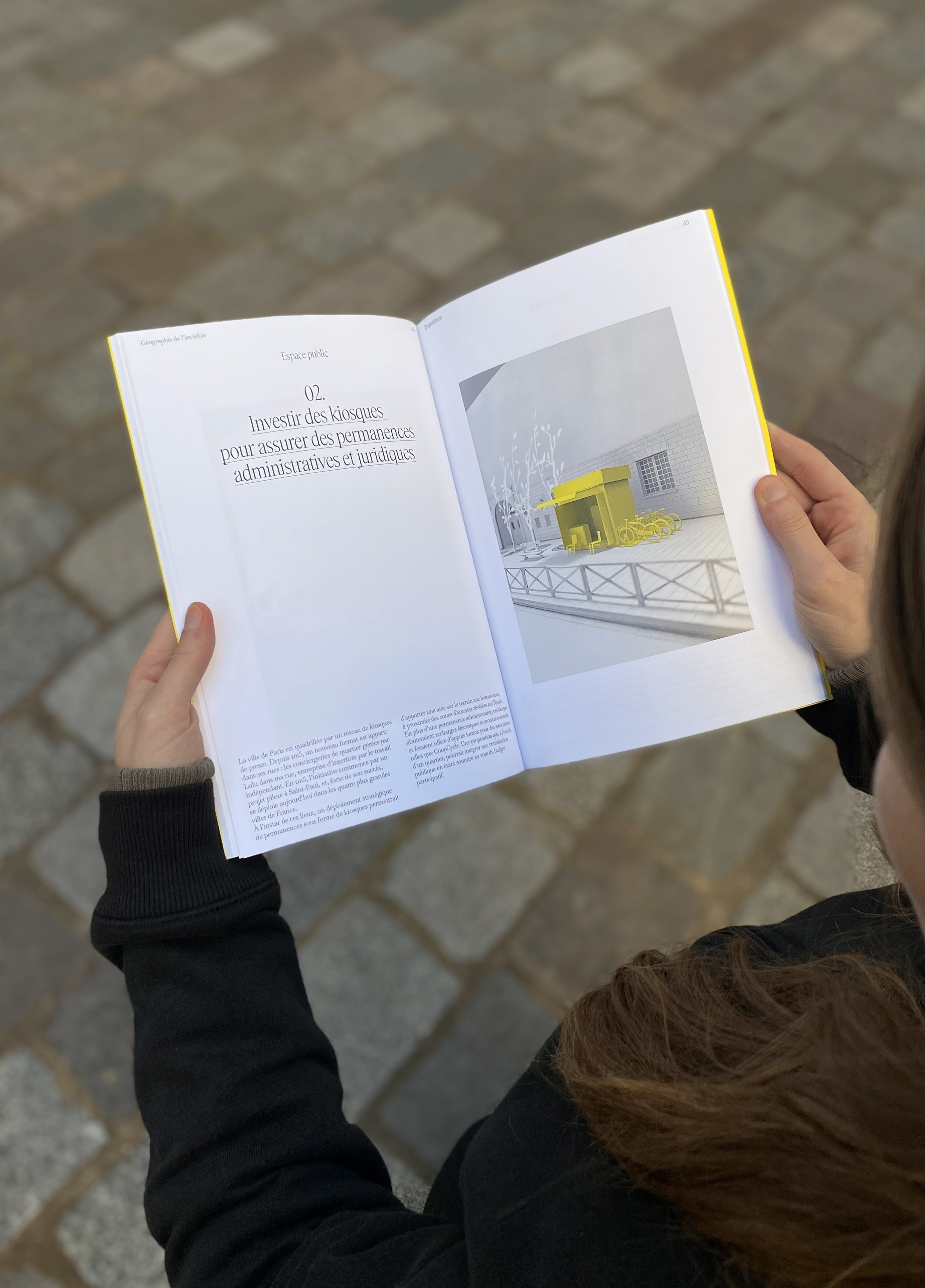

Oui. En dehors de la Maison des coursiers, tenue par CoopCycle (initialement boulevard Barbès dans le 18ᵉ arrondissement, puis déménagée dans le 2ᵉ), il n’existe pas d’autre espace dédié à Paris. Cette maison touche surtout certaines communautés, principalement dans le nord de Paris.

Dans le questionnaire, nous avons travaillé sur leurs besoins. Le besoin principal, très largement cité, est la possibilité de recharger les batteries des vélos et des téléphones. Ensuite viennent les besoins élémentaires (boire, accéder à des sanitaires), puis les besoins liés à l’abri et au repos, et enfin l’assistance administrative, juridique et médicale, notamment pour des personnes sans-papiers.

Dans le questionnaire, nous avons travaillé sur leurs besoins. Le besoin principal, très largement cité, est la possibilité de recharger les batteries des vélos et des téléphones. Ensuite viennent les besoins élémentaires (boire, accéder à des sanitaires), puis les besoins liés à l’abri et au repos, et enfin l’assistance administrative, juridique et médicale, notamment pour des personnes sans-papiers.

Oui, à la fois du fait du rôle central de l’algorithme et de l’invisibilisation de ces travailleurs, pourtant qualifiés d’essentiels pendant la crise du Covid-19. C’est aussi une géographie de la précarité, liée à des travailleurs présents dans la ville, mais que l’on préfère ne pas voir.

Nous pensions au départ arriver à un projet architectural classique, comme une Maison des coursiers améliorée. Mais au fur et à mesure de l’étude, nous avons compris que le sujet était davantage politique et global, et qu’un projet unique serait insuffisant. Répondre par un aménagement ponctuel n’est pas à l’échelle de l’enjeu. Nous avons préféré produire un travail proche d’un livre blanc, destiné à éclairer les décideurs, sans prétendre apporter une solution unique. Nous avons donc structuré nos propositions autour de trois axes : l’espace public, les réseaux d’acteurs et la logistique urbaine.

CoopCycle est aussi présent à Bordeaux. Des recherches existent à Lyon, Montréal, Manchester, et d’autres projets de Maisons des coursiers sont en cours à Grenoble, Marseille, entre autres. L’objectif affiché de CooopCycle est par ailleurs de disparaître à terme, si une régulation du travail rendait ces structures inutiles.

D’abord aux pouvoirs publics, au sens large, mais aussi aux citoyens et à l’ensemble des acteurs de la ville. L’ambition est à la fois de sensibiliser et de reposer la question de l’hospitalité urbaine. Une présentation est prévue à la Mairie de Paris en janvier. Nous espérons ensuite pouvoir diffuser ce travail dans d’autres métropoles concernées par des problématiques similaires.

Julie Pommier et Iana Vicq, Géographie de l'invisible, livreur.euse.s des plateformes numériques, éditions Pavillon de l'Arsenal, novembre 2025, 17,5 x 25 cm - 68 pages, 13 €

La présentation du projet sur le site de FAIRE :

https://www.faireparis.com/fr/projets/faire-2023/geographie-de-linvisible-2880.html

Commander l'étude :

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/13283-geographie-de-linvisible.html

L'habitat inclusif, un nouvel idéal pour les seniors ?

L'habitat inclusif, un nouvel idéal pour les seniors ?Dans un contexte de post-crise sanitaire qui a révélé le besoin de prendre soin des populations les plus fragilisées et à la faveur de l’aspiration des Français à vieillir chez eux, on constate ces dernières années l’essor de l’habitat dit inclusif ou partagé. Les récents scandales concernant les Ehpad, notamment après la sortie du livre Les fossoyeurs (Fayard, 2022) du journaliste Victor Castanet révélant des situations de maltraitance de personnes âgées, ont par ailleurs conforté le désir de pouvoir vieillir chez soi, quand les conditions sont réunies.

Ce désir est d’autant plus grand que le sentiment de solitude et d'isolement chez les personnes âgées est un enjeu social fort. Le «Baromètre 2025 solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France» de l’association Les Petits Frères des pauvres publié le 30 septembre dernier le confirme : 2 millions de personnes âgées sont isolées, 750 000 vivent en situation dite de « mort sociale » (désigne une situation d’isolement extrême : des personnes âgées qui ne rencontrent quasiment jamais, ou très rarement, d’autres personnes), soit 4% des plus de 60 ans et 4,2 millions de personnes âgées éprouvent un sentiment de solitude.

Selon l’association Les Petits Frères des pauvres, 2 millions de personnes âgées en France sont isolées, 750 000 vivent en situation dite de « mort sociale ».

Ces chiffres alarmants sont à mettre en regard d'une autre donnée : la courbe démographique française. Avec 15 millions de personnes âgées de 60 ans et plus aujourd’hui, un Français sur quatre aura 65 ans ou plus à l’horizon 2040 (chiffres INSEE). 44 % des + de 75 ans vivent aujourd’hui à domicile. Quelles sont les alternatives quand arrivent les questions d’accès aux soins et de dépendance ou d’isolement sans passer par la case Ephad ?

Entre la question de la perte d’autonomie, de l’accès aux soins, du sentiment d’isolement très fort chez ces populations et le coût des logements, les enjeux autour de l’habitat des seniors sont multiples. À cet égard, le développement de nouvelles formes d’habitat porte une promesse forte : offrir au 3e et 4e âge un véritable chez soi et une vie sociale faite de moments partagés.

L’aspiration des seniors au « vivre-ensemble » a connu différentes déclinaisons. Parmi elles, le projet de résidence pour femmes âgées située à Montreuil en Seine-Saint-Denis, la maison des Babayagas, inaugurée en 2013 et réservée aux femmes de plus de 60 ans décidées à vieillir ensemble de façon autonome et solidaire ou encore les colocations intergénérationnelles entre jeunes à la recherche d’un logement et seniors désireux de compagnie et/ou d’un complément de revenu.

Le principe du logement inclusif ? Être chez soi dans son propre logement tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale.

Pour répondre à la demande grandissante de vivre dans un environnement qui favorise le lien social et l’accompagnement, différentes formes d’habitat inclusif dans le parc privé ou social ont aussi émergé depuis quelques années. Elles sont portées par une multitude d’acteurs : des associations du secteur social ou médico-social, des mutuelles, des collectivités locales, des foncières solidaires, des bailleurs sociaux ou les habitants eux-mêmes. Le principe ? Être chez soi dans son propre logement tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale. Pas de critères requis pour y habiter et la possibilité de bénéficier d’un accompagnement social ou d’une offre de services sanitaire, sociale ou médico-sociale individualisée pour l’aide et la surveillance en fonction de leurs choix et besoins.

Signe de son succès : en 2018, l’habitat inclusif s’est doté d’un encadrement législatif et juridique avec la promulgation d’une loi qui lui a donné une définition et la mise en place d’une nouvelle aide individuelle, l’aide à la vie partagée (AVP).

Créer de nouvelles solutions pour accompagner les seniors tout au long de leur parcours de vie, c’est aussi l’ambition des lieux de vie partagés portés par l'association Groupe SOS Seniors. « L’objectif est de co-construire, avec les seniors accompagnés, une vie collective avec une programmation de 3 à 5 activités par semaine. Cela va de la pratique de sport adapté à des cours d’anglais en passant par des sorties culturelles en lien avec des partenaires », explique Julie Chicaud, directrice des lieux de vie partagés au sein de l’association. Sur ce modèle, l’association Groupe SOS Seniors a déjà ouvert 5 lieux de vie dans des logements sociaux à Paris, Louveciennes, Valence et Epinal, souvent en pied d'immeuble, dans des locaux mis à disposition par des bailleurs sociaux. Son ambition : doubler ce chiffre d’ici quelques années pour répondre aux besoins.

Ce service entièrement gratuit, financé principalement avec l’AVP octroyée pour une durée de 7 ans, offre également aux bénéficiaires un accompagnement individuel, principalement pour un appui aux démarches administratives et une aide à l'usage du numérique. En moyenne, entre quinze et trente personnes fréquentent régulièrement ces espaces. “Au 5/5 dans le 13e arrondissement de Paris, nous sommes une petite dizaine à venir régulièrement. C’est un lieu vivant et chaleureux où les activités sont stimulantes. On ne se retrouve pas pour jouer aux cartes ! La semaine prochaine on démarre la réalisation d’un film avec un vrai metteur en scène”, s’amuse Reine, 76 ans qui fréquente chaque jour le lieu “surtout pour le lien social. Avant de venir ici, je passais des journées entières sans entendre le son de ma voix, j’étais un peu déprimée. Cela permet vraiment de sortir de l'isolement.”

« L’enjeu est de pouvoir répondre aux différentes trajectoires de l’habitat des seniors à l’échelle d’un territoire face au virage démographique actuel et à venir tout en conservant la proximité humaine indispensable à la réussite des projets. On le voit sur le terrain, l’isolement des personnes âgées est criant, et pas seulement dans le grand âge. » Julie Chicaud, directrice des lieux de vie partagés au sein de l’association Groupe SOS seniors

Il s’agit également pour l’association d’articuler les différentes solutions d’habitat en proximité pour construire de véritables parcours résidentiels, en faisant notamment des lieux de vie partagés des solutions complémentaires aux résidences autonomie, notamment en Ile-de-France où l’association gère 67 établissements. « L’enjeu est de pouvoir répondre aux différentes trajectoires de l’habitat des seniors à l’échelle d’un territoire face au virage démographique actuel et à venir tout en conservant la proximité humaine indispensable à la réussite des projets, analyse Julie Chicaud. On le voit sur le terrain, l’isolement des personnes âgées est criant, et pas seulement dans le grand âge. »

L’habitat inclusif vient s’inscrire dans le champ dit de l’habitat intermédiaire qui rassemble une grande diversité de solutions. « Situé entre le domicile traditionnel et les établissements pour personnes âgées ou en situation de handicap, l’habitat intermédiaire recouvre des solutions diverses telles que les résidences autonomie, les résidences services seniors, les habitats inclusifs, les habitats intergénérationnels ou l’accueil familial. Ces formes d’habitat combinent espaces privés, vie sociale et services, parfois tout ou partie mutualisés (services à domicile, prévention, animation), adaptés aux besoins de maintien de l’autonomie et à la lutte contre l’isolement », selon la définition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Avec une gamme de tarifs variable en fonction du type de structure et du positionnement commercial : à partir de 500 euros environ pour un T1 en Résidences autonomie et entre 1000 et 1700 € pour les Résilience seniors. Pour l’habitat inclusif, les montants moyens des loyers sont de 470€ par habitant et par mois en 2024, toujours selon la CNSA. À cela s’ajoute le montant de l’aide dont ils sont bénéficiaires pour la mise en œuvre de leur projet de vie sociale et partagée, qui représente près de 6 200€ par an et par habitant.

D'après le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui émet des orientations stratégiques, 280 000 personnes bénéficient aujourd’hui de ce type d’habitat. Mais, au regard du vieillissement de la population et des aspirations des personnes en situation de handicap, le besoin est estimé à 500 000 logements en habitat intermédiaire d’ici 2050. « Le succès de ce déploiement réside notamment dans l’articulation avec les services médico-sociaux et d’aide à la personne présents et à venir sur le territoire et dans le bon maillage entre les différentes solutions d’habitat en réponse à un diagnostic territorial », souligne Karine Rollot, cheffe de projet Habitat intermédiaire à la CNSA.

280 000 personnes vivent aujourd’hui dans un logement intermédiaire pour personnes âgées.

Cette question territoriale se pose notamment dans les territoires ruraux et les petites villes. Dès 2021, la démarche « Bien vieillir dans les Petites villes de demain » a été lancée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) avec l’objectif de soutenir les stratégies de revitalisation des centres-villes et des centre-bourgs de façon adaptée aux besoins et aux aspirations actuels et futurs des personnes en situation de handicap et/ou âgées. Depuis le lancement de l’Appel à manifestation d’intérêt doté de 1,5 m€ en octobre 2022, 116 projets localisés dans 65 départements ont été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement.

Selon l’économiste Frédéric Bizard, président de l’Institut Santé dans un rapport publié le 18 septembre 2025, la « réalisation du virage domiciliaire - qui suppose de passer d’un ratio volume domicile/établissement 60/40 en 2024 à un ratio 75/25 en 2050 - générerait 12 milliards € d’économies d’ici à 2050. » A ce titre, améliorer la visibilité des différentes structures semble aujourd’hui un enjeu de taille pour accompagner au mieux les personnes âgées.

L’avis rendu par le Conseil d’Etat sur l’habitat partagé : Avis relatif aux questions juridiques soulevées par les différentes catégories d’habitats « partagés » - Conseil d'État