Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Le média qui analyse et présages des mutations de la fabrique de la ville.

Julie Pommier et Iana Vicq : « La géographie de l’invisible, c’est une géographie de la précarité. »

Julie Pommier et Iana Vicq : « La géographie de l’invisible, c’est une géographie de la précarité. »Ce sont en grande majorité des hommes, précaires et d’origine étrangère. Ils arpentent les rues des grandes villes à vélo pour livrer à domicile les repas préparés par les restaurants référencés sur des plateformes de la FoodTech, Uber Eats et Deliveroo en tête. Leurs journées de travail sont rythmées par l’attente des commandes et leur livraison. Entre deux courses, ils se regroupent discrètement entre livreurs d’une même communauté.

Dans le cadre de l’appel à projets FAIRE du Pavillon de l’Arsenal, Julie Pommier et Iana Vicq ont consacré une étude à leur manière d’occuper l’espace public. Entre travail de terrain, recherche documentaire et analyse cartographique, celle-ci de révèle une « géographie de l’invisible », à la fois algorithmique et sociale, marquée par l’absence d’infrastructures adaptées aux besoins fondamentaux des livreurs Proposant plusieurs solutions pour améliorer leurs conditions de travail dans l’espace public, elle se présente comme un outil de sensibilisation et de réflexion à destination des pouvoirs publics, des acteurs de la ville et des citoyens.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets FAIRE, porté par le Pavillon de l’Arsenal en 2023. Depuis la création de l’agence, nous avions envie de développer une pratique réflexive, qui ne soit pas uniquement centrée sur la maîtrise d’œuvre, mais qui ouvre le champ de notre pratique. Cette année-là, il y avait quatre thèmes, dont un sur la question des espaces publics inclusifs. Nous avons répondu avec un sujet portant sur les livreurs des plateformes numériques. Cela venait aussi d’un constat, à la suite du Covid-19, d’une forte augmentation de leur présence dans l’espace public, y compris à proximité de nos propres lieux de vie.

Ce n’était pas un engagement formel, mais plutôt une réflexion issue d’un constat de société. Le thème de l’appel à projets a fait croiser cette réflexion, et nous a décidés à nous lancer. Par ailleurs, nous nous déplaçons beaucoup à vélo, donc nous les croisons très souvent.

Nous avons répondu à l’appel à projets en collaboration avec Circé Lienart de l’association CoopCycle qui gère la Maison des coursiers, partenaire de l’étude. Il nous semblait essentiel d’avoir un lien direct avec le terrain et avec les livreurs. Nous avons commencé par un état des lieux qui a duré presque un an. Nous avons mis en place un protocole de collecte de données pour appréhender le sujet. Cela a commencé par la création d’un questionnaire en ligne, traduit en six langues : français, anglais, arabe, hindi, pachto et bengali, afin de toucher un maximum de communautés. Les traductions ont été réalisées avec l’aide des coursiers fréquentant la Maison des coursiers. Le questionnaire a été testé sur place, afin d’affiner les questions et de recueillir des retours, notamment sur la question de l’attente, qui nous intéressait particulièrement. À partir des résultats du questionnaire, nous avons identifié des points de concentration. Nous avons ensuite mené un travail d’arpentage avec CoopCycle, consistant à parcourir les quartiers et à aller à la rencontre des livreurs sur leurs lieux d’attente.

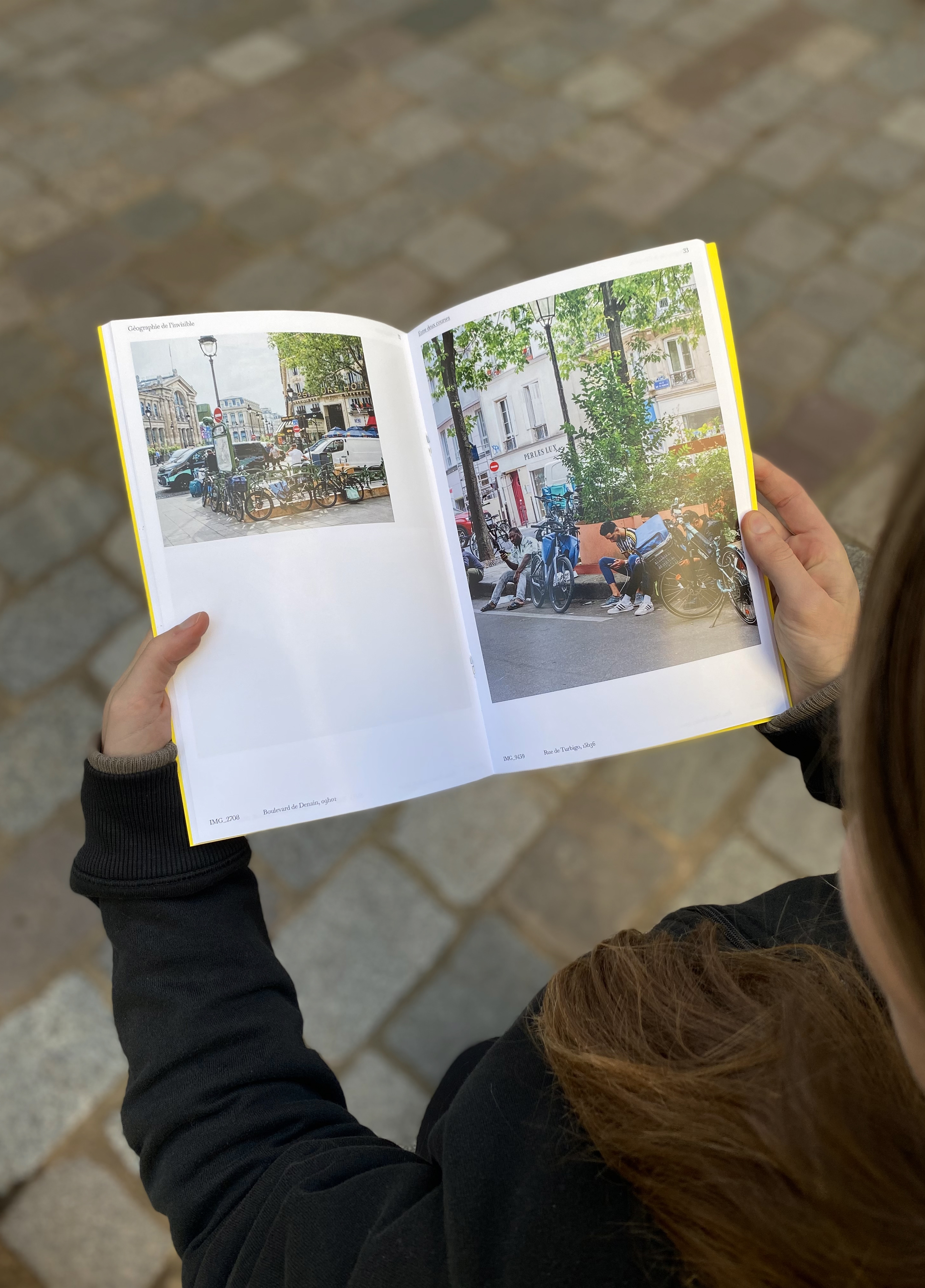

En parallèle, nous avons mené une recherche documentaire en nous intéressant aux laboratoires de recherche spécialistes de ces questions, aux ouvrages et articles existants, et nous avons réalisé de nombreux entretiens avec des chercheurs et des acteurs liés à la mobilité et à la logistique urbaine. Ensuite, nous avons souhaité retranscrire ce travail de manière plus sensible. Nous avons fait appel au photographe Arthur Crestani, avec qui nous avons refait cet arpentage. Il est allé à la rencontre des livreurs et leur a demandé leur accord pour être photographiés.

Nous savions que l’objectif était d’améliorer la situation et le confort de ces travailleurs, mais nous ne savions pas quelle forme prendrait la réponse.

De notre côté, nous avons mobilisé nos outils d’architectes, notamment à travers un travail cartographique : repérage des lieux d’attente, incidence des algorithmes sur l’espace, implantation des équipements existants dans l’espace public. Cela a constitué une base pour la suite du travail, même si nous n’avions pas, au départ, de vision précise du résultat final.

Exactement. Nous savions que l’objectif était d’améliorer la situation et le confort de ces travailleurs, mais nous ne savions pas quelle forme prendrait la réponse. Ce n’est pas notre cœur de métier habituel.

La question centrale était : où attendent-ils et pourquoi ici ? La réponse est clairement liée à l’algorithme des plateformes. Les livreurs attendent au plus près des zones où ils sont susceptibles de recevoir des commandes. Grâce à une capture d’écran de l’application d’un livreur, nous avons compris qu’ils voient en temps réel des zones de forte demande.

Ils choisissent donc leurs lieux d’attente en fonction de ces zones. Concernant les espaces publics, il n’existe pas de typologie unique, mais ils se placent généralement en retrait, à la limite de la visibilité. Il s’agit aussi de ne pas être dérangés et de ne pas déranger. Ils se regroupent par communauté, ce qui crée des formes de solidarité et d’entraide pendant les temps d’attente. Cela se manifeste par des échanges de services : aide pour réparer un vélo, recharger une batterie, ou même des repas apportés par des personnes de la même communauté. Ces regroupements se font souvent dans des espaces périphériques : sous des arbres, sur des contre-allées, près des arceaux de vélos, des places de stationnement, et non dans des espaces publics centraux et très fréquentés.

La question centrale était : où attendent-ils et pourquoi ici ? La réponse est clairement liée à l’algorithme des plateformes. Les livreurs attendent au plus près des zones où ils sont susceptibles de recevoir des commandes. Grâce à une capture d’écran de l’application d’un livreur, nous avons compris qu’ils voient en temps réel des zones de forte demande.

Cela se manifeste par une fragmentation. Il y a d’un côté les lieux physiques d’attente, et de l’autre une segmentation virtuelle dictée par l’algorithme, avec des zones de forte demande et des zones où aucune commande n’est possible. Les livreurs n’investissent pas ces zones dites “blanches”, puisqu’ils ne peuvent pas y travailler. L’algorithme produit donc une géographie spécifique.

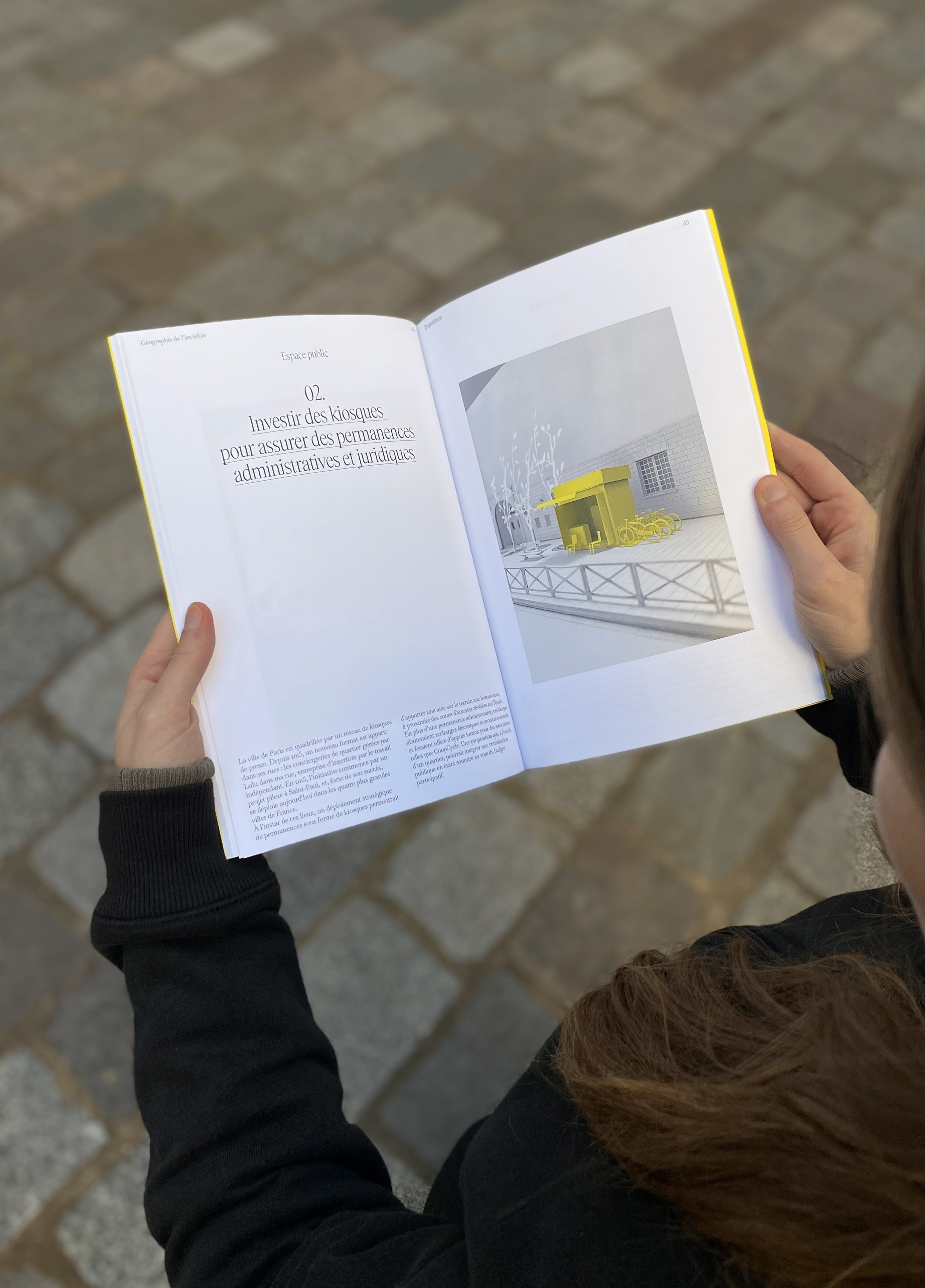

Oui. En dehors de la Maison des coursiers, tenue par CoopCycle (initialement boulevard Barbès dans le 18ᵉ arrondissement, puis déménagée dans le 2ᵉ), il n’existe pas d’autre espace dédié à Paris. Cette maison touche surtout certaines communautés, principalement dans le nord de Paris.

Dans le questionnaire, nous avons travaillé sur leurs besoins. Le besoin principal, très largement cité, est la possibilité de recharger les batteries des vélos et des téléphones. Ensuite viennent les besoins élémentaires (boire, accéder à des sanitaires), puis les besoins liés à l’abri et au repos, et enfin l’assistance administrative, juridique et médicale, notamment pour des personnes sans-papiers.

Dans le questionnaire, nous avons travaillé sur leurs besoins. Le besoin principal, très largement cité, est la possibilité de recharger les batteries des vélos et des téléphones. Ensuite viennent les besoins élémentaires (boire, accéder à des sanitaires), puis les besoins liés à l’abri et au repos, et enfin l’assistance administrative, juridique et médicale, notamment pour des personnes sans-papiers.

Oui, à la fois du fait du rôle central de l’algorithme et de l’invisibilisation de ces travailleurs, pourtant qualifiés d’essentiels pendant la crise du Covid-19. C’est aussi une géographie de la précarité, liée à des travailleurs présents dans la ville, mais que l’on préfère ne pas voir.

Nous pensions au départ arriver à un projet architectural classique, comme une Maison des coursiers améliorée. Mais au fur et à mesure de l’étude, nous avons compris que le sujet était davantage politique et global, et qu’un projet unique serait insuffisant. Répondre par un aménagement ponctuel n’est pas à l’échelle de l’enjeu. Nous avons préféré produire un travail proche d’un livre blanc, destiné à éclairer les décideurs, sans prétendre apporter une solution unique. Nous avons donc structuré nos propositions autour de trois axes : l’espace public, les réseaux d’acteurs et la logistique urbaine.

CoopCycle est aussi présent à Bordeaux. Des recherches existent à Lyon, Montréal, Manchester, et d’autres projets de Maisons des coursiers sont en cours à Grenoble, Marseille, entre autres. L’objectif affiché de CooopCycle est par ailleurs de disparaître à terme, si une régulation du travail rendait ces structures inutiles.

D’abord aux pouvoirs publics, au sens large, mais aussi aux citoyens et à l’ensemble des acteurs de la ville. L’ambition est à la fois de sensibiliser et de reposer la question de l’hospitalité urbaine. Une présentation est prévue à la Mairie de Paris en janvier. Nous espérons ensuite pouvoir diffuser ce travail dans d’autres métropoles concernées par des problématiques similaires.

Julie Pommier et Iana Vicq, Géographie de l'invisible, livreur.euse.s des plateformes numériques, éditions Pavillon de l'Arsenal, novembre 2025, 17,5 x 25 cm - 68 pages, 13 €

La présentation du projet sur le site de FAIRE :

https://www.faireparis.com/fr/projets/faire-2023/geographie-de-linvisible-2880.html

Commander l'étude :

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/13283-geographie-de-linvisible.html

L'habitat inclusif, un nouvel idéal pour les seniors ?

L'habitat inclusif, un nouvel idéal pour les seniors ?Dans un contexte de post-crise sanitaire qui a révélé le besoin de prendre soin des populations les plus fragilisées et à la faveur de l’aspiration des Français à vieillir chez eux, on constate ces dernières années l’essor de l’habitat dit inclusif ou partagé. Les récents scandales concernant les Ehpad, notamment après la sortie du livre Les fossoyeurs (Fayard, 2022) du journaliste Victor Castanet révélant des situations de maltraitance de personnes âgées, ont par ailleurs conforté le désir de pouvoir vieillir chez soi, quand les conditions sont réunies.

Ce désir est d’autant plus grand que le sentiment de solitude et d'isolement chez les personnes âgées est un enjeu social fort. Le «Baromètre 2025 solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France» de l’association Les Petits Frères des pauvres publié le 30 septembre dernier le confirme : 2 millions de personnes âgées sont isolées, 750 000 vivent en situation dite de « mort sociale » (désigne une situation d’isolement extrême : des personnes âgées qui ne rencontrent quasiment jamais, ou très rarement, d’autres personnes), soit 4% des plus de 60 ans et 4,2 millions de personnes âgées éprouvent un sentiment de solitude.

Selon l’association Les Petits Frères des pauvres, 2 millions de personnes âgées en France sont isolées, 750 000 vivent en situation dite de « mort sociale ».

Ces chiffres alarmants sont à mettre en regard d'une autre donnée : la courbe démographique française. Avec 15 millions de personnes âgées de 60 ans et plus aujourd’hui, un Français sur quatre aura 65 ans ou plus à l’horizon 2040 (chiffres INSEE). 44 % des + de 75 ans vivent aujourd’hui à domicile. Quelles sont les alternatives quand arrivent les questions d’accès aux soins et de dépendance ou d’isolement sans passer par la case Ephad ?

Entre la question de la perte d’autonomie, de l’accès aux soins, du sentiment d’isolement très fort chez ces populations et le coût des logements, les enjeux autour de l’habitat des seniors sont multiples. À cet égard, le développement de nouvelles formes d’habitat porte une promesse forte : offrir au 3e et 4e âge un véritable chez soi et une vie sociale faite de moments partagés.

L’aspiration des seniors au « vivre-ensemble » a connu différentes déclinaisons. Parmi elles, le projet de résidence pour femmes âgées située à Montreuil en Seine-Saint-Denis, la maison des Babayagas, inaugurée en 2013 et réservée aux femmes de plus de 60 ans décidées à vieillir ensemble de façon autonome et solidaire ou encore les colocations intergénérationnelles entre jeunes à la recherche d’un logement et seniors désireux de compagnie et/ou d’un complément de revenu.

Le principe du logement inclusif ? Être chez soi dans son propre logement tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale.

Pour répondre à la demande grandissante de vivre dans un environnement qui favorise le lien social et l’accompagnement, différentes formes d’habitat inclusif dans le parc privé ou social ont aussi émergé depuis quelques années. Elles sont portées par une multitude d’acteurs : des associations du secteur social ou médico-social, des mutuelles, des collectivités locales, des foncières solidaires, des bailleurs sociaux ou les habitants eux-mêmes. Le principe ? Être chez soi dans son propre logement tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale. Pas de critères requis pour y habiter et la possibilité de bénéficier d’un accompagnement social ou d’une offre de services sanitaire, sociale ou médico-sociale individualisée pour l’aide et la surveillance en fonction de leurs choix et besoins.

Signe de son succès : en 2018, l’habitat inclusif s’est doté d’un encadrement législatif et juridique avec la promulgation d’une loi qui lui a donné une définition et la mise en place d’une nouvelle aide individuelle, l’aide à la vie partagée (AVP).

Créer de nouvelles solutions pour accompagner les seniors tout au long de leur parcours de vie, c’est aussi l’ambition des lieux de vie partagés portés par l'association Groupe SOS Seniors. « L’objectif est de co-construire, avec les seniors accompagnés, une vie collective avec une programmation de 3 à 5 activités par semaine. Cela va de la pratique de sport adapté à des cours d’anglais en passant par des sorties culturelles en lien avec des partenaires », explique Julie Chicaud, directrice des lieux de vie partagés au sein de l’association. Sur ce modèle, l’association Groupe SOS Seniors a déjà ouvert 5 lieux de vie dans des logements sociaux à Paris, Louveciennes, Valence et Epinal, souvent en pied d'immeuble, dans des locaux mis à disposition par des bailleurs sociaux. Son ambition : doubler ce chiffre d’ici quelques années pour répondre aux besoins.

Ce service entièrement gratuit, financé principalement avec l’AVP octroyée pour une durée de 7 ans, offre également aux bénéficiaires un accompagnement individuel, principalement pour un appui aux démarches administratives et une aide à l'usage du numérique. En moyenne, entre quinze et trente personnes fréquentent régulièrement ces espaces. “Au 5/5 dans le 13e arrondissement de Paris, nous sommes une petite dizaine à venir régulièrement. C’est un lieu vivant et chaleureux où les activités sont stimulantes. On ne se retrouve pas pour jouer aux cartes ! La semaine prochaine on démarre la réalisation d’un film avec un vrai metteur en scène”, s’amuse Reine, 76 ans qui fréquente chaque jour le lieu “surtout pour le lien social. Avant de venir ici, je passais des journées entières sans entendre le son de ma voix, j’étais un peu déprimée. Cela permet vraiment de sortir de l'isolement.”

« L’enjeu est de pouvoir répondre aux différentes trajectoires de l’habitat des seniors à l’échelle d’un territoire face au virage démographique actuel et à venir tout en conservant la proximité humaine indispensable à la réussite des projets. On le voit sur le terrain, l’isolement des personnes âgées est criant, et pas seulement dans le grand âge. » Julie Chicaud, directrice des lieux de vie partagés au sein de l’association Groupe SOS seniors

Il s’agit également pour l’association d’articuler les différentes solutions d’habitat en proximité pour construire de véritables parcours résidentiels, en faisant notamment des lieux de vie partagés des solutions complémentaires aux résidences autonomie, notamment en Ile-de-France où l’association gère 67 établissements. « L’enjeu est de pouvoir répondre aux différentes trajectoires de l’habitat des seniors à l’échelle d’un territoire face au virage démographique actuel et à venir tout en conservant la proximité humaine indispensable à la réussite des projets, analyse Julie Chicaud. On le voit sur le terrain, l’isolement des personnes âgées est criant, et pas seulement dans le grand âge. »

L’habitat inclusif vient s’inscrire dans le champ dit de l’habitat intermédiaire qui rassemble une grande diversité de solutions. « Situé entre le domicile traditionnel et les établissements pour personnes âgées ou en situation de handicap, l’habitat intermédiaire recouvre des solutions diverses telles que les résidences autonomie, les résidences services seniors, les habitats inclusifs, les habitats intergénérationnels ou l’accueil familial. Ces formes d’habitat combinent espaces privés, vie sociale et services, parfois tout ou partie mutualisés (services à domicile, prévention, animation), adaptés aux besoins de maintien de l’autonomie et à la lutte contre l’isolement », selon la définition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Avec une gamme de tarifs variable en fonction du type de structure et du positionnement commercial : à partir de 500 euros environ pour un T1 en Résidences autonomie et entre 1000 et 1700 € pour les Résilience seniors. Pour l’habitat inclusif, les montants moyens des loyers sont de 470€ par habitant et par mois en 2024, toujours selon la CNSA. À cela s’ajoute le montant de l’aide dont ils sont bénéficiaires pour la mise en œuvre de leur projet de vie sociale et partagée, qui représente près de 6 200€ par an et par habitant.

D'après le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui émet des orientations stratégiques, 280 000 personnes bénéficient aujourd’hui de ce type d’habitat. Mais, au regard du vieillissement de la population et des aspirations des personnes en situation de handicap, le besoin est estimé à 500 000 logements en habitat intermédiaire d’ici 2050. « Le succès de ce déploiement réside notamment dans l’articulation avec les services médico-sociaux et d’aide à la personne présents et à venir sur le territoire et dans le bon maillage entre les différentes solutions d’habitat en réponse à un diagnostic territorial », souligne Karine Rollot, cheffe de projet Habitat intermédiaire à la CNSA.

280 000 personnes vivent aujourd’hui dans un logement intermédiaire pour personnes âgées.

Cette question territoriale se pose notamment dans les territoires ruraux et les petites villes. Dès 2021, la démarche « Bien vieillir dans les Petites villes de demain » a été lancée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) avec l’objectif de soutenir les stratégies de revitalisation des centres-villes et des centre-bourgs de façon adaptée aux besoins et aux aspirations actuels et futurs des personnes en situation de handicap et/ou âgées. Depuis le lancement de l’Appel à manifestation d’intérêt doté de 1,5 m€ en octobre 2022, 116 projets localisés dans 65 départements ont été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement.

Selon l’économiste Frédéric Bizard, président de l’Institut Santé dans un rapport publié le 18 septembre 2025, la « réalisation du virage domiciliaire - qui suppose de passer d’un ratio volume domicile/établissement 60/40 en 2024 à un ratio 75/25 en 2050 - générerait 12 milliards € d’économies d’ici à 2050. » A ce titre, améliorer la visibilité des différentes structures semble aujourd’hui un enjeu de taille pour accompagner au mieux les personnes âgées.

L’avis rendu par le Conseil d’Etat sur l’habitat partagé : Avis relatif aux questions juridiques soulevées par les différentes catégories d’habitats « partagés » - Conseil d'État

Les enfants, impensés de la fabrique urbaine, trouvent place dans la ville !

Les enfants, impensés de la fabrique urbaine, trouvent place dans la ville !

Penser l’école idéale comme lieu d'émancipation et d’invention, questionner les différents espaces qui la composent, de la cour de récréation à la salle de classe : tel est le pari de l'exposition “l'École idéale” qui se tient aux Magasins généraux jusqu’au 12 octobre sous le commissariat de l’Atelier Senzu, bureau d'architecture basé à Paris.

Ces propositions d’architectes, de designers et d'artistes illustrent des approches alternatives de conception d’espaces à destination des enfants, rompant avec le visage des écoles à l’architecture monolithique, héritées de la fin du XIXème siècle. Plus ludiques, écologiques et ouvertes, elles ambitionnent par là-même d’offrir un cadre plus propice à de nouvelles manières d’apprendre et de socialiser. Depuis plusieurs années, des initiatives se développent en France pour reconfigurer également les espaces publics aux abords des écoles, de façon à les rendre plus sécurisés, plus végétalisés, plus accueillants. À Paris, près de 300 écoles ont intégré le dispositif “Rues aux écoles” pour sécuriser les déplacements des familles tout en leur proposant de nouveaux espaces de jeux.

Le mouvement « Rue aux enfants, rue pour tous » s’inscrit dans cette volonté de redonner temporairement une place aux enfants dans les rues des villes en les fermant à la circulation motorisée. À l’origine de la démarche, un collectif de quatre associations : l’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (Anacej), Cafézoïde, Rue de l’avenir et Vivacités Ile-de France. Leur objectif : répondre au constat de l’exclusion des enfants des espaces publics et souligner “ l’importance de la rue et de la ville comme lieux de rencontre et d’apprentissage physique de leur autonomie”. Apparu en France en 2015, le mouvement s’est depuis structuré avec l’élaboration d’une charte, puis d’un manifeste en 2017. À ce jour, plus de 320 communes ont rejoint la dynamique.

“Ce moment récréatif peut être utilisé comme un outil de réflexion sur l’évolution des espaces publics vers plus d’apaisement, notamment pour des quartiers en cours de restructuration ou de renouvellement urbain, mais aussi plus de vitalité dans les petites villes “[...] et favorise le temps de l’opération, un brassage des âges, des quartiers, des cultures, des savoirs, des enthousiasmes” précise le communiqué de presse.

Du constat même de Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, professeur honoraire de l’Institut d’urbanisme de Paris, et auteur de Pays de l’enfance (éd. Terre urbaine, 2022), “Les enfants sont les oubliés de l’urbanisme productiviste”. D’après l’Institut National de Veille Sanitaire, 4 enfants sur 10, âgés de 3 à 10 ans, ne jouent jamais dehors pendant la semaine. Plus largement, c’est la question des espaces publics consacrés à des usages récréatifs ou de socialisation qui est aussi soulevée. Seulement 10 à 20 % des mètres carrés qui composent les villes françaises sont consacrés à la « ville relationnelle ». Les 80 à 90 mètres carrés restants sont quant à eux dédiés à la « ville fonctionnelle ». Comme le souligne dans son mémoire de fin d’études “La ville à hauteur d’enfants”, Floras Horras en 2018, les facteurs qui expliquent l'absence de la présence des enfants dans l’espace public urbain sont “d’ordre social, culturel ou technologique, tous sont liés à l’émergence de la société de consommation de masse dans les années 1960 en Europe, puis à ses évolutions.”

La présence accrue de voitures a réduit les espaces de jeux potentiels tout en augmentant les dangers associés, auxquels s’ajoutent les préoccupations sécuritaires et le développement des technologies et espaces numériques. C’est par ailleurs l’un des constats des recherches de Clément Rivière. Le sociologue, maître de conférences en sociologie à l'université de Lille et auteur de Leurs enfants dans la ville. Enquête auprès de parents à Paris et à Milan (Presses Universitaires de Lyon, 2021) rend compte de “deux désirs contradictoires qui pèsent sur les parents : d’une part favoriser le développement de l’autonomie de leur enfant et d’autre part s’assurer de leur sécurité”.

Face à l’absence historique de prise de compte des publics enfants et adolescents dans la fabrique de la ville, des métropoles comme Paris, Lille, Lyon ou Montpellier ont mis en place les premières réflexions et actions, touchant aussi bien à la question de l’aménagement des espaces, qu’à la mobilité ou aux enjeux de gouvernance. Inspirée par le projet « La Ville des Enfants » de l’italien Francesco Tonucci né aux débuts des années 1990 pour répondre à “la situation de crise que connaît la ville moderne et qui a répondu aux besoins d’un seul type de citoyen : homme, adulte, travailleur et motorisé”, l’expérimentation menée à Lille est à ce titre emblématique. Portée par le Laboratoire “Lille à hauteur d'enfants" depuis 2022, elle a abouti à la mise en place d’une charte (juin 2024) avec 18 principes puis à des propositions d'actions (mai 2025). Au total, 50 propositions, dont 20 prioritaires, ont été listées, toutes en accès libre : ouvrir les cours d’école en dehors des temps scolaires, favoriser la mobilité à vélo, donner plus de visibilité aux femmes et aux filles dans la ville, faire découvrir aux enfants les quartiers où ils n’habitent pas (classes découverte, dispositif « vacances en ville ») ou encore créer une instance citoyenne pour les adolescents.

“Une des forces de ce laboratoire a été de pouvoir réunir et de faire travailler ensemble les équipes municipales, des experts et des représentants du tissu associatif local en lien avec les sujets de l’enfance, l'éducation et de la culture pour aborder ce sujet dans une approche transversale, souligne Clément Rivière, qui préside le laboratoire lillois. Les travaux ont ensuite été présentés à des groupes d’enfants lors d’ateliers pour évaluer l'intérêt et s’assurer de la clarté des propositions. Ce fut une très belle expérience d'intelligence collective pour fédérer sur la gestion de la place de l’enfant dans la ville”.

Autre leçon de ce projet : l’inclusivité des enfants dans la fabrique de la ville est un levier d’action pour aborder les questions de mixité et de présence différenciée des genres dans l’espace public, ou encore la place des personnes âgées ou en situation de handicap, notamment quand il s’agit d’évoquer les questions de mobilité et de sécurité. Pour Clément Rivière, l’enjeu est aussi politique : “La Ville à hauteur d’enfants porte en elle une aspiration démocratique et républicaine forte, celle de donner à la notion d'urbanité toute sa dimension en offrant aux enfants la possibilité de partir à la découverte de l’autre, mais aussi en refusant l'anxiété généralisée et le risque de laisser l’attrait des écrans renforcer l’isolement”.

Quartiers sensibles ? Sensibles quartiers !

Quartiers sensibles ? Sensibles quartiers !Dans l’un des textes de La ville en éclats (éditions La Fabrique, 2025), son dernier recueil sur la ville, Jean-Christophe Bailly fait un sort à l’expression « Zone Urbaine Sensible », dénonçant, dans l’impensé de cet acronyme administratif, « le souhait évident d’une insensibilisation généralisée, rêve d’une banlieue apaisée où rien n’arriverait jamais, où rien de sensible ne serait à signaler. »

Prenant l’adjectif au sérieux, l’exposition Banlieues chéries du Musée national de l’histoire de l’immigration offre un panorama sensible des banlieues populaires à travers le regard d’artistes. Les sujets de la zone, de la ceinture parisienne et des banlieues sont le plus souvent abordés sous l’angle des politiques publiques et des plans urbanistiques, « par le haut ». D’un tableau de Monet de 1872 figurant le bucolique bassin d’Argenteuil à la toile de 2023 d’Ibrahim Meïté Sikely dépeignant les voisins de sa cité dans le costume des Cinq Fantastiques de la saga Marvel, l’originalité de cette exposition est au contraire d’inviter à une traversée de la culture populaire, à une histoire par le bas, nourrie des expériences, des récits et des attachements des habitants de ces banlieues.

Si plusieurs corpus sont connus, telles les photos d’Atget du vieux Paris et de la zone, ou, sur les grands ensembles, la collection de cartes postales réunies par le sociologue Renaud Epstein et les images de l’artiste Mathieu Pernot, l’exposition donne à découvrir des images saisissantes des bidonvilles de Nanterre dans les années 1960 ou la reconstitution d’un salon, qui semble inspirer les dessins voisins au stylo à bille de Neïla Czermak Ichti (2018-2019).

Mais l’espace le plus marquant demeure cette installation de l’artiste muraliste et archiviste Vince, qui déroule l’implacable chronologie des révoltes urbaines qui, depuis les années 1970, surgissent dans certains quartiers. « Surgir » n’est pas juste car, précisément, la collecte d’objets – affiches, pochettes de CD mais aussi pierres et grenades de désencerclement récoltées au sol en 2023 – déjoue cette image d’éruptions sporadiques et sauvages trop souvent véhiculée par les médias. Les mots sont importants : ici, on ne parle pas d’émeutes mais de révoltes urbaines, de colères et d’engagements ; de « crimes racistes » et de « violences policières », largement documentées mais souvent niées par les responsables politiques. Voir cela, lire cela dans un musée national souligne l’importance et l’audace de cette exposition.

Si le titre très ouvert de Banlieues chéries se réduit quasi uniquement aux banlieues franciliennes et aux grands ensembles – à l’exclusion des banlieues pavillonnaires – et inviterait ainsi à une suite, on ne peut qu’être frappé de l’effet de réappropriation par nombre de visiteurs – dont la moitié ont entre 18 et 25 ans – de leur patrimoine à travers les images de leur quartier, l’exposition de leurs objets et de leurs médias. Le parcours s’achève sur un grand mur rose où sont collées autant de réponses à la question « Dans ma banlieue rêvée, je peux… ». A lire ces témoignages, envies de liberté, de tranquillité, d’arrêt des jugements et des discriminations, de respiration écologique et politique, on mesure l’attente sociale d’une exposition qui, à la sidération que veulent provoquer trop d’images télévisées, répond justement par la considération.

Banlieues chéries au Musée national de l'Histoire de l'immigration

Du 11 avril au 17 août 2025

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h30.

Samedi et dimanche de 10h à 19h.

Fermé le lundi.

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 9 €

.jpg) La vue sur mer ne profite qu'aux absents : les résidences secondaires, une lutte des classes

La vue sur mer ne profite qu'aux absents : les résidences secondaires, une lutte des classesSituée à la pointe de la presqu’île de Rhuys, entre la baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan, Arzon est une des stations balnéaires prisées des amateurs de nautisme et des retraités. Elle compte près de 4 500 résidences secondaires contre 560 résidences principales. En 2019, plusieurs façades ont été tagguées du nombre « 80% ». C’est le pourcentage de résidences secondaires dénoncé par un collectif anonyme.

Fantomatique l’hiver, avec quatre logements sur cinq aux volets fermés, la commune compte plus de 45 000 résidents l’été pour 2000 habitants entre octobre et avril. Les Arzonnais redoutent la perte de l’identité de leur ville et la spéculation immobilière : les prix des logements ont augmenté de 40% en 2019. Parmi les conséquences de ce déséquilibre : les actifs, en particulier les jeunes, et les familles sont contraints de se loger loin du littoral et, hors saison, beaucoup des commerces et des services sont fermés.

D’âpres discussions divisent une commune qui fait les frais de la faiblesse de l’économie résidentielle : faut-il se satisfaire des 1.5 millions de taxe d’habitation annuelle et accepter la disparition des écoles ? Et l’aménagement local ? Comment calibrer les équipements et les services publics ? C’est un fait : le village est éteint neuf mois sur douze, sans échanges économiques, sans lien social.

Le phénomène de multirésidentialité, aujourd’hui désigné par le terme générique de « résidence secondaire », recouvre de multiples situations : petit studio en station de ski, maison de famille, meublé touristique loué sur Airbnb… La France comptait 3.7 millions de résidences secondaires en 2021. C’est 10% du parc immobilier dont le taux annuel d’occupation est de 42 nuits.

La multirésidentialité a pris de l’ampleur après la dernière guerre, en raison de l’exode rural, puis de l’amélioration du niveau de vie. A partir de 1990, la concentration géographique des résidences secondaires s’est amplifiée. Elle est l’indice d'une « lutte des places » décrite par Jérôme Fourquet et Jean Laurent Cassely dans La France sous nos yeux.

Pendant l’exode rural, des villages entiers ont été laissés quasiment à l’abandon tandis qu’est apparu un parc de maisons secondaires fréquentées par la parentèle. On en comptait plus d’1 million dans les campagnes en 1970. Cette migration a créé dans l’imaginaire de familles issues de la ruralité un sentiment d’appartenance à un double lieu, celle du travail à la ville et celle des origines, auxquelles on revient sans cesse.

Dans l’après-guerre, l’aliénation du sol agricole s’est largement faite au sein de la famille, qui occupait les lieux pendant le week-end et les vacances. C’est donc l’héritage qui a transformé une partie du bâti rural en résidences secondaires. A la fin des années 1970, elles correspondent à une stratégie patrimoniale et familiale : orientées vers le bien être des enfants puis dans la perspective de la retraite, elles étaient prêtées à la famille voire à des proches. Contrairement à une idée reçue, ces maisons secondaires n’étaient pas l’apanage des catégories sociales les plus favorisées : la moitié de leurs propriétaires étaient des employés, des ouvriers et des retraités modestes. Ils n’ont pas toujours pu les entretenir ou les rénover.

Ce modèle de résidence nourrissait des représentations conservatrices : retour à la terre, aux « sources », aux « racines », protection de la cellule familiale, perpétuation de la tradition, conservation des rôles traditionnels, recherche d’une authenticité garantie par le rôle de la mémoire et par les rythmes de la nature. La mythologie du terroir comme lieu de ressource offrait une alternative au mode de vie urbain devenu dominant.

Alors, les gens des villes sont arrivés, qui ont acheté et restauré des maisons délaissées par l’exode. Ces néo-ruraux ont d'abord suscité la méfiance des gens du coin mais ils ont finalement été intégrés par les locaux : remèdes contre la désertification des campagnes, ils participaient à l’économie résidentielle. Ainsi des Anglais, très présents dans une zone qui s’étend de la haute Vienne au Gers, et qui ont contribué à la restauration du bâti rural ancien et à l’économie locale.

Mais l’exode rural n’est qu’un élément de la chaîne des mutations de l’après-guerre. La construction neuve et l’immobilier de loisir ont également produit une grande quantité de résidences secondaires entre 1968 et 1990. A cette période, on les trouve quasiment partout en France, avec un doublement de leur effectif dans la moitié des régions françaises où leur croissance a été supérieure à celle des résidences principales. En Corse, leur nombre a ainsi été multiplié par treize en une vingtaine d’années.

Cette envolée résulte d’abord d’une meilleure redistribution des richesses pendant les Trente Glorieuses. De même, le développement de la fonction publique a rendu abordable l’achat d’habitations secondaires par les classes moyenne et supérieure.

Mais la société de l’abondance s’est développée en articulant cet aspect économique à des valeurs culturelles. Elle a propagé une culture de la consommation et des loisirs : la profusion contre la rareté, la mobilité contre le conformisme, la variété contre la banalité quotidienne. On accédait à la propriété de vacances avec l’illusion de cocher les cases de la distinction sociale. A bas bruit, la critique du gaspillage est encore réservée aux rabat-joie.

Le progrès social distribue une quatrième puis une cinquième semaine de congés payés (1969, 1981), porte la retraite à 60 ans (1982), et réduit la durée hebdomadaire du travail à 39 heures (1982). La société de consommation convertit ce temps retrouvé en tourisme et en loisirs. C’est l’époque de la massification de l’usage de la voiture : départs en week-end impromptus après un passage à la pompe.

Mais les premières tensions apparaissent rapidement. La Corse initie le débat public sur les effets délétères du tourisme de masse : bétonnage massif du littoral et piètre qualité architecturale des constructions. Les nationalistes commettent les premiers attentats contre les résidences secondaires lors de la « nuit bleue » le 4-5 mai 1976. Ils comprennent avant l’heure la nature de la « lutte des places » et ses effets sur la mixité sociale. Leurs dénonciations portent sur la spéculation immobilière sur l’Ile de beauté, vendue aux plus offrants : les Italiens fortunés font monter les prix du foncier et les continentaux aisés occupent les meilleures places quelques semaines par an.

C’est à partir des années 1990 que les données se modifient : si l’augmentation des résidences secondaires persiste, elle ne touche plus que la moitié des départements français. Ailleurs, la tendance est à la baisse.

En 2010, les recensements indiquent même une accélération de cette hausse : +16,5 % de résidences secondaires, contre -10 % de résidences principales dans les territoires jugés attractifs.

Le mouvement territorialisé de baisse s’explique par le fait que les actifs devenus retraités se sont installés dans leur résidence secondaire. Egalement, par le développement du tourisme à l’étranger qui a détourné les voyageurs vers le lointain. Mais la décrue n’est pas homogène : les zones de résidences secondaires se concentrent « le long des côtes françaises de la Côte d'Opale à la Côte d’Azur, dans le massif pyrénéen et les Alpes, et en Corse. »

L’inscription d’une France déclassée se déduit de la géographie des résidences secondaires. Le contexte de chômage et de précarité a produit des disparités socio-économiques et celles-ci se sont traduites par de nouvelles fractures territoriales : une France de l’économie productive, une seconde qui s’en sort grâce au tourisme et à l’économie résidentielle et la troisième, une France de l’ombre, sinistrée, où la part des résidences secondaires a diminué. La mobilité est redevenue un marqueur social fort, l’achat d’une résidence secondaire encore davantage.

Cette montée en gamme des sites touristiques renvoie à la logique de la « lutte des places » sur le territoire national : les plus aisés achètent dans les endroits les plus désirables. L’inégalité est devenue spatiale.

L’hypothèse de Jérôme Fourquet repose sur un «indice de désirabilité » mis en place par statistique sur la base de la consultation des pages wikipedia des communes. Ce sont de véritables vitrines digitales dont la mesure de fréquentation détermine le succès et l’appartenance à « la France instagrammable », par opposition à la sous-France des loosers. Par conséquent, les autochtones sont repoussés dans l’arrière-pays et la zone périurbaine à cause de la flambée des prix de l’immobilier. On ne trouve plus à se loger à cause de la rareté des locations à l’année. Ces difficultés affectent également le recrutement des travailleurs saisonniers, par un secteur du tourisme qui pâtit ici de ses contradictions.

Un dernier élément-clef de l’évolution du parc des résidences secondaires concerne, depuis les années 2010, l’engouement pour les plateformes qui servent d’intermédiaires pour les locations de tourisme. Une part des résidences secondaires sont ainsi achetées en vue de les mettre en location sur HomeAway-Abritel ou Airbnb. La faiblesse des taux d’intérêt et les bonnes conditions de crédit ont favorisé ce phénomène de rentabilisation des achats immobiliers. Ces investissements ont eu un impact sur l’attractivité de placements pratiqués à grande échelle.

Quelles seraient aujourd’hui les mesures envisageables pour limiter la concentration de ces résidences secondaires et l’aberration des logements vides ?

L’existence de ces zones tendues où le prix du foncier exclut les populations de l’accès au logement appelle à une régulation par des quotas. Ainsi, en Suisse, la Lex Weber a imposé une limite de 20% de résidences secondaires dans tous les cantons pour enrayer le phénomène de « lits froids » (voir la tribune de Vidal Benchimol sur le sujet). Ces quotas peuvent être considérés comme des atteintes au droit de propriété mais le droit au logement est un argument de poids pour défendre les locaux qui peinent à se loger.

Le meublé touristique, comme investissement locatif au régime fiscal avantageux, a permis à des propriétaires de se constituer un patrimoine à coût faible, voire nul.

Ainsi, dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, on comptait en 2012 une hausse de 4.7% des résidences secondaires, contre +0.9 pour les résidences principales. Ces chiffres corroborent l’hypothèse d’un usage massif des plates-formes de location : 18% des propriétaires de ces résidences secondaires habitent la même ville.

Compte tenu des conséquences de cette situation sur l’accès au logement, on pourrait envisager une suppression de l’abattement fiscal (50%) qui favorise la location touristique par rapport à la location nue (30%).

Sur cette controverse, l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a publié un rapport en mars 2023.

Ce concept, inventé par les Corses, constitue une réponse pour limiter l’afflux d’acheteurs de terres et de maisons et permettre aux natifs de se loger. Les Bretons ont tenté d’imposer ce statut, attribuable au bout de cinq ans de résidence. Mais le dispositif a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour « inégalité devant la loi » en 2014. Les Basques tentent également de le mettre en place.

Ces pistes soulignent la nécessité d’agir pour limiter le parc de l’immobilier secondaire, lutter contre le mouvement de gentrification et de logements vides et de résoudre les déséquilibres de l’économie résidentielle. C’est une question d’équité territoriale et de droit au logement qui nous contraint plus globalement à repenser la délivrance des permis de construire en fonction des usages.

Jean Haëntjens : "si l’on veut s’affranchir de la domination du monde économique, il faut réfléchir à d’autres systèmes de satisfaction et d’autorité"

Jean Haëntjens : "si l’on veut s’affranchir de la domination du monde économique, il faut réfléchir à d’autres systèmes de satisfaction et d’autorité"La crise du Covid-19 ne remet pas en cause la thèse de l’ouvrage – le fait que la prise en compte de la donnée écologique va radicalement changer la façon de penser la politique. La menace sanitaire va certes réduire notre appétit pour les transports collectifs mais elle va en revanche accélérer un mouvement bien identifié dans le livre, que l’on pourrait appeler le « crépuscule des mégapoles ». On voyait déjà mal comment les très grandes villes (10 millions d’habitants et plus) pourraient répondre à la demande d’écologie. Avec la menace sanitaire, il sera encore plus compliqué d’y vivre. C’est notamment le cas de notre Grand Paris. Beaucoup de gens, ceux qui n’ont pas le choix, seront contraints d’y rester. Mais ceux qui ont le choix, notamment les cadres, seront de plus en plus tentés de quitter la capitalepour se réinventer une vie ailleurs, quitte y à perdre en revenu. L’intérêt apporté par la très grande ville – la concentration de “matière grise”, les rencontres impromptues, les évènements, les expositions, les théâtres – s’est parallèlement réduit. Car toutes ces satisfactions sont désormais frappées de quarantaine. Si les cadres font massivement le choix de la santé et de la qualité de vie plutôt que celui de l’effervescence, le centralisme parisien sera sérieusement remis en cause. Le mouvement d’un exode francilien était déjà enclenché. Le Covid 19 sera-t-il la goutte d’eau qui fera déborder un vase déjà bien rempli par les prix de l’immobilier, les gilets jaunes, les grèves des transport et la pollution de l’air ? Nous aurons la réponse dans quelques mois.

J’ai toujours œuvré dans l’urbanisme et le développement territorial, mais j’y suis venu par l’économie. Or, Comment l’écologie réinvente la politique est un livre qui tente de proposer une alternative au « tout économique ». Le constat de départ, désormais partagé par de nombreux responsables politiques, y compris chez les libéraux, est que la politique a été, depuis trente ans, excessivement dominée par l’économie.

En me demandant ce qui pourrait remplacer l’ « impératif économique » comme fil rouge des politiques publiques, je suis arrivé à la notion de satisfaction. La satisfaction est certes un indicateur très flou, et, contrairement au PIB, impossible à mesurer : Il faut bien admettre que les tentatives visant à corriger le PIB pour essayer d’en faire un indicateur de satisfaction, telles que l’indice de développement humain ou le bonheur intérieur brut, n’ont guère convaincu. Mais ce qui compte selon moi n’est pas de mesurer un hypothétique niveau de satisfaction. C’est plutôt de comprendre comment une société fabrique de la satisfaction, et, éventuellement, selon quelles lois.

"En regardant les systèmes de satisfactions qui se sont succédé au cours des siècles, on découvre qu’ils se sont caractérisés par quatre types de choix principaux : les modes de vie et de consommation, le système productif, la valorisation de capitaux (naturels et culturels), et un système d’autorité." Jean Haëntjens

En fait, pour survivre, pour obtenir l’adhésion de ses membres, toute société doit produire des satisfactions. On pourrait même dire que toute société est un système de satisfaction. C’est particulièrement vrai dans une démocratie. En regardant les systèmes de satisfactions qui se sont succédé au cours des siècles, on découvre qu’ils se sont caractérisés par quatre types de choix principaux : les modes de vie et de consommation, le système productif, la valorisation de capitaux (naturels et culturels), et un système d’autorité. Mon intuition de départ est qu’une société est considérée comme satisfaisante par ses membres quand les choix opérés dans ces quatre domaines – consommation, production, capitaux, autorité - sont à peu près cohérents. Elle produit au contraire de l’insatisfaction quand ces choix deviennent incohérents ou incompatibles. C’est le cas, par exemple, lorsque les nuisances générées par le système productif sont incompatibles avec la demande d’écologie, ou menacent les capitaux considérés comme vitaux pour la survie de la société.

Depuis que les sociétés humaines existent, elles ont spontanément cherché à fabriquer de la cohérence entre les différentes composantes de leur système de satisfaction. Dans une société théocratique, par exemple, on trouve une forte cohérence entre un système d’autorité dominé par le clergé, un capital éthique très valorisé ( textes sacrés, lieux symboliques, lieux de culte…), l’encadrement de la consommation par des règles strictes (comme la charia ou la morale chrétienne) mais aussi l’encadrement du système productif (interdiction, par exemple, du prêt à intérêt par l’Eglise Catholique jusqu’au XVIIe siècle). On retrouve cette même cohérence, mais à chaque fois sous des formes différentes, dans société féodale, dans les cités de la Renaissance, dans la société de Cour, dans la société industrielle du XIX siècle, puis, dans la société de consommation qui s’est développée après 1950.

Si l’on admet que ce dernier modèle apparaît aujourd’hui de moins en moins tenable (pour des raisons à la fois écologiques, sociales et sociétales…) il faut se poser les questions suivantes : par quel autre système de satisfaction cohérent pourrait-il être remplacé ? Quels sont les forces qui pourraient imposer ce remplacement ? En utilisant quels leviers ?

Je me place en cela dans la lignée de mon précédent livre, Comment les géants du numérique veulent gouverner nos villes (éditions rue de l’échiquier, 2018). L’ouvrage décrit la façon dont les géants du numérique tentent d’imposer leur vision de la cité idéale, baptisée smart city. Je me suis efforcé de montrer que leur offre n’est pas seulement technique, mais qu’elle est aussi culturelle, sociétale et politique. Ce qu’ils proposent, c’est un système de satisfaction très cohérent où l’interface numérique joue à la fois le rôle de magasin, de bureau, de banque et d’autorité. Et où il n’y a plus qu’à se laisser guider par les algorithmes qui sont « dans la boite ». Mes observations sur la smart city m’ont donné les bases pour théoriser le cyber capitalisme et le cyber consumérisme qui sont en train de remplacer en douceur la société de consommation. Car la société de consommation avait au moins le mérite, dans sa première version, celle des Trente Glorieuses, de répondre aux attentes d’une très large classe moyenne. Ce n’est plus le cas du modèle cyber-capitaliste, qui tend à creuser l’écart entre les emplois surqualifiés ou surpayés ( geeks, start-upers et autres traders ) et les emplois sous qualifiés et sous payés (les bullshit jobs). De nombreux dirigeants politiques ont cru que le cyber capitalisme permettrait de dépasser ou de renouveler la société de consommation. Ils ont parlé de troisième révolution industrielle, de start up nation ou de « monde meilleur ». Depuis deux ans, les yeux se dessillent, et l’on découvre que le cyber-capitalisme crée plus de problèmes qu’il n’en résout. Le modèle de société qu’il propose ne profite qu’à un petit nombre de personnes. Il ne tient pas, très loin de là, ses promesses écologiques. Il est surtout de plus en plus déconnecté du monde réel. Il est donc probable qu’il finira par susciter le rejet d’une part croissante de l’opinion. C’est bien ce qui s’est passé à Toronto où, devant la levée de bouclier de l’opinion, Google a du renoncer à construire son modèle de cité idéale.

Lorsque j’ai écrit ce livre sur la smart city, les GAFAM avaient encore relativement bonne presse, même au sein des mouvements écologistes. En trois ans, leur image publique s'est considérablement dégradée. Il y a eu l’affaire Cambridge Analytica, les scandales financiers, les fuites des bénéfices dans les paradis fiscaux, les problèmes sociaux chez Uber ou Amazon.... Les dirigeants politiques ont vraiment commencé à prendre conscience de la menace GAFAM le jour où Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé qu’il allait créer sa propre monnaie, le Libra. Un nombre croissant de responsables ont alors réalisé que le cyber capitalisme était en train de prendre la main sur le système économique mondial…

Attention : il ne faut pas confondre le numérique, qui est une base technologique aux possibilités quasi illimitées, avec les quelques entreprises géantes qui en maîtrisent aujourd’hui les applications les plus stratégiques. C’est une distinction importante. Je ne suis pas du tout technophobe. Comme toute innovation technologique importante, le numérique rebat les cartes, change les modes de vie, les systèmes productifs, les rapports d’autorité. Pour l’instant, il faut reconnaître aux GAFAM le mérite d’avoir su utiliser cette nouvelle carte avec le plus d’intelligence que les dirigeants des Etats. Au point que ceux-ci ont parfois donné l’impression d’être complètement dépassés, allant jusqu’à faire des courbettes insensées aux dirigeants de ces entreprises. Est-ce que les GAFAM s’en tirent mieux que les autres dans la crise actuelle ? Ils ont certes réussi à redorer leur image, mais je ne suis pas convaincu que ce soit décisif. Il est d’ailleurs un peu tôt pour le dire…

Le point de départ est le choix de préserver un capital terrestre, qui est bien sûr naturel (notre planète) mais aussi culturel (la diversité, l’espace public), politique (la démocratie) et éthique (les droits de l’homme). Ce capital terrestre est aujourd’hui menacé par une surexploitation de nos ressources mais aussi par un cyber capitalisme qui s’intéresse principalement aux capitaux virtuels : les images, les artefacts, les signes financiers, les monnaies virtuelles, les algorithmes… Cette notion de capital terrestre, c’est le point d’ ancrage, et tout le reste en découle. Pour atteindre cet objectif, il faudra bien sûr faire évoluer nos modes de vies et de consommation vers des formes moins gourmandes en ressources. Celles-ci pourront être plus économes, mais aussi plus orientées vers des satisfactions sociopolitiques ou culturelles, qui demandent peu de matière. Le système productif devra lui aussi évoluer dans plusieurs directions : changement de filières techniques, recyclage et réparation plutôt que surproduction, mais aussi transformation du travail en création, et de l’emploi en métier. Cette idée a déjà été lancée il y a longtemps par Hannah Arendt, qui proposait de remplacer la société du travail par une société de l’œuvre. Or, une telle évolution est aujourd’hui possible, notamment avec l’appui des technologies numériques. Il y a là tout un champ qui a été relativement peu exploré, et qui correspond du reste à une tendance désormais considérée comme un fait de société : des salariés disposant de « jobs » bien rémunérés dans des entreprises multinationales et qui choisissent de les quitter pour se réaliser dans un travail manuel ou artistique. Quatrième point : si l’on veut s’affranchir de la domination du monde économique sur le politique, il faut réfléchir à d’autres systèmes d’autorité. Si les écologistes ont compris que le retour au « tout Etat » n’était pas forcément la bonne solution, ils ont été assez peu proposants sur la notion d’autorité, et pour une raison bien connue : c’est qu’ils sont (ou étaient) culturellement allergiques à la notion même d’autorité. Là encore, la question est ouverte. Comment sortir de la trilogie des ordres masculins - les prêtres, les marchands et les guerriers – qui depuis des millénaires gouverne nos sociétés, sans pour autant tomber dans l’anarchie ? Les acteurs culturels ont sûrement une place à prendre. Il y aussi les autorités élémentaires, les cellules familiales, qui ont souvent joué un rôle important dans la structuration des systèmes d’autorité. Et au sein des familles, il y a la place des femmes qui ont longtemps été évacuées du jeu. Autour de la question du système d’autorité, il y a donc tout un champ à réinventer, en tenant compte à la fois des domaines de compétences, et des échelles de responsabilité (petite et grande entreprise, collectivité locale, région, état ). Une fois posés les quatre choix – capitaux, modes de vie, système productif, système d’autorité – il faut affiner l’épure pour les rendre cohérents. C’est ainsi que l’on pourra proposer un système de satisfaction attractif. Je partage avec Bob Hopkins l’idée qu’on ne changera pas de modèle en proposant la pénitence.

"Le constat important, c’est qu’il plus facile de demander aux gens de modifier leur consommation si on leur offre des satisfactions dans d’autres champs." Jean Haëntjens

Oui peut-être. Si la mise en limite du modèle de consommation est imposée par un événement extérieur, guerre ou épidémie, la population accepte la situation et s’adapte. Mais si elle décidée politiquement, ce n’est pas la même chose. Il y a sans doute des gens chez qui l’expérience du confinement va transformer les représentations et les modes de vie. Le constat important, c’est qu’il plus facile de demander aux gens de modifier leur consommation si on leur offre des satisfactions dans d’autres champs. Ces satisfactions peuvent être liées à l’activité professionnelle ou associative, à la participation à la valorisation d’un capital, à l’implication dans la gestion municipale, à la délibération… Tous ces leviers permettent de réorienter le système de satisfaction sans recourir à la restriction volontaire ou au principe moral, qui risquent vite de dériver vers une approche religieuse de l’écologie. Cela dit, il est vrai que le confinement déplace complètement le système de satisfactions. En cela, il rend possible une remise en cause et libère la réflexion. Par exemple, le télétravail permet à certains de se rendre compte qu’ils sont plus efficaces chez eux, que certaines réunions peuvent être supprimées, que certains rapports hiérarchiques ne sont pas légitimes. La situation va libérer les électrons, mais la question est de voir comment tout cela va se remagnétiser. Pour l’instant, personne n’a la réponse.

Pour l’instant, l’enjeu est de sauver les meubles. On réfléchit à court terme, et c’est bien normal : ce n’est pas maintenant qu’on va créer de nouvelles lignes de TGV et de trains régionaux. Je pense cela dit qu’une réflexion se fera. D’ailleurs, elle est déjà engagée. Il y a trois ans, le ministre Emmanuel Macron supprimait les subventions au rail et voulait remplacer les trains par des autocars. Depuis, ce type de décision n’est plus dans l’air du temps. L’absence de limite institutionnelle à l’endettement pourrait rendre possible des investissements à long terme qui auraient pour autre fonction de soutenir une activité du BTP particulièrement frappée par la crise du COVID.

Si l’on prend les résultats du premier tour des municipales, qui a eu lieu la veille du confinement, on constate qu’à Bordeaux, Lyon, Strasbourg et d’autres grandes villes, les listes écologistes réalisent une nette poussée. C’est une tendance lourde, qui pourrait bien résonner avec le désir sanitaire d’air pur. Il se pourrait aussi que les Parisiens supportent moins bien la pollution urbaine après avoir goûté au chant des oiseaux et au ciel limpide. De plus, il existe désormais un 5e pouvoir, celui de « conseil scientifique ». Or, celui-ci nous explique que la pollution de l’air renforce la sensibilité au covid-19, ce qui est probable. La tolérance des citadins vis à vis de la voiture à carburant fossile pourrait donc se réduire. D’où la nécessité d’aménager des infrastructures alternatives, notamment des pistes cyclables, qui restent très insuffisantes.

Sur toutes, et sur une répartition des rôles différente. Il faut aussi poser la question de l’échelle. Par exemple, aujourd'hui, l’autorité économique, c’est essentiellement le CAC40 (c’est avec lui que dialogue Bercy), alors qu’on peut imaginer un modèle économique accordant plus de poids aux petites entreprises et aux artisans. Il faut aussi réfléchir à une autre répartition des rôles entre collectivités locales et Etats centralisés. Les autorités à mobiliser sont également culturelles, familiales, et même religieuses. Pour l’instant, les grandes religions ne se sont pas beaucoup impliquées dans la question écologique. En 2015, le Pape François a bien produit sur ce thème l’encyclique Laudate Si, qui, publiée quelques mois avant la conférence de Paris, a été bien accueillie. Mais dans le même temps l’Eglise continue à nier la dimension démographique du défi écologique et reste en conséquence plutôt hostile à la contraception. Il y a peut-être une interpellation à lancer aux autorités religieuses sur la question de l’écologie.

C’est une autorité qui se rappelle parfois brutalement à notre souvenir lorsqu’elle se manifeste par des crues, des canicules ou des ouragans. De là à évoquer les foudres de Jupiter ou à déifier une mythique Gaia, il y a selon moi un pas que, personnellement, je ne franchirai pas. Les idéologies se réclamant de la Nature ont montré qu’elles pouvaient justifier à peu près toutes les dérives, y compris, en invoquant la loi de la sélection naturelle, l’élimination des plus fragiles, l’eugénisme, ou la loi du plus fort. C’est plus en termes de symbolique que le concept de nature est intéressant. Prenons des espaces complètement artificiels, où il n’y a pas d’arbre, comme il en existe dans certaines mégapoles, et qui sont à vivre, particulièrement anxiogènes. Il me semble qu’une présence de la nature est essentielle pour donner du sens à l’existence. C’est de cette manière que je la perçois comme une autorité éthique.

Il ne faut pas confondre mégapole et métropole. Une métropole comme Lyon, avec ses deux millions d’habitants, est parfaitement capable de conduire une transition écologique et elle est même en avance sur des villes plus petites. A contrario, les mégapoles de plus de dix millions d’habitants auront du mal à relever le défi du climat. Le Grand Paris a atteint une dimension qui est difficilement gérable. J’ai participé, pour la ville de Paris, à une réflexion sur l’autosuffisance énergétique et alimentaire de l’agglomération parisienne. Nous avons vite abouti à la conclusion qu’un tel objectif était hors de portée. Les mégapoles occidentales – New-York, Londres, et Paris – sont aussi les villes qui ont le plus souffert du coronavirus et cela laissera des traces. Selon moi, le modèle urbain de ville globale théorisé par Saskia Sassen en 1992 est incontestablement interrogé. Sa faiblesse n’est pas seulement d’ordre technique, écologique ou sanitaire, elle est aussi politique. Non seulement, il est très difficile de diriger de façon « municipale » une ville qui a la population d’un petit pays, mais un tel pouvoir, s’il réussissait à se constituer, susciterait très vite des craintes des pouvoirs de niveau supérieur. En France, par exemple, on imagine mal qu’un président de la République accepte un jour qu’une agglomération de 12 Millions d’habitants, pesant 30% du PIB national, soit dirigée par un maire de plein exercice. Un tel personnage deviendrait pour lui un rival évident.

"La démondialisation ne se fera pas à la Trump avec des droits de douane et des guerres commerciales, mais en développant les circuits courts énergétiques et alimentaires. Un second levier est celui de la résilience, de la capacité d’une ville à encaisser des chocs." Jean Haëntjens

D’abord parce que les villes s’y intéressent et travaillent dans ce sens. Mais il me semble qu’il y a dans cette quête d'autosuffisance plusieurs leviers intéressants. Le premier d’entre eux est qu’elle confère aux villes qui s’y engagent une indépendance économique : l’énergie constitue 5% du PIB avec les prix actuels. Si l’on intègre 5% de la valeur actuellement importée en la produisant localement, la différence est loin d’être négligeable. C’est très important de réintégrer de la valeur, et c’est ce que font les villes danoises qui produisent et distribuent leur énergie avec un actionnariat obligatoire des habitants. La démondialisation ne se fera pas à la Trump avec des droits de douane et des guerres commerciales, mais en développant les circuits courts énergétiques et alimentaires. Un second levier est celui de la résilience, de la capacité d’une ville à encaisser des chocs. Regardez aujourd’hui Toulouse, qui a tout misé sur l’aéronautique...

Il y a plusieurs facteurs explicatifs. Le premier d’entre eux est qu’il n’est pas très rassurant d’aller faire la queue dans une grande surface. Ensuite, la solidarité et la volonté de faire travailler les acteurs locaux a sûrement joué pendant le confinement. La société a pris conscience qu’elle dépendait des agriculteurs. Là encore, la crise sanitaire a accéléré un mouvement qui était déjà engagé. Le bio est passé de 2 à 10% en dix ans, ce qui est une progression importante. Une autre raison est peut être que le facteur prix était moins pénalisant dans un conteste où l'on ne dépensait plus rien pour la mobilité et les loisirs. A mon sens, il est fondamental de maintenir cette dynamique après la crise sanitaire : à défaut de produire des masques et du gel, il est important qu’on puisse au moins produire localement des fruits et des légumes.

L’histoire des systèmes de satisfactions enseigne que chacun d’eux a inventé son propre système fiscal. Au XIXe siècle, notre système fiscal s’est construit sur la production industrielle et nous sommes encore un peu dans cette logique. La TVA, qui est apparue après la deuxième guerre mondiale, est ainsi toujours considérée comme un impôt sur la production, puisqu’elle est collectée auprès des entreprises. De ce fait, et bien que disposant de différents taux, elle est très peu utilisée comme un outil pour orienter la consommation vers des secteurs favorables à l’environnement, tels que les énergies renouvelables, l’agriculture bio, la culture, l’architecture, etc. Les quelques tentatives qui ont été proposées pour utiliser la TVA à des fins sanitaires ou écologiques (taxer les sodas, par exemple) ont suscité des levées de bouclier. En France, l’impôt sur la consommation est considéré comme injuste au motif qu’elle n’est pas progressive. C’est selon moi un présupposé idéologique, car cet impôt n’est pas plus injuste que les charges sociales qui taxent le travail et freinent le développement des activités manuelles et des métiers d’entretien ou de réparation. Dans une perspective « écolo-consumériste », il serait plus intelligent de détaxer le travail et de taxer certaines consommations, comme l’achat de voitures. C’est ce qu’on fait certains pays scandinaves comme le Danemark. Le taux de TVA est à 25%, les charges sociales sont faibles. Pourtant, les inégalités y sont plus réduites qu’en France, le bilan écologique est bien meilleur et le taux de chômage est plus faible.

Un levier très important est l’organisation de l’espace : une société ne se gère pas seulement par des règles et des lois, mais aussi par la structuration de l’espace et du temps. Pour l’instant, nos dirigeants ignorent ce qui fait la qualité urbanistique d’une cité et intègrent peu cette dimensions dans les politiques publiques. Depuis quarante ans, la France, comme de nombreux autres pays, a délaissé l'aménagement de son territoire et a laissé jouer la loi du marché. On continue ainsi à construire dans une région parisienne saturée au motif que l’on y constate un déficit de logements. Or, beaucoup de sociétés, dont la nôtre, ont su, à certains moments, porter des visions volontaristes de l’aménagement de leur territoire, qui ont été souvent bénéfiques. Pour de nombreux historiens, l’un des atouts qui a permis à l’Empire romain de dominer le monde antique a été l’attention qu’il portait à l’aménagement des territoires conquis. Ils étaient aussitôt maillés par des routes et pourvus de villes dont les forums et les amphithéâtres évoquaient le modèle de la capitale Impériale… Quand on organise l’espace, il se passe quelque chose. Il est certain qu’on ne peut plus le faire de façon régalienne, mais cela reste un levier essentiel lorsque l’on veut changer de paradigme.

Jean Haëntjens, Comment l’écologie réinvente la politique - pour une économie des satisfactions, éditions Rue de l’échiquier, Paris. Parution en version numérique le 28 mai 2020.

Le site Internet de Jean Haëntjens : http://www.jeanhaentjens.com