Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

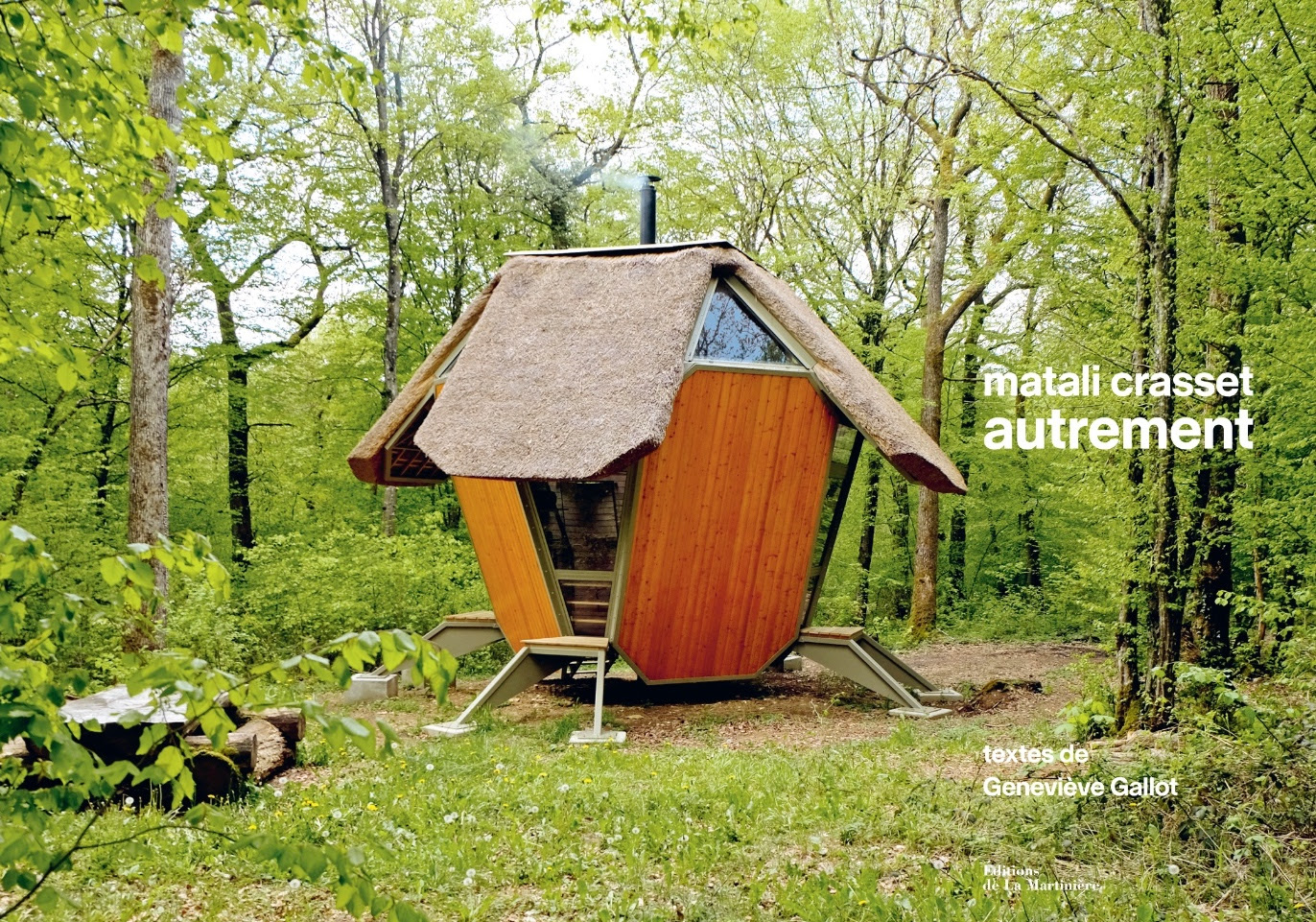

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

La place dans l'espace urbain, vers de nouveaux usages ?

La place dans l'espace urbain, vers de nouveaux usages ?L'occupation d'espaces, et tout particulièrement de places publiques, constitue l'un des points communs aux mouvements civiques récents, des Indignés aux printemps arabes. Après la Plaza del Sol en Espagne, la Place Tahrir au Caire ou la place Taksim à Istanbul, la Place de la République à Paris s'affiche depuis le 31 mars 2016 comme le lieu d'un nouveau mouvement, Nuit Debout, qui dépasse aujourd'hui l'opposition initiale à la loi travail El Khomri. « Le 31 mars 2016, après la manifestation, on ne rentre pas chez nous, on occupe une place ! » annonce Nuit Debout dans son communiqué de presse. Depuis, le mouvement se poursuit. Une quarantaine de « commissions » (logement, économie, Grève générale, Université populaire, Féministe, Anti-spécistes, Santé, ect.) se tiennent sur la Place de la République. Depuis le 6 avril, la Commission Climat Écologie est organisée chaque jour, de 16 à 18 heures. Banderoles, affiches, Manifeste imprimé sur des feuilles A4 et collé sur un mur, table bricolée pour faire office de bureau d'accueil sont là pour marquer l'occupation des lieux.« Occuper la place permet d'exprimer notre mécontentement, de dire au système en place que maintenant il y a en ras-le-bol. Pour nous, c'est très important de conserver notre emplacement », explique David, un jeune trentenaire au chômage qui s'est engagé pour utiliser son temps efficacement. « Chaque jour, près de 30 à 40 personnes se retrouvent pour débattre autour des thèmes de l'écologie. On essaye d'organiser des actions le week-end comme des ateliers de récupération, une grainothèque, du jardinage. Le but : sensibiliser le plus grand nombre mais surtout faire converger les luttes. C’est cela la plus-value de Nuit Debout ».

« Chaque jour, près de 30 à 40 personnes se retrouvent pour débattre autour des thèmes de l'écologie. On essaye d'organiser des actions le week-end comme des ateliers de récupération, une grainothèque, du jardinage. Le but : sensibiliser le plus grand nombre mais surtout faire converger les luttes. C’est cela la plus-value de Nuit Debout ». David, participant aux mobilisations de Nuit debout

Sur le Manifeste, les revendications vont en faveur de la sortie du nucléaire et de la transition énergétique, du développement d'une agriculture paysanne, de la lutte contre l'obsolescence programmée, de la « reconversion des énergies inutiles et polluantes ». Aujourd'hui, les solutions proposées restent à l'état de débat, de parole libre, car l'objectif n'est pas de solliciter les pouvoirs publics. « La question politique n’est pas abordée et le mouvement entend rester citoyen », rappelle David.

Pour les acteurs de Nuit Debout, "Répu" se conçoit d'abord comme un lieu d'expérimentation politique et comme une agora. Depuis sa métamorphose en 2013, ce point de rassemblement historique des manifestations parisiennes est devenu un espace public d'autant plus vivant, d'autant plus ouvert à une grande diversité d’usages, que la place de la voiture y a été singulièrement réduite. En mars dernier, une série de tables-rondes intitulée « EN PLACES ! Exploration sensible de la place publique » était organisée sur cette même place par les étudiant(e)s du Master Projets culturels dans l'espace public (Paris 1) sous la houlette de Pascal Le Brun-Cordier, directeur de projets culturels et responsable de la formation. Pour ce spécialiste de l'art dans l'espace public, « la place est par excellence l’espace public de la rencontre, du rassemblement, du commun, à l’exception cela dit de la place-carrefour conçue pour la circulation automobile. Parfois, la place se transforme en lieu du possible, ouvert à l’événement, au sens philosophique de « ce qui advient ». C’est ce qui se produit en ce printemps 2016 place de la République avec la Nuit Debout. Sans doute l’aménagement de la place peut-il le faciliter : c’est un vaste plateau ouvert, non saturé, dégagé, avec de larges perspectives. Un espace public facilement appropriable, disponible pour de multiples usages ».

De nouveaux usages demain ?Appropriables, les places publiques contemporaines le seraient-elles à condition que ce soit pour des usages sportifs, culturels ou festifs ? La défiance à l'égard d'usages trop explicitement politiques expliquerait la remarque d'Anne Hidalgo à propos du mouvement Nuit debout, accusé de "privatiser l'espace public" alors que ses tenants s'efforcent au contraire d'y construire du commun.

« La place est par excellence l’espace public de la rencontre, du rassemblement, du commun, à l’exception cela dit de la place-carrefour conçue pour la circulation automobile. Parfois, la place se transforme en lieu du possible, ouvert à l’événement, au sens philosophique de « ce qui advient ». Pascal Lebrun-Cordier

Ainsi, le programme “Réinventons nos places” lancé en juin 2015 par la maire de Paris vise surtout à amorcer la transition vers une ville durable et (ré)créative. Après la récente rénovation de la Place de la République, cet appel à projets vise à rénover sept nouvelles places. Bastille, Fêtes, Gambetta, Madeleine, Italie, Nation, Panthéon seront ainsi réaménagées à l'issue des travaux prévus sur la période 2017-2019. Les objectifs affichés par la Mairie de Paris : apaiser l’espace public, rééquilibrer les usages au profit des piétons et des circulations douces, valoriser les espaces naturels, imaginer de nouveaux usages tels que les activités sportives et culturelles temporaires, proposer du mobilier urbain « recyclé, fixe et mobile »… Les places parisiennes rénovées de demain s'attacheront à maîtriser les impacts générés par l'espace public (énergie, déchet, eau, mobilier en réemploi) et proposer des espaces plantés appropriables (espaces de jeux, repos, jardinage).

Ce programme, réalisé en concertation avec les usagers, habitants et collectifs n'en ouvre pas moins vers des espaces de vie véritablement publics, disponibles et appropriables. « L’espace public n’est pas uniquement produit par l’architecture et par l’urbanisme, estime Pascal Le Brun-Cordier. C’est aussi une situation que la création artistique a la capacité d’activer. En « greffant » l’art dans la ville, on peut ainsi en proposer d’autres aménagements physiques ou symboliques, poétiques ou politiques, d’autres manières de la voir et de la vivre. Ces nouveaux "partages du sensible », même s’ils sont temporaires, ont des effets d’oxygénation politique. »Une gageure en situation d’État d'urgence, alors même que l’État vient d'annoncer son intention de le prolonger jusqu'à la fin de l'Euro 2016.

Avec X/tnt, un Code de la Dé-conduite pour réinventer nos usages de l'espace public

Avec X/tnt, un Code de la Dé-conduite pour réinventer nos usages de l'espace publicEst-il légal de pique-niquer sur un rond-point ? De faire sa lessive dans une fontaine ? D’organiser un karaoké sur la voie publique ? En collaboration avec juristes et étudiants (notamment ceux du FAI-AR à Marseille et du Master droit et création artistique à Aix-en-Provence), la compagnie X/tnt répond méthodiquement à ce genre de questions. Depuis 2014, de conférences en workshops et en festivals, elle élabore ainsi pas à pas un « code de la Déconduite » fondé sur un protocole rigoureux. Chaque interrogation soulevée est ainsi formulée par écrit et décrite aussi précisément que possible, publiée et validée sur un wiki avant d’être analysée par des juristes, puis éventuellement « performée », si la loi le permet, au gré d’ « actions » spectacles. « C’est très ludique, et on rit beaucoup », s’enthousiasme Antonia Taddei, dramaturge et cofondatrice de la compagnie X/tnt avec Ludovic Nobileau.

Pourtant, derrière le potache des questions qu’il soulève (et justement en vertu de ce potache mobilisateur), le code de la Déconduite vise rien moins que d’engager les citadins à mieux connaître les règles qui régissent leurs comportements dans l’espace public. « Nul n’est censé ignorer la loi, rappelle Antonia Taddei, mais une telle entreprise est devenue impossible, même pour un professionnel. Au départ, on voulait faire de ce code un outil d’auto-défense. Car les policiers eux-mêmes ignorent parfois la loi ou la sur-interprètent d'une façon liberticide". »

« Nul n’est censé ignorer la loi, rappelle Antonia Taddei, mais une telle entreprise est devenue impossible, même pour un professionnel." Antonia Taddei, compagnie X/tnt

En croisant création artistique en espace public et droit, X/tnt entend ainsi montrer que ce dernier n’est pas le pré carré de quelques spécialistes, mais une matière qui gagne à être appréhendée par tous. « On voit la loi comme forcément restrictive, comme un régime de sanctions et non comme un contrat social et le fondement de notre vie sociale. L’idée du code est d’offrir une autre vision du droit et une autre façon de l’interpréter. » Pour la compagnie, la capacité des citoyens, des juristes, des journalistes ou des artistes à s’emparer du droit est un enjeu de démocratie – a fortiori dans un contexte d’état d’urgence et de surveillance généralisée. D’où le qualificatif « citoyen » volontiers accolé au code de la Déconduite : « Notre ignorance de la loi contribue à maintenir des systèmes finalement peu démocratiques, pointe Antonia Taddei. Il faut renforcer les contre-pouvoirs et offrir une vraie indépendance aux citoyens, mais aussi aux artistes, aux scientifiques, aux historiens, aux journalistes. »

Au vu d’un tel programme, on est tenté de placer X/tnt dans une lignée qui irait de la désobéissance civile de Thoreau au théâtre guérilla et autres formes de résistance culturelle. L’acronyme de la compagnie, d’abord nommée « théâtre national terroriste » à sa création en 1992, avant d’être débaptisée (doù le X, comme « ex ») après le 11 septembre, semble accréditer une telle filiation. Sauf que : toutes les actions proposées dans le code de la Déconduite sont légales. Et quand elles ne le sont pas, une équipe de juristes a pour charge d’évaluer avec précision le risque encouru : « Tout le monde n’est pas prêt à aller en prison ! rappelle Antonia Taddei. C’est pourquoi on s’amuse à trouver des idées d’action qui sont sans risque, à l’inverse de bien des activistes. Si on était Thoreau et qu’on veuille comme lui s’opposer à la guerre en refusant de payer l’impôt, il faudrait trouver une façon légale de le faire. »

« Nos usages de la ville sont surtout régis par l’auto-censure. » Antonia Taddei

Mais une action légale est-elle pour autant possible ? C’est justement l’un des attraits du Code de la Déconduite que de pointer l’écart entre ce que dit la loi et les règles informelles qui brident nos comportements dans l’espace public : « nos usages de la ville sont surtout régis par l’auto-censure, » explique Antonia. Et d’ajouter : « en un an, les étudiants en Droit qui ont participé au code se sont donné des libertés qu’ils ne seraient pas accordées avant, alors même qu’ils connaissent la loi. Explorer la limite entre possible et légal permet ainsi de faire bouger les lignes, ne serait-ce qu’en mettant au jour les irrégularités, voire l’illégalité, de ceux qui nous gouvernent et nous administrent. « Ça a été une découverte du projet, note Antonia Taddei. Au départ, on voulait connaître la loi. Aujourd’hui on cherche à la faire évoluer. » Pour amener les citoyens à s’engager dans cette voie, des écoles de déconduite devraient prochainement voir le jour sur le modèle des auto-écoles. On pourra ainsi tester sa connaissance des lois et pourquoi pas se voir attribuer un certificat de bonne dé-conduite…

Sébastien Thiéry : « La Jungle de Calais est une ville-monde, une forme urbaine à venir »

Sébastien Thiéry : « La Jungle de Calais est une ville-monde, une forme urbaine à venir »

Pouvez-vous nous présenter le PEROU ?

Le point de départ a été pour moi les troubles nés de l'action avec l'association les Enfants de Don Quichotte et le constat d'une inculture crasse des acteurs du champ social à l'endroit de la ville et de l'architecture et d'une pratique nulle des architectes et urbanistes sur les modules de sans-abri qui ne sont que des spéculations formelles. Le PEROU est un laboratoire né de cette articulation forte entre une dimension de recherche sur la question urbaine et architecturale et entre des actions politico-militantes. Nous travaillons sur ce qui est porteur d'avenir à l'interface entre la ville et le bidonville, sur des constructions matérielles mais aussi sur des situations d’expérimentations pour raconter que d'autres choses sont possibles.

La création du PEROU préexiste à la jungle de Calais. En quoi le Pérou y a-t-il trouvé là matière à réflexion ? Et à action ?

Il y a 3 ans, alors que les jungles étaient diffuses dans la ville, on a commencé à travailler avec des chercheurs en graphisme sur un projet de journal co-construit avec des migrants et diffusé dans la ville. Ce fut une manière pour moi de prendre le pouls de cette situation, de mieux saisir l’épaisseur des récits, des hommes et des langues. L'été dernier, j'ai écrit une intention « New jungle Délire », un projet de recherche qui rassemble 8 groupes de recherche (architectes, anthropologues, géographes, paysagistes, ect.) augmenté d'un projet photographique. Ce projet fait référence à Rem Koolhaas dans l’introduction de New-York Delire, ouvrage publié en 1978 qui est un manifeste rétroactif pour Manhattan, l'envisageant comme une émergence urbaine du XXe. L'hypothèse pour la New Jungle est de se demander si elle n'est pas une forme urbaine du XXIe siècle qui n'aurait pas encore son manifeste, qui n' aurait pas encore sa condition d'urbanité et de travailler à la documenter et la cartographier.

"Nous travaillons sur ce qui est porteur d'avenir à l'interface entre la ville et le bidonville, sur des constructions matérielles mais aussi sur des situations d’expérimentations pour raconter que d'autres choses sont possibles." Sébastien Thiéry, fondateur du PEROU

On ne va rien construire sur Calais car il se construit déjà tellement de choses ! Il s'agit d'un véritable défi de rendre compte de ce qui s'invente dans la Jungle. Alors que la destruction commence à se mettre en œuvre, notre propos est une fiction dans laquelle les acteurs politiques lancent un appel à idées pour faire un Réinventer Calais. Le postulat est de se dire qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire à Calais. Samedi 9 avril, nous avons distribué un journal « L’Autre journal d’informations de la ville de Calais », dans les rues de Calais. On y retrouve La lettre que la maire de Calais n’a pas adressée aux Calaisiennes et Calaisiens qui devient l'édito et un entretien où les acteurs publics expliquent qu'ils font volte-face sur cette question. Calais devient alors la capitale européenne de l'hospitalité. C'est un vrai appel à idées avec 9 grands projets qui sont des spéculations à partir de l'existant et des projets pour le bidonville et la ville. L’idée est d'accompagner une cité éphémère du XXIe siècle sur 5 ans, travailler sur des formes d'urbanité éphémères comme s'il s'agissait d'un village olympique à l'occasion des Jeux avec l’accueil de 5000 personnes venus du monde entier entraînant le développement d'infrastructures et d' équipements publics et de montrer comment cela génère de l'économie et de la ville. L'enjeu est de recueillir un certain nombre de réponses d'étudiants et professionnels de la fabrique de la ville, et les déposer à l'automne prochain sur le bureau des acteurs publics et sur celui des candidats à l’élection présidentielle.

On n'est jamais arrivé à raconter sur ce qui se passe réellement à Calais. Il y a une telle croûte médiatique sur ce sujet qui fait que rien ne perce. C'est stupéfiant. La moitié a été rasée mais la Jungle, ce sont des shelters [des habitats préfabriqués en bois construits par les associations Help Refugees et l’Auberge des migrants], 48 restaurants, une trentaine d'épiceries, 3 écoles, 2 théâtres, une Église, une boite de nuits, une « Wharehouse » [une sorte de recyclerie qui organise les dons dans un entrepôt de 1700 mètres carrés].Les migrants (ils étaient environ 5000 début mars 2016) sont des bâtisseurs de « lieux de vie » comme l'a relevé, dans son ordonnance du 25 février 2016, le Tribunal administratif de Lille. C'est monstrueux ce qui a été construit par des migrants, avec l'appui de bénévoles venus du monde entier. C’est une folie et une beauté incroyable, à mille lieux du désastre et de la xénophobie que l'on décrit systématiquement. Mais les acteurs publics et du monde social ne peuvent entendre ce discours.

Quand la jungle devient impasse, évidement les passeurs arrivent mais il y deux manières de défaire ce marché : ouvrir les frontières et construire l'hospitalité ici-même, travailler sur les procédures d'asile. Mener une politique accueillante et ambitieuse casserait ce marché. Il est impossible politiquement de dire que l'on va accueillir….

"La Jungle de Calais, ce sont des shelters, 48 restaurants, une trentaine d'épiceries, 3 écoles, 2 théâtres, une Église, une boite de nuits, une « Wharehouse »." Sébastien Thiéry

La violence, elle est générée par ce qui se détruit. C’est la conséquence directe de l'incurie des politiques publiques. La Jungle est une chance pour Calais. Il y a un manque de vision.

On ne défend pas le bidonville. La question c'est comment on se positionne face à cette situation, comment en l'accompagnant on le transforme. Ce qui fait que le bidonville demeure bidonville, c'est justement les politiques publiques qui ne cessent de pérenniser le bidonville dans sa forme invivable. Une ville est à 90 % des cas est un bidonville qui a réussi. C’est un processus simplement de développement si on prend soin de ce qui s'invente. En une demi journée, la boue on l’éradique...Si on fait un peu d'histoire, les formes urbaines sont par définition le résultat d'un processus de transformations, d'installations. Il faut transformer l'existant pour lui donner des formes plus désirables.

C’est un lieu unique au monde où règne une solidarité internationale extraordinaire et cela ça n'existe nulle part ailleurs. Je ne connais aucun autre bidonville qui a été co-construit dans une telle épopée ! Les matériaux viennent du monde entier, les habitants viennent du monde, c’est une forme très singulière et contemporaine du bidonville. C’est une ville-monde, une forme urbaine à venir. Une « Jungle », gardons ce terme puisque c’est comme cela que les migrants l'appellent. C'est quelque chose qui est méconnu, qui 'a pas d'existence repérable dans l'histoire.

Aujourd'hui, il est dessiné par les pelleteuses donc elle n'ira pas bien loin. Lesbos, Vintimille, Lampedusa, c'est cela l'avenir. Ce n'est pas un vœu juste un constat. D'après l'ONU, en 2030, 1/3 de la population vivra en bidonville. Est-ce qu'on veut que les gens y « croupissent » ou l'on invente d'autres manières de les accueillir. Calais est en cela une formidable vue sur l'avenir.

Il est cohérent avec le reste ! Qu'est qu'un parc d'attractions sinon une prise de congés du réel ? Un parc d'attractions, c’est détourner l'attention du réel. « Heroic land » ! Alors que tant de héros qui ont traversé les mers sont juste à côté. C’est un mépris du réel. On est en train de dépenser 275 millions d'euros pour distraire le peuple. On a chiffré l'appel à idées « Réinventer Calais », cela représente 28 % de Heroic land. Sauver Calais passe par l’arrêt rapide et urgent de ce programme.

La Jungle est pleine d'utopies mais elle n’est pas que de l'utopie. Elle est aussi de la boue et de la violence. Ce qui nous intéresse est ce qui fait promesse.

« Réinventer Calais » sera présenté à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris (lire notre article), à la Biennale d'Architecture de Venise le 28 mai, et à l'exposition « constellation.s » à Bordeaux le 3 juin.

Portrait : Le Sens de la Ville, pour une ville cousue main

Portrait : Le Sens de la Ville, pour une ville cousue mainC'est au quatrième étage d'un immeuble de la Cité Bisson dans le XXe arrondissement de Paris que le Sens de la Ville, un tout jeune collectif constitué il y a un peu plus d'an an, se réunit. Partageant une vision commune de la ville de demain, ces six acteurs de la ville, tous âgés d'une trentaine d'années décident de répondre à l'appel à projets innovants « Réinventer Paris » lancée par la Mairie de Paris en novembre 2014. « On se connaissait tous, différemment et autour de projets à géométrie variable, raconte Flore Trautmann, urbaniste et sociologue. Avec Gaétan Engasser (architecte-urbaniste/ Agence aEa) et Vincent Josso (urbaniste-architecte-ingénieur) on avait déjà travaillé il y a 7 ans sur un projet d'habitat participatif, puis Nicolas Bel (jardinier), Frédéric Madre (écologue) et Fanny Rahmouni (urbaniste) se sont greffés naturellement. La consultation de Paris a été le propulseur pour se structurer [en SCOP : société coopérative et participative], de se tester sur un projet ».

Tous ressentent à ce moment là l'envie de pouvoir « sortir la tête de l'eau » dans leurs pratiques professionnelles et d'échanger autour de leur vison commune de la ville. « Le Sens de la Ville nous permet de faire un pas de côté, explique Vincent Josso. Le collectif est né d'une envie de faire tomber les barrières parfois trop étanches que l'on rencontre dans l'exercice de notre profession, de décloisonner, de porter un regard collectif sur la ville, incarné dans des projets ». En somme un Think & Do Tank Urbain, comme ils se présentent eux-mêmes.

« Le Sens de la Ville nous permet de faire un pas de côté. Le collectif est né d'une envie de faire tomber les barrières parfois trop étanches que l'on rencontre dans l'exercice de notre profession, de décloisonner, de porter un regard collectif sur la ville, incarné dans des projets. » Vincent Josso, membre du collectif Le sens de la Ville

Véritable manifeste de leur approche, le projet « Réinventer Paris » sur le lot Ourcq-Jaurès rebaptisé « Echo-logis » est une proposition de lieu de tourisme alternatif au sein du Grand Paris. Articulé autour de l'alimentation durable en ville, il regroupe un hôtel, des logements, une école d'agro-écologie, un atelier et un restaurant de cuisine bio-végétarienne. Non retenu, le projet a été conservé pour être exploité sur un autre site, encore non déterminé.Leur méthode de travail repose sur une approche circulaire. Leur ambition est de mettre au cœur du projet et autour de la table dès l'origine, les utilisateurs finaux et ainsi faire dialoguer le programme, la forme et le bilan. Comme le précise Flore Trautmann : « On adaptera ce projet au territoire d'implantation, en fonction du diagnostic et des acteurs locaux avec lesquels on pourrait travailler. C'est le « cousu main » : échapper au standard et faire du sur-mesure ».

Pour ces jeunes acteurs de la fabrique urbaine, cette approche permet de replacer l'occupant à l'origine de la commande et ainsi de sortir du produit immobilier standardisé grâce à un processus davantage fondé sur la coopération entre les différentes parties prenantes.Autre projet phare, laboratoire de cette méthode : L'Escalette à Mouvaux dans le Nord-pas de Calais. Un projet de transformation d'une cité-jardin en quartier autonome en énergie. Ce quartier dit « en Troisième Révolution Industrielle » est l’un des 20 projets régionaux retenus lors du World Forum de Lille 2013 dans le prolongement du master plan Troisième Révolution Industrielle pour la Région Nord-Pas-de-Calais, piloté par Jeremy Rifkin. « Dix associés sont regroupés dans cette équipe dont l'agence « aEa » et Le Sens de la Ville, précise Gaétan Engasser. C'est un peu une première en France. Ce projet est une réflexion sur comment on rend un quartier autonome en énergie, comment on valorise le patrimoine existant tout en répondant à la nécessité d'augmenter la densité, donc construire un certain nombre de logements ». Le projet très ambitieux pourrait sortir de terre d'ici 3 à 10 ans. De premières phases d’expérimentation vont être mises en place à l'échelle 1 et des premiers prototypes opérationnels verront prochainement le jour. « C'est un projet très excitant, ajoute Gaétan Engasser. Il est pluriel car il empile toutes les couches de complexité de la ville et permettant un travail sur les espaces urbains, les réseaux, avec une copropriété mixant logements sociaux et privés, de la concertation, des réflexions sur l' économie circulaire, sur l'usage. « On interroge les acteurs locaux, on recueille les marques d'intérêt, on intègre leurs demandes, les choses sont ainsi bousculées dans l'ordre de la commande », indique Flore.

"La ville doit être un écosystème urbain où les déchets organiques sont recyclés localement, évitant au maximum les flux et les nuisances. Une ville végétale favorise le bien être." Nicolas Bel, membre du collectif Le sens de la Ville

Ces projets sont autant d'occasions de tester leur approche et de l’expérimenter. Nicolas Bel et Frédéric Madre contribuent à semer l'idée d'une ville nutritive et riche en biodiversité. « Ma vision de la ville de demain repose sur une symbiose avec la nature qui passerait notamment par le retour des animaux sauvages en ville avec par exemple des corridors pour les renards ou des « immeubles-collines » qui offriraient une continuité entre le sol, les murs et les toits pour favoriser au maximum ces corridors. La ville doit être un écosystème urbain où les déchets organiques sont recyclés localement, évitant au maximum les flux et les nuisances. Une ville végétale favorise le bien être », estime Nicolas Bel. Le Sens de la Ville se veut un collectif militant. « Dans la règle du jeu urbaine, on reproduit souvent les mêmes projets, les mêmes programmes et souvent avec les mêmes personnes », considère pour sa part l'architecte Vincent Josso. Et en ce moment des choses bougent comme la démarche « Réinventer Paris ». Aujourd'hui, la ville n'est pas très joyeuse, pas très juste et c’est cela que l'on veut changer : dépasser ce jeu global de la fabrique urbaine qui nous dépasse et faire une ville plus inclusive car pensée de façon collective, plus durale, plus joyeuse».

L'équipe a par ailleurs lancé un questionnaire à destination de toutes les équipes candidates de « Réinventer Paris » pour partager leurs expériences sur cet appel à projets inédit. « Cette démarche a été une vraie « bombe » positive dans la fabrique urbaine. Il nous semblait intéressant de s’interroger ensemble sur les nouveaux modes de faire la ville notamment en vue des « prochaines saisons » de la série Réinventer… », ajoute Vincent Josso. Le 9 mars, une soirée à l’Hôtel de Ville de Paris est prévue où Le Sens de la Ville et Urbanova animeront un partage d’expériences. Un temps d'échanges indépendant de la Ville de Paris, suivie par une intervention de Jean-Louis Missika, Adjoint à la Maire de Paris, en charge de l'urbanisme.Une belle vitrine pour Le Sens de La Ville qui met en action ses convictions : jouer collectif pour dessiner les contours des méthodes de la fabrique urbaine de demain.

L'habitat participatif s'expose au Pavillon de l'Arsenal

L'habitat participatif s'expose au Pavillon de l'ArsenalA l’initiative d'habitants qui se regroupent pour mettre en commun leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, les projets d'habitat participatif suscitent un engouement depuis quelques années en France. Le Pavillon de l'Arsenal de Paris dévoile depuis le 19 mars dernier, l'exposition « Habitat participatif- 3 sites 12 projets » rassemblant les lauréats et finalistes du premier appel à projets lancé en 2014 par la Ville de Paris pour la construction de 3 immeubles participatifs.

A travers leurs usages innovants (espaces mutualisés, toit-potager, espace de coworking, café associatif, coursives habitées et terrasses suspendues, atelier de fabrication et bricolage) et leurs ambitions fortes en matière de sobriété énergétique et de biodiversité (gestion des eaux de pluie, installations photovoltaïques, ventilation naturelle), les trois projets d’habitat participatif retenus confirment que l'innovation et la durabilité sont au centre de la construction actuelle. Autre point fort de cette forme d'habitat : l'ouverture sur le quartier. Les lauréats ont tous consacré une partie de leurs mètres carrés à des espaces ouverts non seulement à tous les résidents de l'immeuble mais aussi aux voisins et habitants du quartier. Ainsi, le projet du 16/18 rue Armand Carrel dans le 19e arrondissement de Paris comprend un atelier, un social club, une cuisine commune, une toiture végétalisée et une serre. Au 20 rue Gasnier-Guy dans le 20e arrondissement, le jardin de 170 mètres carrés sera ouvert à tous. A quelques mètres de là, au 9 rue Gasnier-Guy, les habitants élaborent un projet solidaire tourné vers le quartier en partenariat avec d’autres associations qui offrira des espaces diversifiés et ouverts comme une salle de musique et une salle de coworking.L'exposition, qui fait suite au jury, vient clore la phase 2 de l’appel à projets Habitat participatif. Prochaine étape : les trois groupes « lauréats » vont déposer un permis de construire et signer une promesse de vente pour l’acquisition des trois parcelles, d’ici septembre 2016.

Vers une ville adaptée aux besoins des enfants ?

Vers une ville adaptée aux besoins des enfants ?La ville, nous rappelait récemment le géographe Yves Raibaud, est d’abord une affaire d’hommes blancs, en bonne santé et sans obligations familiales. La situation des enfants n’est pas vraiment de nature à lui donner tort : cantonnés à quelques aires de jeux et quelques squares chétifs, mais globalement privés de rue s’ils ne sont pas accompagnés et même sommés de rester entre quatre murs au moindre pic de pollution, ces derniers font figure d'exclus de la ville et semblent compter parmi les oubliés de l'aménagement urbain.

Pourtant, ici et là, quelques signes laissent entendre qu’une prise de conscience pourrait s’amorcer en leur faveur. Après l’exposition que Thierry Paquot dédiait en 2015 à la « ville récréative » à la Halle aux sucres à Dunkerque, le CAUE de Paris embrasse à son tour la thématique. Dans le sillage d’une série de conférences organisées en 2013, il consacre à l’enfant la sixième édition des Petites leçons de ville, qui se tiendra à partir du 3 mars et jusqu’au 7 juillet au Pavillon de l’Arsenal sous le titre manifeste de « Place aux enfants ! ». L’enjeu des cinq rencontres planifiées cette année : examiner successivement la façon dont les plus jeunes se déplacent, jouent et se retrouvent dans l’espace urbain, mais aussi dont ils participent à la fabrique de la ville. Ce soir, jeudi 3 mars, la conférence inaugurale réunira ainsi Pascale Legué, urbaniste et anthropologue, et Didier Heintz, architecte et cofondateur de l'association Navir autour de l’articulation complexe entre espaces domestiques souvent exigus et espaces publics inadaptés aux besoins des plus jeunes.

De fait, la ville est quasi systématiquement décrite comme un milieu hostile pour les enfants, à l’inverse de la campagne où les plus petits peuvent faire, loin du trafic automobile, l’expérience d’une liberté bien plus grande. Si la marginalisation des enfants en milieu urbain a crû avec la société de consommation et l’avènement de l’automobile comme produit de masse, elle pourrait être beaucoup plus ancienne. Sous l’Ancien Régime déjà, le taux de natalité était plus faible à Paris qu’ailleurs, et les jeunes parents qui en avaient l’opportunité exilaient volontiers leur progéniture chez des nourrices à la campagne. Bien que la place acquise par l’enfant au sein de la famille contemporaine rende impensable de telles mesures de séparation, l’exode qui touche les ménages avec jeunes enfants semble démontrer que la ville n’a pas vraiment cessé d’apparaître comme un repoussoir à familles – et notamment pour des raisons d’accès au foncier. Pour se loger décemment, les parents ont ainsi tendance à déserter les villes-centres à la naissance du premier et surtout du deuxième enfant, et à troquer leur appartement exigu pour le confort du pavillon en périphérie avec jardin, balançoire et animal domestique.

"Depuis les années 1990, plusieurs études ont ainsi démontré le recul croissant de la marche chez les enfants depuis cent ans."

Moins présent en ville, l’enfant y est aussi moins mobile. Depuis les années 1990, plusieurs études ont ainsi démontré le recul croissant de la marche chez les enfants depuis cent ans. Exit l’image à la Doisneau du jeune garçon courant les rues une baguette sous le bras ou occupant l’espace public de ses jeux : la place et la vitesse des véhicules à moteur conduisent les parents à limiter et contrôler strictement les déplacements de leurs enfants et à privilégier les trajets motorisés, sécurité oblige. Alors que nos grands-parents parcouraient couramment plusieurs kilomètres à pied par jour au début du vingtième siècle, nos enfants ont vu le rayon au sein duquel ils sont autorisés à se déplacer seuls réduit à moins de 500 mètres. Une telle limitation est certes de nature à réduire les accidents de la circulation impliquant des enfants. Le hic, c’est qu’elle a aussi des effets délétères sur leur santé, puisqu’elle contribue à faire progresser l’obésité et à diminuer les capacités respiratoires des plus jeunes.

Si l’enfant semble avoir été sacrifié après la guerre aux flux routiers, il n’est pas absent pour autant des réflexions des architectes et urbanistes de l'époque. D’Emile Aillaud concevant la Grande Borne à Grigny comme une « cité des enfants » aux plans d’aménagement pour la ville de Philadelphie dessinés par Louis Kahn certains (rares) professionnels de l’urbain tâchent de lui faire une place. Une telle ambition revient à limiter la place dévolue à la voiture, mais aussi à favoriser le partage de l’espace et la cohabitation de tous les usagers, à rebours du fonctionnalisme séparateur d’un Le Corbusier.

A partir des années 1990, la prétention du développement durable à tendre vers une ville plus inclusive conduit elle aussi à reconsidérer la place de l’enfant dans l’espace urbain, et éventuellement à faire de sa présence dans les rues le signe et presque le manifeste d’une reconquête de la ville par ses usagers non motorisés.

"A partir des années 1990, la prétention du développement durable à tendre vers une ville plus inclusive conduit elle aussi à reconsidérer la place de l’enfant dans l’espace urbain, et éventuellement à faire de sa présence dans les rues le signe et presque le manifeste d’une reconquête de la ville par ses usagers non motorisés."

Les Spielstrassen (littéralement « rues de jeu ») allemandes en sont un bon exemple : signalées par un simple panneau, elles reversent le régime habituel de la rue où la voiture domine et dicte tous les autres usages. Ici au contraire, le mètre étalon de l’aménagement viaire, c’est l’enfant susceptible de jouer dans la rue, de l’occuper et d’y circuler. L’automobiliste n’est pas exclu d’un tel espace, mais sommé de s’y adapter en réduisant sa vitesse et en adoptant une conduite particulièrement vigilante.

A leur façon, les credos de la ville créative et de la ville parc d’attraction viennent eux aussi nourrir l’élan vers un espace public plus ouvert aux enfants. Dans la lignée des Situationnistes, d’Archigram, mais aussi sur le modèle d’Epcot, de Las Vegas ou Dubaï, la métropole contemporaine tend à miser de plus en plus sur l’attractivité de ses espaces publics, et sur leur caractère résolument ludique. Cet élan se traduit d’abord par la création d’espaces séparés destinés non plus aux seuls enfants, mais à toutes les classes d’âges : aires de jeux pour les plus petits, skateboard parks pour les adolescents, espaces sportifs pour les adultes. Mais les aménagements dévolus au jeu tendent désormais à déborder le cadre de quelques espaces dédiés pour investir les places ou le mobilier urbain : de plus en plus, c’est la ville toute entière qui devient un terrain de jeu, comme en témoigne la valorisation (somme toute récente) de pratiques résolument ludiques comme le Street art, le Parkour et la plupart des cultures urbaines. A croire que dans la ville contemporaine, il n’y a pas de grandes personnes…

La ville récréative : enfants joueurs et écoles buissonnières, sous la direction de Thierry Paquot, éditions Infolio, Paris, 2015.

Dossier de Métropolitiques sur l’enfant dans la ville : http://www.metropolitiques.eu/Les-enfants-dans-la-ville.html

Le bâtiment frugal : une alternative aux normes de construction durables

Le bâtiment frugal : une alternative aux normes de construction durables« Notre point de départ est parti d'un constat, explique Alain Bornarel, ingénieur cogérant de Tribu, bureau d'études spécialisé dans le développement durable, aux manettes du groupe de travail de l'ICEB chargé du guide Le bâtiment frugal. Il existe aujourd'hui en France une production de bâtiments performants qui sortent des sentiers battus et dont on ne parle pas. Aujourd'hui, la production est très normalisée. Or, nous pensons qu'à l'heure du changement climatique, les solutions actuelles ne sont plus valables et qu'il y a une nécessité à faire évoluer les standards. Une révolution dans ce domaine est nécessaire si l'on veut répondre aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain ». Fruit d'un travail débuté il y a deux ans, Le bâtiment frugal marque la volonté de proposer une alternative au « passif » proche du standard Passiv'Haus, davantage adapté à des climats du Nord et de l'Est de la France, et de privilégier au maximum l'approche bioclimatique. C'est aussi à partir des recherches sur l'innovation frugale du « mieux avec moins », inspirée du concept indien Jugaad, qu'ont travaillé les membres du groupe de travail. « Cette approche correspond très bien à l'esprit low-tech et à une démarche qui minimise aussi bien l’énergie que les ressources », précise Alain Bornarel. Actuellement, on construit de la même façon à Strasbourg et à Marseille. C’est ce qu'on ne veut pas faire. Un bâtiment frugal est avant tout un bâtiment lié à son territoire, inscrit dans un contexte climatique, de ressources, d’énergies et de modes de vie ».

"Actuellement, on construit de la même façon à Strasbourg et à Marseille. C’est ce qu'on ne veut pas faire. Un bâtiment frugal est avant tout un bâtiment lié à son territoire, inscrit dans un contexte climatique, de ressources, d’énergies et de modes de vie." Alain Bornarel, ingénieur cogérant de Tribu

De fait, l'approche frugale privilégie les matériaux et les savoir-faire locaux. C'est notamment le cas de l'école Monoblet dans le Gard. Livré à la rentrée 2014, ce groupe scolaire bâti dans un village de 600 habitants offre un bilan thermique très performant (38.7 kWh/m²/an de consommation énergétique (en énergie primaire). Pour ce projet, les architectes ont misé sur une utilisation massive de bois régional (une façon de limiter les déplacements), mais aussi sur des matériaux de récupération et renouvelables, comme le béton de chanvre qui offre un bilan carbone bas voire négatif. « Nous avons cherché à éliminer tous les toxiques, souligne Yves Perret, l'un des architectes en charge du projet*. Ici, la dimension frugale s'observe à long terme et aborde des aspects tels que la santé et la réduction des maladies ».

L'autre particularité de cette école est la participation des enfants à la conception et à la réalisation. « Pour qu'un bâtiment soit habité, il ne faut pas qu'il tombe du ciel ! Il faut associer les futurs habitants, explique Yves Perret. Dans le cas de ce projet, nous avons demandé aux enfants d'apposer une pierre avec le maçon, d'aider à la fabrication de carreaux de terre cuite avec une potière ou encore de contribuer à la fabrication de la mosaïque sur les supports des lavabos. Quelques mois plus tard, les instituteurs nous ont dit que la capacité de concentration s’était améliorée, mais c'est juste parce que les enfants étudiaient dans de meilleures conditions : luminosité, espace, organisation. Et aussi parce que c'était « leur » école qu'ils avaient contribué à construire. Lors de la livraison, ils connaissaient et avaient compris les principes de son fonctionnement ».Autre exemple de bâtiment frugal dans le sud de la France : le concept taki développé par Solari Architectes. Installé à Aix-en-Provence, Jérome Solari a conçu ce système de construction en bois orienté bâtiment durable et architecture bioclimatique. Le point de départ ? Une forte demande de maisons en bois et durables mais avec de petits budgets. L'architecte réfléchit alors à la possibilité de pré-fabriquer 70 à 80 % du bâtiment pour réduire les coûts et les délais : « l’exercice est très intéressant car le principe de 20 % sur-mesure laisse une place pour innover et inventer de nouvelles formes et solutions, précise-t-il. Et l'on gagne 500 €/m² TTC par rapport à un projet classique en bois avec un coût final de 1900 €/m² ». Optimiser au maximum les postes de travaux, les matériaux, les temps d’études et de réalisations permet une approche frugale. Il s'agit de réduire les fondations et terrassements grâce à des pilotis, d'optimiser les postes techniques et de privilégier le passif, notamment via la ventilation naturelle et systèmes passifs. Car c'est bien là un des aspects fondamentaux du bâtiment frugal : faire appel à l’intelligence de ses utilisateurs plutôt qu’à des technologies complexes. « L'usage est très important en confort d'été, la ventilation est centrale. Cela fonctionne si la maison est fermée le jour et ouverte la nuit », indique Jérôme Solari. Quatre maisons « taki » sont déjà sorties de terre et 25 projets sont en cours. « Villa, extensions, surélévations, bâtiment tertiaire, on peut faire beaucoup de choses avec ce concept il y a une diversité de projets et de programmes : le concept Taki permet d'apporter le durable pour des budgets plus restreints. »[caption id="attachment_2701" align="aligncenter" width="502"]

La frugalité est une notion qui peut également se penser à l’échelle du quartier ou de la ville. « On a un certain nombre d'indications qui font le bâtiment frugal peuvent s'envisager à l’échelle de la ville notamment pour ce qui concerne les modes de vie », précise Alain Bornarel. Le rapport à l'usage et à la propriété qui modifie le bâtiment avec le développement de locaux collectifs ou de jardins partagés peut en effet s'appliquer au-delà du seul programme immobilier. Les questions des circuits-courts pour alimentation, le rapport à la nature et à la biodiversité prennent de plus en plus d'importance et font écho à cette notion de frugalité. « Ce concept peut être très intéressant pour ce qui touche à la bioclimatique urbaine, précise Alain Bornarel. On a l'habitude de travailler sur du bioclimatique du soleil. Les recherches sur le bâtiment frugal nous ont montré qu'une approche avec du bioclimatique de vent peut être beaucoup plus pertinente pour certains territoires et je pense qu'à l'échelle de la ville cela est encore plus vrai pour répondre aux problématiques d’îlot de chaleur urbain notamment. »

"Aujourd'hui, un chantier, c'est une simple production de mètres carrés et non pas un moment de vie. Un bâtiment devrait être le moyen d'un échange." Yves Perret, architecte

Reste à faire sortir de terre ce type de projets. En décembre dernier, l'ICEB organisait un cycle de conférences intitulé « Hors la loi » évoquant notamment le bâtiment frugal. L'enjeu aujourd'hui semble pour les professionnels du secteur de contourner l'arsenal réglementaire qui les contraint dans leurs productions, incite à l'utilisation des standards actuels, et participe souvent aux surcoûts des réalisations dites frugales. « Aujourd'hui, un chantier, c'est une simple production de mètres carrés et non pas un moment de vie. Un bâtiment devrait être le moyen d'un échange », rappelle l'architecte Yves Perret.

*Maîtres d’œuvre de l’École MonobletAtelier d’architecture PERRET – DESAGES//Yves PERRET Architecte//Atelier d’architecture ARCHISTEM-Fabrice PERRIN Architecte