Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

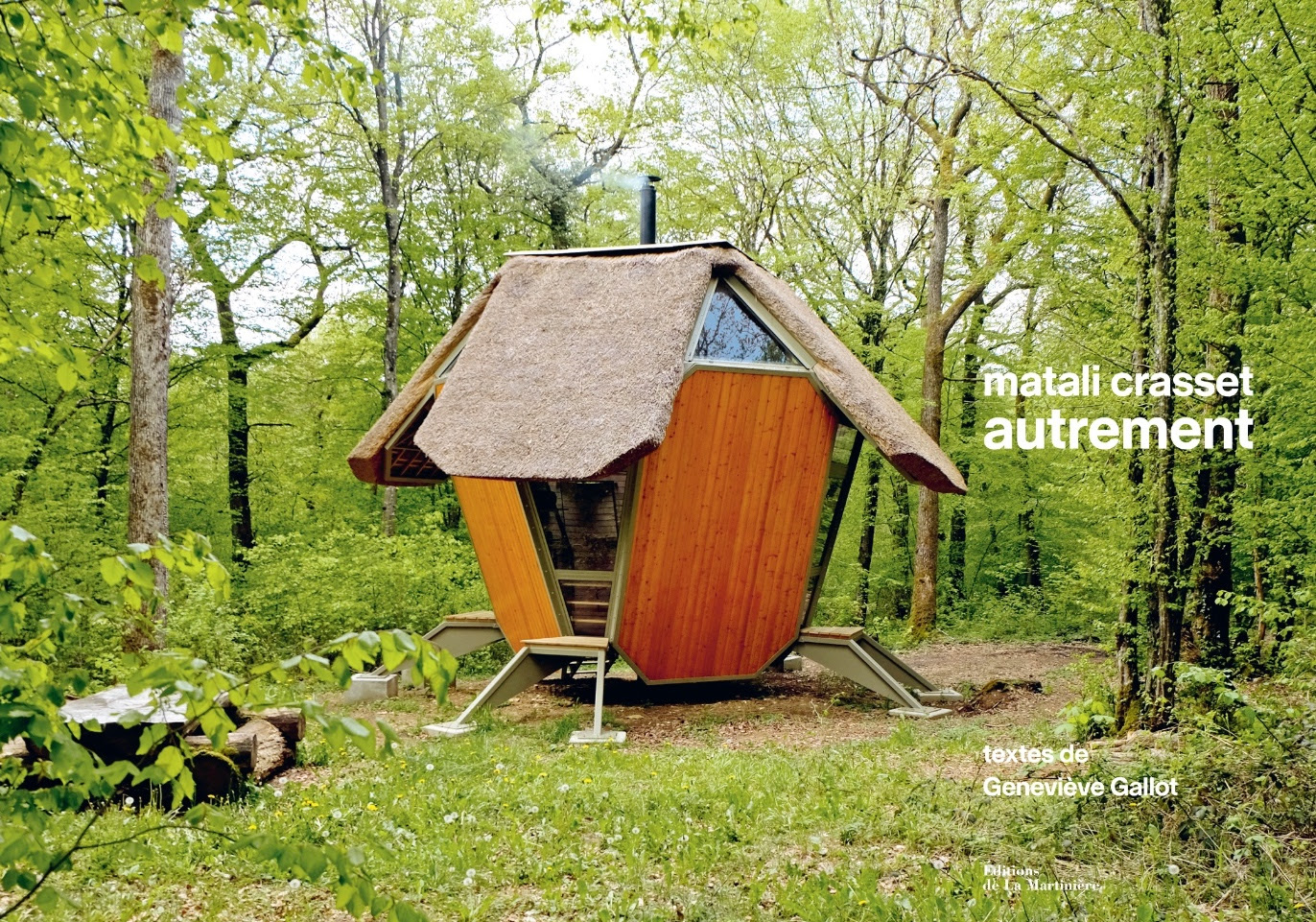

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Préfigurer l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul ? Yes we camp !

Préfigurer l'écoquartier Saint-Vincent-de-Paul ? Yes we camp !En 2011, l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement de Paris fermait définitivement ses portes et promettait de se muer à l’horizon 2020 en un vaste écoquartier de 3,4 ha et 600 logements (dont 50% de logements sociaux) avec jardins, équipements publics et espaces partagés.Le balai des ambulances n’y a pas pour autant laissé place au vide : dès la fermeture du site, l’association Aurore s’est vue progressivement confier par l’APHP, propriétaire des lieux, la gestion temporaire de certains locaux, qu’elle destine à l’hébergement d’urgence. 300 personnes – femmes isolées, jeunes, migrants, etc. sont aujourd’hui accueillies dans quelques-uns des 60 000 m2 de bâtiments que compte l’ancien hôpital. Depuis septembre dernier, les occupants de ce « squat légal » y côtoient de nouveaux arrivants au profil socio-économique quelque peu différent. Ils ont d’abord vu s’installer une cinquantaine de structures entrepreneuriales, associatives, artisanales ou artistiques rassemblées à Saint-Vincent-de-Paul par Aurore avec le concours de Plateau-urbain, une structure de 10 personnes dont la mission affichée est de « résorber la vacance » et de « servir la création ». « Le lieu accueille des activités très variées, explique Pascale Dubois, chef de projet à Saint-Vincent-de-Paul pour l’association Aurore. On compte une chocolatière, des entreprises d’insertion (culture du cœur, carton plein...), une ressourcerie, un espace de co-working, des collectifs d’artistes, des thérapeutes, etc. L’idée est de partager les charges du site entre les différents occupants, et que chacun apporte quelque chose au projet d’ensemble. »

« Le lieu accueille des activités très variées. On compte une chocolatière, des entreprises d’insertion (culture du cœur, carton plein...), une ressourcerie, un espace de co-working, des collectifs d’artistes, des thérapeutes, etc. L’idée est de partager les charges du site entre les différents occupants, et que chacun apporte quelque chose au projet d’ensemble. » Pascale Dubois, chef de projet à Saint-Vincent-de-Paul pour l’association Aurore

Grâce à l’association Yes We camp, les occupants de Saint-Vincent-de-Paul peuvent aussi prendre un café ou un repas chaud dans l’ancienne lingerie reconvertie depuis le 23 octobre en bar-restaurant. Au menu, brunch et produits frais, sinon bio, aux tarifs somme toute abordables, le tout servi dans une déco à l’esprit minimaliste et récup, et agrémenté de concerts, DJ sets, conférences et débats en lien avec l’économie sociale et solidaire (pour le mois de l’ESS, en novembre) ou l’écologie (à l’occasion de la COP21).

La mixité qui règne à Saint-Vincent-de-Paul explique sans doute le nom élégamment peint en grand à l’entrée de l’ancien hôpital : les Grands voisins. Un nom aux allures programmatiques, et qui répond à la mission confiée par la mairie de Paris à Yes We camp : ouvrir le site aux riverains au gré d’événements festifs et artistiques, et si possible œuvrer à leur rencontre avec les personnes hébergées sur place. Cet objectif a donné lieu pour l’instant à l’élaboration d’une signalétique et à la réhabilitation dans l’ancienne lingerie. Quant à la programmation, elle est en cours d’élaboration, en lien étroit avec les structures professionnelles présentes sur le site. « L’objectif est de faire en sorte que le temps de latence du projet soit utile au quartier, résume Aurore Rapin, architecte et salariée de Yes we camp. Plutôt que de payer 800 000 euros de charges en gardiennage, autant financer des actions qui profitent à tous et servent de soupape dans Paris. »

"Plutôt que de payer 800 000 euros de charges en gardiennage, autant financer des actions qui profitent à tous et servent de soupape dans Paris." Aurore Rapin, architecte et salariée de Yes we camp

C’est aussi selon elle une manière de « préfigurer » le futur écoquartier, justement annoncé comme lieu de partage fondé sur la mixité sociale et fonctionnelle, en « travaillant sur des espaces-temps qui génèrent des moments partagés ». Prochain de ces « espaces-temps » : l’auberge de la COP, soit un campement de 150 places destiné à accueillir l’association 350.org du 5 au 13 décembre, avec en prime événements et animations divers.Initiée en 2013 à Marseille – alors capitale européenne de la culture – où l’association installait un camping festif et créatif à destination des touristes, la démarche de Yes We Camp s’inscrit dans un élan plus vaste de refonte de la fabrique urbaine dans un contexte de crise économique et d’injonction à la participation. Mené tambour battant par une poignée d’artistes et de jeunes collectifs (d’architectes, de paysagistes, etc.), ce mouvement européen sinon occidental plaide pour un urbanisme des usages, élaboré à hauteur d’homme, et séduit de plus en plus des municipalités qui y voient un adjuvant flexible et bon marché en matière de concertation, de préfiguration des projets urbains, ou tout simplement de sécurité. En France, il agrège des collectifs et artistes comme Bellastock, Stefan Shankland, ETC, Point de Rassemblement – et Yes we camp, donc. « On se connaît tous, mais nous avons chacun notre spécificité, explique Aurore Rapin. La nôtre, c’est le vivre ensemble. On arrive à toucher des publics très variés. »

Pour parvenir à ses fins, l’association peut miser sur la polyvalence et la réactivité de ses salariés et bénévoles. « Je peux très bien commencer la journée par du ménage, puis faire de la comptabilité ou du management, rapporte Aurore Rapin. Travailler ici est un apprentissage au quotidien. » Sans une telle souplesse, la lingerie n’aurait du reste sans doute pas pu voir le jour. En effet, les membres de Yes we camp ont appris au dernier moment qu’ils devraient compter sans la subvention de 150 000 euros initialement promise par la Mairie de Paris, et retirée in extremis pour parer au soupçon de détournement de marché public porté par l’opposition (Jean-Michel Guénod, architecte et président de Yes We Camp, est un compagnon de route du PS). « La rénovation de la laverie est finalement financée par la vente de bière, explique Aurore Rapin, et ce sont les bénévoles et salariés de l’association qui gèrent le service. Certains des habitants hébergés par Aurore ont aussi mis la main à la patte. »

"L’idée à terme est de multiplier ces liens et de mêler les habitants aux personnes du quartier et aux professionnels présents sur le site." Pascale Dubois

Malgré ces aléas, le premier bilan de l’occupation du site est plutôt positif : « on a déjà des habitués », s’enthousiasme Aurore Rapin. Même son de cloche au sein de l’association Aurore : « Pour le moment, sur le lieu, tout le monde se dit bonjour, comme dans un village, raconte Pascale Dubois. C’est un premier lien au quotidien. On a aussi fait quelques soirées, barbecues, repas partagés dans la lingerie, notamment après les attentats, où nous avons mangé tous ensemble. L’idée à terme est de multiplier ces liens et de mêler les habitants aux personnes du quartier et aux professionnels présents sur le site. Pour cela, on lance par exemple une conciergerie solidaire, et l’on crée pour les personnes en parcours d'insertion des emplois rémunérés à l’heure pour des extras divers et l’entretien des espaces verts, des bureaux, etc. On compte aussi sur la programmation artistique de Yes we camp pour nous fournir des occasions de rencontre. »Ce début de vie partagée à Saint-Vincent de Paul prouve l’efficacité du mode opératoire de Yes we camp, et des bienfaits de sa réactivité bidouilleuse et de ses capacités d’adaptation. « Nous n’avons pas peur de gérer le réel », confirme Aurore. Cette confrontation sereine avec les contraintes quotidiennes est sans doute l’une des forces de ce genre de collectifs, et l’une des raisons de leur succès…

Enquête : les climato-sceptiques mènent-ils le jeu ?

Enquête : les climato-sceptiques mènent-ils le jeu ?Le 9 novembre dernier, le Collège de France organisait un colloque intitulé Climat, énergie et société. La communauté scientifique présente, ainsi que le Président de la République François Hollande, invité pour l'occasion, ont martelé un unique discours : le caractère anthropique du réchauffement climatique « ne fait plus débat aujourd’hui », selon les propres termes du chef de l’État. Pourtant les climato-sceptiques sont bel et bien présents dans le jeu médiatique. Ils sont Prix Nobel, auteurs d'articles majeurs, mathématiciens, géologues, physiciens, géochimistes et ont en commun de remettre en cause le consensus scientifique sur l'origine humaine du réchauffement climatique, pourtant validé par près de 90 % des scientifiques. Pour évaluer leur nombre, on peut regarder du côté de l'Oregon Petition : cette déclaration de 31.000 scientifiques – dont plus de 9000 doctorants – rejette la thèse officielle du GIEC et du changement climatique, et s’oppose aux accords de Kyoto. Reste que cette pétition est loin de faire l'unanimité chez les spécialistes, que et la non-traçabilité de ses signataires suscite des doutes. Dans L'avenir du climat : enquête sur les climato-sceptiques, paru en octobre dernier chez Gallimard, Stéphane Foucart, journaliste scientifique au Monde décortique la bataille qui se joue dans la communauté scientifique. « Il est très difficile de dire combien sont les climato-sceptiques, explique-t-il. Qu’ils représentent beaucoup de monde ou pas, leur discours distille un doute qui désamorce la société civile sur un engagement en faveur de la réduction des gaz à effet de serre ».

« Il est très difficile de dire combien sont les climato-sceptiques, explique-t-il. Qu’ils représentent beaucoup de monde ou pas, leur discours distille un doute qui désamorce la société civile sur un engagement en faveur de la réduction des gaz à effet de serre » Stéphane Foucart, journaliste au Monde

Le journaliste s'intéresse particulièrement à deux chercheurs français : Claude Allègre bien sûr, qui conteste dès 2006 l'origine humaine du réchauffement planétaire, mais aussi Vincent Courtillot, son acolyte et successeur à la direction de l'IPGP, L'institut de physique du globe de Paris, membre de l'académie des Sciences et géologue. En mai 2015, celui-ci réaffirmait que le soleil était le seul responsable du changement climatique. En France, on pourrait encore citer le Mr. Météo de France 2 Philippe Verdier, qui vient de publier Climat investigation, les dessous d'un scandale planétaire aux éditions Ring. Pour ce journaliste, « il n’existe aujourd’hui plus de lien entre le climat et le discours alarmiste sur ce sujet. Les Français sont maintenus dans la peur par un matraquage sans précédent. Cette prise d’otages constitue un enjeu diplomatique pour la Conférence de Paris. » L'ouvrage a bénéficié d'une large couverture médiatique, et les arguments avancés pour en démonter les thèses n'ont pas toujours réussi à dissiper le doute chez le grand public...

C'est bien là l'une des principales caractéristiques des climato-sceptiques : ils écrivent des textes dans des revues scientifiques réputées, ils publient des livres sur la question, alors même qu'ils ne sont pas climatologues... et alors même que leurs travaux sont quasi systématiquement réfutés par la communauté scientifique. Stéphane Foucart révèle ainsi la façon dont Allègre et Courtilllot multiplient les erreurs de calcul et d'attribution des données de référence, ne retenant que celles qui sont favorables à leur argumentation. Il démonte ainsi dans son ouvrage les mécanismes de propagation d'un doute préfabriqué qui ne relève pas du doute scientifique. Il pointe notamment du doigt les défaillances des mécanismes de la revue des pairs (dans les disciplines scientifiques, l'évaluation par les pairs désigne l'activité collective des chercheurs qui jugent de façon critique les travaux d'autres chercheurs) qui laissent filtrer des études climatiques des géologues de l'IPGP.

« Les climato-sceptiques tirent bien souvent leur légitimité des travaux généralement mauvais et souvent réfutés, mais ayant eu l'onction de la publication, pour porter un discours public sur le changement climatique » Stéphane Foucart

« Les climato-sceptiques tirent bien souvent leur légitimité des travaux généralement mauvais et souvent réfutés, mais ayant eu l'onction de la publication, pour porter un discours public sur le changement climatique », écrit Stéphane Foucart. Le web, la blogosphère et les autres médias prennent ensuite le relais pour diffuser les thèses climato-sceptiques et créer dans l'opinion la confusion entre science et écologie politique.

La négation scientifique liée à la question du climat s'inscrit dans une longue tradition née aux États-Unis dans les années 1980 et les climato-sceptiques d'aujourd'hui sont aussi bien souvent ceux qui niaient la nocivité du tabac, de l'amiante ou des CFC sur la couche d'ozone... « Aux États-Unis, il y a un arsenal législatif qui permet de la transparence dans les comptes des think thanks », explique Stephane Foucart. Le sociologue américain Robert Brulle (Drexel University à Philadelphie) propose l'estimation suivante : 900 millions de dollars/an auraient été investis au cours des dix dernières années dans une galaxie d'organisations, think tanks et associations professionnelles, qui sont les fers de lance de l’argumentaire climato-sceptique.

900 millions de dollars/an auraient été investis au cours des dix dernières années dans une galaxie d'organisations, think tanks et associations professionnelles, qui sont les fers de lance de l’argumentaire climato-sceptique.

En effet, les industries extractrices se sont souvent appuyées sur les géologues pour connaître les zones à forer. Or, ces mêmes entreprises sont les principales émettrices de gaz à effet de serre : selon une étude publiée dans la revue scientifique Climatic Change, 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre accumulées depuis le début de la révolution industrielle sont causées par 90 firmes (industries pétrolières, acteurs du charbon, du gaz de schiste et sables bitumineux, industrie forestière et de l'huile de palme, banques). Dans Les saboteurs du climat, Nicolas de la Casinière, journaliste à Libération et à Reporterre met en exergue le poids des multinationales et grands groupes industriels dans les émissions de CO2. « Les « expertises » produites servent à gagner du temps, à retarder les réglementations contraignantes, repousser au plus tard possible l’arrêt des activités des industries polluantes », écrit l'auteur. Selon une étude universitaire anglaise citée dans cet ouvrage, 77 % des 500 plus importantes entreprises mondiales utilisent de telles associations professionnelles pour faire pression sur les politiques liées au climat.

En France, la situation semble différente pour des raisons législatives et culturelles. Selon Stéphane Foucart, « il n'y a aucun élément, aucune preuve pour dire que des grosses entreprises ont financé ce type de discours à dessein. Il s’agit davantage d'une proximité historique et culturelle liant les géologues aux industries extractrices. Le climato-scepticisme français relève plus de la sociologie des sciences que de la corruption. A la fin des années 1970 et dans les années 1980, la montée en puissance des sciences de l’atmosphère s’est faite au détriment des géologues liés aux sciences de la terre avec des financements désormais alloués à ce domaine, créant un contentieux et une forme de rivalité entre les chercheurs. Il faut aussi prendre en considération, notamment pour Claude Allègre et Vincent Courtillot, habitués des médias, une sorte de volonté de revenir sur le devant de la scène médiatique ». La couleur politique joue également un rôle central dans l’appréciation de la question climatique. C’est particulièrement vrai aux Etats-Unis : d’après une enquête du Pew Research Center réalisée en 2014, 80 % des sondés se disant démocrates admettaient le rôle de l’activité humaine dans le changement climatique actuel contre 10 % de ceux qui se revendiquaient du parti républicain.

"D’après une enquête du Pew Research Center réalisée en 2014, 80 % des sondés se disant démocrates admettaient le rôle de l’activité humaine dans le changement climatique actuel contre 10 % de ceux qui se revendiquaient du parti républicain."

Les enjeux économiques et sociaux de réduction des émissions sont tels que la récupération politique est inévitable. On comprend aisément qu'un discours qui incite à consommer moins d’énergies non renouvelables et un discours « techno-solutionniste » n'aient évidemment pas la même incidence sur l'économie globale et sur notre modèle de société. Si l'homme n'est pas responsable des émissions, les industries extractrices n'ont alors aucune obligation de réduire leurs activités émettrices de CO2. « Le vrai débat ne porte pas sur la réalité du phénomène ou de ses causes mais bien de savoir de ce qu'on fait de ce constat, estime Stéphane Foucart. C'est une question politique : celle de savoir comment s’adapter au changement climatique sur les plans économique, social et culturel. Car pour influencer le cours des choses, il faudra des innovations certes économiques mais aussi sociales et culturelles. »

Alors que tous les regards se tournent aujourd’hui vers Paris pour savoir si la COP21 parviendra, via un accord contraignant, à limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici 2100 par rapport à l'ère préindustrielle, on peut s’interroger sur la capacité de nuisance des climato-sceptiques. Pour le journaliste du Monde « ils n'influencent pas les négociations. En effet, depuis, la Conférence Cadre des Nations Unis de 1992, il n’y a plus de question sur la pertinence de la réalité du phénomène et de ses conséquences. Aucun élément de discours climato-sceptique ne pèsera ; ce qui se joue se situe sur le plan politique et sur celui de l'opinion publique. » Selon une étude de l’Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les Français sont 72% à penser que le phénomène du réchauffement est dû aux activités humaines. Un chiffre rassurant, et qui révèle que malgré l'influence non négligeable des climato-sceptiques dans l'opinion publique, les Français semblent de plus en plus en alerte sur le sujet.

Selon une étude de l’Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les Français sont 72% à penser que le phénomène du réchauffement est dû aux activités humaines.

Avec la multiplication des articles contredisant les idées reçues sur le dérèglement climatique, la capacité des climato-sceptiques à semer le doute pourra t-elle perdurer ? Pas selon Stéphane Foucart : « les gens ne vont plus acheter ce discours dès lors qu'ils vont constater que les choses changent, prédit-il. Dès que les effets vont commencer à se faire sentir dans les grands centres urbains, les climato-sceptiques vont cesser leur discours sur la non-responsabilité de l'homme – et ces propos commencent déjà à être moribonds. Mais leur discours est à géométrie variable et la prochaine étape sera de trouver des solutions technologiques pour résorber les émissions de CO2, car leur but est de bien de faire en sorte que les industriels continent d'extraire les hydrocarbures et de les vendre ». Préparez vous donc à entendre parler de solutions plus ou moins ubuesques pour contenir le CO2. Nicolas de la Casinière nous cite quelques-unes des trouvailles de la géo-ingénierie : séquestrer le carbone directement à la source, pulvériser des tonnes de poussière de fer dans les océans, asperger la stratosphère de soufre ou envoyer des miroirs en orbite... Autant de propositions émises par de grands groupes industriels.

La COP21 en 4 lieux

La COP21 en 4 lieuxA deux pas de la Gare du Nord, au sein de l’auberge de jeunesse St Christopher’s Inn et du bar Belushi’s, le projet Place to B s'installe tout au long de la COP 21, Né à l’initiative d’Anne-Sophie Novel, docteur en économie, journaliste et blogueuse, The Place to B rassemble dans un même lieu 500 personnes venues du monde entier dans le but de les inviter à élaborer ensemble un récit mobilisateur autour des questions liées au climat. Durant toute la durée de l'événement, une « communauté de narrateurs » (blogueurs, journalistes, artistes, développeurs, citoyens, experts et membres d'ONG) viendront ainsi confronter leurs idées et apporter leur contribution au débat. « Mon expérience à Copenhague en 2009 m'a fortement inspiré cette idée, , explique Anne-Sophie Novel : trouver un endroit central dans Paris qui pourrait accueillir aussi bien le grand public que des journalistes ou des artistes pour tenter d'intéresser les gens à ce sujet. C'est un véritable challenge ».Au programme ? Des ateliers, des émissions et des débats, retransmis pour la plupart en vidéo sur leur site web avec en fil rouge l'envie d'inventer de nouveaux formats et contenus à travers des discussions : « Il faut inventer autre chose pour évoquer l'agriculture, la biodiversité ou la question du climat et des océans », explique Joe Ross en charge de la programmation. Parmi les temps forts à ne pas manquer : The Place to Brief, une émission en direct d’un nouveau genre organisée chaque soir entre 18 heures et 20 heures mais aussi un « fablab » orchestré par des créatifs et de « makers », des sessions concerts, films…L'objectif : Associer « travail collectif et moments de divertissement, sessions de brainstorming et de détente. »En savoir plus : http://www.placetob.org/fr/la-programmation/

Destiné au grand public, Solutions COP21 est une exposition portée par le Comité 21 et le Club France Développement durable qui se tient du 4 au 11 décembre au Grand Palais de Paris. 200 personnes issues des milieux associatifs, scientifiques, universitaires, institutionnels, des TPE/PME, grands groupes et des collectivités territoriales présenteront au grand public leurs solutions climat. 50 000 visiteurs sont attendus pour participer à des conférences, des ateliers, des concerts, des films et des soirées. Au menu : 12 artistes en résidence, 1 200 m2 d’ateliers ludiques et pédagogiques pour les plus jeunes et plus de 350 conférences. Un grand débat « Guerre, Paix, Climat » aura lieu le 5 décembre à 14h en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles Nicolas Hulot, Christiana Figueres, Michel Rocard ou Hubert Védrine.Autres rendez-vous à noter : la Nuit de l’Innovation le 4 décembre à partir de 21h et la journée « Métiers, emplois, formations » le 10 décembre.

Du 7 au 11 décembre, le CENTQUATRE-Paris, lieu de création et de production artistique devient le quartier général de la Coalition climat 21, qui organise sa Zone d’Action Climat (ZAC), se positionnant ainsi comme un des lieux de la mobilisation citoyenne. La Coalition Climat 21 regroupe plus de 130 organisations de la société civile, des syndicats, des associations de solidarité internationale, des organisations confessionnelles, des ONG de défense des droits humains, de l’environnement ou encore des mouvements sociaux.Sur ces cinq jours, 150 activités seront proposées au total. « Lieu de préparation des manifestations de rue, actions symboliques, happenings artistiques », la ZAC sera un espace de discussions où chaque après-midi se conclura par une assemblée générale qui fera le point sur l’état des négociations de la COP21 . Deux débats à ne pas manquer : Le 8 décembre, de 17h à 18h, un débat aura lieu avec Nicolas Hulot et le 10 décembre, de 19h à 20h, un débat est programmé avec Naomi Klein autour du thème « Capitalism vs. The climate ».

ArtCOP21 prend ses quartiers à la Gaîté lyrique pendant toute la COP21. Une quarantaine d’acteurs y sont associés et des rencontres, débats, projections, performances, concerts et ateliers autour des thématiques liées au climat et au réchauffement climatique seront organisés. Agenda référençant plus de 400 événements en lien avec l'art et l'écologie, ArtCOP21 est une initiative de l'association COAL, créée en 2008. Cette structure ambitionne « d'accompagner les changements de société en lien avec la crise écologique avec une approche culturelle pour trouver de nouveaux modèles et de nouveaux imaginaires collectifs », explique Lauranne Germond de chez COAL. Parmi les nombreux projets présentés pendant la COP 21, la Conférence des Parties Créatives se tiendra à la Gaîté Lyrique du 1er au 11 décembre pour donner la parole aux artistes et aux créatifs. « Nous avons décidé de mettre en avant des formats assez libres basés sur des récits et des expériences, précise Lauranne. Tous les après-midis, de 15h-18h, acteurs culturels, artistes, se réuniront pour s’engager ensemble, avec le public, à développer l’imaginaire d’un monde possible, positif et durable ». Aussi, la Gaîté lyrique met sa programmation et ses espaces aux couleurs de la COP21 : une sélection de jeux vidéo sur le climat, un espace ressources dédié, les plateaux du 19h19 revisités et une carte des brunchs inédite seront proposés au public.

Le pavillon circulaire, un démonstrateur du réemploi dans l'architecture

Le pavillon circulaire, un démonstrateur du réemploi dans l'architectureDémontrer la faisabilité du réemploi de déchets dans l'architecture est en substance l'objectif de ce bâtiment expérimental de 70m2 construit à Paris à partir de matériaux récupérés. Près de 180 portes en chêne provenant d’une opération de réhabilitation d’un immeuble de logements HLM du 19ème arrondissement en constituent la façade. Pour l'isolation, les maîtres d’œuvre ont utilisé la laine de roche issue de la dépose d'une toiture de supermarché. De la même façon, les éléments de la structure en bois sont les restes d'une maison de retraite et le caillebotis de la terrasse extérieure provient de l’opération Paris-Plage. Le mobilier est constitué de cinquante chaises en bois collectées dans les déchetteries parisiennes, les suspensions sont des luminaires urbains déclassés.Cette opération à visée pédagogique, réalisée par le Pavillon de l'Arsenal, s'inscrit dans le cadre de la COP 21. Du 15 septembre au 22 octobre, le chantier du Pavillon circulaire était ouvert à tous pour faire découvrir les étapes de ce chantier et « devenir un temps de partage, un lieu de pédagogie ». Dans le même esprit, des débats, ateliers pour enfants, rencontres, spectacles, ateliers cuisine "anti-gaspi" et un café solidaire sont proposés jusqu’à début 2016.Par la suite, le Pavillon circulaire sera démonté puis réinstallé de façon permanente dans le 15e arrondissement de Paris pour devenir le club house d'une association sportive.

Les hackathons, un levier de la fabrique urbaine ?

Les hackathons, un levier de la fabrique urbaine ?Un centre des congrès de la banlieue toulousaine. Une quarantaine des jeunes et de moins jeunes sont assis en cercle avec autant d'ordinateurs portables posés sur des tables. On entend scander des phrases : « ça y est j ai mis les logos ! », « ajoute les liens entre Facebook et Twitter ! »… Sur les murs, des post-it de toutes les couleurs et des inscriptions en pagaille... Ces 24 et 25 juin 2015, la Mêlée, hub de l’économie numérique régionale organisait son salon au sein duquel se tenait un hackathon, « Hack The City-Permis de déconstruire la ville ».

Pour cette édition, six équipes étaient présentes dont une majorité de développeurs devant relever plusieurs défis, tels que « comment faciliter l'accès à un service complet et intelligent de déplacement urbain » » ou « comment accéder à la connaissance dans l'espace public ». « Moi, ce que j'aime c'est coder, explique Laurent, étudiant en informatique. Mais finalement ce qui ressort c’est davantage une expérience humaine, on est parti de rien et on arrive avec une idée, une maquette dynamique et un projet doté d'un business plan. »

Pour Long, 32 ans, marketeur et porteur de projet, « c'est l'occasion de pouvoir s'inspirer des méthodes mises en place, de voir les interactions entre les groupes ». Résultat de ces 36 heures de marathon numérique : des lauréats qui bénéficieront d'un accompagnement pour se constituer en start-up, des contacts avec des partenaires et une visibilité bienvenue pour se lancer, offerte par le réseau de la Mêlée. Les gagnants, Well'home, ont développé une application pour optimiser les démarches administratives lors d'un déménagement. Le second prix a été remis à Happy parking qui permet de trouver des places de parkings en fonction de sa destination et le 3ème prix a été attribué à Voiceup, un projet de démocratie participative au niveau des quartiers.

A la faveur du développement de plus en plus rapide du numérique, d'Internet et des applications, les initiatives semblables à « Hack the city » se multiplient. Parmi les démarches intéressantes, direction l'Est de la France où l'association Grand Est numérique compte à son actif plusieurs hackathons. Le dernier en date s’est tenu en mars 2015. Il ambitionnait de proposer des solutions pour les commerçants du centre-ville de Metz, en partie déserté par les consommateurs. « Nos principaux partenaires sur cette opération ont été la municipalité et la fédération des commerçants, explique Frédéric Schnur, président de l'association. Ils n'ont pas été difficiles à convaincre car il s'agit d'une préoccupation forte pour la ville, qui a notamment animé les débats lors des dernières élections municipales… On a été les premiers surpris du fort engouement lors de notre premier hackathon. » En plus des prix remis, les lauréats ont été invités à présenter leur projet devant la fédération des commerçants de Metz. Pour les collectivités locales, c'est aussi le moyen de mettre en lumière l'attractivité de leurs territoires et des talents qui les peuplent.

"La force des hackathons est de réunir des entrepreneurs, des leaders d'opinion, des financeurs et des gens très motivés libérés d'un certain nombre de contraintes, tout en ayant une forte visibilité et un retour direct sur leurs propositions". Frédéric Schnur, président de l'association des commerçants de la ville de Metz

A l’issue de l’événement, la mairie de Metz a indiqué vouloir s’intéresser à chacun des projets pour évaluer la possibilité de les intégrer dans sa réflexion et son action pour dynamiser le commerce de centre ville par le numérique. « Ces marathons du développement sont des compétitions bon enfant où des passionnés se retrouvent face à une problématique, ajoute Fréderic Schnur. On leur donne les moyens de s'en saisir ; la force des hackathons est de réunir des entrepreneurs, des leaders d'opinion, des financeurs et des gens très motivés libérés d'un certain nombre de contraintes, tout en ayant une forte visibilité et un retour direct sur leurs propositions. Il n'y a pas de nécessité d'ouvrir une boite derrière... »

Aux manettes de « Hack The city », Carole Maurage, directrice du Laboratoire des Usages de Toulouse, distille ses méthodes de travail pour stimuler l'intelligence collective. « La force de cette démarche très bottum-up, explique-t-elle, est de rendre le pouvoir d'agir aux gens ; c'est l'innovation qui vient d'en bas ! On regroupe des représentants de l'écosystème humain (citoyens, acteurs public, entreprises, étudiants, experts) et on réfléchit ensemble à la ville de demain en se posant la question « quelle ville voulons-nous dans l'avenir ? De cette façon, les solutions proposées répondent aux besoins des habitants ! »

« La force de cette démarche très bottum-up, explique-t-elle, est de rendre le pouvoir d'agir aux gens ; c'est l'innovation qui vient d'en bas ! On regroupe des représentants de l'écosystème humain (citoyens, acteurs public, entreprises, étudiants, experts) et on réfléchit ensemble à la ville de demain en se posant la question « quelle ville voulons-nous dans l'avenir ?" Carole Maurage, directrice du Laboratoire des usages de Toulouse

Aujourd'hui, le Laboratoire des Usages est un outil opérationnel pour la Smart City que développe actuellement Toulouse Métropole.Pour La fabrique de la Cité, un Think Thank crée par le groupe Vinci dont la vocation est d’alimenter les réflexions sur l’innovation urbaine, ces événements sont des leviers de co-construction, des lieux qui permettent de casser toutes les barrières. « Ce qui est nouveau c’est que des jeunes, étudiants ou designers peuvent s’exprimer et proposer de nouveaux services urbains », estime Nathalie Martin-Sorvillo, directrice de La Fabrique de la Cité.

Pour certains détracteurs, la question de la pérennité des projets met en lumière leur limite. On leur reproche de n’élaborer le plus souvent que des idées, pas forcement concrétisables… L'enjeu est donc de passer du stade POC « proof of concept » à un projet économique viable. Pour Nathalie Martin-Sorvillo, « il est évident que toutes les idées produites au bout de 48 heures ne restent pas ! Il faut un accompagnement et que les villes soutiennent ces innovations par des structures et des dispositifs ! Et elles le font de plus en plus car elles ont compris que cela permettait de développer des services qui testent en temps réel les besoins du moment ! Le hackathon est un catalyseur d’énergies. »

"Pour nous l'objectif est de suivre et identifier les projets innovants, détecter de nouveaux talents et de collaborer avec des start-ups pour se doter de nouveaux services." Simon Coutel, responsable de l'innovation et des services numériques chez Vinci Autoroutes

Les entreprises aussi ont compris l’intérêt de ces marathons à la sauce numérique. Vinci Autoroutes a organisé deux hacktahons, un en 2014 à Bordeaux, l'autre cette année à Nice. « Il y a une vrai accélération dans l'univers du digital. Il y a des changements de pratiques forts dans le domaine de la mobilité comme le covoiturage et l'auto-partage, souligne Simon Coutel, responsable de l'innovation et des services numériques. Pour nous l'objectif est de suivre et identifier les projets innovants, détecter de nouveaux talents et de collaborer avec des start-ups pour se doter de nouveaux services. » Côté résultats toutefois, le bilan est mitigé. La précédente édition bordelaise sur le thème de l'optimisation des déplacements a récompensé une équipe lauréate toujours en cours de création d'entreprise... « On désigne à l'issue de nos hackathons un parrain pour aider les équipes les plus avancées à développer le projet à travers des conseils marketing, juridiques, commerciaux ou de communication, ajoute Simon Coutel. Reste que ce sont aux équipes d’adopter une volonté entrepreneuriale forte. En 48 heures, on ne crée pas une entreprise, c’est un temps dédié à la créativité. »Véritables tremplins pour lancer et tester une idée ou un projet, pérenne ou non, les hackathons contribuent ainsi à une nouvelle façon plus participative de penser la ville et parfois, de la construire.

Les food bikes, une alternative écolo aux food trucks

Les food bikes, une alternative écolo aux food trucksDepuis octobre 2012, Julie régale les passants toulousains de ses cookies faits maison en arpentant la ville avec son triporteur rose, le « Cookie's bike ». Cette trentenaire, pâtissière de métier, a eu l'idée et l'envie de détourner et de relooker le triporteur avec lequel elle emmenait ses enfants à l'école pour en faire une boutique sur roues. « L’un des principaux avantages du food bike c'est la liberté ! explique-t-elle. Et financièrement c’est très intéressant car il n'y pas de locaux à payer donc moins de charges ! J'ai investi environ 2 000 euros pour ce triporteur et ça a marché tout de suite. Enfin, ça offre une vraie proximité avec les clients ».

"L’un des principaux avantages du food bike c'est la liberté !" Julie, fondatrice du Cookie's bike

Installé à deux pas d'elle, Guillaume 25 ans s'est lancé avec un ami dans un food bike « barista » qui propose cafés et cappuccinos. Leur investissement a été un peu plus conséquent : entre 10 000 et 15 000 euros pour l’équipement. La mairie de Toulouse tolère ces initiatives même si les food bikers confessent : « parfois la police municipale nous embête un peu, puis elle nous laisse tranquilles. En principe, on ne doit pas rester si on ne vend pas, on doit tourner en permanence et ne s’arrêter que quand quelqu'un nous interpelle ! » Comme pour les food trucks, la difficulté est en effet pour beaucoup de ces restos mobiles de trouver un emplacement, certaines municipalités rechignant à délivrer des autorisations de stationnement.

Pourtant, à l’heure où la réduction de la pollution et de la circulation dans les centres-villes est un enjeu urbain de premier plan, le triporteur semble séduire et retrouve sa place dans les rues après une éclipse de plusieurs décennies. Pour ses zélateurs, la dimension mobile du triporteur est fondamentale. « Notre idée était réellement de promouvoir la vente ambulante, estime Guillaume. La dimension itinérante nous plaît beaucoup et c’est tellement plus simple de se déplacer en ville en vélo ! » Un point de vue partagé par les Biscuits Voyageurs, une biscuiterie artisanale ambulante à Bayonne qui se positionne sur les circuits courts, les produits locaux et la mobilité douce. « Le choix du triporteur n’est pas anodin, peut-on lire sur leur page web. En plus d’être non polluant et non nuisible, le but est de redonner vie à l’utilisation du vélo qui était courante il y a de ça quelques décennies pour tous types d’activités. De plus, la conservation du commerce de proximité, proche des gens, est la garantie de la survie des centres-villes. »

Autre caractéristique de ces cycloporteurs : proposer des produits de qualité et faits maison. « On veut aussi faire passer le message que la street food n'était pas forcément de la junk food, ajoute Julie. Pour mes cookies, je veille à la qualité de tous les ingrédients que j'achète, et je prépare tout à la maison ». Même positionnement pour les Parisiens de « A bicyclette » qui délivrent des salades, quiches et soupes aux pieds des immeubles d'entreprises à Boulogne-Billancourt. « On s’est lancés après avoir fait le constat du vrai manque de bons produits pour la pause déjeuner du midi », raconte Pauline.

« On veut aussi faire passer le message que la street food n'était pas forcément de la junk food." Julie

Pour leur projet, ils ont ainsi choisi de s'approvisionner auprès des fournisseurs de palaces étoilés parisiens comme la Maison Colom pour les fruits et légumes de saison. Et la recette semble fonctionner car les deux associés projettent l'achat de nouveaux triporteurs très prochainement.Ces vélos atypiques séduisent au-delà des seuls passionnés de street food et sont également utilisés pour le déplacement de personnes à mobilité réduite, la mobilité touristique ou encore les livraisons de marchandises. Des collectifs commencent à s’organiser au niveau national et européen pour fédérer ces nouveaux entrepreneurs à vélo. Et certains voient déjà les vélos triporteurs à assistance électrique comme le véhicule du futur.

Le téléphérique urbain en plein essor

Le téléphérique urbain en plein essorDepuis quelques années, de nombreux urbanistes et aménageurs vantent ce mode de déplacement peu cher et économe en énergie. Il offre aussi une faible empreinte au sol et permet de contourner de fortes contraintes topographiques comme les fleuves, vallées, dénivelés et axes ferroviaires ou routiers. A Brest par exemple, le téléphérique reliant les deux rives de la Penfeld devrait être en service en 2016. Pensé pour délester les deux ponts routiers saturés aux heures de pointe tout en raccordant le nouveau quartier Les Capucins, il a notamment convaincu par son coût. « Un pont levant permettant aux navires de passer aurait coûté plus de 120 millions d'euros alors qu’avec le téléphérique, le coût prévisionnel du projet se situe autour de 19 millions d’euros, précise Victor Antonio, responsable de la mission tranway et téléphérique à Brest Métropole. Mais il va surtout permettre un rééquilibrage urbain en requalifiant le quartier de la rive droite en difficulté. Il était indispensable d’améliorer les accès pour accompagner le développement économique du nouveau quartier. Il y a un enjeu de cohésion sociale. »

En Ile de France où la saturation des réseaux routiers et des transports en commun est une problématique quotidienne, le Téléval reliant Villeneuve-Saint-Georges et Créteil devrait être opérationnel en 2018. Un des atouts mis en avant pour convaincre les riverains : ses qualités environnementales. L’émission de CO2 par km et par passager serait en effet 30 fois inférieure à celle d’une voiture…A Toulouse également le projet est bien entamé et le tracé initial devrait même être allongé par la nouvelle municipalité. « Le téléphérique est un projet de transport à part entière innovant. Aussi, il participe fortement au marketing territorial de la ville, en lui donnant une nouvelle image», estime Alain L’Hostis, chercheur à l'Ifsttar, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. A Medellín en Colombie, le « Metrocable », projet précurseur lancé en 2004 a profondément participé au renouvellement de l’espace urbain en devenant un outil de désenclavement pour les quartiers pauvres situés sur les collines. Depuis des infrastructures se sont développées près des stations et le taux de criminalité a fortement chuté dans les quartiers desservis. Et l'image de Medellín a également pu évoluer... Mais Pour Alain L‘Hostis, le téléphérique devrait rester un transport de niche. « Le vrai transport urbain du futur est selon moi le tramway ».