Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

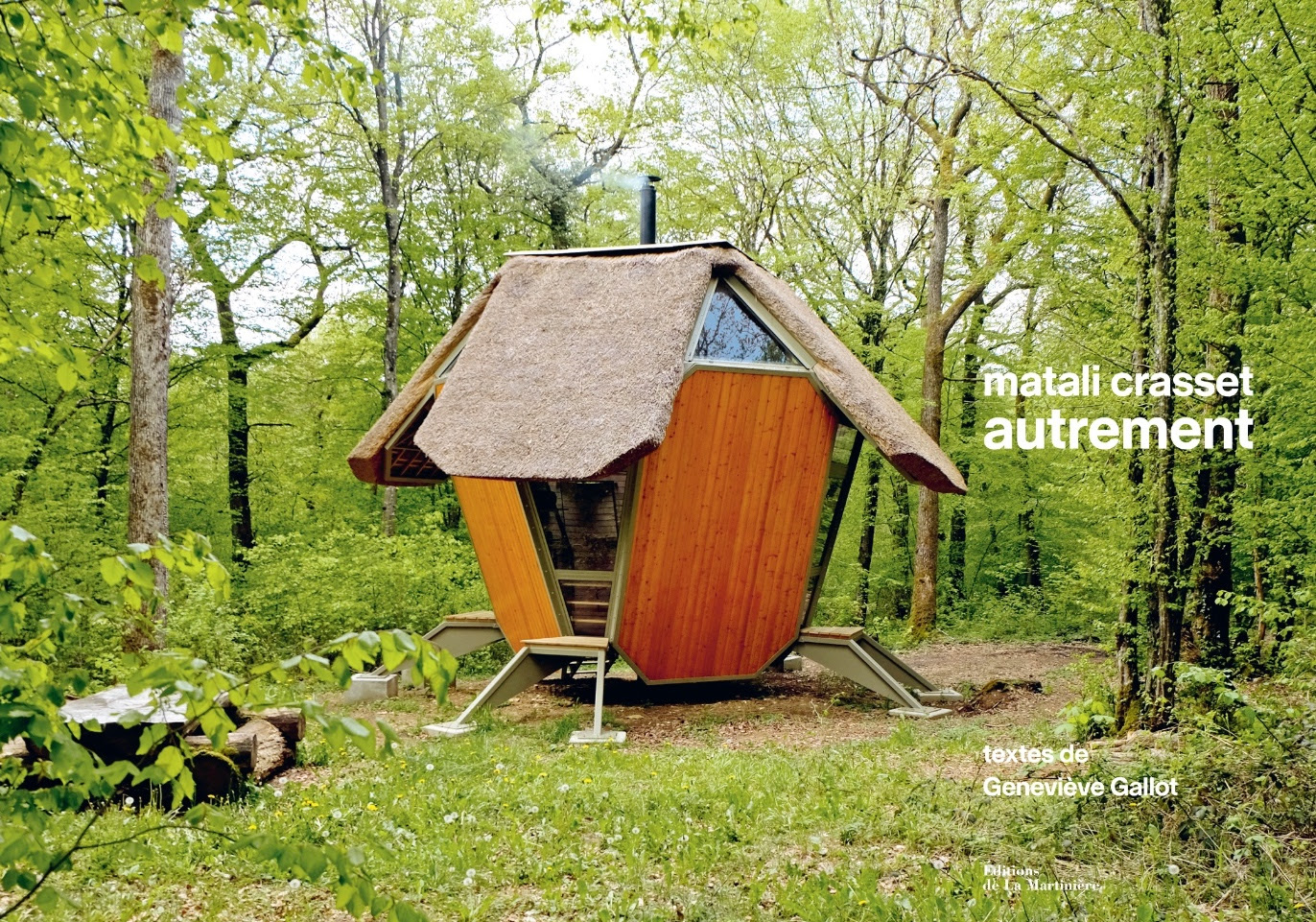

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Thierry Salomon : "Les hommes politiques n’ont pas compris que la transition énergétique était une opportunité"

Thierry Salomon : "Les hommes politiques n’ont pas compris que la transition énergétique était une opportunité"D’une façon générale, les gens se sont déconnectés progressivement des questions énergétiques : on appuie sur un interrupteur et on a de la lumière. Ils ont aussi le sentiment que l’énergie n’est pas une question collective, qu’elle relève d’un système très centralisé. C’est assez culturel et pour tout dire assez français : dans notre pays, on reporte beaucoup de choses sur le gouvernement alors que sur ces questions, il faudrait au contraire que les citoyens et les collectivités reprennent le pouvoir. L’indifférence que vous pointez tient peut-être aussi à l’organisation du débat, pour lequel une machine très lourde s’est mise en place. Enfin, les médias ne s’y sont pas du tout investis, et ce n’est pas faute de les avoir sollicités. Il faut dire que la transition énergétique est une question complexe, qui nécessite de réfléchir et de sortir d’une opposition binaire se résumant, en gros, à être pour ou contre le nucléaire. Il y a pourtant un réel intérêt du public pour ces questions : l’association Négawatt a organisé plus de 250 conférences et nous avons toujours fait salle comble !

Rien moins que la façon dont on va vivre demain ! Nous sommes comme dans une voiture lancée à 130 km/h face à un mur. Dans ces conditions, le débat ne résume pas à se déclarer pour ou contre le gaz de schiste et le nucléaire. Il s’agit de savoir si l’on peut diviser par 4 nos émissions de GES d’ici 2050, c’est-à-dire dans moins de deux générations. Un tel objectif a des conséquences dans tous les domaines. Il implique de repenser l’urbanisme, de restructurer un très grand nombre d’emplois (or le scénario Négawatt apporte des réponses à cette question), de revoir nos modes de déplacement et la façon dont on bâtit et l’on rénove nos bâtiments. Il appelle en somme une transformation radicale mais progressive de la société.

"Les hommes politiques n’ont pas compris que la transition était une formidable opportunité économique, et non une contrainte." Thierry Salomon, président de Negawatt

Si l’on ne s’y engage pas plus fortement, nous devrons faire face à une augmentation très forte de la précarité et de la dette. Il s’agit aussi de réduire notre dépendance énergétique : chaque année, nous donnons 61 milliards d’euros à la Russie et au Qatar ! Les hommes politiques n’ont pas compris que la transition était une formidable opportunité économique, et non une contrainte. Si le gouvernement ne s’y engage pas, il perdra une chance historique. L’Allemagne de son côté l’a bien compris et a annoncé sa sortie du nucléaire en 2023. Savez vous que dimanche dernier, 46% de l’énergie allemande a été produite grâce au photovoltaïque ?

Leur scénario est très simple. Il se résume à cette seule expression : Business as usual ! Même le retour à 50% de la part du nucléaire dans le mix énergétique est combattu. A la place, certains groupes prônent l’avènement des smart grids et des appareils dits « intelligents », qui sont de gros consommateurs d’énergie. Certains plaident aussi pour le gaz de schiste et citent l’exemple du « miracle » américain.

Contrairement à Jeremy Rifkin ou même à Armory Lovins (auteur de Réinventer le feu aux éditions rue de l’échiquier), le scénario négaWatt ne plaide pas seulement pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, mais aussi pour la sobriété. Comment défendre une telle position dans un contexte où il est impensable de contraindre les gens à consommer moins d’énergie ?

Dans l’association négaWatt, nous faisons un parallèle avec le code de la route. Il a été conçu pour qu’en allant d’un point A à un point B, vous ayez une chance d’arriver à B. Pour cela, il importe d’éviter les comportements extravagants. En matière d’énergie, c’est la même chose ! La sobriété énergétique est une question de bon sens, mais elle doit aussi conduire à la mise en place de règles simples et collectives. Prenons l’arrivée massive des écrans publicitaires à très forte consommation d’énergie. Un million de ces écrans, c’est un réacteur nucléaire dont il faudra gérer les déchets pendant 100 000 ans. Qu’est-ce qu’on y gagne en bien-être ? L’idée de Négawatt, c’est d’avoir une vraie réflexion sur nos usages de l’énergie. Sont-ils sources de bienfaits ? Sont-ils superfétatoires ? La sobriété dont nous parlons renvoie à l’intelligence dans l’usage, collective et individuelle, plutôt qu’à la performance des équipements.

"La sobriété dont nous parlons renvoie à l’intelligence dans l’usage, collective et individuelle, plutôt qu’à la performance des équipements." Thierry Salomon

Cela passe par de la pédagogie, des règles, des incitations. Il faudrait en somme que l’énergie fasse l’objet d’un mouvement comparable à celui des déchets il y a quelques années. Il ne faut pas avoir peur de la sobriété. C’est plutôt l’ébriété qui est à craindre. Et puis, le mot « sobriété » exprime bien en lui-même ce qui le distingue du quota, du rationnement et de la privation.

On se retrouve assez avec Pierre Rabhi et le mouvement Colibri. Récemment, il s’est un peu radicalisé, passant d’un discours centré sur l’action individuelle à une réflexion plus sociétale et politique, et c’est tant mieux. En revanche, même si je suis souvent d’accord avec ce que Latouche écrit, je trouve qu’il appuie trop sur le mot décroissance. Or ce terme pose un problème de langage. Il pollue le débat car il reflète très mal l’idée qu’on puisse coupler décroissance de la consommation d’énergie et augmentation du bien-être. Nous sommes tous d’accord pour dire que l’indicateur du PIB est mauvais, mais parler de décroissance généralisée peut être mal compris, et interprété comme une récession volontaire. C’est pourquoi chez négaWatt, nous ne reprenons jamais cette notion de décroissance. Nous ne rejetons pas la technique, nous ne prônons pas le fameux « retour à la bougie » (soit dit en passant, celle ci a une très mauvaise efficacité énergétique, et elle est faite à partir de pétrole !)… Nous proposons simplement, à travers les renouvelables, de revenir à une économie de flux, en opposition à l’économie extractiviste du charbon et du gaz.

Pour avoir vécu les 7 mois de ce débat, je pense que la réponse est la suivante : Delphine Batho venait plutôt de la sécurité, elle est jeune, c’est une femme, elle était assez inexpérimentée sur le sujet, elle n’était porteuse d’aucune vision. De plus, son ministère avait été dépouillé : alors que Borloo était numéro 2 du gouvernement et a joué à plein son rôle de skipper sur le grand navire du Grenelle, son ministère à elle n’avait plus l’urbanisme, ni le logement, ni le transport. Le débat sur la transition énergétique a donc commencé avec une ministre nommée à la suite d’un débarquement, dont le ministère était très appauvri, qui avait des difficultés à se faire respecter en tant que telle, et devait mettre en branle une très grosse mécanique. De plus, Hollande et Ayrault ne se sont à aucun moment invités dans le débat, ils ont laissé faire, avec pour seul objectif qu’on en sorte avec des recommandations. Bref, le portage politique a été très faible. A force de travail et de réunions, Delphine Batho a tout de même fini par comprendre l’importance de l’affaire. Elle a pris conscience qu’on ne s’en sortirait pas si l’on n’avait pas une volonté très ferme de réduction par deux de la consommation d’énergie. On l’a sentie de plus en plus affirmée sur cette question-là dans ses derniers discours. C’en était trop pour les producteurs d’énergie, qu’il s’agisse des pétroliers ou des électriciens. Celle qu’on croyait faiblarde à commencer à remuer. La question des budgets a été la goutte d’eau qui a fait chavirer le navire.

Je pense que toute une frange du Parti socialiste n’a pas compris qu’il fallait changer de logiciel. Nous avons affaire à un microcosme qui s’en tient à une vision purement tacticienne et politicienne des choses – en gros à une vision qui ne va pas au-delà des prochaines municipales. Le PS propose de chercher un consensus sans force et de maintenir la situation jusqu’à ce que ça s’écroule. Il lui manque une vision politique forte. Du reste, les îlots de résistance ne se trouvent pas seulement dans la classe politique : les pétroliers, une grande partie du MEDEF et les électriciens ne sont pas près de bouger. Il y a pourtant des tas d’entreprises qui ont immensément à gagner à la transition, dans le bâtiment notamment où la rénovation pourrait être un fabuleux gisement d’emplois locaux… Mais la transition fait peur à nos hauts-fonctionnaires, et aussi à nos syndicats, pour qui elle équivaut à la remise en cause de positions acquises. Par exemple, quelqu’un qui travaille à EDF paye 10% de son courant, et le comité d’entreprise d’EDF est financé par 1% du Chiffre d’affaires de l’entreprise. Dans ces conditions il faut vendre le plus d’énergie possible. Alors forcément, quand nous affirmons qu’il faut réduire nos consommations, ce discours leur paraît radical. Quand vous faites la somme des résistances, que vous comptabilisez leurs forces et calculez leurs moyens, vous comprenez que c’est David contre Goliath. Mais dans l’histoire, c’est David qui gagne !

Pour répondre à votre question je voudrais vous rapporter une petite anecdote, que j’ai vue de mes yeux. En septembre 2012, lors de la conférence environnementale à laquelle participaient les PDG de l’énergie, le MEDEF et les ONG, Montebourg a voulu montrer qu’il s’ennuyait ferme, et a commencé à lire un magazine dont il a montré sciemment la couverture à l’assemblée. Il s’agissait de l’Usine nouvelle, qui titrait « Le trésor du gaz de schiste ». L’anecdote montre bien que le débat n’a été guidé par aucune vision, ni aucun attelage. Pourtant, il aurait été fort que Delphine Batho, Cécile Duflot et Arnaud Montebourg se montrent unis à la tribune dans un même discours.

Les positions de négaWatt trouvent des alliés assez inattendus, notamment dans les collectivités locales, les ONG, mais aussi dans de grandes institutions comme l’ADEME ou GRDF, dont les scénarios sont assez proches du nôtre. Ça crée un rapport de forces qui a permis à nos idées de sortir du débat très renforcées…

Elles ont tout intérêt à reprendre la main sur la question énergétique. L’énergie, c’est trois choses : la production, la distribution et la consommation. Les collectivités sont gagnantes à tous les niveaux. D’abord, les renouvelables sont une production locale et les collectivités y ont intérêt au titre d’une meilleure utilisation de ces ressources. Quant à la distribution, elles en ont laissé la gouvernance à EDF-GDF, à travers des concessions. Pourtant, on voit bien avec l’exemple de l’eau ce qu’elles pourraient gagner à reprendre la main, notamment en termes de prix. Sur le volet de la consommation, les collectivités y ont intérêt pour deux raisons : pour lutter contre la précarité énergétique et accroître le pouvoir d’achat, mais aussi pour créer sur place un grand nombre d’activités, notamment dans le domaine de la rénovation.

"Les collectivités ont tout intérêt à reprendre la main sur la question énergétique." Thierry Salomon

Un vaste programme destiné à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, c’est 30 ans de travail pour des entreprises locales. Les collectivités seraient les grandes gagnantes de cette revitalisation de l’économie, et un certain nombre d’entre elles l’ont bien compris – notamment la région Rhône-Alpes ou le Nord. Dans ces régions là, la transition énergétique apparaît comme une vraie opportunité, une manière de tendre vers une société meilleure. Les sondages montrent que 85% des français sont d’accord avec ce que je viens de raconter : il existe une quasi unanimité en faveur des renouvelables et les résistances, notamment vis-à-vis de l’éolien, sont en train de tomber. Nos compatriotes voient bien que la crise pétrolière peut surgir à tout moment, ou que le nucléaire n’est pas sûr.

Pour le comprendre, il faut regarder dans les analyses de la CRE (Commission de régulation de l’énergie). Elle a montré un décalage très fort entre le coût de revient de la production d’électricité en France et les prix. En France en effet, les tarifs sont régulés par le gouvernement. Evidemment, le 1er ministre n’a aucune envie que le prix de l’électricité monte. Malgré l’augmentation des coûts, on a fait en sorte que le prix stagne, et l’écart est devenu tellement considérable que ça peut être dangereux pour EDF. La CRE a donc demandé un rattrapage. Il faut aussi savoir que se profilent devant nous une série de coûts : au niveau de la production, se pose l’énorme problème du remplacement des centrales nucléaires, de leur arrêt ou de leur grand carénage. La prolongation de la durée d’exploitation des centrales coûterait 1,2 milliards par réacteur. Pour l’ensemble des réacteurs, il faut alors envisager une dépense de l’ordre de 50 à 80 milliards d’euros. Ne serait-il pas judicieux d’investir une telle somme dans la transition énergétique ?

"Qui va régler la facture ? Les futurs consommateurs, qui vont devoir payer notre héritage..." Thierry Salomon

Autre grande inconnue : la centrale EPR de Flamanville. Les coûts initialement annoncés étaient de 3,2 milliards, et on en est déjà à 8,5. Quant au traitement des déchets radioactifs, on parle de 35 milliards d’euros. Bref, on est face à une industrie qui double ses devis, et on ignore tout des coûts de démantèlement. Qui va régler la facture ? Les futurs consommateurs, qui vont devoir payer notre héritage...

La loi ne sera pas pour l’automne, mais plutôt pour février ou mars, pas avant. Et encore ! Nous sommes quelques-uns à penser qu’il faudra attendre encore car il y a les municipales au printemps. Pour tout dire je suis un peu pessimiste. Il aurait été intéressant que le débat puisse s’emparer du projet de loi, voire le rédiger, ce qui n’est pas le cas. Nous avons abouti à une recommandation, et ce seul mot était déjà tellement révolutionnaire que le MEDEF a souhaité le faire remplacer par le terme d’ « enjeu ». Mais un enjeu, n’est-ce pas ce qu’on pose au début d’un débat ? En somme, on a passé 7 mois sur un texte qui ne vaut pas grand-chose. Reste maintenant à guetter comment les députés vont s’emparer du projet de loi... Est-ce que celui-ci sera porté par la commission des affaires économiques, auquel cas cela signifiera que l’économie prime sur le reste ? Est-ce que ce sera la commission Développement durable, plus favorable à la transition énergétique ? Il va falloir être vigilants…

Association Négawatt, Manifeste Négawatt : réussir la transition énergétique, éditions Actes Sud, 2012, 20,30 euros

Amory B. Lovins, Réinventer le feu : des solutions économiques novatrices pour une nouvelle ère énergétique, éditions rue de l'échiquier, 2013, 29 euros

Christine Aubry : "L'agriculture urbaine met en question notre modèle de production"

Christine Aubry : "L'agriculture urbaine met en question notre modèle de production"Le terme agriculture urbaine est nouveau, mais l’agriculture dans la ville a toujours existé. La dernière vache a quitté Paris en 1971 ! En France, la séparation entre ville et agriculture s’est faite au début du 20e siècle, et surtout au cours des 30 glorieuses, du fait de l’étalement urbain et de l’industrialisation des filières agricoles.Le terme agriculture urbaine est arrivé relativement tard dans notre pays – depuis une quinzaine d’années tout au plus. La question s’est d’abord posée dans les pays du Sud, notamment lors de l’arrivée massive de paysans dans les villes à cause des guerres (dans l’Afrique des Grands Lacs en particulier).

"Le terme agriculture urbaine est nouveau, mais l’agriculture dans la ville a toujours existé." Christine Aubry, ingénieur de recherche à l'INRA

L’agriculture urbaine y est alors un vrai moyen de subsistance. Elle se définit d’abord par son lien fonctionnel avec la ville plus que par sa localisation qui peut être intra ou périurbaine. Elle partage avec l’espace urbain le foncier et la main d’œuvre ainsi que d’autres ressources (l’eau par exemple), et cherche à concilier aire de production et de consommation. Dans les pays du Nord en particulier, alors qu’on imagine l’agriculture urbaine comme construite en opposition à l’espace urbain, elle en est souvent complémentaire, ne serait-ce que parce que dans bien des cas, c’est le salaire d’un conjoint travaillant en ville qui permet à un agriculteur de maintenir son exploitation.

Je ne suis pas sociologue ni historienne, mais ce qu’on peut constater cependant, c’est qu’il existe des parallèles avec d’autres phénomènes aussi en plein essor. J’en vois au moins deux : d’une part, l’intérêt croissant des politiques et des citoyens pour le développement durable, et notamment pour le développement durable urbain ; d’autre part, les crises alimentaires en Occident, qui ont mis les consommateurs en alerte. A partir de la fin des 1990, une inquiétude croissante quant aux conséquences sanitaires de notre modèle agricole a amené une partie de la population à vouloir diversifier les liens avec les agriculteurs, voire à auto-produire. On explique ainsi notamment l’essor des circuits courts, et aussi le fait qu’aujourd’hui, la plupart des collectivités sont confrontées à des demandes quotidiennes d’espaces à cultiver par les habitants…

La multifonctionnalité n’est pas propre à l’agriculture urbaine. La plupart les exploitations agricoles remplissent de fait plusieurs fonctions . Par exemple, un mouton produit de la viande, mis aussi de la laine ou du cuir. En ville toutefois ou à ses alentours, cette multifonctionnalité est extrêmement poussée et très fréquente : une même exploitation pourra concilier production alimentaire, activités pédagogiques ou sociales, aménagements paysagers, etc. D’ailleurs, une exploitation urbaine ne fonctionnera que si elle apporte plusieurs types de services.

"Une exploitation urbaine ne fonctionnera que si elle apporte plusieurs types de services." Christine Aubry

Pour une raison très simple : les fermes situées à proximité des villes souffrent souvent de leur proximité avec l’espace urbain à travers la pression sur le foncier, les difficultés de circulation, les conflits avec le voisinage etc. ; elles ont donc tout intérêt à transformer ces nuisances en avantages, par exemple en organisant la vente directe de produits et de services aux citadins…

C’est déjà largement le cas ! L’apiculture urbaine est en plein boom et va sûrement continuer à se développer. On commence aussi à voir quelques élevages de volailles, avec des formes plus domestiques. Par exemple, Yerres dans l’Essonne a une politique de développement des poulaillers. Commencent aussi à s’y développer des élevages de type multifonctionnel. C’est le cas des moutons de Clinamen à Saint-Denis : les ovins servent de tondeuses à gazon, mais fournissent aussi des services pédagogiques et alimentaires. Pour un certain nombre de collectivités territoriales, réinstaller des élevages dans l’espace urbain et périurbain peut être intéressant. En Ile-de-France toutefois, leur essor est limité à cause du démantèlement des abattoirs de proximité et de la rareté des services vétérinaires. Pour que l’élevage urbain se développe, il faut parfois retisser toute une structure de transformation.

L’agriculture urbaine prend les formes les plus diverses, que ce soit par sa localisation, par la fonction principale des exploitations ou par leurs filières (auto-consommation ou vente, et dans quels circuits ?). Le caractère multifonctionnel de l’agriculture urbaine rend très difficile l’établissement de typologies immuables. Par exemple, les formes non professionnelles d’agriculture ne sont pas pour autant dénuées d’intérêt économique : dans un jardin familial de 150 m2, on a une production alimentaire relativement importante, qui vient se cumuler aux bénéfices sociaux, voire thérapeutiques du projet. De même, les initiatives émergentes, notamment dans l’intra-urbain, sont très souvent des projets de nature hybride : à un but strictement commercial, s’ajoute souvent une visée pédagogique et éventuellement sociale. Les business model de ces initiatives sont eux-mêmes conçus en fonction de plusieurs types de services et de rémunérations afférentes. On est dans une hybridation très forte. C’est la même chose outre-Atlantique, où l’on voit se nouer des liens très forts entre par exemple les toits productifs et l’agriculture péri-urbaine.

"Les innovations en matière d'agriculture urbaine viennent rarement, hélas, du monde agricole." Christine Aubry

Ce qui caractérise les projets d’agriculture urbaine, c’est qu’il s’agit de formes innovantes, et que tout est en construction. Ces innovations viennent rarement, hélas, du monde agricole. En effet, les systèmes techniques mis en œuvre par l’agriculture urbaine diffèrent très largement des modes de production « traditionnels », et les agriculteurs ne sont pas soutenus aujourd’hui dans ce genre d’innovation par leurs organisations professionnelles qui ne semblent pas avoir encore pris la mesure des développements possibles de l’agriculture urbaine. Mais c’est peut être une simple question de temps.

Il est évident que les formes urbaines sont déterminées par l’accès au foncier. Les fermes urbaines qui s’installent en pleine ville dans des zones en déshérence (les friches industrielles par exemple, fréquentes aux USA mais aussi dans certains villes européennes) ont plutôt tendance à développer la production hors-sol, alors que le péri-urbain est plus propice aux cultures en plein champ. Toutefois cette distinction n’est pas figée, et on voit aussi des projets hors-sol dans le périurbain, et de l’agriculture en plein champ au cœur des villes… Cela dépend beaucoup des structures urbaines elles mêmes.

Il est très difficile pour l’heure de répondre à cette question. On commence à avoir quelques données en la matière, mais elles sont à manier avec beaucoup de précautions. Paris a fait une estimation de ses toits productifs. Il existe dans la capitale environ 300 hectares de toits plats, dont 80 seraient cultivables, sans préjuger du coût de mise en culture. Ce qu’on a pu montrer à l’INRA, c’est qu’on peut produire entre 5 et 8 kilos de légumes par m2 sur un toit productif en plein air ou dans des jardins associatifs urbains. Il est clair qu’on est très loin de l’autosuffisance maraîchère en ville ! Mais le potentiel de production urbaine n’est pas pour autant négligeable, surtout en ce qui concerne les populations les plus vulnérables. De plus, ces formes d’agriculture peuvent remplir des services alimentaires particuliers : restauration collective, réinsertion, accès aux produits frais de populations vivant dans des « déserts alimentaires », ce qui est plus souvent le cas outre atlantique que chez nous, là encore pour des questions de structure des villes. Mais si l’on avait l’objectif politique d’assurer le plus possible l’approvisionnement des villes par les différentes formes d’agriculture urbaine, on pourrait le faire…

C’est très difficile à dire. Dans les pays du Sud, notamment africains, l’agriculture urbaine assure entre 60 et 100 % de l’approvisionnement en produits frais. En Occident, on est beaucoup moins bons, et surtout on sait beaucoup moins ! Par exemple, en Ile-de-France, la quantité de salades produites peut théoriquement couvrir 80% des besoins de la région, mais on n’a aucune idée des liens réels qui unissent production et consommation. Idem pour les céréales cultivées dans l’espace périurbain, dont la moitié est exportée. Quand vous achetez une baguette, vous ne savez pas d’où provient la farine, alors qu’on aurait la possibilité d’approvisionner largement l’Ile-de-France grâce au blé produit sur place ! En somme, l’agriculture urbaine met en question notre modèle de production. A la fois dans les liens aux consommateurs, et dans ses systèmes techniques. Il y a pour partie une question d’échelle : les questions sont portées par les communautés d’agglomération, mais c’est très difficile pour elles d’intervenir sur les filières. Quant à la PAC, elle ne traite pas d’agriculture urbaine.

En France, on est à la fin d’une dynamique de grignotage périurbain, du moins je l’espère. L’étalement a été très fort dans les années 1990 et 2000, en partie parce qu’on sacralise les forêts et les bois et que pour que les villes s’étendent, surtout avec le modèle du pavillon de banlieue, ils fallait piocher dans les terres agricoles. Pendant cette décennie, en Ile-de-France, moins d’1% des terres forestières ont été grignotées, contre 12% des terres agricoles. A l’échelle locale (de la grande commune, voire de la Région) on est souvent dans des politiques qui visent à préserver ce qui peut l’être, avec des moyens parfois très importants. L’agence des espaces verts en Ile-de-France est aujourd’hui un plus gros propriétaire terrien que la SAFER, car elle y a mis les moyens. Son exemple souligne que freiner le mitage des terres agricoles ne passe pas aujourd’hui par des politiques nationales. En France, l’Etat n’a pas légiféré sur le sujet. Pour plusieurs raisons, notamment politiques : les syndicats majoritaires ne promeuvent pas franchement la diversité agricole et comme on l’a dit, ne s’intéressent pas prioritairement à l’agriculture proche des villes. Il y a aussi le fait qu’on est confronté en France à un grand déficit de logements, d’où la tentation de régler le problème en libérant des terres agricoles. C’est la raison pour laquelle les politiques agricoles en périurbain sont aujourd’hui portées au premier chef par les communautés d’agglomération. D’autant plus que les PLU et les SCOT les incitent à réfléchir à l’échelle de l’ensemble du territoire, ce qui n’était pas le cas il y a 15 ans.

La rentabilité des exploitations agricoles urbaines est soumise à au moins trois conditions. Elle doit d’abord bénéficier d’aides pour l’accès au foncier, celles-ci pouvant venir d’associations de citoyens, comme Terre de liens, ou de baux environnementaux passés par les communes avec les agriculteurs à certaines conditions, (par exemple le fait de produire des produits bios dans des circuits de type AMAP). Ensuite, les projets d’agriculture urbaine ont intérêt à produire des denrées à forte valeur ajoutée. Elles vont plus facilement valoriser de la production maraîchère ou laitière. Enfin, le choix des circuits de commercialisation est très important. Les exploitations urbaines privilégient souvent la vente directe…

En France, l’agriculture urbaine se développe dans de nombreuses directions. On voit notamment émerger des formes d’agriculture hors-sol ultra productives. Certains projets sont en train d’aboutir, dont celui d’une tour maraîchère de 3 ou 4 étages à Romainville. Il s’agit d’un projet porté par la mairie, et qui va s’installer dans un quartier en pleine rénovation urbaine. L’objectif est de produire des légumes locaux, peut-être des poissons grâce à l’aquaponie, et à des prix défiant toute concurrence. L’enjeu est de mettre en œuvre un système très productif. D’autres systèmes high tech existent ou sont en projet, et en même temps, les citadins sont réticents vis-à-vis de l’hydroponie, alors que c’est un modèle peu gourmand en eau, en terre et en produits phytosanitaires. L’image qu’on se fait de l’agriculture en France semble peu compatible avec ce type de systèmes. Par exemple, aujourd’hui il y a incompatibilité entre le hors-sol et l’agriculture biologique, et il n’existe pas de certification possible dès lors qu’il n’y a pas de lien au sol. Par ailleurs, des systèmes moins « high tech » mais plus fondés sur des interactions agro-écologiques se développent actuellement en intra-urbain, par exemple des toits productifs en plein air où l’on fait du maraîchage dans des bacs sur des composts locaux, somme nous l’expérimentons actuellement sur le toit d’AgroParisTech…

"Faire de « l’écologie d’échelle » est possible si l’on mutualise l’offre des producteurs, contrairement à ce qui se fait aujourd’hui. De la même manière, il faudrait optimiser les déplacements des consommateurs pour limiter les coûts." Christine Aubry

La question a émergé notamment suite aux épandages de boues urbaines sur les terres agricoles périurbaines. Aucune réglementation n’encadrait ces pratiques au début du 20ème siècle et jusque fort tard, d’où de fortes pollutions en métaux lourds. En zone intra-urbaine, les sols peuvent être pollués par des activités antérieures, notamment liées à l’industrie chimique ou métallurgique. A Lille par exemple, les sols libérés par la désindustrialisation sont, le plus souvent, suffisamment pollués pour que se pose la question de leur dangerosité. Face à cela, trois types de solutions : d’abord, la plupart des collectivités territoriales interdisent dans ces cas l’implantation de jardins associatifs sur place. Lorsque les gens insistent, on excave le sol et on remplace la terre, ce qui pose la question de la traçabilité des terres. Parallèlement, les chercheurs développent aussi des recherches pour qualifier ces pollutions des sols et leur dangerosité en fonction du type de végétaux. Par exemple, on peut parfaitement cultiver du maïs sur des terres polluées car il absorbe très peu les métaux lourds. Troisième solution pour pallier la pollution des sols : la mise en œuvre de dispositifs hors-sol, des bacs par exemple, y compris pour les formes commerciales.

Une étude d’un collègue allemand a comparé les consommations d’énergie fossile entre les filières courtes et longues. Il a analysé 4 ou 5 produits, dont l’agneau et le jus de pomme. L’étude montre que les filières longues organisées depuis longtemps ont optimisé leur logistique. C’est le cas de l’agneau de Nouvelle Zélande acheminé en container par bateau, alors qu’un éleveur ovin local multipliera les déplacements pour conduire les bêtes à l’abattoir, puis les acheminer en petite quantité jusqu’aux consommateurs. Ce que ce chercheur a voulu mettre en évidence, c’est la nécessité d’organiser les filières courtes sur le plan logistique. Faire venir cinquante voitures pour chercher un petit panier bio n’est pas forcément très pertinent sur le plan énergétique, et il serait judicieux de s’inspirer des filières longues pour optimiser cela. Faire de « l’écologie d’échelle » (« scale ecology » selon l’expression de ce collègue, Elmar Schlich) est possible si l’on mutualise l’offre des producteurs, contrairement à ce qui se fait aujourd’hui. De la même manière, il faudrait optimiser les déplacements des consommateurs pour limiter les coûts.

Bimby, la densité urbaine s’organise dans les tissus existants

Bimby, la densité urbaine s’organise dans les tissus existantsDépendance à la voiture, étalement urbain, éloignement des zones d’emploi, de commerce et de transport : le mode de vie pavillonnaire est très gourmand en émissions de gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle les réflexions sur la ville durable prônent de plus en plus un urbanisme qui privilégie la densification de l’habitat. Cette solution permet de répondre à deux problèmes : l’obligation de réduction de CO2 et le besoin de nouveaux logements dans les premières couronnes des agglomérations. Contrairement aux opérations actuelles qui s’installent dans les anciennes friches industrielles, la démarche Bimby s’intéresse aux espaces périurbains où se concentrent les problèmes.« Le manque de terrain à bâtir est une réalité de beaucoup de villes en France. Vendre une partie de son terrain pour faire construire est une solution à la fois économique et écologique », expliquent Benoit Le Foll et David Miet, les deux architectes urbanistes à l’origine de la démarche Bimby en déplacement au CMAV de Toulouse pour présenter leur projet. Les mots de « lutte contre l’étalement urbain », « crise du foncier » sont rapidement évoqués. L’idée principale est simple : dans un contexte où la pression foncière est particulièrement forte dans les quartiers pavillonnaires, la démarche Bimby s’affiche comme un nouveau levier pour renouveler la ville. En effet, elle offre la possibilité à un habitant de céder une partie de son terrain pour créer de nouveaux logements.

Si l’on considère qu'il y a 19 millions de maisons individuelles en France, il suffit qu’un propriétaire sur 100 accepte de vendre une partie de son terrain pour libérer 190.000 terrains à bâtir. Aujourd’hui, c’est une vingtaine de communes, un peu partout en France (Bretagne, Vendée, Aquitaine, Auvergne…) qui ont engagé une démarche pilote d’expérimentation.« On avait le pressentiment que l’on avait la place suffisante pour construire dans l’enveloppe urbaine et j’étais très agacé par la manière dont les agences immobilières découpaient les terrains selon des intérêts individuels, bien que dans le cadre légal du POS (Plan d’occupation des sols). Aussi, le diagnostic du PLU a confirmé le manque de petits logements, petites maisons et petits immeubles collectifs. Bimby s’est alors présentée comme une méthode appropriée pour nos problématiques », explique Jacques Cabot, le maire de Bouray-sur-Jouine. Cette commune (2000 habitants) située dans l’Essonne, à une quarantaine de kilomètres de Paris, connait une très forte pression immobilière et doit faire face à une importante demande de logements.Principale motivation mise en avant par les habitants : l’intérêt financier. « A 150.000 euros la valeur du terrain, de nombreuses personnes voient soudain l’intérêt d’en céder une partie. De plus cela permet de dégager de la trésorerie pour assurer de nouveaux besoins : une maison de plain-pied pour une personne âgée, un logement pour un enfant, le coût de l’entretien du jardin ou tout simplement pour financer des projets personnels », soulignent les porte-parole de Bimby. « Il est important que la commune propose des formes d’habitat qui permettent à nos jeunes et à nos anciens de rester vivre dans notre commune », estime le maire de Bouray-sur-Jouine.

"A 150.000 euros la valeur du terrain, de nombreuses personnes voient soudain l’intérêt d’en céder une partie. De plus cela permet de dégager de la trésorerie pour assurer de nouveaux besoins : une maison de plain-pied pour une personne âgée, un logement pour un enfant, le coût de l’entretien du jardin ou tout simplement pour financer des projets personnels." Benoit Le Foll et David Miet, architectes et urbanistes à l'origine de la démarche Bimby

Autres avantages pointés du doigt : la maîtrise de l’étalement urbain. Le fait de limiter la construction de logements implantés de plus en plus loin des zones d’emplois et de transport influe sur les émissions de gaz à effet de serre et le « grignotage » des terres agricoles. Alors que l’étalement urbain semble inévitable pour construire de nouvelles maisons individuelles, forme d’habitat la plus prisée par les français, Bimby se positionne comme une alternative concrète. « Créer de nouveaux logements dans les tissus existants permet d’offrir la maison individuelle que les habitants sont venus chercher en arrivant dans les zones pavillonnaires. Et pour une municipalité, Bimby permet également de ne pas avoir à construire de nouvelles voiries et de réseaux. Il y a un intérêt convergent entre l’individuel et le collectif dans un contexte de pression foncière » souligne David Miet, qui a depuis crée une société de conseil en urbanisme auprès des collectivités.

Principale difficulté pour cette démarche : les règles d’urbanisme. « Concrètement un habitant qui souhaite vendre une parcelle de son terrain a 4 chance sur 5 d’en être empêché par la réglementation », précise David Miet. Certaines règles du PLU (Plan Local d’Urbanisme) bloquent en effet la mise en place de ce type de projets immobiliers. Par exemple, Bouray-sur-Jouine va modifier son PLU (Plan Local d’Urbanisme) en juillet prochain afin de permettre la construction de nouveaux logements « façon Bimby » avec des premières applications prévues pour début 2014.

"Concrètement un habitant qui souhaite vendre une parcelle de son terrain a 4 chance sur 5 d’en être empêché par la réglementation". David Miet

Tremblay-sur-Mauldre, commune de 1000 habitants située dans les Yvelines, expérimente également la démarche. Le PLU devrait évoluer pour autoriser la construction de 70 logements en 10 ans. Elle a adopté un PADD (Projet d'aménagement et de développement durable) fin 2012 dont l’axe numéro 1 est de promouvoir la démarche de renouvellement initié par Bimby. Pas de clivage politique semble se dessiner parmi les premières municipalités qui ont décidé de tenter l’expérience. « On relève davantage une distinction entre pouvoir centralisé et pouvoir localisé. Cela se joue sur l’initiative laissée par le maire aux habitants », estime l’urbaniste, ajoutant : « Nous avons deux outils pour faire évoluer la situation. Le premier est le PLU qui peut être modifié de façon à autoriser la construction selon certaines règles dans les tissus existants. Le second est un outil de participation des habitants qui permet au propriétaire d’être reçu une heure gratuitement par un architecte pour conseiller et orienter les habitants ».

L’objectif affiché par Bimby est de faire converger intérêt privé et intérêt collectif pour construire un projet urbain. Un positionnement qui inverse le mode de représentation traditionnel de la fabrique de la ville. « Les élus partent habituellement du global au local, avec Bimby, c’est l’inverse, s’amuse Benoit Le Foll. Cela permet de changer la relation démocratique lors de la concertation. Faire une ville plus démocratique, c’est faire une ville plus durable ». Un des changements opérés par cette démarche repose en effet sur le transfert de compétences qui attribue la maitrise d’ouvrage à l’habitant. « La simplification de la démarche constructive permise par Bimby est également plus économique, cela retire de fait la commercialisation, les normes supplémentaires, le coût du bureau d’études et la marge du promoteur. C’est la logique de filière courte dans le logement », continue David Miet.

"La simplification de la démarche constructive permise par Bimby est également plus économique, cela retire de fait la commercialisation, les normes supplémentaires, le coût du bureau d’études et la marge du promoteur. C’est la logique de filière courte dans le logement." David Miet

Une position qui ne suscite pas que des approbations. Certains professionnels du secteur, architectes et urbanistes en tête, s’inquiètent de la dérive possible de cette appropriation de la ville par les habitants eux-mêmes. Leur crainte : la possibilité laissée à de petits propriétaires de fabriquer le territoire. « Il est clair qu’il faut s’assurer de certaines exigences, de se positionner sur les façades et les ouvertures pour que l’espace public soit respecté. Il faut faire du sur mesure, la modification du PLU doit dépendre de la morphologie des villes et du marché immobilier local pour ne pas donner les clés de la ville à de petits spéculateurs immobiliers », souligne David Miet. Il ajoute « Bimby donne un peu plus de pouvoir à l’habitant en en retirant à l’urbaniste. Cela explique sans doute que la principale résistance provient des professionnels du secteur qui voient d’un mauvais œil la perte d’une partie de leurs prérogatives. » Les deux initiateurs de la réflexion Bimby estiment qu’il faudra bien une dizaine d’années pour que la démarche se soit implantée de façon significative sur le territoire.

A Saint-Denis, des moutons et des hommes

A Saint-Denis, des moutons et des hommesLa cité des Francs-Moisins à Saint-Denis n’est pas tout à fait le genre d’endroit où l’on imagine spontanément que puissent paître des moutons : zone "sensible" et dense, elle est caractéristique de l’urbanisation des trente glorieuses et concentre quelques-uns des maux dont souffrent aujourd’hui les « quartiers ». C’est pourtant là, dans les jardins d’une chaufferie à proximité des grands ensembles, que l’association Clinamen loge entre deux transhumances un sympathique troupeau de ruminants à laine blanche. Ils sont dix-neuf Thônes-et-Marthod, vieille race rustique savoyarde écartée des circuits industriels, et s’appellent Patrick, Speculoos ou encore la Guerrière. Depuis un an, ils sillonnent l’île de France sous la conduite affectueuse d’Olivier, Simone ou Julie, allant tantôt paître sur le campus de Villetaneuse, tantôt ruminer à l’Académie Fratellini ou au parc de la Courneuve.Les animaux sont « HD » – « haute domestication ». Pas farouches, ils viennent solliciter les caresses d’un coup de corne et vous laissent plonger la main dans l’épaisseur grasse de leur toison. Leurs bergers les ont aussi habitués à s’arrêter au passage piéton et à se garder de traverser la route sans s’être assurés de leur sécurité. Car les moutons vont à pattes d’un pâturage à l’autre, levant sur leur passage une volée de questions, dont la première est bête comme chou : mais que font-ils donc là ?

On penche à première vue pour un projet culturel. Au cours des dix dernières années, c’est surtout aux artistes qu’on doit le timide retour de l’animal en ville – les ruches d’Olivier Darné à quelques pas de la bergerie en sont un exemple parmi d’autres. D’ailleurs, la plupart des membres de Clinamen se sont rencontrés à la Ferme du bonheur, laboratoire nanterrien de création pluridisciplinaire où l’on élève moutons, poules et cochons. Olivier, grande bringue d’une vingtaine d’années, y était embauché en tant que jardinier. Il y a sympathisé avec Simone, Julie et les autres, jusqu’à former une petite bande pour moitié issue du monde associatif, pour l’autre de l’Ecole du paysage de Versailles. Après avoir acquis trois moutons et créé une première asso, « Téma la vache », en 2010, ils se sont fixés en février 2012 sur le territoire dionysien. Les moutons s’étaient reproduits, ils étaient huit et n’avaient aucun endroit où brouter. « On a écrit au maire adjoint de Saint-Denis comme on lance une bouteille à la mer, raconte Simone, jeune ostéopathe impliquée dès l’origine dans l’association. Ça lui a beaucoup plu et il nous a mis en relation avec la société de chaleur de la ville, qui avait un terrain où nous accueillir. » Composée de jardiniers, de paysagistes ou encore d’une chef de chantier, Clinamen se défend de toute ambition culturelle : « On ne fait pas de la culture, mais de l’agriculture, insiste Simone. En France, il y a 3% d’agriculteurs. Notre désir, c’est que nous devenions tous à 3% agriculteurs. »

"On ne fait pas de la culture, mais de l’agriculture, insiste Simone. En France, il y a 3% d’agriculteurs. Notre désir, c’est que nous devenions tous à 3% agriculteurs." Simone, membre de l'association Clinamen

Pour ce faire, l’association veut d’abord créer un réseau de bergeries. Au bâtiment construit à Saint-Denis par le collectif architectural Jolly Rodgers sous la houlette de Julie, chef de chantier, s'est ajouté une deuxième bergerie (éphémère) au 6b, puis une troisième sur le campus de Villetaneuse, érigée par Albert Hassan ( association PEPA) et Sébastien Dumas ( association Malicia). Un nouvel édifice est en cours de construction sur un terrain prêté par la ville de Saint-Denis et situé à proximité immédiate du canal et des Francs-Moisins. Cette parcelle de 400 m2 accueillera en outre une serre avec des comestibles et un poulailler. L’association projette enfin de développer une plateforme de récupération des déchets ménagers et planche sur un atlas paysan où seront cartographiés tous les espaces propices à l’agriculture urbaine de Plaine commune. Autant de projets dont la vocation est de « dynamiser les territoires urbains par la promotion de pratiques paysannes ».

Note champêtre incongrue au milieu des immeubles, les ruminants sont aussi de fabuleux liants entre les citadins. Les histoires de moutons sont universelles : tel habitant a un cheptel en Algérie, tel autre fut berger en Albanie ou ailleurs. Alors chacun pousse son anecdote, y va de son petit conseil aux membres de l’association : « En ville, les gens partagent leur savoir plus volontiers qu’à la campagne, constate Simone. On a pu agréger les connaissances de plein de cultures différentes. »

"On a tous des raisons très différentes d’être là, mais ce qui nous rassemble, c’est la volonté de faire ensemble, d’avoir un projet commun." Simone de l'association Clinamen

Quand Clinamen a installé sa bergerie aux Francs-Moisins, les habitants ont été d’emblée aimantés par le charme des animaux : « très vite, on s’est retrouvés avec cinquante gamins sur les bras dès qu’on faisait une sortie, s’amuse Simone. On a commencé à leur faire planter des aromatiques et toutes sortes de plantes. D’une manière générale, on attire les publics non encadrés. » Certains enfants viennent ainsi régulièrement prêter main forte aux membres de l’association, apprennent à s’occuper des bêtes et à veiller sur elles. Cette remarquable faculté des moutons à apaiser les tensions et à délier les langues n’est toutefois pas sans revers, et Clinamen doit rappeler à chaque instant qu’elle n’est ni une ferme pédagogique, ni un groupe de travailleurs sociaux bénévoles. Chapeautée par un comité directeur où les décisions se prennent en commun, l’association se rêve plutôt en laboratoire du collectif : « On a tous des raisons très différentes d’être là, explique Simone, mais ce qui nous rassemble, c’est la volonté de faire ensemble, d’avoir un projet commun. »

C’est sans doute cette ambition partagée qui permet à Clinamen de fonctionner avec des moyens plus que limités – quelques milliers d’euros accordés par la mairie de Saint-Denis ou glanés à l’occasion d’événements divers : lancement de l’agenda 21 à Epinay-sur-Seine, fête des fleurs à Saint-Denis, etc. Elle explique aussi dans une certaine mesure la liberté de ses membres et l’audace nécessaire à leur activité. Elever du bétail en ville est en effet une gageure : « nous avons développé une activité rurale à la ville, explique Julie, dans un total flou juridique. Dans notre cas la pratique précède la législation, d’où l’embarras des services vétérinaires et de certains élus. »

"Nous avons développé une activité rurale à la ville, dans un total flou juridique. Dans notre cas la pratique précède la législation, d’où l’embarras des services vétérinaires et de certains élus." Julie, de l'association Clinamen

En travaillant à démontrer que l’agriculture urbaine n’est pas toujours un oxymore, l’association contribue en effet à remodeler en profondeur les représentations. A commencer par celles que tout citadin se fait de son alimentation carnée. Dans un contexte où l'élevage industriel tient secrètes les conditions d'élevage et d'abattage du bétail, Clinamen revendique un lien affectif très fort avec les animaux - d'où la responsabilité qui incombe à ses membres quand d'aventure ils viennent à abattre une de leurs bêtes. De la même manière, les moutons amènent à reconsidérer du tout au tout le territoire francilien. Mus par un besoin d'espace et de verdure que les citadins ont souvent renoncé à satisfaire, ces herbivores invitent à voir la ville au-delà de sa minéralité, tantôt comme un gisement de ressources et d’opportunités, tantôt comme un parcours d’obstacles à négocier. C’est ce que Simone, Olivier et Julie appellent « le regard mouton ». Avec lui, les pelouses stériles des grands ensembles deviennent des zones de pâturages, et le moindre végétal s’appréhende en fonction d’un unique critère : sa comestibilité. « On nous demande souvent où est notre ferme, résume Simone, mais notre ferme, c’est Saint-Denis ! ».

La concertation encore balbutiante dans les écoquartiers

La concertation encore balbutiante dans les écoquartiersLa politique des écoquartiers a ses crédos. La concertation en est un. « Les écoquartiers innovent dans les méthodes de productions urbaines contemporaines et offrent la possibilité de porter des stratégies exemplaires en matière de concertation. » estime Décider Ensemble. En novembre 2011, cette association dédiée au développement en France de la concertation et de la décision partagée a passé à la moulinette quelques initiatives en France et en Europe dans son rapport « De l'écoquartier à la ville durable, analyse des pratiques de la concertation ». La concertation pour la réalisation de projets y est définie comme « un processus s’appuyant sur un dispositif de dialogue entre le porteur de projet et les parties prenantes et/ou le public, dialogue maintenu dans la continuité et rythmé par des temps forts et aboutissant à une décision motivée en tenant compte des échanges ».

Contrairement à des pays nord-européens comme l’Allemagne ou les Pays-Bas où la dimension militante fut très présente dans la prise de position dans les projets d’aménagement, la France s’est tardivement intéressée à ces pratiques.

Beau programme pour cette notion peu ancrée dans les mentalités des français. En effet, contrairement à des pays nord-européens comme l’Allemagne ou les Pays-Bas où la dimension militante fut très présente dans la prise de position dans les projets d’aménagement, la France s’est tardivement intéressée à ces pratiques. De surcroît, l’impulsion est davantage venue des institutions. En France, les écoquartiers sont avant tout des projets portés par les collectivités locales auxquels vient s’associer par la suite la société civile.

La notion de concertation dans l’urbanisme remonte au début des années 1990 avec notamment la naissance des agendas 21 locaux (et son paragraphe 23.2) lors de la conférence de Rio en 1992 : « l’un des pré-requis fondamentaux pour la réussite du développement durable, affirme le texte, est une large participation publique dans le processus de décision ». Ensuite, la Charte adoptée lors de la conférence européenne d’Aalborg (Danemark) le 27 mai 1994, a formalisé les premiers principes de l’urbanisme durable, dans une optique de transparence et d’association des différents acteurs. La charte de la concertation du MATE (Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement) en 1996, proposée par Corinne Lepage, promeut la participation et le débat public et insiste sur la concertation dès l'amont des projets. En 2002, la loi relative à la démocratie de proximité donne un cadre à la participation des habitants à la vie locale. Le nouveau label « Ecoquartier » lancé fin 2012 met également en avant cette notion dans les « 20 engagements ». Il invite à « formaliser et mettre en œuvre un processus de pilotage et une gouvernance élargie. » La concertation a ainsi progressivement pris de l’ampleur et révélé ses atouts : sensibiliser les habitants et surtout légitimer l’action publique, pour in fine contribuer à l’amélioration de la démocratie locale. La concertation est désormais présentée comme un préambule à la réussite d’un écoquartier. Toutefois, comme l’estime Christophe Catsaros, rédacteur en chef de la revue d’architecture Tracés : « Les écoquartiers donnent la tonalité. Ils préparent le terrain, mais beaucoup reste à faire encore d’un point de vue juridique, comme faire évoluer le statut de locataire du parc social vers quelque chose d’intermédiaire, de plus actif, ou encore favoriser des coopératives d’habitants. C’est des choses qui sont en route mais restent encore à faire. »

De nouveaux outils numériques sont actuellement expérimentés pour doper la participation des habitants. « Les outils et méthodes de concertation utilisés pour la réalisation des écoquartiers sont encore très conventionnels : réunions publiques, ateliers de travail, visites de sites..., précise l’étude de Décider Ensemble. Si des sites Internet sont créés, ils restent souvent informatifs et les premières tentatives de mise en place d’un dialogue construit et réactif grâce à ces outils restent timides en France ». A cet égard, Rennes Métropole fait figure d’exemple avec son projet de quartier « La Courrouze ». Des ballades numériques ont été organisées pour les futurs habitants. Equipés de tablettes et de systèmes de réalité augmentée, ceux-ci ont pu visualiser en 3D le futur éco-quartier, dont la date de livraison est prévue à l'horizon 2020.

"Les outils et méthodes de concertation utilisés pour la réalisation des écoquartiers sont encore très conventionnels : réunions publiques, ateliers de travail, visites de sites..., précise l’étude de Décider Ensemble. Si des sites Internet sont créés, ils restent souvent informatifs et les premières tentatives de mise en place d’un dialogue construit et réactif grâce à ces outils restent timides en France." Extrait du rapport « De l'écoquartier à la ville durable, analyse des pratiques de la concertation »

Pour Marion Lasfargues, chargée de mission chez Décider Ensemble, « aujourd’hui, la stratégie d’open data n’est pas vraiment maitrisée, certains collectifs de citoyens s’inscrivant en opposition contre les acteurs institutionnels mais l’enjeu est réel et à terme, d’ici 5 à 10 ans, l’open data pourra modifier la concertation en la rendant plus attractive et en améliorant la qualité des projets finaux avec une meilleur prise en compte des usages des habitants eux-mêmes ». Un avis partagé par Christophe Catsaros : « L’open data est certainement un raisonnement qui va dans le bon sens. Il rend plus difficiles certains abus, certains détournement qui ont fait la mauvaise réputation du milieu de la construction. Ce qui est essentiel c’est de développer une culture du déchiffrage des données publiques : les données ont beau être accessibles, si personne ne peut les lire, ça ne fait pas avancer les choses. »

Chez Décider ensemble, on rappelle enfin les particularités de l’implication des citoyens dans tous les types de projets (on parle de concernement). « Les personnes qui participent aux réunions sont toujours ceux qui sont contre. Ce sont en général des hommes, d’un certain âge, diplômés et qui ont du temps », souligne Marion Lasfargues, ajoutant « que les dispositifs en ligne pourraient faire évoluer ce constat ». Pour que la participation habitante soit réellement pertinente, il est en effet indispensable que l’habitant se sente concerné par la démarche. Et c’est là tout le paradoxe des projets d’écoquartiers, et plus globalement des projets d’urbanisme, qui sont élaborés alors même que les habitants ne sont pas encore là…

La concertation la plus vive se manifeste principalement an aval des projets, quand les habitants ont pris place dans les logements, à ce moment même où leur marge de manoeuvre est la plus faible pour infléchir la mise en place de tel service ou tel aménagement.

Ce phénomène pourrait être d’autant plus important que le risque de livrer des écoquartiers clé en main pèse sur le nouveau label français. La concertation la plus vive se manifeste principalement an aval des projets, quand les habitants ont pris place dans les logements, à ce moment même où leur marge de manoeuvre est la plus faible pour infléchir la mise en place de tel service ou tel aménagement… Reste la question de la défiance actuelle des habitants. Souvent, ces derniers n’ont plus confiance envers les institutions et les différents acteurs qui ont longtemps fait rimer concertation avec information. Les modèles d’autopromotion et d’habitat coopératif où les habitants se regroupent pour concevoir et financer leur logement pourraient alors devenir des modèles de concertation intéressants pour construire la ville de demain.Déborah Antoinat

Face aux crises : la ville frugale - conversation avec Jean Haëntjens, chapitre 3

Face aux crises : la ville frugale - conversation avec Jean Haëntjens, chapitre 3

Jean Haëntjens, La ville frugale, un modèle pour préparer l'après-pétrole, éditions FYP, 144 pages.

Jan Gehl : "les villes doivent être planifiées à hauteur d'oeil"

Jan Gehl : "les villes doivent être planifiées à hauteur d'oeil"Comme je l’ai déjà expliqué, j’ai épousé en 1961 une psychologue qui m’a posé cette question : «pourquoi vous, les architectes, ne vous intéressez pas à l’humain ? » J’ai aussi rencontré un client qui voulait construire une zone résidentielle qui serait « bonne pour les gens » et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien d’un tel sujet à l’époque, en 1962. Ces événements ont aiguillé mes recherches vers l’interaction des formes architecturales et des hommes.

En 1965, j’ai eu une bourse pour passer un an en Italie à étudier la façon dont les gens utilisaient l’espace public. Plus tard, en 1966, j’ai obtenu un poste de chercheur pour étudier toutes ces questions à l’Ecole d’architecture de Copenhague. C’est durant ces travaux de recherche que j’ai été amené à lire Jacobs pour la première fois, mais j’étais plongé dans le sujet depuis longtemps.

Le modernisme a fait table rase de toutes les traditions et de toutes les expériences antérieures concernant l’habitat humain. L’urbanisme était une nouveauté, la planification et l’architecture aussi. L’environnement construit était sensé fonctionner comme une « machine à habiter ». Les gens et la vie publique étaient complètement négligés.Les Modernistes n’avaient aucune idée de leur impact radical sur la qualité de vie. Dans l’un de mes livres, Life between buildings, j’écris : « si on avait demandé à groupe de professionnels de construire un environnement qui annule toute vie entre les immeubles, ils n’auraient pu le faire aussi efficacement que les Modernistes. »

Le nombre de voitures, leur vitesse et le gigantisme des infrastructures routières ont fait perdre aux gens toute notion d’échelle humaine. L’architecture à 60 km/h est devenue dominante, alors que les villes avaient été façonnées jusque là par une architecture à 5km/h.

Encore une fois, j’insiste sur l’idée que les villes doivent être regardées et planifiées à hauteur d’œil, et non depuis des avions. Les villes anciennes étaient toujours planifiées dans cet ordre : habitants, espace, constructions. Les Modernistes, eux, ont commencé par les constructions, puis l’espace, puis (éventuellement) la vie. Cette méthode de planification étouffe la vie urbaine.

Votre approche est fondée sur l’observation de villes anciennes, comme Venise. Est-il possible d’appréhender l’échelle humaine sans verser dans la nostalgie. En d’autres termes, peut-on être moderne sans être moderniste ?

Absolument. Il y en a beaucoup de très bons exemples contemporains, parmi lesquels les projets d’habitat de Ralph Erskine ou, plus récemment, BO01 à Malmo, en Suède.

Avec mon équipe, nous venons juste de terminer un nouveau livre : How to study Public Life (littéralement : comment étudier la vie publique). Nous y décrivons 50 ans de d’avancées dans l’art d’étudier la relation des hommes à l’espace et montrons comment ces recherches peuvent servir de base à la création de nouveaux quartiers ou à l’amélioration de l’existant. Aujourd’hui nous savons beaucoup de choses quant à l’influence du bâti sur les comportements et modes de vie. Quand Jane Jacobs protestait contre le Modernisme et le Motorisme en 1961, on ignorait tout de tels sujets. La connaissance que nous avons des villes à vivre a été acquise au gré de 50 ans de recherches, le plus souvent grâce à des observations systématiques. Notre prochain livre raconte tout cela.

Planifier la ville en fonction des usagers devrait être la stratégie principale pour créer des villes animées, attentives à la qualité de vie, à la sécurité, la durabilité et la santé. On aborde ces cinq thématiques si l’on s’occupe en toute priorité des habitants.

Comme je l’ai déjà mentionné dans Pour des villes à échelle humaine, les groupements humains étaient modelés traditionnellement sur le corps humain, sur nos mouvements et nos sens.

"Avec le Modernisme et le Motorisme, les planificateurs ont entièrement cessé de prendre en compte l’échelle humaine." Jan Gehl, urbaniste

Avec le Modernisme et le Motorisme, les planificateurs ont entièrement cessé de prendre en compte l’échelle humaine. La confusion des échelles a eu cours pendant de nombreuses années – tout est désormais plus grand et plus rapide, mais la taille de l’homme n’a pas changé pour autant. Quand nous partons en vacances, nous cherchons systématiquement des lieux accordés à l’échelle humaine.

Les villes agréables pour les piétons, où les gens vivent dans les rues et se voient face à face sont une très bonne stratégie. Jane Jacobs a écrit sur “les yeux sur la rue”. Selon moi, c’est toujours de cette manière qu’il faut procéder, autant que possible.

Dans toutes ces villes – et dans bien d’autres – nous avons utilisé les mêmes méthodes : un espace public – une approche de la vie publique. D’abord en étudiant les espaces en eux-mêmes, puis en déterminant quels usages les gens font de ces espaces et enfin, en faisant des recommandations pour améliorer ces espaces et encourager la vie urbaine. En ce moment, je suis en train de travailler avec la ville de Moscou en appliquant les mêmes méthodes, bien que les problèmes de circulation y soient particulièrement compliqués.

Dans Pour des villes à échelle humaine, je montre que depuis pendant 50 ans nous n’avons été régis que par deux modèles de planification : le modernisme et l’invasion routière (motorisme). De toute évidence, nous avons désormais un nouveau paradigme : la volonté de créer des villes agréables à vivre, animées, sûres, durables et saines.

"Densifier sans verser dans la grande hauteur demande plus de travail aux architectes, mais produit de meilleures villes. Pour moi, les tours sont une réponse architecturale paresseuse à la densité." Jan Gehl

Un changement qui va dans le sens d’un plus grand respect des citadins et de la biologie humaine est absolument nécessaire.

Il est tout à fait possible de créer une plus grande densité (et nous avons besoin d’une densité supérieure à celle de la plupart des zones récemment loties) sans pour autant construire des forêts de tours. Barcelone est plus dense que Manhattan. Densifier sans verser dans la grande hauteur demande plus de travail aux architectes, mais produit de meilleures villes. Pour moi, les tours sont une réponse architecturale paresseuse à la densité.