Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

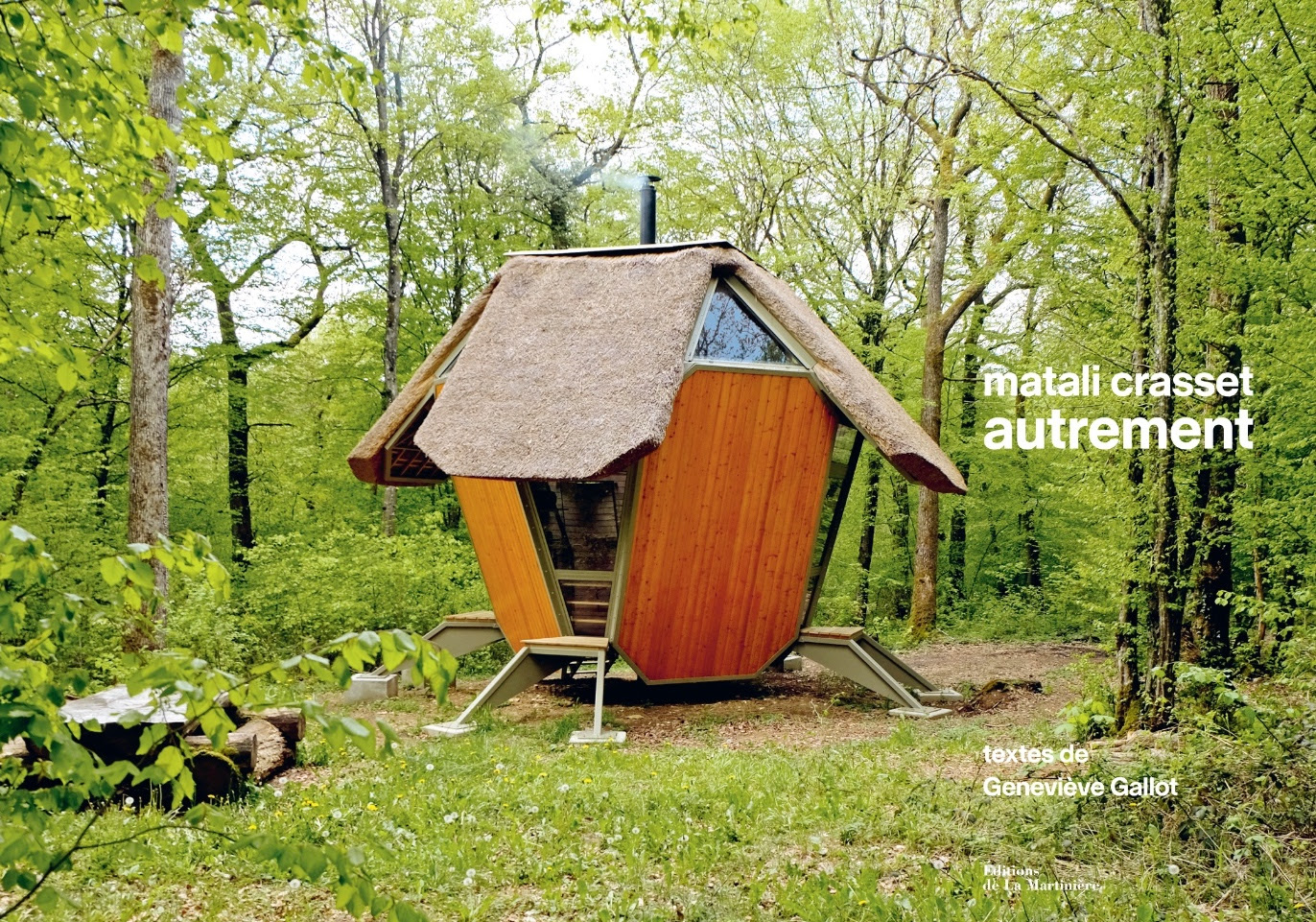

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Réinventer Paris : 22 projets pour faire la ville de demain autrement ?

Réinventer Paris : 22 projets pour faire la ville de demain autrement ?A travers les maquettes, perspectives, dessins, animations 3D, témoignages vidéos des experts et jurys internationaux, les 900 mètres carrés dédiés à l'Appel à projets et scénographiés par Peaks architectes donnent bien la mesure du travail considérable réalisé par les différentes équipes qui se sont investies dans cette aventure. D'après les chiffres officiels, la Mairie a reçu 372 candidatures venues du monde entier, émanant d'univers très divers. En effet, l’hétérogénéité des disciplines qui ont constitué les équipes a été l'une des particularités de cette consultation. Y ont participé aussi bien des architectes, paysagistes, urbanistes et promoteurs que des associations, entrepreneurs, artistes, chefs cuisiniers ou agriculteurs.

Résultat : de nombreux projets jouent la carte de la végétalisation (Plus de 26.000m² de nouvelles surfaces plantées sont prévues, dont une forêt de «1.000 arbres», des jardins, de l’agriculture urbaine, des toits et des murs végétalisés) et font appel à l'économie circulaire. Co-living et coworking, incubateurs, tiers-lieux, habitat participatif… : les projets sélectionnés font la part belle aux tendances actuelles de l'habitat. Ils se déploient sur des terrains de natures différentes : hôtel particulier, friches industrielles, terrains vagues. Au total, 1.341 logements dont 675 sociaux seront construits.

« Réinventer Paris va radicalement changer notre façon de penser la ville » a déclaré Anne Hidalgo, maire de Paris. L'autre caractéristique de cet Appel à projets repose sur le principe des consultations de promoteurs, c'est à dire que la Mairie et ses opérateurs ont vendu leurs terrains aux promoteurs dont les équipes ont été lauréates. Et contrairement à un concours public habituel, la Mairie ne rémunère pas les équipes non finalistes. Un choix critiqué par de nombreux architectes qui reprochent le fait que « la matière grise » n'ait pas été payée.

Pour Jean-Louis Missika, adjoint au Maire en charge de l'urbanisme, qui a répondu à ces accusations au Moniteur, un tel procès est infondé : « Nous avons pris la peine de vérifier et si nous n’avons pas encore l’intégralité des résultats, nous avons maintenant la conviction que la majorité des 75 équipes d’architectes, mais aussi les bureaux d’études, qui étaient finalistes, ont été payés par les promoteurs », explique-t-il.

Représentant un investissement privé de plus de 1,3 milliard, les 22 sites retenus vont permettre pour la Mairie 565 millions d'euros de recettes. La Ville de Paris souhaite renouveler l’opération en 2017 avec une nouvelle édition : « Réinventer Paris II » et lance en mars « Réinventer la Seine », sur des territoires allant de Paris jusqu'au Havre.

Réinventer Paris, du 4 février au 8 mai 2016

Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland (4e)

Entrée libre

Yves Raibaud : « La ville durable est faite pour les hommes blancs, hétérosexuels, en bonne santé et sans obligations familiales »

Yves Raibaud : « La ville durable est faite pour les hommes blancs, hétérosexuels, en bonne santé et sans obligations familiales »Mes dix années de recherche m’ont amené à constater que la ville était faite par et pour les hommes. Dans les villes françaises, 75% des budgets publics en moyenne sont consacrés aux garçons. A bordeaux par exemple, 90% des fonds sont dévolus aux sports masculins – stades de football, terrains de boules, skateparks, etc. Ces inégalités se traduisent spatialement : les hommes se voient affecter plus d’espaces et plus d’équipements. A contrario, lorsqu’on cherche quels sont les équipements équivalents pour les femmes, on ne trouve pas.

"Dans les villes françaises, 75% des budgets publics en moyenne sont consacrés aux garçons." Yves Raibaud, géographe

Il s’agit alors de déterminer si cette répartition est naturelle et ce qu’elle cache… Pour mieux comprendre le phénomène, j’ai beaucoup étudié ce que j’appelle « la fabrique des garçons », notamment au cours d’observations de micro-géographie. Par exemple, en regardant la manière dont les enfants jouent dans une cour de récréation, on constate que les garçons, par le football notamment, s’approprient rapidement le centre de la cour…

La géographie est un merveilleux moyen pour voir les inégalités, car elle permet de les illustrer spatialement. Or, comme le rappelle Michel Lussault, l’homme contemporain est un homme spatial. En mobilisant des notions symboliques comme la scène (le terrain de sport, le concert de rock, etc. ), la géographie apporte non seulement une vision renouvelée des discriminations, mais aussi des solutions concrètes.

Le rôle de l’approche scientifique est de se demander comment l’idéal consensuel de la ville durable est mis en œuvre dans les faits. Or, si on regarde celle-ci à travers les études de genre, on constate qu’elle est très inégalitaire et favorise dans les faits les hommes blancs, hétérosexuels, en bonne santé et sans obligations familiales. Dès qu’on sort de ce modèle, auquel quelques femmes parviennent à se conformer, on constate que la ville durable pourrait très bien renforcer les inégalités.

"Si on regarde la ville durable à travers les études de genre, on constate qu’elle est très inégalitaire et favorise dans les faits les hommes blancs, hétérosexuels, en bonne santé et sans obligations familiales." Yves Raibaud

Un exemple : la mobilité. Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes usages de la voiture, les secondes l’utilisant principalement pour l’accompagnement (des enfants, des personnes âgées…), mais aussi pour des raisons de sécurité – surtout une fois la nuit tombée, pour éviter le harcèlement de rue. Or, lors du Grenelle des mobilités à Bordeaux, la mesure phare qui a été votée était que les enfants aillent à l’école à pied. De toute évidence, les femmes ayant trois enfants dans trois écoles différentes ont été exclues d’une telle décision, et pour cause : ce sont principalement des hommes qui ont voté…

Lors du Grenelle des mobilités, nous avons été particulièrement attentifs à cette question. Nous avons compté les prises de paroles, analysé les thématiques saillantes, etc. L’observation quantitative montre que les hommes participent trois fois plus que les femmes, que ces dernières ne figurent pas parmi les experts, et que les sujets « féminins » évoqués lors des discussions sont généralement dévalués (par du brouhaha, de la contradiction, etc.). La pensée sur la ville élimine le monde des femmes et notamment celui du « care », du soin porté des autres. Les discours sur la ville durable préfèrent se concentrer sur des questions liées aux technologies – les smart cities notamment.

Les questions de sécurité. Des entretiens et des discussions de groupes avec les femmes, il ressort une commune mesure de l’insécurité dans la ville. Les déplacements y sont énoncés comme fonctionnels (il s’agit d’aller chercher les enfants, de faire les courses…), bien loin de toute idée de flânerie. On note aussi une série d’empêchements dans ces trajets spécifiques à la condition féminine. Ce sont tout particulièrement la difficulté de circuler dans des espaces peu adaptés aux poussettes et aux fauteuils roulants (la majorité des seniors sont des femmes, et ce sont aussi elles qui s’occupent des personnes âgées), mais aussi la peur de l’agression sexuelle. Le fait d’être systématiquement interpellées et accostées dans la rue (100% des femmes interrogées en ont fait l’expérience !) conduit les femmes à adopter des stratégies pour aborder la ville, surtout la nuit. Certaines de ces stratégies sont liées aux choix mobilitaires (prendre un taxi ou sa voiture plutôt que les transports en commun), d’autres à des choix vestimentaires, qui visent notamment à se rendre invisible.

Dans les débats publics sur le sujet, l’idée circule souvent que la lutte contre l’insécurité est liberticide. La question est de savoir qui l’on veut protéger, mais aussi d’envisager les choses sous un autre angle. Tout d’abord, la sécurisation des espaces publics peut passer par des dispositifs simples : un meilleur éclairage, des arrêts de bus transparents, etc. Ensuite, il faudrait peut-être traiter les marqueurs d’hégémonie masculine dont la ville est envahie : publicités sexistes, graffitis, etc. Si le symbole et la fierté d’une ville, c’est le club de foot ou la scène de musiques actuelles où il n’y a que des hommes, les choses ne risquent pas d’évoluer. Or, on ne réforme pas le majoritaire discriminant…

Dans cette tribune, cosignée avec Sylvie Ayral, nous condamnons à la fois le harcèlement sexuel et sa récupération raciste. Pour nous en effet, il n’y a pas de contradiction possible entre antisexisme et antiracisme, car les deux procèdent de la même matrice. L’événement s’est accompagné d’une récupération du féminisme par le pouvoir, et d’une ethnicisation de la question sexuelle. Or, on constate que la domination masculine sur la ville dont le harcèlement témoigne n’est pas l’apanage d’une minorité ethnique : il s’agit d’un phénomène mondial, connu depuis longtemps. Dans certaines villes d’Amérique latine, il a même conduit à réserver certaines rames de métro aux femmes seules…

Dans la ville durable, les « bonnes pratiques » sont représentées par des modèles très précis. Par exemple, on est sensé y abandonner sa voiture pour circuler à vélo. Or, la pratique du vélo divise les femmes : il y a d’un côté celles qui peuvent se conformer à ce modèle de mobilité masculin, de l’autre celles qui ne le peuvent pas – les mères de famille par exemple. Ces constats invitent à questionner les nouvelles normes produites par la ville durable et à voir comment certaines d’entre elles masquent les contraintes des femmes dans la ville et minorisent les tâches essentielles qui leur incombent, comme s’occuper des enfants.

"Faute d’une participation démocratique permettant à tous d’accéder à la ville durable, ce nouveau paradigme risque de conduire à culpabiliser les mauvais citoyens. Sans égalité, il n’y pas de ville durable…" Yves Raibaud

Faute d’une participation démocratique permettant à tous d’accéder à la ville durable, ce nouveau paradigme risque de conduire à culpabiliser les mauvais citoyens. Sans égalité, il n’y pas de ville durable…

En effet, la variable de genre est centrale pour penser la ville durable, car la ville masculine n’est pas inclusive. A contrario, lors des réunions de concertation ou les marches avec les femmes, on constate que leurs réflexions excèdent leur cas, et qu’elles pensent aussi aux enfants, aux personnes âgées, à leur compagnon, etc. Quand les hommes, qui font la ville en grande majorité, vont proposer l’aménagement d’un skatepark ou d’un terrain de foot, les femmes vont davantage pencher vers un espace libre, neutre, non spécialisé. Dans ces conditions, mettre le care au cœur des réflexions permet d’élargir la réflexion à tous, bien au-delà des femmes elles-mêmes.

Contre toute attente, oui ! Le harcèlement de rue est dans les agendas. La mairie de Bordeaux, avec laquelle je travaille, a signé la charte égalité femmes-hommes en 2013 et a commandé une étude sur les femmes et le sport pour promouvoir le sport féminin. La thématique rencontre aussi un écho à Paris, où Helène Bidard réfléchit sur ces questions. En France, l’intérêt récent pour les inégalités de genre dans la ville est très lié à l’avènement d’un féminisme institutionnel, qui s’est marqué notamment par la loi de 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes. Cela dit, la guerre et l’état d’urgence ont eu tendance à mettre ces questions au second plan. Dans le contexte actuel, l’espace public est surtout pensé en fonctions d’impératifs sécuritaires : la police veut avant tout pouvoir intervenir en cas d’attaque terroriste…

Robins des Villes : pour une gouvernance participative de l'espace urbain

Robins des Villes : pour une gouvernance participative de l'espace urbainS'ils se font appeler les Robins des Villes, c'est qu'ils volent bien quelque chose pour le redistribuer. Ici cependant, on ne parle pas d'argent mais de pouvoir. En l'occurrence, il s'agit donner le pouvoir à ceux qui en sont habituellement privés pour construire et aménager des espaces urbains. « C’est le côté militant de l'association », explique Mathieu, membre des Robins des Villes depuis 4 ans. Cette structure est née dans une école d’architecte de Vaux-en-Velin près de Lyon. Dés le départ, elle ambitionne de sensibiliser les habitants de tous âges à leur cadre de vie en adoptant une démarche participative. « En 1995, nous faisions le constat que la parole des habitants et usagers était confidentielle et que l'architecte ne pouvait seul faire la synthèse. Pour le nom de notre structure, nous cherchions un héros dont le nom exprime à la fois une grande générosité et une valeur sûre à qui on peut faire confiance ... », raconte Hervé Saillet, fondateur et président des Robins des Villes. Aujourd'hui, sept salariés y travaillent et près d'une soixantaine de bénévoles participent aux différents projets dans plusieurs axes : sensibilisation, éducation, concertation, formation.

"Nous faisons de l’éducation populaire à l'Espace. A chaque fois, nous passons par une phase utopique pour libérer l’imaginaire puis on revient aux contraintes pour ensuite aller vers un projet partagé." Mathieu, membre des Robins des Villes.

Réaménagement de cours d'écoles, réhabilitations de friches ou de jardins… Les projets des Robins des villes ont en commun de partir des représentations des habitants et de privilégier les petites échelles. Ils travaillent actuellement sur les temps périscolaires sur le thème « défis urbains » avec les enfants de Montreuil en Ile-de-France et réalisent avec eux maquette, sons, photographies, cartes, dessins. Ils accompagnent aussi le centre social des Escourtines à Marseille pour réfléchir à un aménagement partagé du parc de la Solitude. Différentes actions dans l'espace public ont été menées ainsi que des ateliers participatifs avec les adultes et les enfants.Autre projet développé de mars à juin 2015 : le travail sur la biodiversité avec les hébergés du CADA (centre d’accueil de demandeur d'asile) de ville de Bron dans le Rhône pour améliorer les espaces communs. Résultat : des nichoirs pour mésange bleue, un hôtel à insectes, des espaces fleuris, des bancs, des tables ont été fabriqués puis installés par les hébergés, associés de l'élaboration à l'inauguration du projet.

« Nous faisons de l’éducation populaire à l'Espace. A chaque fois, nous passons par une phase utopique pour libérer l’imaginaire puis on revient aux contraintes pour ensuite aller vers un projet partagé », explique Mathieu. Pour redonner la parole aux habitants et à ceux qui habitent les lieux, Les Robins des Villes ont développé une méthodologie bien à eux, utilisant des journaux, maquettes et jeux de rôles mais aussi des outils qu'ils développent eux-mêmes comme la « cabine à souhaits » qui détourne le principe de l'isoloir ou « la Ville en Valise », une valise à roulettes abritant des valisettes mots-clés liés à la ville (« urbanisme », « paysage », « architecture », etc.). Autant d’outils pouvant être utilisés en autonomie par les enseignants et animateurs qui désirent développer projets ou activités relatives aux enjeux urbains.

"Ce qui nous intéresse c'est la vision collective des habitants, de faire ensemble, d’offrir le cadre pour que les gens s’approprient les lieux. La ville de demain pour nous est forcément diverse, et les décisions y sont prises de manière locale par les gens. C’est une ville où les habitants peuvent se rencontrer."Mathieu des Robins des Villes

La dimension ludique est toujours présente et à chaque fois, les outils sont adaptés au contexte. S'ils s'attachent à offrir un autre regard sur la façon de « fabriquer » la ville, les Robins des Villes ne portent pas de vision sur ce que la ville devrait être. « Ce qui nous intéresse c'est la vision collective des habitants, de faire ensemble, d’offrir le cadre pour que les gens s’approprient les lieux. La ville de demain pour nous est forcément diverse, et les décisions y sont prises de manière locale par les gens. C’est une ville où les habitants peuvent se rencontrer », explique Mathieu des Robins. Et les notions de durabilité semblent de plus en plus s'inscrire naturellement dans les débats. "Des projets d'agriculture urbaine reviennent souvent sans que l'on ait besoin de les insuffler. La mobilisation des habitants eux-mêmes est là ». Pour le fondateur Hervé Saillet, « la ville de demain est pour nous une ville douce qui intègre les « sans voix » que personne ne représente. Une ville dont les orientations seront co-décidées avec les habitants ». Pour les Robins des Villes, le principal défi urbain est bien de répondre à l'enjeu démocratique de permettre à chaque habitant de participer aux décisions, de créer le cadre pour que chacun puisse s'approprier l'espace public.

Qui est Alejandro Aravena, lauréat du Pritzker prize ?

Qui est Alejandro Aravena, lauréat du Pritzker prize ?Il se passe décidément quelque chose dans le monde de l’architecture : un peu plus d’un mois après l’attribution du prix Turner au collectif anglais Assemble pour sa participation à la réhabilitation d’un quartier déshérité de Liverpool, c’est un autre professionnel socialement engagé que le jury du Pritzker prize, le plus prestigieux prix d’architecture au monde, a décidé de primer le 13 janvier 2016. A 48 ans, l’architecte chilien Alejandro Aravena, qui est le quatrième latino-américain à recevoir la récompense, tranche en effet sur les « starchitectes » précédents nommés, de Jean Nouvel à Shigeru Ban. « Alejandro Aravena a expérimenté une pratique collaborative qui produit des œuvres architecturales puissantes, mais qui embrassent les grands enjeux du vingt-et-unième siècle, a expliqué Thomas J. Pritzker lors de la remise du prix. Ses réalisations offrent des solutions économiques aux moins privilégiés, atténuent les effets des catastrophes naturelles, réduisent les consommations d’énergie, et proposent des espaces publics accueillants. Innovant et inspirant, il montre comment l’architecture la meilleure peut améliorer la vie des gens. »

"Alejandro Aravena a expérimenté une pratique collaborative qui produit des œuvres architecturales puissantes, mais qui embrassent les grands enjeux du vingt-et-unième siècle." Thomas J. Pritzker

Concepteur de bâtiments basse consommation adaptés aux contraintes climatiques locales à l’université catholique du Chili à Santiago, il est surtout depuis 2001 la tête pensante de l’agence ELEMENTAL, un « do tank » engagé notamment dans la construction, au cœur des favelas, de logements sociaux évolutifs et participatifs. Son crédo ? « La moitié d’une bonne maison vaut mieux qu’une petite maison. » « Quand le financement est insuffisant, écrivait-il en 2014 dans Réenchanter le monde : l’architecture et la ville face aux grandes transitions (ouvrage publié sous la direction de Marie-Hélène Contal aux éditions Alternatives), la bonne réponse n’est pas nécessairement de réduire (la taille et la qualité). Il faut reformuler le problème et penser en termes d’architecture constructive. Dans cette optique, l’auto-construction peut cesser de représenter un handicap et devenir une partie de la solution. »

Pour faire face aux contraintes financières qui grèvent l’habitat social et informel, Alejandro Aravena a conçu plus de 2 500 logements « incrémentés » : « L’habitat incrémenté doit être planifié, poursuit l’architecte. Se pliant au bon sens et à la loi du moindre effort, la forme initiale doit prévoir comment l’autoconstruction permettra à une famille d’accéder au niveau de la classe moyenne. A Elemental, nous identifions un ensemble de paramètres architecturaux qui intègrent la future expansion de l’habitat. »

"Quand le financement est insuffisant, la bonne réponse n’est pas nécessairement de réduire (la taille et la qualité). Il faut reformuler le problème et penser en termes d’architecture constructive." Alejandro Aravena

Ainsi, tandis que l’équipe architecturale intervient pour bâtir les fondations mais aussi pour informer et former les destinataires des logements sociaux (il s’agit notamment de les alerter sur les contraintes de structure et les mesures de sécurité à respecter), le soin des finitions et de l’habillage (dont dépendra la plus-value future) est confié à ces derniers. La structure des bâtiments prend en compte, dès la conception, les extensions à venir, et l'architecture mobilise volontiers le préfabriqué pour réduire les coûts et les délais de livraison. En somme, Elemental prend à sa charge la moitié de la construction, l’autre étant laissée aux soins des familles. L’avantage d’un tel mode constructif n’est pas seulement financier : il permet aussi d’éviter la standardisation de mise dans l’habitat social, en donnant aux habitants la possibilité de customiser leur logement selon leur goût, et ainsi de mieux s’y identifier.En rupture avec l’approche classique du logement informel et social, cette manière d’associer les habitants à la conception de leur environnement bâti n’est sans doute pas étrangère au fait qu’Alejandro Aravena ait été désigné comme le commissaire de la quinzième biennale d’architecture, dont l’inauguration est prévue en mai 2016 à Venise. Significativement intitulée « des nouvelles du front », celle-ci s’annonce en effet comme très politique…

Ré-enchanter le monde : l’architecture et la ville face aux grandes transitions, sous la direction de Marie-Hélène Contal, éditions Alternatives, 2014, 160 pages, 17 euros

Ingrid Nappi-Choulet : « Plus la nature est présente en ville, plus cette dernière devient vivable »

Ingrid Nappi-Choulet : « Plus la nature est présente en ville, plus cette dernière devient vivable »Il s'agit de promouvoir ce thème auprès de l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, de l’immobilier et de l’énergie, et d'élaborer notamment une cartographie des démarches qui s’intéressent aux liens entre bâtiment et biodiversité afin de donner une plus grande lisibilité et visibilité aux travaux déjà effectués. L’ambition est de souligner l’importance de ce thème et d'analyser les différentes dimensions du sujet, les outils, les leviers, les freins, les acteurs concernés.

Le manque de transversalité entre les acteurs de la filière Bâtiment, Immobilier et Ville repose aussi parfois sur la méconnaissance, l’insuffisance voire l’absence de connaissances des solutions techniques ad hoc. Même si l’on peut se féliciter de disposer en France de Nature Parif et U2B, qui sont deux portails de référence, très riches en partage de l’information, sur la biodiversité et la préservation de la nature, ces outils ne sont encore connus que des experts et très peu des acteurs économiques de la filière bâtiment. Il n’existe pas réellement d’outils de partage transversal d’informations, de suivi des projets et des expériences terrain ou de passerelles facilitant le dialogue entre les différents réseaux d’acteurs qui ont souvent des horizons-temps différents. L’étude de l’intérêt d’une plateforme de partage unique pourrait ainsi se justifier. L'outil serait alors porté par un organisme neutre et capable de fédérer l’ensemble des initiatives identifiées dans ce groupe de travail, et bien au-delà. Il mettrait outils et bonnes pratiques à la disposition de la filière du bâtiment à travers une plateforme commune où pourrait être recensé l’ensemble des appels à projet, concours, expérimentations visant à inciter, tester, accompagner les maîtres d’ouvrage, architectes et entreprises. L'autre dimension fondamentale me semble être l'importance d'intégrer le thème de la biodiversité (science de la vie) dans les formations initiales à destination des futurs acteurs.

Il joue alors un rôle d'atténuation de l’effet d’îlot de chaleur urbain qui profite ainsi au bâtiment (longévité, économies d’énergie, etc.). La biodiversité offre également une meilleure efficience énergétique, le rafraîchissement de l’atmosphère et des surfaces.

Plus la nature est présente en ville, plus cette dernière devient vivable, supportable voire agréable. Son intégration dans la ville peut agir de façon positive et durable sur la qualité de vie de ses habitants. Ses nombreuses fonctions (paysagère, biologique, bioclimatique, assainissement, etc.) ont des répercussions directes sur la santé et le bien-être. Les bienfaits du végétal en milieu urbain sont aujourd’hui reconnus dans la littérature scientifique. La nature en ville est aussi source de lien social . La dimension sociale de la nature en ville apparaît aussi importante que ses enjeux écologiques. Les espaces verts participent en effet au renforcement du lien social et au sentiment d’appartenance à un territoire en créant des opportunités de rencontres et d’échanges entre des personnes issues de milieux sociaux et d’origine culturelle et ethnique différentes. Les jardins partagés, familiaux et associatifs participent même au développement d’un sentiment d’attachement communautaire.

"La grande majorité des citadins ignore que si le verdissement des villes possède des vertus psychologiques et esthétiques, il participe également à la régulation thermique des bâtiments et à la réduction des îlots de chaleur urbains, à l’amélioration de la qualité de l’air en ville, à l’écoulement des eaux, à l’approvisionnement alimentaire ou encore au renforcement du lien social et du sentiment d’appartenance à un territoire." Ingrid Nappi-Choulet, co-autrice du rapport "Bâtiment et biodiversité"

Des freins d’ordre culturel voire idéologique perdurent autour de ce sujet très complexe. L'habitat humain s'est toujours construit sur une séparation nette entre l'intérieur, qui devait préserver l'homme des dangers de la nature (faune, froid, milieux insalubres,...), et l'extérieur, où la nature devait au contraire lui apporter nourriture, air pur, beauté. Aussi, on constate un faible niveau de connaissances et de sensibilisation.Si une majorité de Français se dit en contact régulier avec la nature et sensible à l’environnement (85% en 2015), les sondages récents démontrent clairement le manque d’informations et la méconnaissance du grand public. En 2015, 57% des interviewés pensent savoir ce que la notion de biodiversité recouvre exactement, soit - 5 points par rapport à 2013. (Source : CREDOC, « L’opinion des français sur la participation des citoyens a une agence pour la biodiversité » 2015.). La grande majorité des citadins ignore que si le verdissement des villes possède des vertus psychologiques et esthétiques, il participe également à la régulation thermique des bâtiments et à la réduction des îlots de chaleur urbains, à l’amélioration de la qualité de l’air en ville, à l’écoulement des eaux, à l’approvisionnement alimentaire ou encore au renforcement du lien social et du sentiment d’appartenance à un territoire. De plus, si la demande sociale de nature en ville est aujourd’hui avérée, la notion de biodiversité urbaine demeure mal connue. En effet, des idées reçues ou des préjugés affectent parfois la juste perception des enjeux du fonctionnement des écosystèmes naturels. On constate une méfiance vis-à-vis d’une biodiversité parfois jugée envahissante, des préjugés sur la présence et la nuisance des animaux en ville et représentations sociales négatives de la « mauvaise herbe ». Pour certains, végétaliser le bâti est souvent source de dégradations ou de nuisances. La perception négative d’une nature sauvage que peuvent avoir les citadins résulte à la fois d’une construction sociale, d’une méconnaissance des écosystèmes et de la crainte de se laisser dépasser par la nature. Les herbes folles peuvent être synonymes de nuisances et d’animaux indésirables (insectes, rongeurs, puces, etc.). Les citadins souhaitent de la nature mais dûment sélectionnée : des oiseaux mais pas de pigeons, des papillons mais pas de guêpes, etc.

"On constate une méfiance vis-à-vis d’une biodiversité parfois jugée envahissante, des préjugés sur la présence et la nuisance des animaux en ville et représentations sociales négatives de la « mauvaise herbe »." Ingrid Nappi-Choulet

A la méconnaissance générale des enjeux globaux de la biodiversité par les parties prenantes, s’ajoute celle des enjeux économiques des services écosystémiques. La biodiversité est plus souvent prise en compte dans les circuits économiques comme une charge que comme un investissement rentable. Ainsi que le souligne le Bilan Biodiversité (guide méthodologique pour intégrer la nature dans la comptabilité des entreprises) proposé par Synergiz et Natureparif, « trop peu d’entreprises ont encore conscience de leurs interdépendances avec la biodiversité ».

Le groupe de travail souhaite impulser les recommandations dans les réflexions autour de la création de l’Agence Française pour la Biodiversité, dont le rôle lui parait tout à fait déterminant pour mettre en œuvre ces propositions. En particulier en définissant un axe de développement en faveur du bâtiment comme support de la biodiversité.

Lien vers le rapport : http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/Rapport_Batiment_et_Biodiversite_liens_actifs.pdf

Climat, l'exposition à 360°

Climat, l'exposition à 360°Dès le hall d'entrée, les photographies XXL du photographe Kadir van Lohuizen illustrant les conséquences - déjà concrètes - de la montée des eaux pour les populations du monde entier et les œuvres monumentales d'art contemporain du collectif “les Radiolaires” accueillent les visiteurs. Deux installations qui se font face et proposent deux visions de l'avenir du monde, l'une utopique, l'autre dystopique sur le thème “Le jour où la Terre et les Terriens auront réglé le problème climatique...”L’exposition convie ensuite le visiteur sur près de sur 500m² à une véritable enquête scientifique autour du dérèglement climatique en déployant plusieurs axes de réflexion. Diagnostic, causes du réchauffement climatique, scénarios d’émissions de gaz à effet de serre et solutions sont abordés via des panneaux explicatifs mêlant textes, photos, courbes et schémas ou encore des vidéos avec des prises de paroles d'experts comme Laurence Tubiana, ambassadrice française chargée des négociations sur le changement climatique à la COP21, ou Nicolas Hulot. «Aborder la question du climat est un sujet complexe, précise la commissaire de l'exposition Isabelle Bousquet. Il englobe de nombreuses disciplines et les impacts sociétaux et politiques sont très forts. »C'est la raison pour laquelle les commissaires de l'exposition ont souhaité évoquer l'ensemble des positions sur ce sujet. Ils donnent la réplique aux climato-sceptiques dans un vidéo où Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et membre du GIEC, et Vincent Courtillot, géologue et climato-sceptique opposent tour à tour leurs arguments. « Pour nous c'est pertinent de leur donner la parole, de ne pas les stigmatiser. Et l'on prend position dans notre édito en appelant à ne pas faire l’autruche », justifie Isabelle Bousquet.Une exposition à visiter dés 15 ans.

Climat, l'expo à 360°, jusqu'au 20 mars 2016

Cité des Sciences et de l'Industrie

30, avenue Corentin-Cariou75019 Paris

Du mardi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 19h.

Le collectif anglais Assemble, lauréat inattendu du prix Turner

Le collectif anglais Assemble, lauréat inattendu du prix TurnerLeur nomination au Turner Prize dû en surprendre plus d’un, à commencer par les principaux intéressés. A première vue en effet, Assemble ne faisait pas franchement figure de favori, ni même de prétendant, à une récompense ayant couronné entre autres Damien Hirst et Anish Kapoor. Non seulement les 18 membres de ce collectif londonien créé en 2010 sont à mille lieues de la starification de certains artistes contemporains précédemment primés (à vrai dire, on peinerait à les nommer individuellement), mais il ne sont même pas artistes au sens convenu et étroit du terme, et se situent plutôt à la croisée des sciences humaines, de l’architecture et du design, et à la frontière séparant les beaux-arts des arts appliqués.

La récompense qui vient de leur être décernée signerait-elle la fin d’une époque marquée par la financiarisation de l’art contemporain et la dévaluation de toute pratique conçue comme levier de transformation sociale et politique ? Sans doute : à rebours d’une sphère esthétique jalouse de son autonomie et défendant mordicus « l’art pour l’art », Assemble voit ainsi couronner un engagement de cinq ans au plus près de la fabrique urbaine, que ce soit lorsqu’ils transforment une station-service désaffectée en cinéma (le Cineroleum) ou quand ils oeuvrent à la création d'un jardin d'enfants dans un quartier relégué. Du reste, les activités du collectif n’ébranlent pas seulement le petit monde de l’art, et mettent tout autant en cause les pratiques en vigueur dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement.Le prix Turner vient en effet saluer un modus operandi fondé sur l'implication des usagers plutôt que sur la planification par les seuls experts de l’urbain. Caractéristique des initiatives présentées en 2012 dans l’exposition Re :Architecture au Pavillon de l’Arsenal, la méthode du collectif donne toute sa mesure dans le projet qui vient de lui valoir la prestigieuse récompense – soit la rénovation des maisons de quatre rues (Granby 4 streets) dans le quartier déshérité de Toxteth à Liverpool, le tout avec l’implication étroite des habitants.

"L’approche, peut-on lire sur le site Internet de Assemble, est caractérisée par la valorisation du patrimoine architectural et culturel des lieux, par l’incitation du public à s’impliquer et à travailler en collaboration, par une offre en matière de formation et d’emplois et par une mise en exergue du potentiel que recèle l’esprit DIY définissant les quatre rues." Collectif Assemble

« L’approche, peut-on lire sur le site Internet de Assemble, est caractérisée par la valorisation du patrimoine architectural et culturel des lieux, par l’incitation du public à s’impliquer et à travailler en collaboration, par une offre en matière de formation et d’emplois et par une mise en exergue du potentiel que recèle l’esprit DIY définissant les quatre rues. »

Quand Assemble découvre Toxteth, le quartier traîne derrière lui un lourd passé : ébranlé par de violentes émeutes en 1981, il a été méthodiquement démantelé par la municipalité, qui y multiplie les démolitions, relogements et projets de requalification ratés. L’incurie des pouvoirs publics est telle qu’en 2011, un groupe d’habitants décide de prendre en main le destin du quartier via la création du Community Land Trust (CLT). Dévolu à la rénovation des espaces (privés, publics et commerciaux) laissés à l’abandon, l’organisme commence à planter des arbres, à peindre les maisons vides, et crée même un marché. Il sollicite aussi l’aide de Steinbeck studios, un bailleur social qui met le CLT en contact avec Assemble.Avec des moyens modestes, le collectif anglais réussira là où tous les projets de requalification du quartier ont échoué jusqu’alors.

Clé du succès ? La capacité du collectif anglais à mobiliser les ressources matérielles et humaines locales, dans le droit-fil de l’action directe et du Do-It-Yourself.

Clé du succès ? Sa capacité à mobiliser les ressources matérielles et humaines locales, dans le droit-fil de l’action directe et du Do-It-Yourself. Fondé sur une vision incrémentale de la fabrique urbaine et une prise en compte des usages, il dialogue avec les habitants et s’efforce de répondre au mieux à leurs besoins. A rebours des tabula rasa privilégiées par la municipalité, il choisit aussi de composer avec l’existant : « Si un plancher manque, expliquait Lewis Jones, membre du collectif, au Guardian en mai 2015, pourquoi ne pas le laisser tel quel et doubler la hauteur sous plafond ? Nous n’avons aucune pression pour tirer du site un profit maximal et placer la valeur ajoutée avant les habitants. » Ainsi, la rénovation des maisons de Granby 4 streets se fonde sur la valorisation de l’architecture victorienne et le réemploi des matériaux locaux. Les éléments utilisés par le collectif (poignées de portes, carrelage, mosaïque, mobilier, etc.) sont notamment fabriqués au sein du Granby workshop à partir de déchets de chantier. Quant aux habitants, ils sont invités à mettre la main à la patte, et se voient offrir des formations et des perspectives d’embauche.Moulée à sa façon dans la vogue contemporaine de l’horizontalité et du bottom-up, la démarche d’Assemble n’est possible que grâce à l’implication de ses membres. A rebours des architectes « classiques » dont le cœur d’activité consiste d'abord à concevoir des plans, les Londoniens ne rechignent pas à mettre les mains dans le cambouis, et le contact avec le site et ses occupants constitue le point de départ de leur pratique quotidienne. Caractéristiques d’une nouvelle vague architecturale fondée sur la rencontre avec le terrain et l'intervention directe, ils revendiquent par là-même un rôle social que le monde de la création – art contemporain et architecture confondus – avait globalement délaissé. A cet égard, le prix Turner qui leur est décerné pourrait marquer un tournant, et signer le retour des créatifs sur la scène politique, à un moment où la démocratie représentative incarnée par les partis connaît une profonde crise de légitimité…