Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

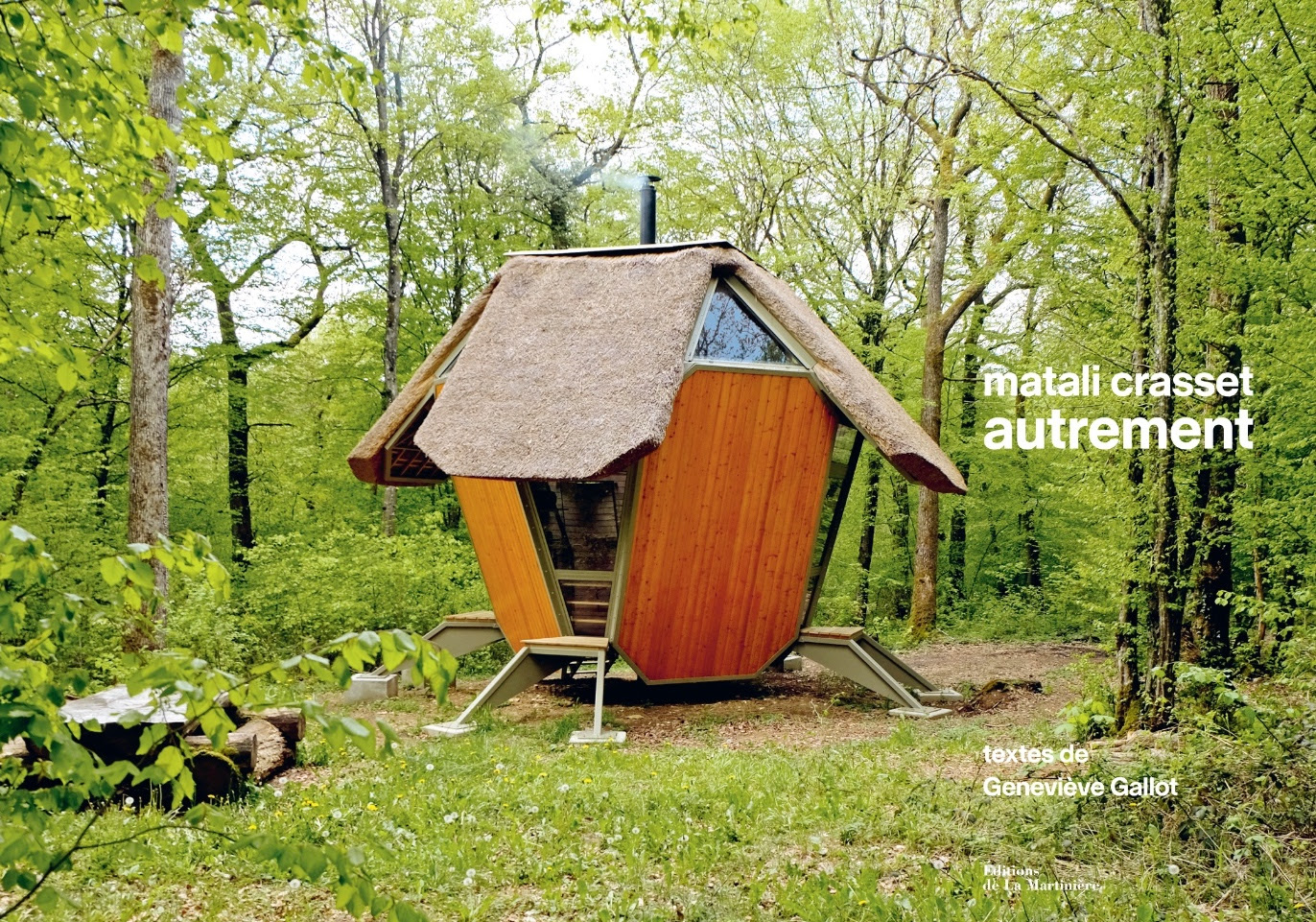

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Prats, un village des Pyrénées bientôt autonome en énergie

Prats, un village des Pyrénées bientôt autonome en énergieCe n’est pas un élan écologique qui a fait germer ce projet mais une augmentation drastique et régulière du prix de l’électricité et de son transport, qui alourdissait régulièrement la facture énergétique des Pratsois.Pour mener à bien ce projet, une Société d’Economie Mixte (Prats’Enr) a été créée avec trois collèges d’actionnaires : la mairie (60%), la régie d’électricité locale (20%) et une SCIC d’un collectif d’habitants (20 %) dénommée Ecocit (Energie-COllectif-CIToyen).

La commune ne partait pas de zéro. Elle avait déjà une Régie électrique et une usine hydraulique sur la rivière du Tech produisant 35 % de sa consommation électrique. Pour atteindre l'autonomie énergétique, la SEM a tout d’abord remis en service l’ancienne installation hydraulique. Inutilisée depuis 20 ans, celle-ci alimentait un établissement thermal installé sur la commune. Des microturbines ont été posées sur les canalisations d’eau potable venant de la montagne. Des panneaux photovoltaïques sont en cours d’installation sur des toitures agricoles (bergeries, étables ou granges) et industrielles. Une installation de microméthanisation alimentée par les effluents des agriculteurs du bassin complétera le panel de production.En parallèle une régie de données est en cours de création pour piloter au mieux les infrastructures de production et de distribution d’électricité de la commune. Elle permettra aussi de sensibiliser et informer les Pratsois sur leur consommation d’énergie, en vertu du postulat selon lequel la meilleure énergie renouvelable est celle qu’on ne consomme pas. La gouvernance du projet et de ces données est un chantier important pour le succès de l’opération dans un contexte de défiance à l’égard des compteurs intelligents Linky.

La concertation et la sensibilisation ont démarré et les citoyens sont réceptifs et impliqués. Aujourd’hui 8 % des habitants (soit 80 personnes) ont adhéré au collectif citoyen, soit un taux de participation très élevé pour ce type de projets. Plus de la moitié (50) sont présents aux réunions d’information.Le projet bénéficie d’un programme de recherche action baptisé DAISEE qui a pour objectifs de développer de nouveaux liens entre consommateurs et producteurs d’énergie, de publier des connaissances ouvertes sur les questions complexes de la transition énergétique et de créer et expérimenter des solutions face aux nombreux défis à relever sur le plan technique et organisationnel.Pour sensibiliser les habitants aux pics de dépassement de production, il est par exemple envisagé d’installer dans chaque foyer une lampe qui sera verte en cas de production suffisante et rouge en cas de dépassement. Issue d’un retour d’expérience au Danemark, l'idée sera d’autant plus pertinente que le village compte de nombreux retraités n’ayant pas toujours de smartphone ni d’ordinateur susceptibles de les informer. Bref, les Pratsois ne manquent pas d’énergie pour faire aboutir ce projet !

Eric Lenoir : "la première règle du jardin punk, c'est de ne rien faire !"

Eric Lenoir : "la première règle du jardin punk, c'est de ne rien faire !"C’est précisément pour cet aspect oxymorique que j’ai choisi ce titre ! Depuis des millénaires, le jardin permet à l’homme de s’affranchir de la nature, des conditions extérieures, du vent froid grâce aux murs, des animaux grâce aux barrières, etc. Cette approche aboutit à la création de jardins qui ne sont absolument plus en lien avec la nature. Il suffit de voir les jardins modernes : ils sont à ce point aseptisés qu’ils deviennent des déserts de biodiversité et coûtent très cher à entretenir. On touche à l’absurde, et malgré tout, beaucoup de gens abordent le jardin de cette manière-là, non par envie, mais par atavisme. On leur a dit : un jardin, c’est comme ça et pas autrement. Je suis un ex-punk – j’ai même eu une crête ! – et ce que le mouvement punk a été à la musique et d’autres formes d’art, sa manière de mettre un coup de pied dans la fourmilière, peuvent permettre de prendre les choses autrement, et même carrément à l’envers. Aujourd’hui, on a le loisir de faire des jardins qui ne sont pas vivriers, donc on peut se permettre l’expérimentation, surtout dans un contexte où l’on doit réintroduire d'urgence de la biodiversité, alors qu’elle a disparu partout. Au lieu de faire contre la nature, comme on l’a fait depuis quelques siècles parce qu’on n’a pas eu le choix à certains moments, il s’agit ici de voir comment on peut faire avec elle.

La première règle du jardin punk, c’est de ne rien faire. Il faut commencer par regarder comme ça se passe. Pas la peine d'être une bête en botanique : il suffit de faire preuve de bon sens, d’observer ce qui pousse dans son jardin, à quel endroit, à quelle période. L’incompétence n’est pas forcément un frein. La première chose à faire est de regarder ce qui est déjà là, pour voir comment éviter de l’abattre ou de le remplacer. Parfois, il suffit de tailler deux ou trois branches pour rendre un arbre beau. L’autre principe est de faire avec les moyens du bord. L’une des voies consiste notamment à être capable de s’émerveiller de choses qu’on ne voit pas d’habitude, parce qu’on ne se penche jamais dessus. Vous avez déjà regardé une fleur de carotte sauvage ? C’est magnifique, et si vous arrêtez de tondre votre gazon, elle s'invitera dans votre jardin. Avec elle, vous aurez vingt variétés de papillons, des abeilles, un parfum envoûtant… En n’ayant rien fait, vous aurez un très beau jardin.

"Vous avez déjà regardé une fleur de carotte sauvage ? C’est magnifique, et si vous arrêtez de tondre votre gazon, elle s'invitera dans votre jardin. Avec elle, vous aurez vingt variétés de papillons, des abeilles, un parfum envoûtant…" Eric Lenoir

C’est toute la différence entre le jardin punk et le jardin sauvage ! A partir du moment où l’on intervient, on agit sur le milieu. Mais l’idée du jardin punk est de le faire a minima, à l’extrême minima. A la fin de mon livre, j’explique d’où vient l’idée de jardin punk. Un jour, un copain vient me voir et me dit : « j’ai fait un truc qui a fait râler tous les vieux du village, j’ai fait un vrai jardin punk ! » Il a nommé ce sur quoi je cherchais à mettre un nom depuis des mois pour désigner ma démarche. Son jardin punk consistait à cultiver des patates sans creuser de trou, en mettant ses tontes de gazon sur les tubercules. Quand il avait envie d’une patate, il grattait un peu le gazon et en retirait les patates pour les manger. Il a eu la plus belle récolte du village, et les autres jardiniers étaient dégoutés ! Dans sa démarche, il y avait le côté provocateur du punk, le côté j’en fous pas une, le pragmatisme et l'indifférence aux règles. Cette approche n’empêche pas d’avoir des récoltes, et permet à des gens qui n’en ont pas forcément les moyens de cultiver un jardin.

L’éducation judéo-chrétienne ! C’est tout le problème des atavismes. Effectivement, avoir un jardin ultra productif tel qu’on l’a appris après-guerre nécessite un boulot de dingue. Et pourtant, dans les années 1970, un Japonais qui s’appelle Masanobu Kukuoka a montré qu’on pouvait se passer de désherber, tout en ayant quand même une production. C’est toujours au fond la même question, à savoir : qu’est-ce qu’on veut produire sur quelle surface, et pour quoi faire ? En adaptant la nature de ce qu’on produit aux besoins réels, on change les choses. Par exemple on s’obstine à produire du maïs pour nourrir la volaille, alors qu’en cultivant des légumineuses, on ferait de l’engrais pour la plante suivante, et ça consommerait moins d’eau. Il n’est souvent pas nécessaire de livrer bataille. Il y a certes des batailles à livrer. Par exemple, on va être obligé de se bagarrer un peu contre la ronce, mais dans certains endroits on peut la tolérer. On aura alors des mûres, et les animaux auront de quoi manger en hiver et s’abriter. On a aujourd’hui l’avantage d’avoir des connaissances techniques complètement différentes. Elles devraient nous permettre de nous affranchir des méthodes industrielles et industrieuses… Il s’agit de savoir jusqu’où on peut s’affranchir de l’effort physique et financier.

Oui et non. Quand les magazines que vous évoquez parlent de jardin sans effort, il s’agit d’un jardin qui va vous coûter de l'argent, car il vous demandera de mettre des tonnes de paillage ou d’acheter des matériaux qui vous dispenseront de faire des efforts. Quand je parle d’absence de moyens, c’est aussi bien de moyens financiers que d’investissement moral. Il faut apprendre à lâcher prise, et c’est en ce sens que la donnée écologique est très importante : une pelouse non tondue est bien plus accueillante et diversifiée qu’une pelouse tondue, c'est un autre monde. Je n’avais pas spécialement de demandes en ce sens de la part de mes clients, si ce n’est pour quelques résidences secondaires. Le jardin punk est plutôt né en réaction à mes dialogues avec les élus et les collectivités. A propos des jardins de cités HLM comme celles où j’avais grandi, on me disait : « on ne peut pas faire mieux, on n’a pas les moyens. » J’ai voulu faire la démonstration inverse, et j’ai créé mon propre jardin, le Flérial. Au départ, il ne devait pas être aussi grand : je cherchais 5 000 m2 de terrain pour y installer ma pépinière, et je n’ai pas trouvé moins d’1,7 ha. Je me suis dit que c’était l’occasion où jamais, et j’ai décidé de montrer que je pouvais entretenir cette surface tout seul, avec deux outils, en y passant moins d’une semaine par an. C’est ce que je fais, et j’ai maintenant un vrai argument. Aujourd’hui, alors qu’on est beaucoup dans la gestion différenciée, mon livre trouve un écho important. Je ne l'ai donc pas écrit pour répondre à une demande des élus, mais pour leur faire la démonstration que tout est possible. Du reste, le jardin punk est un courant appelé à se développer, car les dotations baissent partout, que la SNCF ne sait pas quoi faire sans glyphosate et qu’il faut bien trouver des solutions.

J’ai eu la chance de discuter avec Gilles Clément une fois ou deux. Je lui ai dit : « je sais qui vous êtes, mais je ne sais pas ce que vous faites !» Nos démarches se sont développées de façon parallèle, et nous sommes un certain nombre à œuvrer dans cette veine là. En ce qui me concerne, il y a l’aspect très provocateur et le côté « rien ne m’arrête », au sens où je suis convaincu que ce n’est pas parce qu’il y a une cour en béton qu’on ne va rien pouvoir y faire pousser : on a des graines, on fait un trou dans le béton pour voir si ça pousse… et ça marche ! C’est ce qui m’amuse à chaque fois : même les endroits qui paraissent impossibles à végétaliser, le sont toujours in fine. Il y a chez moi quelque chose d’un peu plus extrême que dans d’autres démarches.

"Le jardin punk offre une réponse à ceux qui se disent : "j’ai un endroit pourri, je n’ai pas d’argent, est-ce que je peux faire quelque chose quand même ?"" Eric Lenoir

C’est un peu le cœur de l’histoire, en effet. Le jardin punk offre une réponse à ceux qui se disent : "j’ai un endroit pourri, je n’ai pas d’argent, est-ce que je peux faire quelque chose quand même ?" L’idée est de leur dire : "oui, tu peux faire quelque chose, et même si tu ne fais rien, il va quand même se produire quelque chose !" Ne pas intervenir est très important à ce titre. Le jardin punk repose sur l’idée que tout est disponible sur place. Le voisin est en train de jeter des pierres ? Pourquoi ne pas les récupérer ? C’est du pragmatisme poussé à son paroxysme. Le jardin punk joue plus sur l’entraide que sur le consumérisme. Il n’hésite pas à partir sur du moche, et surtout, à ne pas être dans la norme, notamment en termes de sécurité. Par exemple, il y a quelques jours, j’ai eu l’occasion de visiter un site ouvert au public dans une petite commune, dans un marais. L’élu local était passionné par cet endroit, et voulait absolument que ses administrés puissent y aller. Rien n’y est aux normes, mais au lieu de coûter entre 25 et 50 000 euros, l’aménagement des lieux en a coûté 3 000, et tout le monde en profite !

La première chose est de faire avec les végétaux présents sur place – ce qui suppose de les repérer, d’où l’idée de ne rien faire pendant un an. Par exemple, c’est bête d’arracher une marguerite alors qu’elle sera belle tout l’été. Il faut aussi être attentif à ce qui va se ressemer sur place parce qu’on aura gratté la terre. On peut aussi créer une auto-pépinière en récupérant ce qu’on glane à droite à gauche. Il y a aussi les échanges de graines, les boutures en place. Par exemple au Flérial, la majorité des haies sont issues de boutures d’osier en pleine terre : j’avais coupé de l’osier pour un chantier, et je l'ai replanté au lieu de l'évacuer en déchetterie. Ça ne m’a rien coûté. ! On peut également opter pour la récupération, aller voir son pépiniériste préféré, récupérer les vieux plants qui partent à la benne. Et puis de temps en temps on achète vraiment : ce n’est pas parce qu’on a un jardin punk qu’on ne doit rien acheter. Bref, il n’y a pas de règles, pas de dogmes, et d’autant moins que chaque cas est particulier. On ne peut pas faire un jardin punk sur du ciment comme on va le faire sur un terrain humide. On ne va pas faire le même jardin à Lille qu’à Marseille. Encore une fois, le jardin punk invite au lâcher prise, à voir ce qui se passe là où on vit, à faire avec ce qui se présente, à tirer parti de tout et à pirater le système !

Eric Lenoir, Petit traité du jardin punk - apprendre à désapprendre, éditions Terre Vivante, collection "champs d'action", novembre 2018, 96 pages, 10 euros - A commander ici.

Quels mobilités dans les territoires peu denses ? Entretien avec Pauline Métivier sur la démarche France Mobilité

Quels mobilités dans les territoires peu denses ? Entretien avec Pauline Métivier sur la démarche France MobilitéOn a lancé cette démarche en janvier 2018, dans le sillage des Assises nationales de la mobilité. Ces assises ont été un grand moment de concertation citoyenne dans les territoires et ont rassemblé tous les acteurs de la mobilité, qui ne se parlaient pas forcément jusqu’alors : collectivités territoriales, administrations de l’Etat, grands opérateurs de mobilité, start-ups, fédérations professionnelles, associations, etc. De nombreuses solutions ont alors émergé, qui ont en partie nourri le projet de loi d’orientation des mobilités. Mais nous avons aussi constaté que certaines des propositions énoncées ne relevaient pas de la loi, et que si celle-ci était nécessaire sur de nombreux points, elle ne ferait pas émerger à elle seule des solutions pour répondre à tous les problèmes concrets. Nous avons eu besoin de mettre en connexion les gens, de fédérer l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour la mobilité dans les territoires, et notamment les territoires peu denses. Des solutions peuvent y émerger, comme l’autopartage ou le co-voiturage, mais les freins à leur développement ne sont pas règlementaires et tiennent à l’absence de dialogue et de compréhension entre les différents acteurs.

France Mobilité met en œuvre différentes actions organisées selon six grandes thématiques. La première action, très concrète, a consisté à mettre en place un poste de facilitateur. Soit une personne identifiée comme ressource au sein du ministère, et que les porteurs de projets peuvent solliciter quand ils rencontrent une difficulté, notamment réglementaire. C’est ce facilitateur qui a lancé l’appel à projet dérogations, clôturé en décembre 2018, et dont l’idée était de faire remonter des projets pour lesquels il y avait des freins réglementaires à l’expérimentation, et de leur accorder des dérogations.Deuxième action : mettre en place une plateforme de mise en relation entre les personnes qui ont des besoins et celles qui ont des solutions. Cette plateforme, qui sera mise en ligne le 12 mars, va recenser sur une carte l’ensemble des projets, des solutions et des expérimentations sur les territoires, pour qu’ils puissent être répliqués ailleurs. On a déjà recueilli plus d’une centaine de projets.La troisième action porte sur la commande publique. L’idée est d’accompagner les collectivités dans le financement et l’organisation de services de mobilité sur leur territoire, et notamment auprès de start-up qui ont du mal à s’adapter aux contraintes des règles de la commande publique. Sur notre impulsion, il a été créé une dérogation pour les appels d’offre publics de moins de 100 000 euros dans les cas précis d’expérimentations et de services innovants. Sont particulièrement visées les communautés de communes en zone rurale qui veulent mettre en place un service de co-voiturage et le contractualisent avec une start-up. On est convaincus que ces nouveaux services portés par les start-up ne seront pas autonomes économiques sans financements publics.La quatrième action vise à créer une culture de l’innovation et des mobilités. On va lancer dans ce cadre un « tour France mobilité » à partir d’avril pour que les acteurs du secteur puissent se rencontrer.L’action numéro cinq porte sur l’ingénierie territoriale car les collectivités n’ont pas forcément les ressources en interne ni les compétences pour mener à bien des expérimentations. On a notamment lancé un appel à manifestation d’intérêt dans les territoires peu denses dès 2018, avec des dossiers très simples, en contrepartie d’un financement d’études. On veut aussi monter des cellules d’ingénierie territoriale. Nous projetons aussi d’organiser un autre appel à manifestation cette année. On a eu beaucoup de réponses lors du dernier appel à projets, ce qui montre qu’il y a de vrais besoins.Enfin, l’action 6 concerne les financements. Nombre de financements existent, mais ce sont généralement les mêmes types d’acteurs qui arrivent à les avoir car ils connaissent les mécanismes. Il n’est pas forcément nécessaire de créer d’autres fonds, mais de mieux orienter les financements.

"On porte cette attention particulière aux territoires peu denses car nous sommes convaincus que les nouvelles solutions de mobilité ont une vraie pertinente pour répondre aux besoins de ceux qui y vivent. Or, aujourd’hui la voiture individuelle est la solution, ce qui n’est bon ni pour la planète, ni pour le porte-monnaie. Sans parler des gens qui n’ont pas la possibilité de s’y déplacer, car ils n’ont pas le permis, ni de voiture." Pauline Métivier

C’est clairement notre focus en effet. Si des métropoles en expriment le besoin, elles pourront bien sûr utiliser les outils que nous mettons en place. On porte cette attention particulière aux territoires peu denses car nous sommes convaincus que les nouvelles solutions de mobilité ont une vraie pertinente pour répondre aux besoins de ceux qui y vivent. Or, aujourd’hui la voiture individuelle est la solution, ce qui n’est bon ni pour la planète, ni pour le porte-monnaie. Sans parler des gens qui n’ont pas la possibilité de s’y déplacer, car ils n’ont pas le permis, ni de voiture.

Les services réguliers de transport – bus, trains, etc. – ont leur zone de pertinence, mais il y a des territoires où ils sont à l’inverse très peu pertinents faute de besoins, d’où des bus vides ou des horaires inadaptés. Des solutions plus flexibles, pour partager les voitures ou faire du transport à la demande, décuplent les possibilités. Mais ce sont pour le coup des réponses très locales.

Le devenir des petites lignes est un sujet sensible. Tout d’abord il faut préciser que le gouvernement n’a pas prévu d’appliquer à la lettre le rapport Spinetta. Nous continuons de penser que le train a son domaine de pertinente, même pour les petites lignes, et que tout est affaire de contexte. On voit d’ailleurs ici que le modèle de l’Etat grand organisateur, qui planifie et prévoie, ne fonctionne pas sur ces sujets particuliers. On n’a pas les ressources pour rénover toutes les petites lignes, et nous lançons donc une démarche en liaison avec les régions, pour réfléchir à ce qu’on en fait, et le cas échéant trouver des financements et des solutions pour les optimiser. Il n’y a pas de grands principes sur ce point, si ce n’est que la France est un grand pays du rail et qu’on ne peut pas évacuer la question simplement.

Typiquement, le transport à la demande ! Il est très pertinent dans les zones peu denses, beaucoup moins dans les métropoles. Il est vrai que beaucoup de solutions se développent dans les métropoles car c’est là que se trouvent les modèles économiques des start-up.

Selon nous, la solution consiste à mettre les autorités organisatrices au cœur du système. Concrètement les communautés de communes sont le bon échelon pour savoir ce qui est pertinent et répondre aux besoins au cas par cas, sur un maillage très serré. Elles pourraient financer à ce titre une partie du service. Les start up ont évolué dans ce sens depuis le début des assises de la mobilité. Elles avaient tendance au début à ne pas aller voir les collectivités territoriales, elles n’en avaient pas le réflexe. Or elles commencent à comprendre, notamment les start-up de co-voiturage, qu’elles vont avoir besoin des collectivités pour se développer. Il faut donc à la fois accompagner les collectivités et les opérateurs de mobilités.

"Il y a un intérêt des start-up pour les territoires peu denses, mais ce sont des entreprises que leur modèle économique porte à voir à court terme : en tant qu’entreprises débutantes, elles ne savent pas si elles existeront dans trois mois, et ajustent leur trésorerie à cette incertitude." Pauline Métivier

Il y a un intérêt des start-up pour les territoires peu denses, mais ce sont des entreprises que leur modèle économique porte à voir à court terme : en tant qu’entreprises débutantes, elles ne savent pas si elles existeront dans trois mois, et ajustent leur trésorerie à cette incertitude. Les marchés qu’elles cherchent en premier sont donc ceux qu’elles peuvent développer rapidement, en l’occurrence dans les métropoles.

On pense que la voiture autonome est une opportunité, d’autant plus que ses premiers usages seront sans doute des usages partagés. Elle aura onc toute sa pertinence dans les territoires moins denses, car elles proposent un modèle économique intéressant, moins cher. Il y a déjà des expérimentations en cours en France, menées par Navya ou Michelin.

Pour lever les freins culturels, on a souhaité créer une action spécifique pour développer une culture commune, afin que chacun arrive à comprendre les contraintes de l’autre. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous souhaitons créer une formation spécifique avec l’IHEDAT. On lance en septembre une première promotion France Mobilité avec des gens venus d’horizons différents. Cette formation pourrait contribuer à créer cette culture commune.

C’est une question essentielle car on ne peut pas s’intéresser à un service sans savoir d’où vient la demande. L’urbanisme, les services publics, etc. ont des impacts sur la mobilité et doivent y être corrélés. Là encore, les collectivités ont un vrai rôle à jouer pour coordonner les actions sur ces différents champs, grâce à la vision transversale qu’elles ont de leur territoire.

La question de la mobilité est déjà très décentralisée en France. La gouvernance des mobilités telle qu’elle est abordée dans la nouvelle loi d’orientation des mobilités cherche à simplifier la prise de compétence des communautés de communes, et à les inciter à prendre la compétence. Aujourd’hui, 80% du territoire ne sont pas couverts par une autorité organisatrice de la mobilité, car les communautés de communes n’ont pas pris la compétence. Notre compréhension du sujet est qu’elles ne l’ont pas fait parce qu’il n’y avait pas de pertinence à développer des services réguliers. La question est de savoir comment l’Etat peut simplifier les choses. Chaque échelon territorial a sa pertinence. Le pari que fait la loi d’orientation des mobilités, c’est qu’en simplifiant la prise de compétence, on incite les communautés de communes à développer des mobilités. On leur fixe une date limite à partir de laquelle on considère qu’elles n’ont pas les moyens de le faire et la compétence est alors transférée à la région, qui est déjà chef de file dans la coordination des mobilités sur le territoire.

La mobilité est liée à tous les autres sujets. Il y a des besoins qui émergent en fonction des politiques d’urbanisme, en matière de services publics, etc.. A l’inverse, le développement d’une offre efficace de mobilité aura forcément un effet sur le comportement, le lieu d’habitation, etc. On ne fait pas de la mobilité pour faire de la mobilité, on est très conscients des enjeux qui lui sont liés, qu’ils soient écologiques, sociaux, etc.

Tribune : Pour un permis mobilité associé au permis de construire

Tribune : Pour un permis mobilité associé au permis de construireLa crise des gilets jaunes a mis en lumière l’impact des choix résidentiels des Français sur leur mobilité. Pour devenir propriétaires de leur logement, nombre de ménages, surtout les plus modestes, sont contraints à l’éloignement des bassins d’emploi, et particulièrement des métropoles où se concentrent les activités.Ce choix est en partie lié à un idéal : celui de posséder une maison individuelle avec jardin (ce type de logement est plébiscité par 3/4 des Français). Mais il tient aussi à une volonté de troquer le versement d’un loyer contre la constitution d’un capital mobilisable en cas de revente, et transmissible à ses descendants. L’accession fait en somme figure d’assurance à terme contre les aléas de la vie. D’autant plus que les mutations de l’emploi et la récurrence des crises économiques rend l’avenir incertain pour les classes moyennes.

Pourtant, les ménages qui font le choix de l’accession au risque de l’éloignement se heurtent bientôt à un écueil de taille : les dépenses liées à la mobilité. La corrélation entre situation du logement et contraintes mobilitaires est évidente. Ainsi, le taux d’équipement en véhicules à moteurs augmente dès qu’on s’éloigne des centres urbains. Selon les sources du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) citées par l’INSEE, presque tous les ménages habitant les zones rurales ou les zones périurbaines possèdent un véhicule. D’après le CCFA, en région parisienne, 60 % des ménages sont motorisés alors que dans les autres agglomérations françaises, les taux de motorisation sont proches de 80 %.De plus, être propriétaire d’une maison isolée implique souvent d’avoir deux véhicules. De quoi renchérir considérablement les charges de mobilité, surtout dans un contexte où l’emploi tend à s’éloigner toujours plus. On comprend mieux dès lors qu’une hausse du prix du carburant puisse fragiliser certains ménages. Non seulement ces derniers pâtissent de l’éloignement des centres urbains, mais ils n’ont aucun moyen de se soustraire à la nécessité de posséder une voiture, sinon deux.Au moment de l’acquisition d’un logement, on anticipe rarement les charges liées au transport. D’autant moins qu'elles varient en fonction de paramètres difficiles à prévoir : fluctuations des cours du brut, évolutions règlementaires et technologiques, taxation, changement de situation professionnelle, etc. Sans compter que les agents et promoteurs immobiliers n’ont aucun intérêt à alerter les futurs acquéreurs sur ce point.

Cette évaluation est pourtant déterminante. A ce titre, elle devrait être proposée à tous les candidats à l’accession pendant l’étape de commercialisation. De même que le diagnostic de performance énergétique, obligatoire depuis 2006, offre d’évaluer les futures dépenses de chauffage et d’électricité, de même un « diagnostic de mobilité » personnalisé pourrait permettre d’anticiper au moins en partie les dépenses contraintes de mobilité.Compte tenu des nombreux critères à prendre en considération et de leur évolution possible, celui-ci pourrait être calculé en fonction de la situation familiale et professionnelle des futurs acquéreurs, mais aussi de la situation plus globale du territoire où se situe le bien à acquérir (taux de chômage, bassins d’emplois, etc.). Il pourrait être exprimé en pourcentage de remboursement ou de loyer.

Une telle mesure associe nécessairement les élus locaux. La mise en œuvre d’un diagnostic de mobilité pourrait ainsi s’adosser à une évolution des PLU pour une meilleure inclusion des transports. L’obtention d’un permis de construire pourrait ainsi s’accompagner d’un « permis de mobilité ». Celui-ci serait éventuellement associé à un certain nombre d’obligations pour le maître d’ouvrage. Et notamment celle de fournir avec le logement des solutions de mobilité durables et économes : autopartage, covoiturage, achat d’un vélo à assistance électrique, etc.Les contrevenants à ces obligations réglementaires se verraient alors appliquer une taxe, dont le produit serait affecté à la transition mobilitaire. L'argent collecté viendrait ainsi financer le développement de transports collectifs à la demande, l'aménagement de pistes cyclables et diverses innovations. D’une telle mesure, on peut escompter un double bénéfice. Ce serait d’abord une manière de limiter le mitage pavillonnaire et d’encourager les acteurs de l’aménagement et de la construction à opter pour la densité et la proximité. Surtout, la création d'un "permis de mobilité"offrirait de libérer l’initiative (publique, mais aussi privée). Elle inciterait sans nul doute à la mise en œuvre d’expérimentations fécondes dans des espaces périphériques, dont le potentiel en matière de transition énergétique reste à ce jour sous-estimé…

Aux Archives nationales, l'exposition Mobile/Immobile sonde les mobilités contemporaines

Aux Archives nationales, l'exposition Mobile/Immobile sonde les mobilités contemporainesDans les sociétés contemporaines, la mobilité est une valeur, sinon un idéal. Se déplacer, bouger, voyager (si possible loin), est vu comme un gage d’ouverture au monde, de réussite sociale et de liberté. C’est même un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Ici et là pourtant, ce mythe né au XIXe siècle se fissure. Il y a bien sûr la crise écologique : les transports pèsent lourd (de l’ordre de 30% en France) dans les émissions de gaz à effets de serre, et l’organisation spatiale née de la massification automobile obère toute possibilité de transition à court et même à moyen terme. Il y a aussi la différentiation sociale et spatiale qu’opère la possibilité ou non d’aller et venir librement – la crise des migrants et celle des gilets jaunes l’illustrent chacune à leur manière. Au point que le géographe Tim Creswell écrivait en 2016 dans Ne pas dépasser la ligne ! : « La mobilité des uns dépend de l’immobilité des autres. »L’exposition Mobile/Immobile aux Archives nationales n’est pas de nature à réhabiliter ce « fait social total » qu’est la mobilité, ni à plaider pour un modèle (et un mode de vie) fondé à plus de 90% sur l’extraction pétrolière. Organisée par le Forum Vies Mobiles, elle synthétise les collaborations d’artistes et de chercheurs en sciences sociales suscitées par ce think tank depuis 2011, pour mieux plaider – dans la dernière partie surtout – la nécessité d’une décélération. L’ambivalence des mobilités contemporaines s’esquisse en effet dès le seuil de l’exposition, avant même qu’on n’en parcoure les quatre sections.A droite des escaliers, une série de planches de bandes dessinées conçues par Jean Leveugle à partir de textes d’Emmanuel Ravalt, Stéphanie Vincent-Geslin et Vincent Kaufmann (par ailleurs commissaire scientifique de Mobile/Immobile) décrit quatre « tranches de vie mobile », dont celles de Gaby, infirmière et mère célibataire contrainte à d’interminables trajets quotidiens par des contrats précaires, et de Jean, commercial ravi de voler de gare en aéroport. Si leurs regards se croisent furtivement dans le RER, toute autre forme de rencontre serait entre eux impossible : leur expérience de la mobilité – l’une contrainte, l’autre choisie – et la condition qui en découle les éloigne radicalement. De l’autre côté de l’escalier qui mène aux salles d’exposition, la même dialectique se fait jour dans les photographies de Vincent Jarousseau : initiateur pendant la dernière campagne présidentielle d’une série à Denain, dans le Nord, il défait l’idée qu’il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, et montre au contraire l’harassant quotidien de livreurs et de chauffeurs routiers, dont l’un apparaît d’ailleurs, sur les derniers clichés, vêtu d’un gilet jaune.

Après cette entrée en matière, la première section de l’exposition retrace la genèse d’un modèle économique et social dont la mobilité est la valeur cardinale. Pour ce faire, elle réunit d’abord une collecte photographique de 82 clichés amateurs pris en Chine entre 1960 et aujourd’hui. Le pays a effet vécu en accéléré les bouleversements qui ont conduit l’Occident, dès le 19e siècle, à valoriser la vitesse – au point d’accorder le design d’objets ménagers (dont le fameux presse agrume de Starck) aux formes nées de l’aérodynamisme ferroviaire et aérien. Elle montre surtout comment l’automobile remodèle l’espace dès l’entre-deux-guerres via la mise en œuvre du « zonage » prôné par le fonctionnalisme. A cet effet, l’accrochage confronte le Plan Voisin conçu par le Corbusier en 1925 à la représentation rétrofuturiste qu’en propose Alain Bublex. Des grands ensembles à l’étalement urbain, c’est tout l’aménagement urbain qui se plie désormais aux déplacements motorisés – au risque de l’uniformisation, comme le montre la série photographique « Espace-Construction » conçue entre 2002 et 2005 par Claire Chevrier.Mais la massification de l’automobile à l’échelle planétaire n’équivaut pas mobilité généralisée, bien au contraire. La deuxième section de Mobile/Immobile montre au contraire comment s’organisent des formes différentiées de mobilités, selon qu’on est homme d’affaire ou migrant, riche ou pauvre, Blanc ou Noir. Née d’une collaboration avec Tim Creswell, la série photographique « Ne pas dépasser la ligne ! » de Géraldine Lay révèle le tri qui s’opère à l’aéroport de Schipol (Amsterdam) et dans la gare du Nord entre les différentes catégories de voyageurs. Si Laura Henno reconstitue avec les migrants de Calais les étapes de leur périple dans une veine quasi épique, Ai Weiwei dévoile dans Réfugiés connectés (2017) le rôle crucial que les migrants assignent aux téléphones mobiles. Du reste, un aperçu des listes et des fiches conservées dans les Archives souligne que ce traitement différencié n’est pas un fait nouveau : mis en œuvre dès le Moyen-âge, le contrôle des populations mobiles (soldats, vagabonds, esclaves, etc.) se rationalise et se complexifie au 19e siècle, jusqu’à la généralisation du passeport et de la carte d’identité pendant la Première guerre mondiale.

Après un « sas » de transition dédié à la série « Néonomades » de Ferjeux Van Der Stigghel, Mobile/Immobile plonge ensuite dans les modes de vie contemporains, et s’intéresse tout particulièrement à la façon dont les mobilités dites réversibles (celles qui utilisent la vitesse et les objets connectés pour joindre des lieux distants sans perte de temps) reconfigurent nos relations aux territoires. Intitulée « des vies mobiles entre ville et campagne », cette troisième section explore d’abord l’espace périurbain européen et américain à travers les photographies de Marion Poussier, Patricia Di Fiore, Olivier Culmann et Jürgen Nefzger. Elle montre aussi la série « Suivre la piste du rail indien » d’Ishan Tankha, qui montre les voyageurs reliant Mumbai, mégalopole surpeuplée, aux régions côtières du Konkan, pour mieux nuancer l’idée d’un exode rural irréversible. Au gré de l’accrochage, cette continuité entre ville et campagne cède peu à peu la place à un monde entièrement urbanisé : les photographies de Tim Franco et l’installation de Wang Gongxin illustrent chacune à leur façon l’accélération des modes de vie en Chine, tandis que Sylvie Bonnot confronte le lent trajet du transsibérien aux déplacements pressés de la foule tokyoite.La solitude et l’anomie qui se dégagent de ces œuvres dispose naturellement le spectateur à aborder la dernière section de Mobile/Immobile. Résolument prospective, celle-ci ouvre sur cette question cruciale : Et demain ? Accélérer ou ralentir ? Une question que ne justifie pas seulement la lutte contre le changement climatique, mais plus largement les aspirations de nombre d’entre nous : selon une étude conduite en 2015 par le Forum Vies mobiles dans 6 pays, 8 personnes sur 10 souhaiteraient ralentir. A cet effet, Caroline Delmotte et Gildas Etevenard donnent à voir ce que pourrait devenir la région parisienne si elle devenait en 2050 une « bio-région ». Soit une série d’espaces verdoyants et productifs, qui contrastent singulièrement avec une version dystopique des mêmes lieux en cas de poursuite des modes de vie actuels. Marie Velardi propose quant à elle une « salle de décélération » accordée au rythme lunaire. Et pour clore l’exposition, Elinor Whidden nous invite à renouer avec la marche des Amérindiens sur les pistes, et à bricoler d’autres moyens de transport, dont la lenteur s’abouche avec la poésie. Tout un programme…

Mobile/Immobile : artistes et chercheurs explorent nos modes de vie, du 16 janvier au 29 avril 2019

Une exposition du Forum Vies mobiles aux Archives nationales - 60 rue des Francs-bourgeois 75003 Paris

Du lundi au dimanche (fermé le mardi)En semaine: 10h00-17h30 /Samedi et dimanche : 14h00-17h30Plein tarif : 8 €, tarif réduit : 5 €

Métro : Ligne 1 et 11 Arrêt Hôtel de ville / Ligne 11 Arrêt Rambuteau

Guy Di Meo : « Les métropoles ont joué un rôle presque caricatural de tri social »

Guy Di Meo : « Les métropoles ont joué un rôle presque caricatural de tri social »La première dimension de la métropolisation est liée à la consommation d’espace par les villes, qui est devenue considérable. En France, on avait défini l’urbain par des agglomérations de 2000 habitants dont les résidences étaient situées à moins de 200 mètres les unes des autres. Depuis la fin des années 1990, on est passé à une autre approche statistique, dite en aires urbaines : on considère des centres urbains qui correspondent à ce chiffre de 2000 habitants, et on y inclut l’ensemble des communes dont plus de 40% de la population se déplace vers les pôles en question ou vers des communes affiliées à ces pôles. Se dessine alors une image de ces aires urbaines qui approche la question métropolitaine. Le phénomène est en effet fondé sur la mobilité des individus, devenue la caractéristique majeure des espaces urbains. Il faut avoir en tête que par rapport à la ville ancienne, qu’on pouvait estimer plus statique, la métropole est un espace de mobilité. Prenons l’exemple de Marseille : la commune compte moins de 800 000 habitants, la partie agglomérée de la ville (ie : dont les constructions se tiennent à moins de 200 mètres les unes des autres) en compte 1 260 000, et l’aire urbaine 1 750 000 habitants, répartis sur 90 communes. En termes de consommation d’espace et d’espace affecté par l’urbanisation, on touche là à la métropolisation. L’air urbaine lyonnaise, elle, compte 500 communes, réparties sur plusieurs départements. Quant à Bordeaux, c’est quasiment l’essentiel de la Gironde qui est inclus dans cette masse urbaine. Il faut alors distinguer deux choses dans cette métropolisation par consommation d’espace : d’une part ce qui est un mécanisme de production de l’urbain, qu’on nomme métropolisation, d’autre part la métropole proprement dite, c’est-à-dire la ville ou agglomération qui dépasse le million d’habitants, même s’il est difficile de définir un seuil statistique. Le phénomène de la métropolisation est en somme un processus de croissance qui consiste à partir de centres à une diffusion des phénomènes urbains avec la constitution de relais situés à proximité des pôles principaux. Cette grille localisée dans une dimension régionale est connectée avec toute une série de centres en France et dans le monde. Cette toile mondiale est sans doute le phénomène géographique le plus saillant que l’on puisse observer de nos jours.

"La figure de l’ancien aménagement du territoire en France était fondée sur l’équilibrage entre Paris et la province, sur la création de grandes zones industrielles et portuaires modernes, de grands réseaux de communication. Avec la métropolisation, on est passé dans la figure d’un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus fondé sur l’échange et l’immédiateté." Guy Di Meo

En termes matériels et physiques si l’on veut, les premières manifestations de ce phénomène ont vu le jour au Nord-est des Etats-Unis, entre Washington et Boston, mais aussi en Californie, au Japon entre Tokyo et Osaka, et dans la fameuse banane bleue européenne qui va de la Lombardie à Londres en passant par Paris et la vallée du Rhin. Ces manifestations se sont construites progressivement après la 2e Guerre mondiale. On note ensuite l’accélération de ce type d’espaces à la fin du siècle dernier, à partir du moment où l’on entre dans le cycle de la mondialisation. Celle-ci a été un facteur tout à fait favorable pour la création d’un réseau mondial de métropoles. Elle a en effet généré une instantanéité des échanges, notamment financiers et informationnels, bref une sorte d’abolition du temps. Tous les centres mondiaux qui étaient récepteurs et émetteurs d’information, de matière grise, de capitaux, se sont connectés. Internet en est une manifestation absolument flagrante. On était auparavant dans un régime de proximité géographique, alors que nous sommes aujourd’hui dans un régime de connectivité : ce qui compte, c’est d’être connecté à, de pouvoir passer d’un réseau à l’autre. La métropolisation se prête à ce type de fonctionnement, elle est très efficace sur le plan économique, surtout pour les maîtres du jeu : elle permet de réagir dans l’immédiateté, avec des opportunités considérables pour ceux qui contrôlent le système de profit, de valeur ajoutée, de production d’idées, de savoir… Mais c’est aussi un système qui génère beaucoup de laissés pour compte, qui est très sélectif. La figure de l’ancien aménagement du territoire, en France, était fondée sur l’équilibrage entre Paris et la province, sur la création de grandes zones industrielles et portuaires modernes, de grands réseaux de communication. On était dans une figure de territoire relativement homogène. Avec la métropolisation, on est passé dans la figure d’un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus fondé sur l’échange et l’immédiateté, avec un triomphe de l’anglais devenu langue véhiculaire. Si l’on revient aux métropoles de terrain, on y observe qu’elles sont constituées d’un centre principal, et de ce que les Américains nomment des « edge cities », c’est-à-dire des centres secondaires, avec des centres commerciaux, des centres de recherche, des bureaux, etc. Tous ces éléments forment un ensemble de centres et de périphéries qui fonctionnent à l’intérieur d’une aire métropolitaine connectée au monde via des transports rapides, aériens et ferroviaires.

La gentrification est un phénomène spécifique, mais qui est accéléré par la métropolisation. Elle n’est pas vraiment une nouveauté : au XIXe siècle, l’espace social était déjà segmenté entre beaux quartiers et quartiers ouvriers. Evidemment, comme les centre-villes ont une très grande attractivité, et comme il y a une forte densité urbaine, les coûts d’accès au foncier et à l’immobilier augmentent à grande vitesse. C’est un système sélectif. La gentrification aujourd’hui pointée du doigt car elle recherche les ambiances urbaines, et prise paradoxalement les quartiers diversifiés sur le plan ethnique, qui avaient été les centres d’accueil de populations étrangères, et ont un patrimoine intéressant. Se met alors en place un marché inégal : d’un côté, des populations résidentes avec de maigres moyens, de l’autre des populations nouvelles qui ont des moyens, mais détruisent l’esprit des quartiers que pourtant elles venaient y chercher. Cela vient du fait que l’attraction citadine est toujours très forte. Certains prédisent la fin des villes, mais c’est totalement faux. Cela dit, la relation à la ville est générationnelle. Lorsqu’on a des enfants, on va en périphérie. Quand on vieillit, on revient vers le centre pour bénéficier des services urbains. Par ailleurs, on ne dit pas assez qu’il y a une gentrification périphérique. Aux Etats-Unis par exemple, elle est flagrante. Elle se traduit par ces cités fermées qu’on voit apparaître à la grande périphérie des métropoles américaines, avec une population choisie, contrôlée. Même dans les métropoles françaises, on assiste à des formes de « clubbisation » de l’espace. Certaines communes, en prenant des dispositions souvent urbanistiques, par exemple en autorisant uniquement les grandes parcelles, sélectionnent une population aisée et créent des clubs communaux en périphérie.

Je ne crois pas beaucoup à ce mouvement de désurbanisation dont on nous parle, ou de recul des villes. C’est un mouvement qui s’est esquissé dans les années 1960-70 : la population a alors quitté les villes centres où la population a diminué. Depuis les années 1990-2000, on note au contraire une repopulation des centres-villes. C’est le cas à San Francisco, où la population augmente plus dans le centre que dans l’agglomération. En Allemagne, certaines villes connaissent ce phénomène de dépopulation des centres, mais quand on regarde les villes les plus dynamiques, notamment celles de la vallée du Rhin, on note une augmentation de la population des cœurs métropolitains. Le déficit est au contraire présent dans les villes de vieille industrialisation, comme à Detroit ou dans la Rust belt. Quand la prospérité est là, les centres-villes restent forts. Evidemment, il y aura toujours des gens qui voudront s’installer à la campagne. Le mouvement hippie a généré ce type d’attitude. Mais les hippies avaient une manière de vivre différente, ils ne cherchaient pas des services, mais une vie naturelle et une certaine autonomie. Ils fuyaient l’urbain dans toutes ses dimensions.

"On ne peut pas détruire les métropoles telles qu’elles existent, mais il semble important de freiner le mouvement de périurbanisation, de le canaliser, et d’introduire un nouvel aménagement de l’espace." Guy Di Meo

Certes, mais ces gens demandent des services, et ne se coupent pas de la ville. Ce type de développement est du reste très utile. Si l’on essaie de réfléchir à l’avenir, il me semble que ces gens qui animent de nouvelles formes d’agriculture et de production alimentaire à proximité des villes sont intéressants sur le plan économique, écologique et humain. Mais à mon sens, il n’y pas la même coupure aujourd’hui vis à vis de l’urbain et des services que dans les années 1970. Ces gens sont reliés au monde par le virtuel et l’internet. La question est de savoir s’il faut encourager ce mouvement, s’il faut continuer à se diluer dans l’espace ou au contraire resserrer les rangs. On ne peut pas détruire les métropoles telles qu’elles existent, mais il semble important de freiner le mouvement, de le canaliser, et d’introduire un nouvel aménagement de l’espace.

En matière d’aménagement du territoire, l’après-guerre a été marqué par une prise en compte de deux échelles géographiques : l’échelle nationale, avec des rééquilibrages du territoire, et l’échelle régionale, avec déjà l’idée de métropole d’équilibre, sans parler de l’échelle européenne. C’est l’époque de la création des régions. Aujourd’hui, il faudrait peut-être passer à une troisième dimension, plus affirmée : la métropolisation. Celle-ci est au fond ce qu’était la régionalisation par le passé. C’est la forme de régionalisation qui correspond à la société capitaliste et libérale dans laquelle nous vivons. L’aménagement du territoire devrait se focaliser sur les métropoles et leurs effets. L’important est de travailler sur l’articulation des centres et des périphéries pour trouver des phénomènes de discrimination positive de nature à favoriser les zones périphériques en difficulté, sans oublier les zones centrales. En effet, si l’on regarde les statistiques de l’INSEE ou de l’Observatoire des inégalités, les vrais pauvres se trouvent dans les agglomérations, dans certaines banlieues. Il ne s’agit pas d’oublier cette population. Le discours RN a été de dire qu’on oublie les périphéries. C’est vrai dans une certaine mesure, mais il est difficile d’intervenir dans cette dilution spatiale pour des raisons de coûts. Aujourd’hui, en termes d’aménagement, il faut revenir à une échelle géographique qui articulerait au cas par cas centres et périphéries, grâce à des transports publics, des équipements périphériques, ce qui suppose des choix. C’est peut-être là qu’une politique de dialogue social, de concertation et même de participation, serait intéressante pour établir ces arbitrages, pour déterminer ce qu’on choisit comme centres à développer, avec quels systèmes de transports pour y accéder, etc. Dans les communes périphériques où de nouvelles populations s’installent (ceux qu’on appelait les « néos »), les gens ont souvent envie de faire société, de s’intéresser à la chose publique. Ce serait intéressant d’instaurer un dialogue avec ces nouvelles populations, les habitants plus anciens et les agriculteurs. C’est peut-être l’objet du grand débat national en cours, à condition qu’il soit localisé, territorialisé. Il y a toute une logique, assez paradoxalement dans une époque de mondialisation, de retour au local très forte...

Il me semble que cette articulation doit se faire par des partages de compétences et par un élargissement de la subsidiarité. Il y a une réflexion aux niveaux mondial et national sur les grands problèmes de notre temps. La question écologique notamment : l’injonction à créer des trames vertes et bleues dans le pays, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc., relèvent d’échelles internationales et nationales. Mais si l’on veut que les mesures préconisées soient reprises et revêtent une certaine efficacité, il faut revenir à une territorialité, peut-être à l’échelon régional ou métropolitain, qui peuvent être des échelons de gouvernance intéressants. Ce retour au local permettrait une prise en considération située des problèmes et une co-évaluation par les élus, les scientifiques, les citoyens, etc. Il s’agit de construire un co-diagnostic et d’établir des décisions partagées. Cette efficacité de mesure passe par le dialogue, par la mobilisation des populations. Une telle démarche est ambiguë car souvent les élus ne tiennent pas trop à ce qu’il y ait un débat permanent dans leur espace, et y tiennent d’autant moins que les communes sont grandes. Mais bien souvent, on butte aussi sur la difficulté de mobiliser le citoyen…

Effectivement. Les mouvements sociaux n’apparaissent pas au hasard et sont souvent surprenants. Personne ne s’attendait à ce qui s’est passé, malgré une somme de maladresses politiques qui a fini par faire déborder le vase. Les gilets jaunes montrent qu’il y a dans la population une envie de changer les choses. L’enjeu dans de tels mouvements est d’échapper à des utopies, et de ne pas s’enferrer dans des visions utopiques des solutions, pour rester dans des logiques d’action concrètes, de réalisations à mener. Le tout sans bouleverser complètement les cadres, sauf à changer les régimes, ce qui est toujours scabreux.

"Le système productif contemporain est très largement piloté par l’international, et fonctionne sur des sélections drastiques des travailleurs, avec des échelles de salaires et des exigences de compétences qui entrainent des distinctions très puissantes." Guy Di Meo

Les métropoles, par l’intensité de la production urbaine qu’elles ont entrainée, par les contextes économiques de la mondialisation et du capitalisme néo-libéral, ont joué un rôle presque caricatural de tri social, qui s’est opéré de manière très géographique, avec une superposition des conditions sociales et des espaces. Les métropoles ont accusé ce phénomène, qui existe depuis la Révolution industrielle au moins. On a parlé des clubs sécurisés, des zones périurbaines où les gens se sont installés parce que les terrains étaient bon marché et qu’on pouvait y faire construire à bon compte et échapper aux grands ensembles. Mais le chômage venant, comme il faut alors deux voitures dans le couple, on ne tient plus le coup. C’est d’ailleurs l’un des phénomènes décrits par les gilets jaunes. S’y reflète la marchandisation de l’espace métropolitain : les prix s’emballent et des facteurs ségrégatifs se mettent en place. Certes, l’espace n’a jamais été donné pour les accédants à la propriété, mais la différentiation des prix atteint aujourd’hui des niveaux très élevés. S’ajoute à cela que le système productif contemporain est très largement piloté par l’international, et fonctionne sur des sélections drastiques des travailleurs, avec des échelles de salaires et des exigences de compétences qui entrainent des distinctions très puissantes. L’objectif est alors d’installer les travailleurs les plus utiles pour les activités productives dans les meilleures conditions, avec le maximum de valeur environnementale, et de créer des espaces très attractifs pour des populations très productives.

Dans cette sélection spatiale, certains espaces proposés allient une relative proximité des centres et des cadres de vie agréables. Il existe dans ce domaine des articulations tout à fait heureuses. C’est vrai que le télétravail commence à se développer, mais pour des cadres qui doivent tous les jours se rendre sur leur lieu de travail, la proximité est une valeur, pour peu qu’elle soit associée à des espaces d’aménités. Bouliac, sur la rive droite à Bordeaux, est symptomatique de cette proximité des centres actifs de la métropole, alliée à un cadre de vie agréable. Il y a aussi un problème générationnel : ceux qui tiennent à la citadinité la plus forte sont souvent des jeunes ménages sans enfant. Ce sont d’ailleurs les fers de lance de la gentrification. Il y a aussi de plus en plus de populations étrangères à Paris, qui sont là pour des raisons de recherche, d’emploi dans des entreprises multinationales, et recherchent des ambiances urbaines. Ce sont autant d’éléments qui entrent dans les logiques de prix, notamment dans les quartiers gentrifiés. Bref, on a de plus en plus de mal à isoler des catégories particulières : chaque individu a ses composantes sociales et résidentielles spécifiques. Ça complique la lecture des phénomènes géographiques.

"Nous sommes à la recherche de solutions sur le plan social, économique et écologique. Or ces solutions ne peuvent venir que de la diversité. Il faut encourager à ce titre l’expérimentation." Guy Di Meo

Nous sommes à la recherche de solutions sur le plan social, économique et écologique. Or ces solutions ne peuvent venir que de la diversité. Il faut encourager à ce titre l’expérimentation. A mon sens les mobilisations qui sont à la base de ces expériences ne peuvent être que des mobilisations à caractère territorial, car il faut s’attacher aux détails de la nature si l’on veut arriver à quelque chose de cohérent. A ce titre, les expérimentations que vous évoquez sont très utiles : on y assiste à la fusion entre espace et vie sociale. On a là un creuset, un gisement de possibilités pour l’avenir de l’humanité. De la même manière que l’anthropologue Philippe Descola invite à conserver ce qui reste des sociétés premières pour connaître leur rapport à la nature et voir en quoi il est reproductible dans les sociétés en général, il faut les valoriser. La question est ensuite de savoir quelles sont les formes de pouvoir qui se créent dans ces entités, et si l’on peut admettre des exceptions à l’ordre républicain et des traitements très différents d’un citoyen à l’autre. Ceci mis à part, mais qui n’est pas une mince affaire, il faut voir quels en sont les fonctionnements, même utopiques. Il ne faut pas les prendre comme des espaces musées, mais les faire entrer dans l’action et les confronter à la réalité. Il y là un axe de recherche-action qui me paraît tout à fait essentiel.

Transition écologique : quelles pistes ?

Transition écologique : quelles pistes ?Pris avec le mouvement des gilets jaunes dans une crise politique majeure, le gouvernement a choisi le recul sur la taxe carbone : après avoir d’abord annoncé un moratoire pour 6 mois, Edouard Philippe s’est dit prêt le mercredi 5 décembre à geler toute hausse de la taxe sur les carburants. Celle-ci ne figurera donc pas au projet de loi de finance 2019. Faut-il voir dans la décision de Matignon un renoncement à toute ambition en matière de transition énergétique ?Lors du discours qu’il a prononcé le 27 novembre dernier devant le Haut conseil pour l’action climatique, fraichement créé pour aborder ces questions, Emmanuel Macron avait pourtant fixé le cap : « nous devons sortir de ce qu'on appelle les énergies fossiles. En 30 ans, c'est-à-dire en une génération, nous devons passer d'une France où 75 % de l'énergie consommée est d'origine fossile, c'est-à-dire le charbon, le fuel, le gaz naturel, à une France où, en 2050, la production et la consommation d'énergie seront totalement décarbonées. »Atteindre un tel objectif suppose d’agir, et vite. Comment mettre en œuvre une stratégie globale et un plan d’action écologiquement ambitieux, justes socialement, et aptes à être mis en œuvre rapidement ? Pour le gouvernement, le « débat national » annoncé lors de l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron doit constituer un premier pas. Si ses modalités et son calendrier restent flous, ses thématiques ont d’ores et déjà été fixées lors du conseil des ministres du 12 décembre. La « transition écologique » y figure en haut de la liste (« comment se loger, comment se déplacer, comment se chauffer »), suivie par la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’Etat et des services publics, mais aussi l’immigration, une "invitée surprise" qui pourrait bien constituer un point de divergence majeur au sein des gilets jaunes. En prélude à la consultation, voici quelques pistes de réflexion sur le thème de la transition écologique.

Comme l’expliquait récemment un article de Mediapart, la taxe carbone est un levier essentiel de la lutte contre le changement climatique. Fréquemment citée en exemple, la politique mise en œuvre par la Suède a dans ce domaine porté ses fruits : dès 1991, le pays a mis en place une taxe sur les émissions de CO2, et allégé en contrepartie les charges pesant sur le travail et les entreprises. Seules en étaient exemptées les entreprises soumises au marché européen des doits d’émission, pour des raisons de concurrence. Depuis le mois de janvier 2018, elles participent cependant à l’effort commun. En 2003, la Suède met également en place un système de certificats verts pour promouvoir la production d’électricité à partir de ressources renouvelables. Ces mesures ont permis au pays de transformer en profondeur son mix énergétique, et de favoriser le développement de l’éolien et de la biomasse. Résultat : même si la consommation d’énergie par habitant se situe dans la moyenne de l’Europe occidentale, le pays affiche la plus faible empreinte carbone de la zone. Selon un rapport de l'IFRI rédigé par Michel Cruciani, ce bilan positif tient à deux facteurs. D’abord à la capacité collective du pays à prendre un virage rapide pour décarboner l’économie et les modes de vie. Ensuite à la place qu’il accorde à la recherche et l’innovation. « L’intégration accrue du marché nordique dans un grand marché européen risque d’éroder ses avantages compétitifs », nuance toutefois le rapport.La réplication d’un tel modèle en France s’affronte à une question, qu’on pourrait résumer ainsi : comment favoriser l’acceptabilité d’une taxe carbone, ce qui suppose son équité, sans grever la compétitivité des entreprises ? En la matière, le gouvernement a tranché dans un premier temps en faveur de la compétitivité, d’où une série d’exonérations – sur le transport routier, sur l’aviation ou la pêche. Ce choix explique largement le mouvement des gilets jaunes : exprimant une demande très majoritaire en France de justice fiscale, ce dernier exige l’équité devant la transition écologique, et exige que son financement pèse d’abord sur les plus gros pollueurs. A ce titre, le débat national devra déterminer qui doit payer, et comment réaffecter au mieux le produit de toute nouvelle taxe sur les carburants.

En matière d’émissions de GES, le transport pèse lourd : selon le ministère de l'écologie et du développement durable, il était en 2013 le premier secteur en France, avec 38% des émissions. Mais en la matière, le mouvement des gilets jaunes a mis en lumière l’extrême disparité de l’offre de transports en France métropolitaine. D’un côté, des métropoles largement dotées de transports publics, mais aussi d’un éventail toujours plus vaste de mobilités connectées (trottinettes, vélibs, etc.). De l’autre, des territoires ruraux et périurbains où la voiture demeure la seule manière d’assurer des trajets quotidiens – lesquels se voient d’ailleurs allongés par la raréfaction de l’emploi, l’aménagement de zones commerciales distantes des centres urbains et le recul des services publics de proximité (hôpitaux, écoles, trains, etc.). En 2012, un rapport visionnaire du centre d’analyse stratégique annonçait que cette disparité pourrait conduire à un « scénario noir » dès 2015 : « déjà confrontés à l’éloignement des services essentiels, y lit-on, les territoires à faible densité vont devoir faire face dans les vingt prochaines années à une hausse inéluctable du prix des carburants, due à l’augmentation du prix du pétrole mais aussi à la mise en place d’une taxe carbone, quelle qu’en soit la forme. Dans le prolongement des tendances actuelles, un tel scénario pourrait conduire à appauvrir les habitants de ces territoires et à les marginaliser. Le risque de l’inaction est réel : une hausse durable du prix des carburants (à 3 euros le litre, par exemple, voir analyse de l’AIE des tensions sur le marché mondial) mettrait en péril les budgets déjà tendus d’un nombre élevé de ménages dans les territoires à faible densité. Elle entraînerait localement une spirale d’appauvrissement des valeurs immobilières, de l’offre de services de proximité et des conditions de vie quotidienne. Elle accentuerait la « relégation » sociale d’une grande partie de ces territoires, avec une triple peine : éloignement des services, accès plus difficile à l’emploi, dépenses accrues d’énergie pour l’habitat et le transport. » L'inaction (et même le renforcement des métropoles via la loi MAPTAM en 2014) ayant été la règle depuis, le mouvement des gilets jaunes vient mettre en question l'aménagement du territoire.Comment inverser cette tendance ? La création d’une offre de mobilités souples, « agiles », voire « smart » dans les espaces ruraux et périurbains pourrait être une piste, mais comment la mener dans des zones à faible densité, et ne disposant ni de la 4G ni de connexions Internet efficientes ? Promise par Emmanuel Macron à l’horizon 2020, la fin des « zones blanches » tarde à se mettre en œuvre. La couverture numérique de l’ensemble du territoire pourrait pourtant constituer un adjuvant de taille du rééquilibrage territorial. A deux titres : elle pourrait renforcer l’attractivité des zones extra-métropolitaines pour des TPE et PME en quête de loyers abordables et d’une meilleure qualité de vie pour leurs gérants et employés, mais aussi favoriser l’émergence d’une offre de transports individuels et collectifs à la demande.L’équité territoriale suppose aussi de maintenir dans les territoires ruraux des transports publics, voire de les développer. Une politique à rebours du rapport Spinetta, qui préconise au contraire de concentrer les moyens sur les lignes à grande vitesse, au détriment des liaisons secondaires. Enfin, quid du développement du vélo dans les zones périurbaines et rurales ? L’aménagement de voies vertes est bien sûr à encourager : la pratique du vélo y est dangereuse, et impossible la nuit, faute de voies éclairées hors agglomérations. La sécurité des aménagements ne saurait donc suffire, et il faut aussi prévoir des systèmes d’éclairages autonomes en énergie, comme il en existe déjà dans certains pays.

La mise en œuvre d’une politique écologique ambitieuse suppose aussi d’aborder la question du logement. Comme le rappelait récemment un article de Reporterre, la rénovation thermique est un indispensable facteur d’économies d’énergies. Renforcer les dispositifs existants (crédit d’impôt, éco-PTZ…) est à cet égard une nécessité. Or aujourd’hui, l’obtention d’aides est soumise à l’obligation d’un « bouquet de travaux ». Pour être éligible, les particuliers et copropriétés doivent en somme engager des sommes importantes. A cet égard, il pourrait être judicieux de faire évoluer les dispositifs existants vers des aides par paliers : les bénéficiaires pourraient ainsi planifier sur plusieurs années les travaux à réaliser.Réduire l’empreinte carbone du logement suppose aussi de l’aborder non comme secteur isolé, mais au contraire dans ses liens étroits avec d’autres postes, dont la mobilité. C’est ce que propose, en Suisse, la société à 2000 watts, qui vise à réduire l’empreinte carbone des pays les plus gros émetteurs en abordant globalement, selon une approche holistique, les consommations d’énergie. A cet égard, la création de permis de construire intégrant la mobilité pourrait être une piste, au moins dans le logement collectif neuf. De la même manière, la RT 2020 gagnerait à intégrer l’épineuse question des usages : aujourd’hui calculée sur des prévisions, la performance énergétique des bâtiments neufs laisse encore trop de côté les performances réelles des bâtiments dans des conditions "normales" d'utilisation. En ce sens, l’accompagnement des usagers après livraison est à développer par les promoteurs immobiliers et les bailleurs privés.Enfin, l’innovation technologique pourrait être une piste de réduction des émissions de GES du logement. Le très controversé compteur Linky propose ainsi des tarifications préférentielles en heures creuses et des délestages programmés aux périodes de pointe pour réduire les consommations d’énergie. A condition d'être accompagné et expliqué, son usage pourrait ainsi constituer un levier significatif...