Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

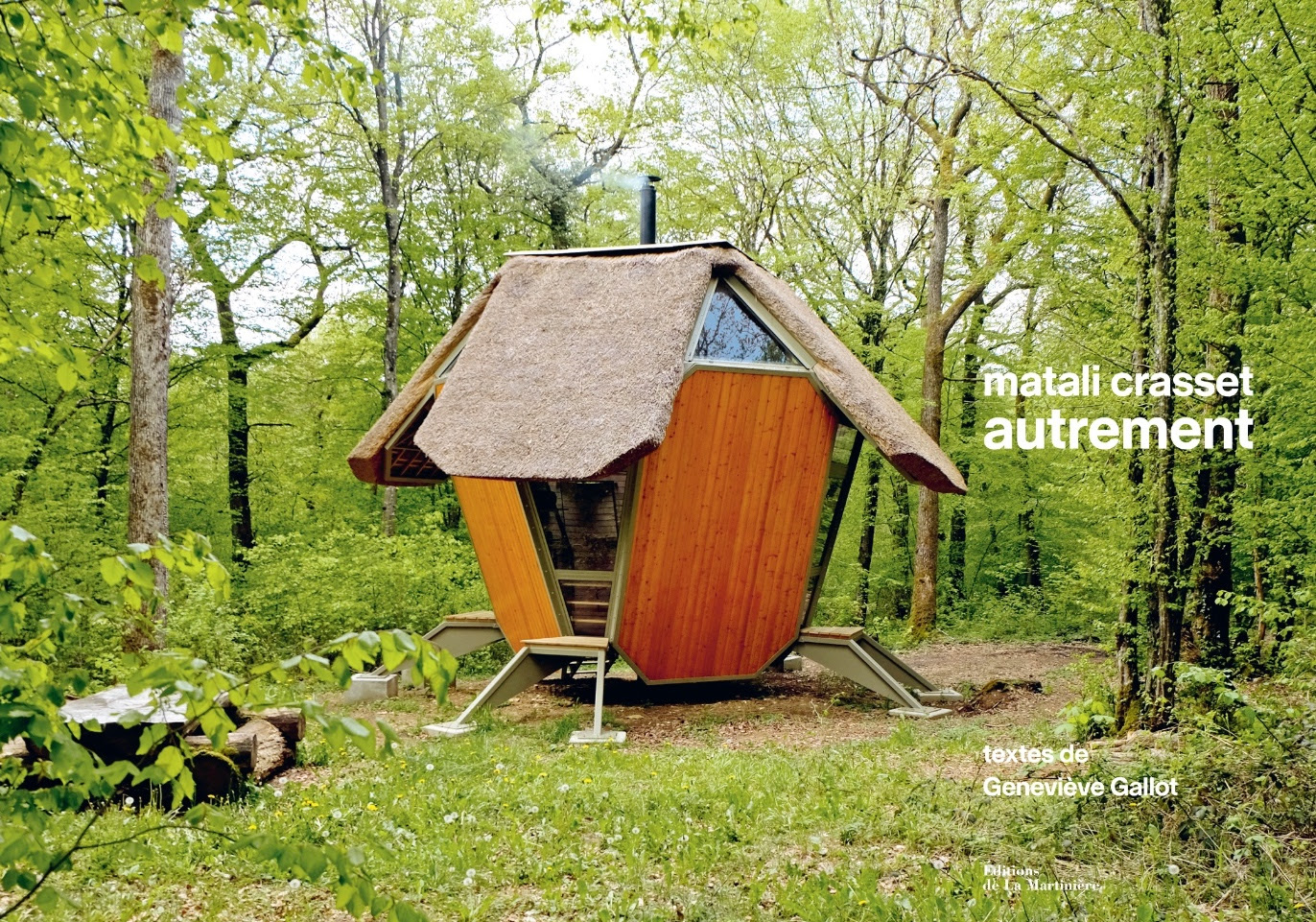

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

.avif) Edith Maruéjouls, géographe du genre : “L’égalité se construit dans des espaces partagés, par l’apprentissage de la négociation, du partage, du renoncement, de la reconnaissance et du conflit.”

Edith Maruéjouls, géographe du genre : “L’égalité se construit dans des espaces partagés, par l’apprentissage de la négociation, du partage, du renoncement, de la reconnaissance et du conflit.”Au sein du bureau d’études, nous intervenons sur une grande diversité de projets, mais notre cœur de métier repose sur le travail de terrain, entendu à la fois comme un espace concret et comme une méthodologie. Dès l’origine, nous avons choisi de privilégier des démarches inscrites dans la durée, proches des pratiques professionnelles, des usages quotidiens et des espaces concernés, plutôt que des interventions ponctuelles. Cette approche implique une immersion fine dans les contextes étudiés, par exemple dans le champ scolaire, en travaillant avec les enfants et les adultes présents dans ces espaces. L’entrée par l’espace constitue un levier central, permettant d’ancrer l’analyse dans un territoire autour duquel s’organisent projets, acteurs, métiers et pratiques. Le terrain peut désigner un espace public, une collectivité, une politique sectorielle ou un enjeu politique précis. Notre travail consiste à observer, comprendre les fonctionnements spatiaux et organisationnels et introduire les questions d’égalité de manière contextualisée.

Un de nos principes fondamentaux est d’agir dans les cadres existants, sans attendre des moyens supplémentaires ou des conditions idéales, afin de montrer que l’action est possible avec les ressources disponibles. Les enseignements issus du terrain sont diffusés via la formation, l’accompagnement des professionnels, l’analyse de la commande publique et des interventions dans l’espace public.

Un projet emblématique est celui que nous menons avec le département de la Gironde sur la construction de quatorze collèges. L’intervention s’est faite en amont, dès le Programme Technique et Fonctionnel, en introduisant des prescriptions d’aménagement égalitaire : blocs sanitaires mixtes, espaces interstitiels, cantine comme lieu de socialisation. Les équipes d’architectes ont été formées et accompagnées pour intégrer ces enjeux dès la phase de conception. Les projets ont été suivis jusqu’à leur mise en usage, permettant d’observer les effets concrets. L’introduction de sanitaires mixtes constitue un choix novateur, pensant les usagers au-delà de la seule catégorie de sexe et intégrant âges, corps, identités et étapes de la puberté. Ce projet illustre le passage d’un travail centré sur les usages à une intervention sur la valeur structurante de la construction, matérielle et politique, en rendant visibles les enjeux d’égalité dans l’espace bâti. D’autres terrains, comme les équipements sportifs et les espaces de jeu, prolongent ces réflexions sur les inégalités de genre.

"Le terrain montre que les inégalités ne se résument pas à une reproduction sociale, mais relèvent aussi de mécanismes de production actifs. Elles résultent d’actions et de non-actions, et sont modifiables si les acteurs saisissent les leviers existants."

Le terrain montre que les inégalités ne se résument pas à une reproduction sociale, mais relèvent aussi de mécanismes de production actifs. Elles résultent d’actions et de non-actions, et sont modifiables si les acteurs saisissent les leviers existants. L’ouvrage Société égale illustre cette conviction : chaque chapitre se conclut par des questions opérationnelles, montrant que l’action est possible avec les ressources et compétences existantes. À l’inverse, l’absence d’intervention maintient les systèmes de domination. Les données de terrain montrent la stabilité remarquable des mécanismes d’inégalités sur plusieurs décennies, tant dans la structuration des relations filles-garçons que dans la construction de la masculinité au sein des groupes de pairs.

La cour d’école est un espace heuristique pour observer les dynamiques sociales, non pas seulement en tant que lieu de formation des « générations futures », mais par la façon dont les adultes et la société structurent l’enfance. C’est un lieu de relations contraint et régulé, où les enfants partagent temps, espaces et activités. La mixité formelle n’y garantit pas l’égalité réelle : la non-mixité et la « police du genre » s’y installent comme normes ordinaires. L’enjeu central est la hiérarchisation et la reconnaissance des filles comme corps social légitime, capables d’occuper physiquement et symboliquement les lieux. Travailler en faveur de l’égalité implique de permettre aux garçons d’investir des pratiques féminisées et de remettre en question les normes de masculinité. L’égalité ne peut être pensée que dans un seul sens : elle nécessite la transformation conjointe des places, rôles et représentations dès l’enfance.

"Dans la cour d'école, la mixité formelle n’y garantit pas l’égalité réelle : la non-mixité et la « police du genre » s’y installent comme normes ordinaires."

Les politiques publiques ne sont pas aujourd’hui à la hauteur des enjeux. Néanmoins, certaines collectivités expérimentent et développent des initiatives intéressantes, comme à Nantes qui porte l’ambition de devenir la première ville non-sexiste en 2030 et Poitiers dont la mairie a été élue par un collectif citoyen. Cependant, ces initiatives restent encore peu nombreuses et dispersées. L’absence d’un projet politique global limite l’efficacité. Les questions d’égalité ne peuvent être réduites à des comportements individuels. Faire porter la responsabilité sur les jeunes filles constitue une erreur en leur disant par exemple “Foncez, osez”, car elle ignore les mécanismes cumulatifs d’exclusion et le rôle structurant des adultes.

Les freins actuels tiennent à l’absence de vision politique structurante, de moyens pérennes et de reconnaissance institutionnelle des approches féministes. Les résistances se traduisent par la marginalisation des luttes féministes, l’absence de transmission des savoirs et la montée de discours masculinistes. Les politiques d’égalité et de lutte contre les violences peinent à être intégrées comme paradigme central de l’action publique, contrairement à d’autres cadres largement admis, comme l’écologie ou la lutte contre la pauvreté. La question féministe demeure souvent marginalisée, perçue comme partisane ou illégitime, y compris dans la recherche et les pratiques professionnelles.

"Les politiques d’égalité et de lutte contre les violences peinent à être intégrées comme paradigme central de l’action publique, contrairement à d’autres cadres largement admis, comme l’écologie ou la lutte contre la pauvreté. La question féministe demeure souvent marginalisée, perçue comme partisane ou illégitime, y compris dans la recherche et les pratiques professionnelles."

L’hypothèse centrale est que les violences émergent là où la relation à l’autre n’est ni apprise, ni encadrée, ni rendue possible. L’égalité se construit dans des espaces partagés, par l’apprentissage de la négociation, du partage, du renoncement, de la reconnaissance et du conflit. Le conflit encadré structure la relation sociale. Sans encadrement, il produit de la violence. La séparation systématique installe une défiance durable et une violence symbolique.

Travailler en faveur de l’égalité revient à affirmer que la relation entre les sexes est possible et nécessaire, non pour gommer les différences, mais pour construire un espace commun fondé sur la liberté, la confiance et le respect. La généralisation de la séparation dans les moments ordinaires de sociabilité constitue un échec collectif majeur.

L’ouvrage Faire Société égale, co-écrit avec Célia Ferrer, s’inscrit dans un temps long de recherche et de terrain. Il vise à donner forme aux paroles recueillies et à rendre hommage aux personnes rencontrées. Le choix d’une écriture à deux voix permet de montrer la pluralité des approches féministes. Structuré autour des droits fondamentaux, le livre interroge les évidences sociales et propose des pistes de transformation accessibles, à partir de questions concrètes. Il aborde des enjeux sociétaux tels que la parentalité, le soin, la pauvreté ou le vieillissement, en affirmant la nécessité de l’engagement. En conclusion, il insiste sur l’importance de projeter des imaginaires positifs et de penser le plaisir collectif d’être ensemble, fondé sur des actes concrets de confiance et de solidarité, comme condition d’un projet de société égalitaire.

Célia Ferrer et Édith Maruéjouls, Faire société égale : des outils pour agir, éditions Double ponctuation, 2025, 336 pages, 20 euros

La neuroarchitecture : intégrer les neurosciences pour des lieux plus inclusifs

La neuroarchitecture : intégrer les neurosciences pour des lieux plus inclusifs

“Complètement par hasard”. Quand Hajet Atti, architecte et doctorante à l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod (ISC-MJ) découvre le terme de neuroarchitecture en 2011, c’est de manière fortuite alors qu’elle est en pleine recherche de son sujet de fin d’études pour le diplôme d'architecte. “Je me suis intéressée à l'autisme et les différentes approches architecturales qui s'y appliquent, explique-t-elle. Il y avait beaucoup de contradictions et je ne trouvais pas la bonne approche à adopter, le bon cadre de réflexion pour répondre aux problématiques soulevées par la notion de spectre autistique. En creusant un peu plus, je suis tombée sur un nouveau courant, la neuroarchitecture qui m’a passionnée car il s’agit d’intégrer les connaissances en neurosciences dans la conception de bâtiments pour rendre les espaces plus inclusifs.”

Après quelques années à exercer en tant qu’architecte, Hajer Atti reprend la recherche et se lance dans une thèse. Objectif : comprendre comment la neuroarchitecture peut proposer des solutions adaptées aux personnes atteintes de trouble autistique.“L'architecture impacte le quotidien des personnes autistes à 90% voire 95% en termes de mal-être”, précise l’architecte. Les recherches dans cette discipline adoptent une méthodologie qui prend en référence des personnes dites neurotypiques pour démontrer les impacts du bâti sur les émotions et les comportements. Les résultats de ses recherches viennent confirmer des études sur l’importance de la lumière naturelle et de la nature.“La hauteur sous-plafond, l’acoustique et l’éclairage naturel, direct ou indirect déjà très étudié en neurosciences sont à prendre en compte ou encore la présence de la nature qui a fait ses preuves et dont les études révèlent qu’elle peut réduire le temps de convalescence dans les hôpitaux et les cliniques, et améliorer l'état de santé de personnes bipolaires par exemple.”

“La hauteur sous-plafond, l’acoustique et l’éclairage naturel, direct ou indirect déjà très étudié en neurosciences sont à prendre en compte ou encore la présence de la nature qui a fait ses preuves et dont les études révèlent qu’elle peut réduire le temps de convalescence dans les hôpitaux et les cliniques, et améliorer l'état de santé de personnes bipolaires par exemple.” Hajer Atti

La discipline voit officiellement le jour au début du XXIe siècle. En juin 2003, une conférence inaugurale sur l’architecture et les neurosciences a acté la reconnaissance officielle de l’Académie de Neurosciences pour l’Architecture (ANFA). Créée pour explorer les relations entre la recherche en neuroscience et la pratique architecturale, elle regroupe aujourd'hui près de 400 membres venus de différents pays dans le monde. L’architecte américain John P. Eberhard, président-fondateur de l’ANFA, soulignait dans un article datant de 2009* que “nous passons plus de 90 % de notre temps dans des édifices. Il serait donc judicieux de faire un effort particulier pour inciter doctorants et post-doctorants en neuroscience à entreprendre des recherches en lien avec les hypothèses dégagées par les études que l’ANFA a menées sur les expériences architecturales.” A l’origine de ce mouvement, le médecin Jonas Salk. Dans les années 1950, il travaille à mettre au point un vaccin contre la poliomyélite mais ses recherches n’avancent pas. Il décide alors de partir en voyage en Italie. Selon lui, c’est la visite du monastère d’Assise qui lui aurait permis de trouver la solution. Convaincu dès lors de l’impact de l'architecture sur notre cerveau, le médecin, avec l’architecte Louis Kahn, ambitionne de reproduire à grande échelle l’expérience avec la construction d’un bâtiment à San Diego, en Californie. Il fonde l'Institut Salk pour les études biologiques à l’architecture brutaliste.

Prendre en compte la variabilité du spectre autistique nécessite de privilégier des espaces modulables qui peuvent s'adapter à des émotions très différentes, voire opposées. “La solution architecturale pour les personnes hypersensibles, dérangées par le bruit et la lumière sera de réduire au maximum les nuisances sonores ou lumineuses”, explique Hajer Atti. “Toutefois, si on enlève ces éléments pour les personnes hyposensibles qui ont besoin de stimulations, les études montrent que les conséquences et les réactions sont les mêmes, c'est-à-dire des crises, de l'automutilation, des cris, etc.”

“La solution architecturale pour les personnes hypersensibles, dérangées par le bruit et la lumière sera de réduire au maximum les nuisances sonores ou lumineuses”, explique Hajer Atti. “Toutefois, si on enlève ces éléments pour les personnes hyposensibles qui ont besoin de stimulations, les études montrent que les conséquences et les réactions sont les mêmes, c'est-à-dire des crises, de l'automutilation, des cris, etc.” Hajer Atti

Cette approche entre en résonance avec le projet réalisé au sein de l'hôpital du Vinatier à Lyon. La question d' adaptabilité du bâti y a été intégrée de façon à répondre aux forts contrastes entre les besoins des résidents. Inaugurée en novembre 2024, cette unité dédiée à des patients souffrant de troubles cognitifs se veut expérimentale. Elle a été pensée par l’architecte Lionel Thabaret dont l’agence est spécialisée dans des projets dans le domaine de la santé, le médico-social, la détente et le bien-être, pour éviter de stimuler les sens de patients atteints de troubles autistiques sévères. “ Nous avions carte blanche pour ce projet. Nous sommes partis du postulat que nous n’avons aucune connaissance de la perception de la troisième dimension des personnes ayant des troubles cognitifs, énonce l’architecte à la tête de l’agence Cent 7. On s’est inspiré de nos réalisations dans le domaine du bien-être pour proposer une architecture dont l’ambition est d’apaiser et de s’adapter. Notre réponse a constitué en un bâtiment composé d’espaces de vie avec des alcôves variées, conçues pour proposer des lieux d’isolement tout en permettant de rester connecté aux autres. Certaines alcôves intègrent des jeux de lumière personnalisables, un ciel étoilé, ou des dispositifs inspirés des besoins sensoriels des personnes autistes. Les chambres proposent de grandes fenêtres basses adaptées aux personnes vivant souvent près du sol et ouvertes sur l'extérieur et le jardin privatif pour rester connecté à la nature ”.

Le site étant très végétalisé, l’équipe a choisi de préserver les arbres existants pour maintenir la continuité paysagère et renforcer le lien entre les résidents et le parc public. “Pour fluidifier le lien avec l’extérieur et éviter les ruptures visuelles, nous avons opté pour une façade d’entrée vitrée et une clôture transparente, indique Lionel Thabaret. Pour accueillir les familles des résidents dans les meilleures conditions, un auvent monumental à l’entrée fait figure de refuge convivial. Sans se revendiquer de la neuroarchitecture, Lionel Thabaret parle davantage “d'une architecture sensorielle”. Pour réaliser ce projet, il a travaillé conjointement avec les équipes soignantes qui ont pu apporter leurs connaissances. Il a aussi recueilli l’avis de personnes autistes.

Mouvement architectural peu connu, la neuroarchitecture pourrait apporter des solutions pertinentes pour offrir des espaces de vie plus inclusifs pour d’autres typologies de publics. Pour la chercheuse Hajer Atti, les perspectives de cette discipline sont très prometteuses : “ De nombreuses études en neurosciences ont montré les effets du bâti sur différentes populations comme les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé ; toutefois c’est une discipline qui n’est pas apprise en écoles d’architecture, dotée d’un langage peu accessible, mais dont les impacts me paraissent considérables”. Quant à l’agence Cent 7, à laquelle le projet du Vinatier a apporté une forte visibilité et attiré des visiteurs du monde entier, elle se penche actuellement sur une unité fermée dans un Ehpad pour des personnes atteintes de troubles cognitifs. Son ambition : proposer un habitat où l’on se sent chez soi, sans soin médicalisé mais qui répond aux besoins de personnes désorientées. Et Lionel Thabaret de confirmer : “Les défis sont énormes ! La prochaine étape serait de créer des espaces pour permettre à des personnes ayant des troubles cognitifs d’assister à un match sportif ou à un concert”.

« Applying Neuroscience to Architecture » (Juin 2009), un article (en anglais) de John P. Eberhard, président-fondateur.

"Comment soulager les personnes touchées par l'autisme grâce à la neuro-architecture" (mai 2025), un article d’Hajer Atti.

.jpeg) Avec "Parties communes" le Pavillon de l'Arsenal scrute la part collective de l'habitat

Avec "Parties communes" le Pavillon de l'Arsenal scrute la part collective de l'habitat

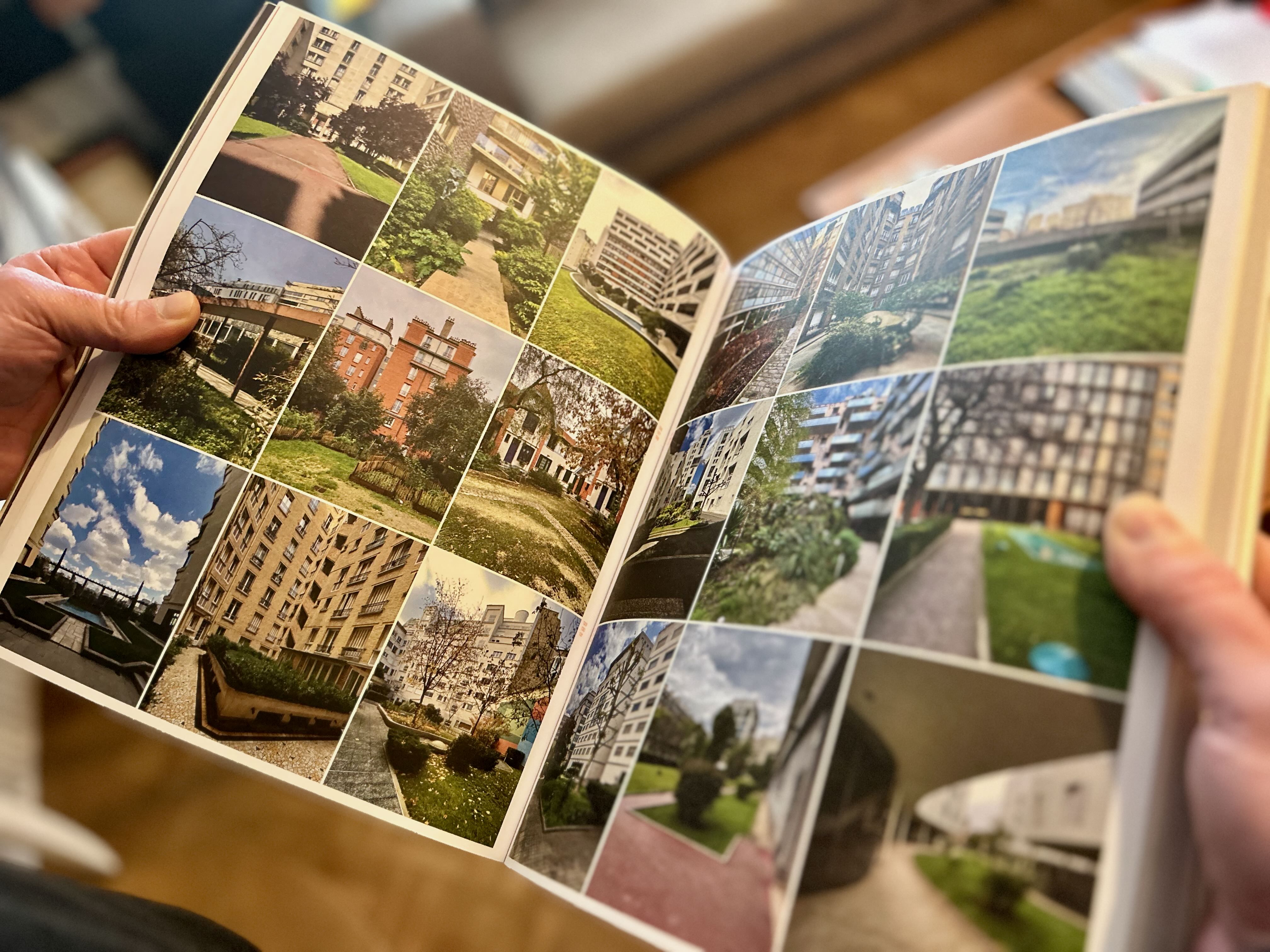

Qui dit habitat collectif dit nécessairement parties communes : sans halls d’entrée, escaliers, paliers, coursives ou ascenseurs, il serait impossible d’accéder à son logement. Comme le rappelle Patrick Bloche, premier adjoint à la maire de Paris, dans l’avant-propos du catalogue de “Parties communes”, c’est au départ “un objet produit uniquement par des contraintes, et non le fruit d’un idéal”. Dès le cartel d’introduction de l’exposition, la formule d’un promoteur anonyme résume en d’autres termes ce qui en fait la particularité : “C’est tout ce que l’on ne vend pas”. À ce titre, les parties communes ne sont pas nécessairement des espaces où se fabrique du commun : elles sont avant tout dévolues à la circulation, à la desserte ou au stockage dans le cas des locaux poubelles et autres garages à vélos. De là à vouloir les réduire à la portion congrue, il n’y a qu’un pas…

Comme le souligne le sous-titre de l’exposition, elles sont pourtant une “aventure collective” et recèlent bien des promesses de sociabilité et de partage. “Les parties communes des immeubles d’habitation constituent l’un des réseaux sociaux les plus incontournables de nos vies, notent dans l’introduction du catalogue les commissaires de l’exposition, l’architecte Aldric Beckmann et le journaliste et critique d’architecture Jean-Philippe Hugron. Elles incarnent même ce que d’aucuns désignent comme le “vivre-ensemble”.

Englobées dans une sociologie de l’habitat qui ne les repère pas en tant que telles, elles ont rarement fait l’objet de recherches en soi. D’où l’intérêt du travail mené par Aldric Beckmann et Jean-Philippe Hugron. Dans Parties communes, ils approchent leur sujet en trois volets diffractés dans l’espace d’exposition grâce à une scénographie ouverte, qui déborde jusque dans les jardins de l’ancien hôpital.

Les deux commissaires font d’abord l’inventaire d’une typologie spatiale qui va du hall au toit terrasse. Ils procèdent aussi l’étude de cas de vingt immeubles à Paris et sa proche banlieue, du XIXe siècle à nos jours. Axonométries et diagrammes viennent alors souligner la part plus ou moins généreuse qu’occupent les parties communes dans l’espace bâti.

Enfin, un travail d’enquête auprès des usagers, mais aussi des acteurs de l’immobilier et de l’architecture leur permet d’approcher les usages de ces espaces, et d’en cerner les enjeux réglementaires et économiques. Une documentation, sous forme de photographies, de films, de livres, mais aussi d’une collecte de petits mots laissés à l’attention dans les halls d’immeubles pour annoncer une fête ou un anniversaire, suggèrent que les parties communes sont aussi un fait social : lieu d’apparat où s’exprime le statut social des habitants, mais aussi espace de rencontre, dialogue et de négociation.

Parties communes, une aventure collective

Hôpital La Rochefoucauld

15 avenue du général Leclerc

75014 Paris 14, France

Mercredi-Vendredi: 12h-17h

Samedi-Dimanche: 12h-19h

Parties communes, une aventure collective, éditions Pavillon de l’Arsenal, 2025, 296 pages, 35 €

.jpg) Quartiers de demain : 10 propositions pour des quartiers prioritaires dans lesquels il fait bon vivre

Quartiers de demain : 10 propositions pour des quartiers prioritaires dans lesquels il fait bon vivre

Grands ensembles construits après-guerre en périphérie, anciennes cités minières ou centres urbains dégradés, en France, près de 1600 quartiers prioritaires rencontrent des problématiques bien spécifiques, entre stigmatisation systémique et fragilités socio-économiques. Comptant environ 6 millions d'habitants, ces territoires classés quartiers prioritaires de la ville (QPV), ont la particularité de regrouper un grand nombre d’habitants confrontés à la précarité et l’exclusion sociale (chômage plus élevé, difficultés scolaires, inégalités de santé) et à des difficultés touchant au cadre de vie et au logement (habitat parfois dégradé, manque d’espaces verts et d’infrastructures adaptées). C’est à cet enjeu urbanistique que répond la grande consultation internationale d'architecture, d'urbanisme et de paysage lancée par le président de la République Emmanuel Macron depuis Marseille en 2023. En tout, près de 492 candidatures ont été reçues, 30 équipes pluridisciplinaires françaises et internationales pré-sélectionnées pour retenir 10 équipes finalistes, choisies selon leur sensibilité et compréhension aux enjeux des sites.

Du côté de la méthode, la participation citoyenne a été intégrée dès le départ. “Les 216 membres des jurys citoyens ont été associés tout au long du dialogue compétitif, ce qui est assez rare dans les phases de conception des projets, souligne Romane Molle, chargée de mission auprès de la direction générale, GIP Europe des projets architecturaux et urbains . Le dialogue compétitif a été rythmé par des commissions de dialogue marquant ces trois phases (diagnostiques, scenarii, projets). Les jurys citoyens se réunissaient constamment en amont des commissions afin de rencontrer les équipes, d'échanger avec elles de leurs propositions, de formuler un avis sur les projets qui étaient portés par deux représentants du collectif en commission de dialogue. Ces représentants avaient chacun une voix délibérante au même titre que les représentants de l’État, de la maîtrise d'ouvrage ou que des personnalités qualifiées.”

Coulées vertes, écoquartiers, espaces publics repensés, rénovations patrimoniales et équipements réinventés : ces leviers de transformation sociale et urbaine se caractérisent par leur réplicabilité et leur exemplarité, tout en intégrant les enjeux de transition écologique. Dans chaque projet, la préservation de l’identité du territoire, ainsi que l’économie circulaire et la valorisation des ressources, ont été privilégiées. Ces interventions visent une requalification qualitative, bien au-delà de la simple fonction, et sont pensées comme des déclencheurs à l’échelle du quartier ou du centre-ville, recréant les liens pour “recoudre” les rapports entre quartiers et centre-ville, habitants et équipements, nature et ville. Les montants des projets agrégés atteignent environ 125 millions d'euros de travaux hors taxe. Le début des chantiers est prévu, pour certains, dès 2027.

Focus sur 4 projets lauréats.

Ancienne chaufferie désaffectée inscrite en 2016 au titre des Monuments historiques, le site des Tarterêts se transforme en un équipement culturel public ouvert au quartier. Le projet, mené par l’agence h2o architectes, souhaite valoriser le patrimoine architectural en conservant l’existant tout en améliorant ses performances thermiques et acoustiques. Le changement d’usage du site s’accompagne de la requalification des abords et l’animation de la façade pour renforcer son lien avec la ville. Les espaces intérieurs, modulables et adaptés aux usages culturels et conviviaux, intègrent discrètement les dispositifs techniques. Un mobilier évolutif (les SuperMeubles), conçu avec les habitants, accompagne cette flexibilité et incarne la dimension collaborative du projet.

Pour Dominique Perrault Architecture, architecte mandataire aux côtés de MBL architectes, le projet envisage la rénovation de ce grand ensemble des années 1970 comme un processus progressif, sans démolition massive, qui s’appuie sur le bâti existant. Le choix a été ici la transformation plutôt que la reconstruction dans ce quartier de 8 tours promis à un important programme de renouvellement urbain et qui prévoit notamment la démolition de 3 autres tours. La tour 8 est réorganisée de l’intérieur par la création d’une rue verticale, qui améliore la ventilation, les circulations et la mixité des usages (logements, services, activités), tout en conservant son image extérieure. En pied de tour, les espaces sont aussi repensés pour accueillir de nouveaux usages et renforcer le lien avec le quartier. L’aménagement paysager accompagne cette transformation en structurant l’espace public et en améliorant le confort climatique tout en offrant une continuité écologique.

.jpg)

L’agence d’architecture mandataire Baseland, a ici souhaité dépasser les seuls enjeux techniques pour proposer une vision forte : redonner à la plaine son rôle d’espace collectif, dans l’esprit des grands ensembles d’origine. Le « parc refuge » est pensé comme un lieu pouvant accueillir des initiatives citoyennes variées, et combinant le développement d’une nature diversifiée (prairies, bosquets, zones humides, vergers) avec des espaces favorisant les pratiques collectives, le jeu, le sport et la convivialité. Une composition paysagère inspirée des parcs à l’anglaise, vient structurer la plaine autour d’une grande prairie centrale et de parcours ombragés. Pour faciliter les liens avec la ville, les entrées du parc sont aménagées comme des lieux animés et accessibles. L’ensemble vise à transformer la plaine en un écosystème vivant, approprié et façonné par les habitants visant à répondre aux enjeux de transition écologique locale et de cohésion sociale.

Porté par l’Atelier du Rouget Simon Teyssou & associés, le projet s’inscrit dans le centre ancien de Lodève, une petite ville historique du sud de la France au confluent de deux rivières, marquée par la désindustrialisation, des fragilités sociales et des risques d’inondation. Pour répondre au manque d’espaces extérieurs et aux mobilités contraintes , le projet a été pensé comme un refuge climatique et un espace de vie (lieu de promenade et activités de loisirs) en s’appuyant sur le parc fluvial de la Confluence. Le projet de parc a intégré les aléas environnementaux dans la conception en assumant les crues et en favorisant la biodiversité. Un réseau de mobilités douces reliant les quartiers ainsi qu’une salle de spectacle viennent compléter l’aménagement du centre-ville.

"Quartiers de demain"

🗓️ Jusqu’au 30 mars 2026

📍 Cité de l’architecture et du patrimoine

En savoir plus : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/exposition/quartiers-de-demain

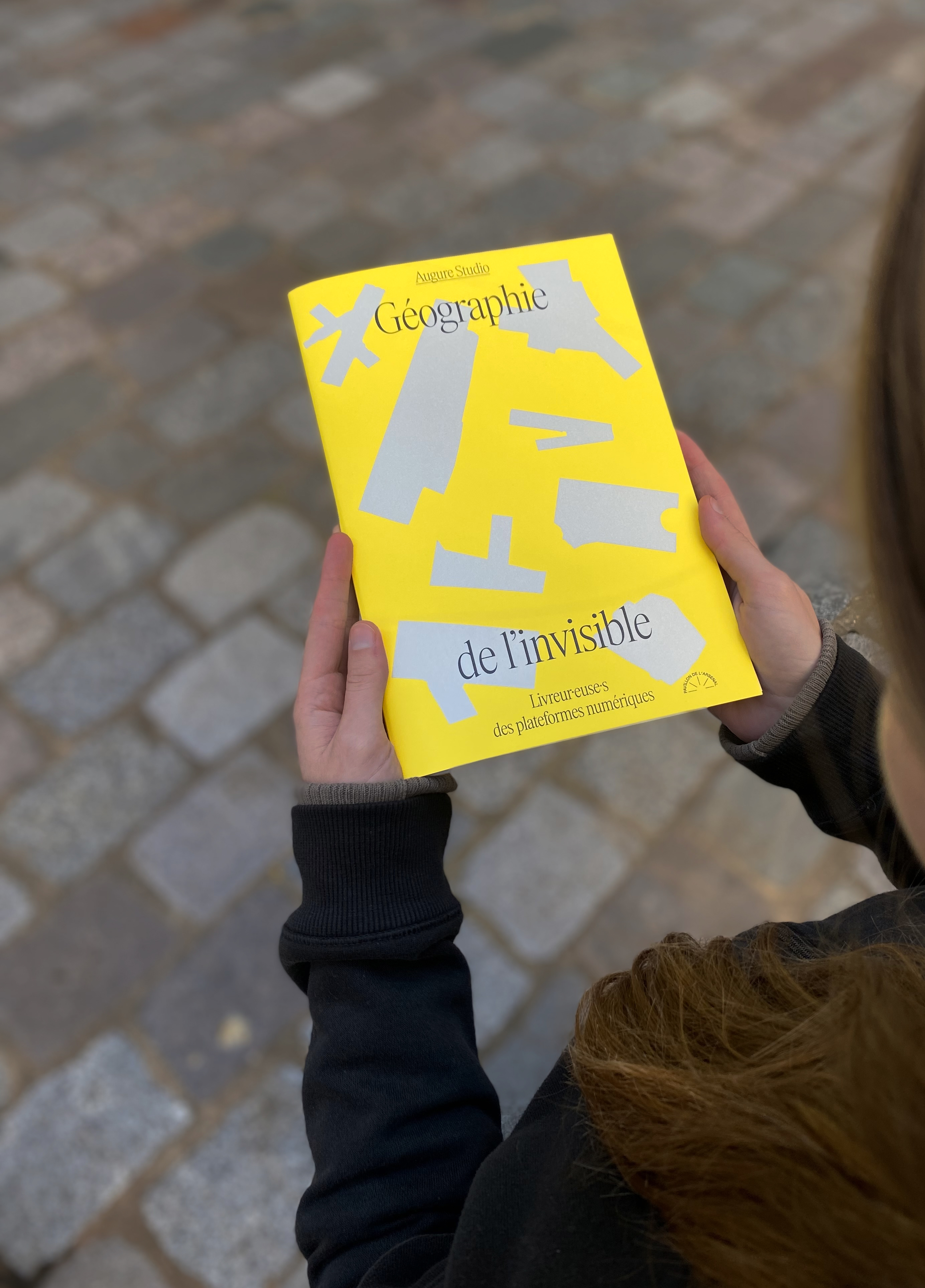

Julie Pommier et Iana Vicq : « La géographie de l’invisible, c’est une géographie de la précarité. »

Julie Pommier et Iana Vicq : « La géographie de l’invisible, c’est une géographie de la précarité. »Ce sont en grande majorité des hommes, précaires et d’origine étrangère. Ils arpentent les rues des grandes villes à vélo pour livrer à domicile les repas préparés par les restaurants référencés sur des plateformes de la FoodTech, Uber Eats et Deliveroo en tête. Leurs journées de travail sont rythmées par l’attente des commandes et leur livraison. Entre deux courses, ils se regroupent discrètement entre livreurs d’une même communauté.

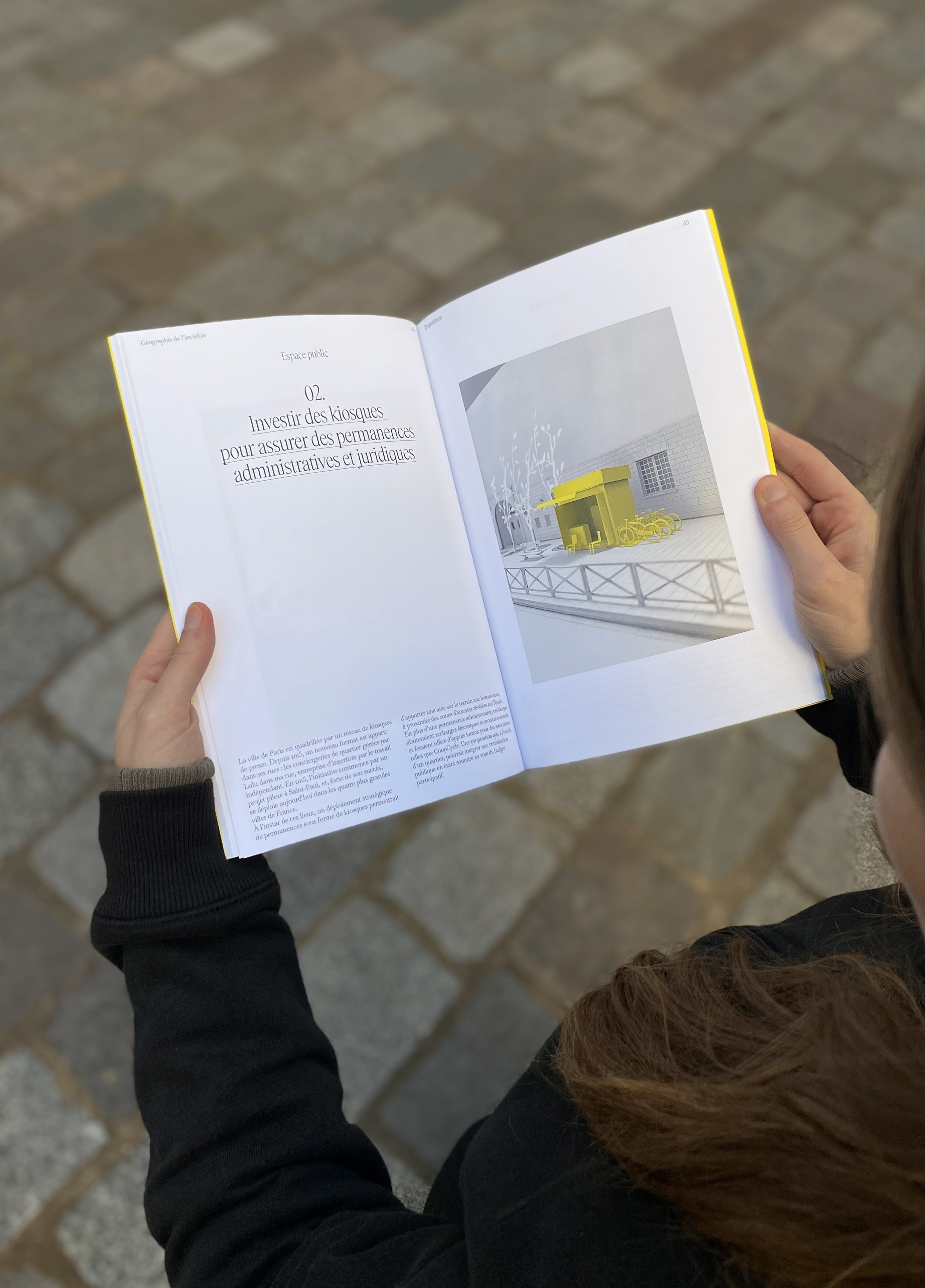

Dans le cadre de l’appel à projets FAIRE du Pavillon de l’Arsenal, Julie Pommier et Iana Vicq ont consacré une étude à leur manière d’occuper l’espace public. Entre travail de terrain, recherche documentaire et analyse cartographique, celle-ci de révèle une « géographie de l’invisible », à la fois algorithmique et sociale, marquée par l’absence d’infrastructures adaptées aux besoins fondamentaux des livreurs Proposant plusieurs solutions pour améliorer leurs conditions de travail dans l’espace public, elle se présente comme un outil de sensibilisation et de réflexion à destination des pouvoirs publics, des acteurs de la ville et des citoyens.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets FAIRE, porté par le Pavillon de l’Arsenal en 2023. Depuis la création de l’agence, nous avions envie de développer une pratique réflexive, qui ne soit pas uniquement centrée sur la maîtrise d’œuvre, mais qui ouvre le champ de notre pratique. Cette année-là, il y avait quatre thèmes, dont un sur la question des espaces publics inclusifs. Nous avons répondu avec un sujet portant sur les livreurs des plateformes numériques. Cela venait aussi d’un constat, à la suite du Covid-19, d’une forte augmentation de leur présence dans l’espace public, y compris à proximité de nos propres lieux de vie.

Ce n’était pas un engagement formel, mais plutôt une réflexion issue d’un constat de société. Le thème de l’appel à projets a fait croiser cette réflexion, et nous a décidés à nous lancer. Par ailleurs, nous nous déplaçons beaucoup à vélo, donc nous les croisons très souvent.

Nous avons répondu à l’appel à projets en collaboration avec Circé Lienart de l’association CoopCycle qui gère la Maison des coursiers, partenaire de l’étude. Il nous semblait essentiel d’avoir un lien direct avec le terrain et avec les livreurs. Nous avons commencé par un état des lieux qui a duré presque un an. Nous avons mis en place un protocole de collecte de données pour appréhender le sujet. Cela a commencé par la création d’un questionnaire en ligne, traduit en six langues : français, anglais, arabe, hindi, pachto et bengali, afin de toucher un maximum de communautés. Les traductions ont été réalisées avec l’aide des coursiers fréquentant la Maison des coursiers. Le questionnaire a été testé sur place, afin d’affiner les questions et de recueillir des retours, notamment sur la question de l’attente, qui nous intéressait particulièrement. À partir des résultats du questionnaire, nous avons identifié des points de concentration. Nous avons ensuite mené un travail d’arpentage avec CoopCycle, consistant à parcourir les quartiers et à aller à la rencontre des livreurs sur leurs lieux d’attente.

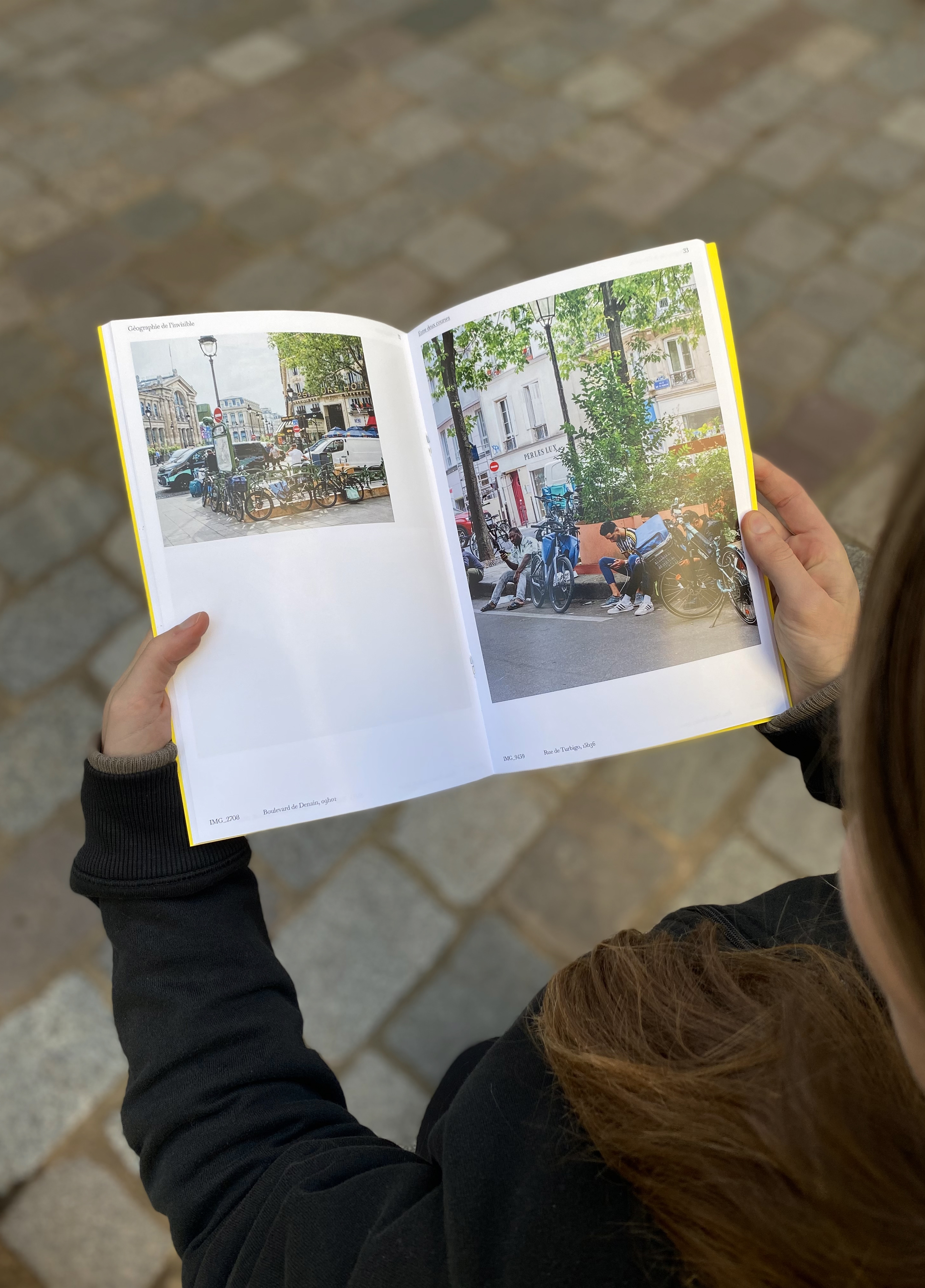

En parallèle, nous avons mené une recherche documentaire en nous intéressant aux laboratoires de recherche spécialistes de ces questions, aux ouvrages et articles existants, et nous avons réalisé de nombreux entretiens avec des chercheurs et des acteurs liés à la mobilité et à la logistique urbaine. Ensuite, nous avons souhaité retranscrire ce travail de manière plus sensible. Nous avons fait appel au photographe Arthur Crestani, avec qui nous avons refait cet arpentage. Il est allé à la rencontre des livreurs et leur a demandé leur accord pour être photographiés.

Nous savions que l’objectif était d’améliorer la situation et le confort de ces travailleurs, mais nous ne savions pas quelle forme prendrait la réponse.

De notre côté, nous avons mobilisé nos outils d’architectes, notamment à travers un travail cartographique : repérage des lieux d’attente, incidence des algorithmes sur l’espace, implantation des équipements existants dans l’espace public. Cela a constitué une base pour la suite du travail, même si nous n’avions pas, au départ, de vision précise du résultat final.

Exactement. Nous savions que l’objectif était d’améliorer la situation et le confort de ces travailleurs, mais nous ne savions pas quelle forme prendrait la réponse. Ce n’est pas notre cœur de métier habituel.

La question centrale était : où attendent-ils et pourquoi ici ? La réponse est clairement liée à l’algorithme des plateformes. Les livreurs attendent au plus près des zones où ils sont susceptibles de recevoir des commandes. Grâce à une capture d’écran de l’application d’un livreur, nous avons compris qu’ils voient en temps réel des zones de forte demande.

Ils choisissent donc leurs lieux d’attente en fonction de ces zones. Concernant les espaces publics, il n’existe pas de typologie unique, mais ils se placent généralement en retrait, à la limite de la visibilité. Il s’agit aussi de ne pas être dérangés et de ne pas déranger. Ils se regroupent par communauté, ce qui crée des formes de solidarité et d’entraide pendant les temps d’attente. Cela se manifeste par des échanges de services : aide pour réparer un vélo, recharger une batterie, ou même des repas apportés par des personnes de la même communauté. Ces regroupements se font souvent dans des espaces périphériques : sous des arbres, sur des contre-allées, près des arceaux de vélos, des places de stationnement, et non dans des espaces publics centraux et très fréquentés.

La question centrale était : où attendent-ils et pourquoi ici ? La réponse est clairement liée à l’algorithme des plateformes. Les livreurs attendent au plus près des zones où ils sont susceptibles de recevoir des commandes. Grâce à une capture d’écran de l’application d’un livreur, nous avons compris qu’ils voient en temps réel des zones de forte demande.

Cela se manifeste par une fragmentation. Il y a d’un côté les lieux physiques d’attente, et de l’autre une segmentation virtuelle dictée par l’algorithme, avec des zones de forte demande et des zones où aucune commande n’est possible. Les livreurs n’investissent pas ces zones dites “blanches”, puisqu’ils ne peuvent pas y travailler. L’algorithme produit donc une géographie spécifique.

Oui. En dehors de la Maison des coursiers, tenue par CoopCycle (initialement boulevard Barbès dans le 18ᵉ arrondissement, puis déménagée dans le 2ᵉ), il n’existe pas d’autre espace dédié à Paris. Cette maison touche surtout certaines communautés, principalement dans le nord de Paris.

Dans le questionnaire, nous avons travaillé sur leurs besoins. Le besoin principal, très largement cité, est la possibilité de recharger les batteries des vélos et des téléphones. Ensuite viennent les besoins élémentaires (boire, accéder à des sanitaires), puis les besoins liés à l’abri et au repos, et enfin l’assistance administrative, juridique et médicale, notamment pour des personnes sans-papiers.

Dans le questionnaire, nous avons travaillé sur leurs besoins. Le besoin principal, très largement cité, est la possibilité de recharger les batteries des vélos et des téléphones. Ensuite viennent les besoins élémentaires (boire, accéder à des sanitaires), puis les besoins liés à l’abri et au repos, et enfin l’assistance administrative, juridique et médicale, notamment pour des personnes sans-papiers.

Oui, à la fois du fait du rôle central de l’algorithme et de l’invisibilisation de ces travailleurs, pourtant qualifiés d’essentiels pendant la crise du Covid-19. C’est aussi une géographie de la précarité, liée à des travailleurs présents dans la ville, mais que l’on préfère ne pas voir.

Nous pensions au départ arriver à un projet architectural classique, comme une Maison des coursiers améliorée. Mais au fur et à mesure de l’étude, nous avons compris que le sujet était davantage politique et global, et qu’un projet unique serait insuffisant. Répondre par un aménagement ponctuel n’est pas à l’échelle de l’enjeu. Nous avons préféré produire un travail proche d’un livre blanc, destiné à éclairer les décideurs, sans prétendre apporter une solution unique. Nous avons donc structuré nos propositions autour de trois axes : l’espace public, les réseaux d’acteurs et la logistique urbaine.

CoopCycle est aussi présent à Bordeaux. Des recherches existent à Lyon, Montréal, Manchester, et d’autres projets de Maisons des coursiers sont en cours à Grenoble, Marseille, entre autres. L’objectif affiché de CooopCycle est par ailleurs de disparaître à terme, si une régulation du travail rendait ces structures inutiles.

D’abord aux pouvoirs publics, au sens large, mais aussi aux citoyens et à l’ensemble des acteurs de la ville. L’ambition est à la fois de sensibiliser et de reposer la question de l’hospitalité urbaine. Une présentation est prévue à la Mairie de Paris en janvier. Nous espérons ensuite pouvoir diffuser ce travail dans d’autres métropoles concernées par des problématiques similaires.

Julie Pommier et Iana Vicq, Géographie de l'invisible, livreur.euse.s des plateformes numériques, éditions Pavillon de l'Arsenal, novembre 2025, 17,5 x 25 cm - 68 pages, 13 €

La présentation du projet sur le site de FAIRE :

https://www.faireparis.com/fr/projets/faire-2023/geographie-de-linvisible-2880.html

Commander l'étude :

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/13283-geographie-de-linvisible.html