Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

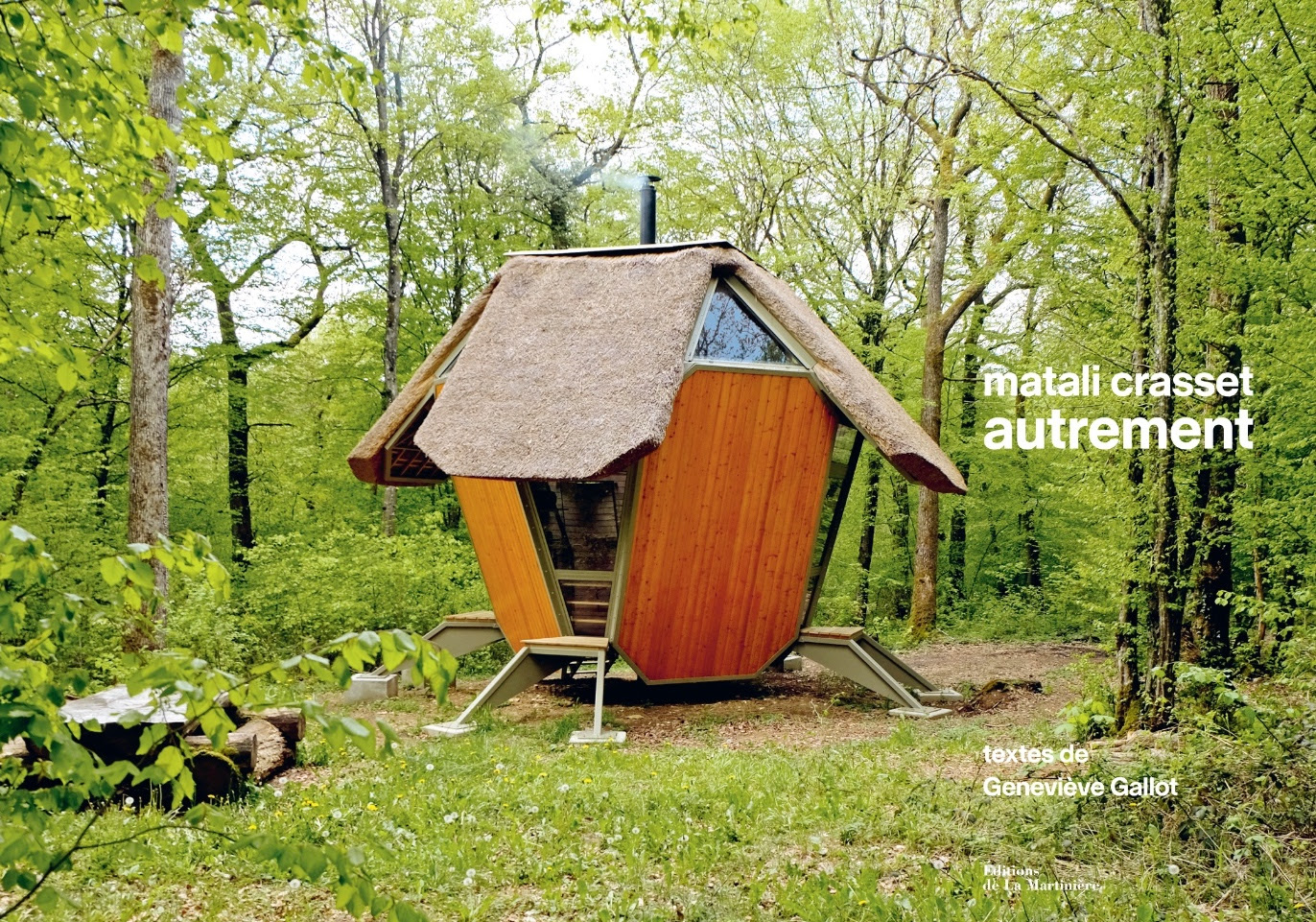

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Les tiers-lieux : un nouveau modèle d’entrepreneurial social ?

Les tiers-lieux : un nouveau modèle d’entrepreneurial social ?A Sète, la Palanquée accueille dans une ancienne école un espace de coworking, un fablab et un incubateur de projets écologiques et sociaux. A Montpellier, la Halle Tropisme agrège dans une caserne désaffectée vouée à devenir un écoquartier des entreprises culturelles, des résidences d’artistes, des salles de répétition, mais aussi un café restaurant où sont organisés concerts et festivals. Aux Usines à Liguré, une ancienne friche industrielle de 2 hectares s’est recyclée en laboratoire de l’économie sociale et solidaire et en lieu de production artistique. A Pantin, la Cité fertile a transformé un bâtiment de la SNCF en campus des tiers-lieux, mais aussi en friche culturelle… Le point commun à ces espaces ? Tous se décrivent comme des tiers-lieux. Depuis quelques années, l’expression fait florès en France. Elle désigne une très vaste typologie de lieux et d’activités, qui ont en commun d’être tendus vers le collectif et le « faire ensemble ». Partout où elle surgit, la notion signale ainsi l’innovation sociale et la coopération. Elle s’offre comme une réponse aux mutations du travail et au recul des services publics. Aussi les tiers-lieux sont-ils en plein expansion : la France en comptait 2500 environ en 2021 et selon certaines estimations, ce nombre devrait croître de façon significative dans les mois qui viennent, pour atteindre 3000 à 3500 fin 2022. Leur essor n’épargne aucun territoire. S’ils se sont d’abord développés en milieu urbain, 52% d’entre eux sont désormais situés hors des 22 métropoles, dans les quartiers populaires, les villes moyennes, mais aussi les zones périphériques et rurales.

Bien qu’il prenne des formes diverses, souvent hybrides, le tiers-lieu se caractérise par sa capacité à répondre à divers besoins locaux, en matière de sociabilité tout particulièrement. L’expression, de l’anglais third place, a déjà ce sens quand elle apparaît sous la plume de Ray Oldenburg en 1989. Dans The Great, Good place, le sociologue américain désigne ainsi les lieux de rencontres ne relevant ni de l’espace domestique, ni de l’espace de travail, et qui ne sont ni tout à fait publics, ni entièrement privés. Ce sont les cafés et les coffee shops, les salons de coiffure, les librairies…, bref tous les endroits où l’on se retrouve pour bavarder et être ensemble. Selon l’auteur, les tiers-lieux répondent à un besoin d’appartenance et de liens sociaux que l’étalement urbain peine à satisfaire : outre-Atlantique, la dilution de l’espace dans des nappes pavillonnaires où l’on circule en voiture laisse peu de place, sinon aucune, à la vie collective. En cela, les tiers-lieux viennent pointer en creux un « problème d’espace » d’abord typiquement américain. En l’occurrence, une carence de lieux dédiés à la vie communautaire, au vivre et au faire ensemble.Bien qu’elle ait considérablement évolué, l’expression s’est diffusée avec cette coloration particulière. Si les tiers-lieux contemporains n’ont pas grand chose à voir avec les coffee shops et les salons de coiffure, ils partagent leur caractère socialisant. Tous ont en effet en commun leur ambition de « faire ensemble », en mutualisant les espaces, les savoirs et les ressources.

En 2021, un rapport de France Tiers-lieux intitulé Nos territoires en action en dégage ainsi 5 caractéristiques :

Ces divers traits font des tiers-lieux les rejetons de la crise environnementale et de la révolution numérique. De la première, ils héritent l’élan vers une société plus frugale, soucieuse de mieux articuler économie, social, culture et environnement. A la seconde, ils empruntent un modèle réticulaire, pétri d’agilité, d’horizontalité et de coopération. Héritiers des makers et de l’éthique hacker, ils accompagnent les mutations - subies et choisies - du travail : hausse du nombre de travailleurs indépendants, revalorisation de l’artisanat et du travail manuel en réaction à la production industrielle et l’obsolescence programmée, mais aussi baisse du nombre de fonctionnaires. En France, ils formulent aussi une réponse en forme de palliatif à la désindustrialisation et au recul des services publics dans les quartiers populaires et les zones rurales. L’engouement récent pour les tiers-lieux résulte ainsi d’une série de phénomènes, qui vont de l’essor du télétravail à celui de l’économie dite « collaborative ».

Cette double filiation explique en partie la typologie actuelle des tiers-lieux : ils ont d’abord été popularisés sous la forme des espaces de coworking où les travailleurs indépendants vont chercher des contacts humains et un réseau professionnel, et agrègent souvent un fablab, où se met en oeuvre le “do-it-with-others” cher aux makers. Elle éclaire aussi leur géographie et leurs espaces de prédilection : les tiers-lieux trouvent place dans les interstices de la fabrique urbaine, dans les friches industrielles et les bâtiments publics désaffectés. En cela, ils offrent des réponses innovantes aux mutations à l'œuvre dans l’économie et la ville. Aussi la puissance publique a-t-elle largement encouragé leur développement au cours du dernier quinquennat. Via toutes sortes de programmes, de labels et de dispositifs interministériels, l’Etat a porté ces structures hybrides, tendues entre modèle économique privé et missions de service public. Tout commence en 2018 avec la publication du rapport Faire ensemble pour mieux vivre ensemble de la Fondation Travailler autrement. Partant d’un état des lieux du coworking en France, ce document signé par Patrick Levy-Waitz pointe les vertus d’un modèle de développement en pleine émergence, et qui fait la part belle à l’entreprenariat local, le plus souvent teinté d’écologie et d’économie sociale. Suivant les préconisations du rapport, le Ministère de la cohésion des territoires lance le programme « Nouveaux lieux, nouveaux liens ». Dans le même temps, le gouvernement crée le Conseil national des tiers-lieux. L’association France Tiers-lieux en sera le volet opérationnel.

Pour soutenir le développement des tiers-lieux partout en France, le gouvernement investit 175 millions d’euros et s’engage dans une démarche de labellisation via les fabriques de territoires et les manufactures de proximité. Il s’agit aussi de « muscler » les compétences des acteurs pour pérenniser la dynamique engagée. Fondée en Nouvelle Aquitaine, la coopérative des Tiers-lieux propose ainsi d’apprendre à « piloter un tiers-lieu », tandis qu’à Pantin, Sinny&Ooko dispense diverses sessions de formation continue. Elle a aussi créé un incubateur pour conseiller et accompagner les porteurs de projets. Il s’agit d’abord de faire monter en compétence les animateurs et de « facilitateurs » des tiers-lieux, piliers incontournables de leur bon fonctionnement. « Une palette de nouveaux métiers est en train de voir le jour grâce à ces entrepreneurs-animateurs dont les compétences et les profils se construisent au fil de l’eau, s’apprennent en marchant, « learning by doing », pointait le rapport Faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Les tiers-lieux ont besoin d’un portage actif. Outre le fait qu’ils sont indispensables à tout tiers lieu, l’enjeu est ici de reconnaître ces nouveaux métiers, d’organiser un cadre national de formation et de valorisation des acquis de l’expérience. »Autre enjeu : asseoir un modèle économique souple, qui repose à la fois sur des fonds propres et sur l’appui de l’Etat et des collectivités (mise à disposition de locaux à des prix inférieurs à ceux du marché, subventions, etc.). Modèles d’une nouvelle forme d’entreprenariat social et écologique, les tiers-lieux aspirent en effet à s’autonomiser. L’adoption de modèles économiques robustes et la capacité à se passer de subventions pour dynamiser l’économie locale est sans doute le plus grand défi qu’ils devront relever au cours des prochaines années…

Vivre et travailler partout : portrait du nomade digital

Vivre et travailler partout : portrait du nomade digitalContacté par mail depuis un coin de campagne situé à quelques heures de Paris, Fabrice Dubesset répond quasi instantanément à nos sollicitations : il est disponible pour un entretien téléphonique par Whatsapp (l’application mobile permet de passer gratuitement des appels longue distance), et propose une fin d’après-midi pour accorder nos agendas au décalage horaire entre la France et la Colombie. Ce free lance vit en effet à Bogota, où il anime le blog “Instant voyageur”, qu’il a créé en 2011 après une morne carrière de documentaliste à Paris. Mine de conseils pratiques à l’attention des globe trotters, ce média numérique très visité s’est assorti au fil du temps de l’organisation d’un événement annuel, le Digital Nomad Starter, et d’une offre de coaching. En 2020, Fabrice Dubesset a aussi publié un guide pratique aux éditions Diateino : Libre d’être digital nomad. Justement, notre entretien téléphonique a pour objet de mieux cerner les nomades digitaux, dont le nombre irait croissant depuis quelques années, et pourrait croître encore à la faveur de l’épidémie de Covid-19. Les conditions de réalisation de l’interview fournissent à cela un excellent préambule : elle aura nécessité en tout et pour tout une connexion internet et une application de messagerie. Pour le reste, nous aurions pu être tout aussi bien à Calcutta, Vierzon ou New York, sans que notre localisation ne change rien aux conditions de notre échange ni à sa qualité.

Cette capacité à travailler n’importe où et cette indépendance à l’égard des lieux de décision et de production caractérisent le nomade digital. “Il a le choix de voyager et de vivre où il veut grâce à Internet, explique Fabrice Dubesset. Souvent, les gens ont cinq semaines de vacances et sont limités dans leurs déplacements par le temps ou par l’argent. Le Digital nomad ignore ces deux limites : il a le choix de vivre et de travailler n’importe où.” Maxime Brousse, journaliste et auteur de Les Nouveaux nomades aux éditions Arkhé (2020), en propose une définition très proche de celle de Fabrice Dubesset, tout en la précisant : « Les digital nomads sont des personnes dont la localisation n’a pas d’impact sur le travail. Ici, il s’agira plus spécifiquement d’Occidentaux qui ont décidé de quitter leur pays d’origine, généralement pour des pays d’Asie du Sud-Est ou d’Amérique latine. Ils voyagent essentiellement en avion et travaillent dans le numérique. » A cet égard, le digital nomad réfère souvent à un profil type : celui du free lance sans enfants désireux de s’accomplir dans une activité intellectuelle valorisante, liée à l’économie du savoir et de l’information. “Généralement, cela implique des métiers créatifs, et des statuts ou des revenus précaires : graphistes, rédacteurs Web, codeurs, traducteurs... », écrit Maxime Brousse. On peut aussi y ajouter certains entrepreneurs du clic agrégeant autour d’eux une équipe tout aussi nomade. Bref, tous les travailleurs dont les outils de travail sont délocalisables, et qui peuvent ainsi assurer une continuité d’activité quel que soit leur lieu de résidence.

"Souvent, les gens ont cinq semaines de vacances et sont limités dans leurs déplacements par le temps ou par l’argent. Le Digital nomad ignore ces deux limites : il a le choix de vivre et de travailler n’importe où.” Fabrice Dubesset

Contrairement à d’autres nomades contemporains (migrants, travailleurs saisonniers et même grands navetteurs...) et à distance du nomadisme dans son acception la plus classique, le nomade digital se caractérise ainsi par son appareillage technologique : il est indissociable de l’ordinateur portable et du smartphone qu’il trimballe avec lui, et de la connexion internet qui le relie à ses activités quotidiennes. Ce qui ne l’empêche pas de se « plugger » sur divers lieux spécialement conçus à son attention, à commencer par les espaces de coworking. Outre qu’ils lui fournissent un indispensable accès à Internet, ces derniers lui permettent d’entrer en contact avec une communauté de semblables avec qui partager bons plans, conseils et activités. “C’est toujours important de rencontrer d'autres personnes qui ont fait les mêmes choix que vous”, explique Fabrice Dubesset. Bien qu’ils puissent théoriquement travailler partout, les nomad digitaux ont donc leurs “spots”, où ils restent plus ou moins longtemps, selon qu’ils sont fast ou slow. Le plus couru d’entre eux est situé à Chiang Maï en Thaïlande, où se tiennent même formations, séminaires et conférences sur le sujet. Les nomades digitaux sont aussi nombreux à Bali et Lisbonne. Ils y trouvent tout ce qui leur faut pour s’épanouir, de la vie bon marché aux réseaux professionnels et d’entraide, en passant par le climat, la beauté du site et une offre culturelle et culinaire de qualité. « Les nomades digitaux tiennent le milieu entre le touriste et l’expatrié, décrit Fabrice Dubesset. Dans leur mode de vie, ils sont de passage. D’ailleurs, ils se retrouvent souvent dans les mêmes quartiers que les touristes, même s’ils prennent un Airbnb plutôt qu’un hôtel. » Ce qui fait dire au blogger que “le nomadisme digital n’est pas un métier, mais un mode de vie.” Ce mode de vie se décline aussi en France, et tout particulièrement dans le Perche, où Mutinerie, l’un des premiers coworking spaces parisiens, a ouvert un lieu, Mutinerie Village, pour accueillir les nomades digitaux en quête de vie au vert. “Un bon spot pour digital nomad, résume Maxime Brousse, c’est partout où vous captez Internet assez convenablement pour convaincre vos clients que vous êtes en mesure de travailler.”

“Un bon spot pour digital nomad, résume Maxime Brousse, c’est partout où vous captez Internet assez convenablement pour convaincre vos clients que vous êtes en mesure de travailler.” Maxime Brousse

L’essor récent des travailleurs nomades doit à la convergence de divers phénomènes, dont le plus décisif est la révolution numérique. Ainsi, la première occurrence de l’expression « digital nomad » date de 1997, et naît sous la plume de Tsugio Makimoto et David Manners. Dans un livre éponyme, les deux auteurs expliquent que les technologies de l’information, alors en pleine émergence, permettront à terme aux travailleurs de s’affranchir du bureau, pour travailler n’importe où. Près de vingt-cinq ans plus tard, leurs prédictions ne se vérifient qu’en partie : si le nombre de nomades digitaux a bel et bien bondi, le salariat reste majoritairement attaché à la vie de bureau, pour des raisons de management : “même si l’épidémie de Covid-19 fait évoluer les mentalités, les patrons et les manageurs sont encore réticents au télétravail, souligne Fabrice Dubesset. Ils veulent pouvoir contrôler leurs salariés et craignent que la distance n’entraîne une chute de la productivité.” Sans parler des activités forcément “présentielles” : agriculture, activités industrielles, services à la personne, artisanat... A cet égard, l’essor des nomades digitaux est indissociable des mutations récentes du monde du travail, et particulièrement de l’érosion du salariat. Maxime Brousse note d’ailleurs que leur nombre et leur visibilité médiatique s’accroissent sensiblement après la crise de 2008. « De plus en plus de personnes se sont faites à l’idée que leur vie professionnelle, qu’elles le souhaitent ou non, serait constituée d’une succession d’emplois dans différentes entreprises, dans différents secteurs, sous différents statuts, écrit-il. Le nombre de CDD augmente peu, mais ceux-ci durent de moins en moins longtemps. Parallèlement, le nombre de travailleurs indépendants a, lui, augmenté de 120 % en dix ans : en 2017, plus de 10 % des actifs étaient freelance ».

“Même si l’épidémie de Covid-19 fait évoluer les mentalités, les patrons et les manageurs sont encore réticents au télétravail. Ils veulent pouvoir contrôler leurs salariés et craignent que la distance n’entraîne une chute de la productivité.” Fabrice Dubesset

A cette précarisation (choisie ou subie) des travailleurs, s’ajoute l’aspiration croissante à une activité qui ait un sens, loin des “bullshit jobs” décrits par David Graeber avec l’écho médiatique que l’on sait. « Pouvoir travailler où l’on veut, ne pas avoir de comptes à rendre à un patron, ne pas être coincé dans un bureau, passer d’un emploi à l’autre... Le travail doit être moins contraignant, décrit Maxime Brousse. Il doit être vécu comme un épanouissement personnel. Il doit être porteur de sens.”

« Pouvoir travailler où l’on veut, ne pas avoir de comptes à rendre à un patron, ne pas être coincé dans un bureau, passer d’un emploi à l’autre... Le travail doit être moins contraignant. Il doit être vécu comme un épanouissement personnel. Il doit être porteur de sens.” Maxime Brousse

Fabrice Dubesset va dans le même sens : “Le digital nomad n’a pas forcément envie de gagner beaucoup d’argent, et le plaisir dans le travail passe avant sa rétribution, note-t-il. Il est prêt à travailler moins et à gagner moins.” Ainsi, le nomade digital fait primer la liberté sur la sécurité matérielle. Sa mobilité est le signe le plus évident et le plus manifeste d’un tel choix. Valorisée socialement, celle-ci est en effet synonyme de réussite et d’épanouissement, mais dévaluée quand elle s’assimile au tourisme de masse. A ce dernier, le nomade digital oppose un art du voyage qui est aussi un art de vivre, et ressemble furieusement à une stratégie de distinction.

De fait, le nomade 2.0 n’a plus grand chose à voir avec le nomade tel qu’on le campe généralement : quand le Rom ou le punk à chiens, version contemporaine du vagabond, suscitent surtout défiance et rejet, le nomade numérique est loué pour son courage, envié pour sa liberté : “Même quand on les critique, c’est avec une pointe de jalousie, explique Maxime Brousse, sur le site des éditions Arkhe. Pour moi, ces voyageurs-là sont bien vus, tout simplement parce qu’ils ressemblent énormément aux sédentaires et à la culture dominante, dont ils sont souvent issus : ils ont fait des études d’architecture ou de marketing, maitrisent les codes des réseaux sociaux et de la communication et ne portent pas de discours critique sur la société.”Loin des marges, le digital nomad appartient plutôt à la classe des “anywhere”, telle que la définit David Goodhart dans Les Deux clans. La nouvelle fracture mondiale (éditions Les Arènes). Selon le journaliste anglais, la population dans les pays dits avancés se diviserait en deux catégories : les “somewhere”, “les gens de quelque part”, et les “everywhere”, ceux de “partout”. Les partout représenteraient 25% de la population. Ils sont éduqués, mobiles, et bénéficient de la mondialisation. Les “quelque part” seraient quant à eux majoritaires sur le plan démographique (50% de la population), mais minoritaires sur le plan politique. Si les “anywhere” ne sont pas tous des nomades numériques, ces derniers sont sans exception des “anywhere”. Ils sont appelés à se déplacer dans le monde entier, avec leurs connaissances, leurs réseaux et leurs capacités cognitives pour bagages. Il leur faut simplement savoir gérer un emploi du temps, et aussi une certaine solitude. Ce clivage social entre “somewhere” et “everywhere” explique que les nomades digitaux n’aient pas toujours bonne presse. Campés en profiteurs de la misère du monde et en gentrifieurs au bilan carbone désastreux, ils sont pourtant la tête de pont d’une évolution générale, que l’épidémie de Covid-19 pourrait amplifier. Quitte à compliquer un peu plus l’équation politique entre “ceux de partout” et “ceux de quelque part”.

Maxime Brousse, Les Nouveaux nomades, éditions Arkhé, 2020, 19 euros. Description à lire ici

Que devient la nuit à l’ère de la Covid-19 ?

Que devient la nuit à l’ère de la Covid-19 ?« Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». La phrase célèbre qui ouvre Du côté de chez Swann, premier opus de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, fut pendant des siècles une condition largement partagée. Pendant des millénaires, la nuit a été essentiellement dévolue au sommeil : on se couchait en moyenne à 21h il y a 50 ans, contre 23h aujourd’hui. Ceux que l’obscurité maintenait éveillés étaient alors forcément des êtres interlopes ou des créatures maléfiques : mauvais garçons et filles publiques, vampires, sorcières ou loups-garous. Puis vinrent l’éclairage public et l’électricité. Avec eux, la nuit s’est peu à peu éveillée. Elle est devenue le temps de la fête et des rencontres. Dans les années 1960, naissaient même des lieux spécifiquement nocturnes aux dénominations significatives de night clubs ou de boîtes de nuit. Depuis, on y fait l’expérience d’une rupture, potentiellement libératrice et féconde, avec les routines et les travaux diurnes.

Aujourd’hui, la nuit semble parfaitement apprivoisée. De Nuit blanche en fête des Lumières (Lyon), de Nuit des musées en Constellations (Metz), elle est même devenue un élément clé des politiques culturelles. En la matière, Les Allumées initié par Jean Blaise à Nantes en 1990 fut sans doute un événement précurseur. Premier acte d’une politique de développement territorial par la culture, ce festival a contribué à impulser un changement d’image pour une métropole alors associée à la désindustrialisation et au déclin. « L’existence d’une vie nocturne festive est devenue un enjeu d’attractivité pour les villes et, en même temps, une question de cohabitation entre populations qui ne vivent pas aux mêmes rythmes, donc un enjeu anthropologique », expliquent ainsi Luc Gwiazdzinski, Lisa Pignot et Jean-Pierre Saez dans un numéro de la revue L’Observatoire, publié à l’automne 2019. A mesure qu’elle devient un enjeu politique, des « Conseils de la nuit », des « bureaux des temps » et des « maires de la nuit » émergent ici et là pour mieux orchestrer cette désinchronisation des rythmes et désamorcer les potentiels conflits qui en découlent. Il faut dire que la nuit est aussi devenue un enjeu économique, un moment parmi d’autres dans un monde aujourd’hui actif 24h/24. « La nuit se banalise et même les lois évoluent : autorisation du travail de nuit des femmes, chasse nocturne, perquisitions, notent Luc Gwiazdzinski, Lisa Pignot et Jean-Pierre Saez. C’est désormais toute l’économie du jour qui s’intéresse à la nuit contribuant à sa « diurnisation », phase ultime de « l’artificialisation » de la ville. » A cette capitalisation du temps nocturne, s’ajoutent des recherches universitaires toujours plus nombreuses sur le sujet : Les « night studies » sont en pleine émergence. Même la contestation s’empare de l’obscurité. Du mouvement des places à Nuit debout en 2016, celle-ci s’affiche ouvertement comme un espace de résistance et de contestation.

Avec l’irruption de la Covid pourtant, cette « diurnisation » de la nuit a fait long feu. La succession des confinements et des couvre-feu en a provisoirement terni l’éclat en refoulant chacun dans l’espace domestique, avec interdiction de se rassembler à plus de 6 personnes. Pour les professionnels du secteur, le coup est rude : la lutte contre la propagation du virus a entrainé tour à tour la fermeture des boites de nuit (elles n’ont jamais rouvert depuis le 14 mars 2020), des bars, salles de concert, théâtres, cinémas et restaurants. Avec la Covid, c’est toute l’économie de la nuit qui s’essouffle, et parfois s’effondre. Pourtant, la fête se réinvente ailleurs, dans la clandestinité. Les free parties connaissent un renouveau inédit depuis les années 1990, et les fêtes privées n’ont jamais cessé. Ces événements sont devenus si rares depuis un an qu’ils sont désormais relayés dans la presse. Témoin la free party du Nouvel an à Lieuron en Bretagne, très largement médiatisée, et qui a valu à ses organisateurs une mise en examen pour, entre autres, « mise en danger de la vie d’autrui ». A l’heure où s’opère un grand tri des activités humaines entre l’essentiel et l’inessentiel, la fête s’affirme ainsi comme un acte de résistance. « Nous avons donc répondu à l’appel de celles et ceux qui ne se satisfont pas d’une existence rythmée uniquement par le travail, la consommation et les écrans, seul·e·s chez eux le soir, écrivaient ainsi les organisateurs de la free party de Lieuron dans une tribune publiée par le journal Libération. Notre geste est politique, nous avons offert gratuitement une soupape de décompression. Se retrouver un instant, ensemble, en vie. » Irresponsable ? Sans doute. La sévérité des jugements portés sur l’événement suggère en tous cas que la nuit a retrouvé son aura sulfureuse. Et pourtant, ici et là, des expériences sont menées en toute légalité pour sortir la nuit du long tunnel où le Covid l’a plongée. Le 12 décembre 2020, un concert test encadré par l’hôpital universitaire allemand Trias y Pujol de Badalone réunissait près de 500 personnes dans une salle de spectacles, l’Apolo, à Barcelone. Résultat : aucun cas de contamination n’en a résulté. Pas plus qu’il ne semble y avoir eu de « cluster » après la free party de Lieuron. Depuis, d’autres initiatives du même ordre sont d’ailleurs en préparation : deux concerts test sont prévus à Marseille en février.

Ailleurs, l’épidémie de Covid-19 pourrait être l’occasion de renouer avec l’obscurité. Car la diurnisation de la nuit a aussi son revers : une pollution nocturne massive, omniprésente en Europe. Celle-ci a des effets sensibles sur la faune nocturne. Elle en trouble à la fois les repères et les rythmes. L’éclairage artificiel est ainsi la seconde source de mortalité des insectes due aux activités humaines, après l’utilisation de pesticides. Il n’épargne pas non l’être humain, tout comme l’ensemble des activités nocturnes. Selon le baromètre de santé public France (SPF), le temps de sommeil des Français était ainsi de 6h42 en moyenne en semaine en 2017, contre 7h09 dans la précédente enquête de 2010. Or, cette dette a des effets délétères sur la santé : elle accroît le risque d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension, de pathologies cardiaques et affaiblit le système immunitaire. A ces divers titres, les mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 pourraient jouer un rôle positif. D’ailleurs, de nombreuses villes de France ont profité des confinements et couvre-feu pour éteindre l’éclairage public la nuit. Le bénéfice d’une telle mesure n’est pas seulement écologique et sanitaire. L’extinction des feux permet des économies de fonctionnement aux collectivités, qui réinvestissent alors le plus souvent l’argent épargné dans la rénovation de leur système d’éclairage. Elle donne aussi aux riverains l’opportunité d’aborder la nuit autrement. Non plus comme temps festif ou productif, mais comme espace d’observation, voire de contemplation. Depuis 10 ans, le Jour de la nuit invite ainsi les collectivités à éteindre la lumière une nuit par an. Objectif : favoriser l’observation des étoiles. De quoi renouer avec notre origine cosmique ? C’est ce que veulent croire l’artiste Smith et le cosmologiste Jean-Philippe Uzan, initiateurs du projet Désidération. Dans un « Complexe » mobile et modulable dessiné par le studio d’architecture Dimplomate, ils convient le public à écouter conférences et podcasts, à regarder photographies, spectacles de danse ou performances. Ou tout simplement à s’allonger pour regarder les étoiles et se connecter au cosmos...

Bricoler la ville pour la transformer : l’espace public artisanal selon Thomas Riffaud

Bricoler la ville pour la transformer : l’espace public artisanal selon Thomas RiffaudL’espace public serait en danger : entre privatisation, surveillance, émiettement et stérilisation, il perdrait sa capacité à rassembler. La succession des confinements et des couvre-feu, la fermeture des bars et des restaurants du fait de la pandémie de Covid-19 n’arrange évidemment rien. Dans ce contexte, la lecture de L’espace public artisanal, publié au mois de janvier 2021 aux éditions Élya et préfacé par Thierry Paquot, s’avère roborative et rassurante. Son auteur, Thomas Riffaud, est sociologue et arpente la ville avec des patins à roulettes. Ce mode de déplacement n’est pas étranger à ses recherches, qui portent sur les activités sportives et artistiques dans l’espace urbain. Trois d’entre elles sont d’ailleurs analysées comme autant de cas pratiques dans la seconde partie de l’Espace public artisanal : les sports de rue (skateboard, roller et BMX), la danse et le street art. Ces trois manières distinctes de lire et de réécrire la ville et d’y laisser une trace forment plus largement la chair de son livre, et permettent d’éclairer à la fois la manière dont l’espace public s’élabore et se négocie, et celle dont il est « bricolé » par une frange de citadins actifs et soucieux d’imprimer leur marque à leur environnement quotidien.

Rédigé avant l’épidémie de Covid-19, L’espace public artisanal s’attache d’abord à définir précisément un objet, l’espace public, presque usé à force d’être mobilisé. Si l’expression fait florès, elle demeure en effet très floue, puisqu’elle ne recoupe pas exactement la propriété publique : il est des espaces privés qui sont fréquentés par le public et ont un caractère d’espaces publics (les centres commerciaux en sont un exemple criant), tandis que des espaces vraiment publics ne jouent pas leur rôle. Pour mieux cerner les contours de cette notion, l’auteur en emprunte la définition à Michel de Certeau : l’espace public, affirme-t-il, est un « lieu pratiqué ». Il est accessible à tous, à la fois physiquement et psychologiquement. Il doit être ouvert, appropriable et permettre l’expression des opinions. C’est l’espace de la transaction, de la négociation, de la cohabitation, bref le lieu du politique - d’où le sens élargi que revêt l’expression. Il a en somme « une dimension non-spatiale »Ces critères expliquent que les espaces désignés comme « publics » ne le soient pas toujours dans les faits, et même qu’ils le soient de moins en moins. A force de caméras, de surveillance, de rythmes différenciés, de privatisation et de stérilisation, l’espace public serait devenu “liquide”. Voilà pour le constat pessimiste, teinté de nostalgie, qui accompagne généralement les discours contemporains. Tout en le partageant, Thomas Riffaud voit cependant dans les pratiques artistiques et sportives urbaines des raisons d’espérer. A la standardisation de la ville et la stérilisation des espaces publics, celles-ci offrent une résistance et un démenti en forme de jeu et de joyeux bricolage.

« Ces citadins ne souhaitent pas attendre l’avis des experts, ni la mise en place d’une concertation pour agir. Ils entrent en action quitte à devoir négocier ensuite avec ceux qui témoigneraient leur opposition. » Thomas Riffaud

Ces pratiques sont selon l’auteur de l’ordre de l’artisanat : elles « modifient l’espace public en se l’appropriant ». Le terme d’artisanat est choisi parce qu’il réfère à un travail de la matière, qui la transforme soit physiquement, soit symboliquement. Street artists, danseurs ou skaters ont une même attitude en partage : selon Thomas Riffaud, « ils vivent la ville sur le mode de l’usufruit. Ils s’occroient en fait un droit d’usage (usus) et un droit de jouir des fruits (fructueusement) du lieu qu’ils ont préalablement choisi. » Leurs pratiques microbiennes ne modifient pas la ville dans sa globalité, mais la travaillent pour l’optimiser par petites touches, via une capacité à la lire et à en interpréter les traces et les signes pour mieux écrire leur partition au gré d’un ingénieux bricolage. Ce travail engage leur corps et une longue pratique, c’est « une appropriation sensible et corporelle des lieux » : « d’une certaine manière, écrit Thomas Riffaud, en plus de redonner de l’espace au corps, les artisans d’espace public redonnent du corps à l’espace ». L’intérêt de telles pratiques est de faire un pas de côté avec la fabrique de la ville et ses procédures, fussent-elles « concertées » et « horizontalisée ». « Ces citadins ne souhaitent pas attendre l’avis des experts, ni la mise en place d’une concertation pour agir, écrit Thomas Riffaud. Ils entrent en action quitte à devoir négocier ensuite avec ceux qui témoigneraient leur opposition. » En cela, ajoute l’auteur, « l’artisan d’espace public traduit la résistance de l’habiter face à l’acte de projeter et de construire ». L’ouvrage n’élude pourtant pas les écueils et les risques de cet artisanat. Il suggère que ce dernier est de nature ambiguë, et qu’il peut aussi être « un atout de plus dans la main de ceux qui exercent déjà une grande influence sur la ville d’aujourd’hui ». L’institutionnalisation du street art en offre un exemple : elle peut conduire à édulcorer ce qui faisait précisément l’intérêt d’une appropriation spatiale. L’artisan devient alors ouvrier et respecte à la lettre le cahier des charges qui lui a été fixé. Pour que l’artisanat de l’espace public puisse advenir, il faut aussi que la ville puisse l’accueillir et créer des conditions propices à son émergence. L’urbanisme de contrôle, rigide et zoné, n’est pas précisément créateur d’opportunités dans ce sens. Il faut au contraire que la ville soit malléable, qu’elle « conserve une part essentielle d’indétermination.”

Thomas Riffaud, L’espace public artisanal, éditions Élya, janvier 2021, 144 pages, 10 euros.Voir la présentation de l’ouvrage sur le site de l’éditeur.

Hameaux légers, une association pour le développement de l’habitat réversible

Hameaux légers, une association pour le développement de l’habitat réversibleUn logement se caractérise-t-il nécessairement par des fondations et d’épais murs en parpaings ou béton ? Pas selon l’association Hameaux Légers : créée en 2017 à Rocles, dans l'Ardèche, et pilotée depuis 2019 par un groupe de 50 bénévoles, celle-ci promeut le développement de l’habitat réversible. Les « hameaux légers », ce sont des écoquartiers d’habitat participatif construits avec des maisons aux fondations réversibles, accessibles financièrement et réalisés en partenariat avec les communes. De la yourte entièrement démontable à la tiny house, en passant par la construction « compostable » parce que constituée de chanvre, de paille et autres matériaux biodégradables, ils dessinent un continent encore mal connu. L’habitat réversible est pourtant en plein essor. Il faut dire que les alternatives à la construction pérenne, au « dur » qui dure, charrient nombre d’enjeux contemporains : crise du logement, changement climatique, dynamisation des zones rurales et lutte contre la déprise agricole et la spéculation immobilière, désir d’habiter autrement… « On part d’une situation d’urgence, qui est celle de l’accès au logement, explique Michael Ricchetti, membre de l’association Hameaux Légers. On se rend compte que des gens pourraient vivre en milieu rural, mais que les formes d’habitat n’y sont pas forcément adaptées à leurs attentes. Nous concilions ainsi deux problématiques clés : le mal logement et un élan croissant vers d’autres envies et modes d’habiter, qui ne se trouvent pas forcément dans les grandes villes. »

Surtout, l’habitat réversible jouit désormais d’un cadre juridique clair propice à son développement. « En 2014, la loi Alur reconnaît l’ensemble des modes d’habitat installés de façon permanente dans les documents d’urbanisme, explique Michael Ricchetti. Elle autorise à titre exceptionnel l’aménagement de terrains pour implanter de l’habitat démontable dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) délimitées par le règlement du PLU. Ce concept existait déjà depuis un certain temps. Il était historiquement mis en oeuvre pour l’habitat de loisir ou les bâtiments agricoles. Ce qui est nouveau, c’est que la loi reconnaît à présent la légalité de cet habitat sur des zones non constructibles. » A ce titre, la loi Alur précise que « l’inconstructibilité des terrains situés hors des parties urbanisées de la commune comporte des exceptions et notamment la possibilité pour la commune d’autoriser, sur délibération motivée du conseil municipal, les constructions et installations hors parties urbanisées. Cette exception est possible lorsque le conseil municipal considère que l’intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale. » La loi fixe certaines conditions : l’aménagement (construction, aire d’accueil destinée à l’habitat des gens du voyage ou résidence démontable occupée à titre permanent) doit être dépourvu de fondations. Il doit être facilement démontable et doté d’équipements (intérieurs ou extérieurs) pouvant être autonomes. Son maître d’ouvrage doit aussi fournir une attestation d’hygiène en cas d’autonomie des réseaux.

« On part d’une situation d’urgence, qui est celle de l’accès au logement. On se rend compte que des gens pourraient vivre en milieu rural, mais que les formes d’habitat n’y sont pas forcément adaptées à leurs attentes. Nous concilions ainsi deux problématiques clés : le mal logement et un élan croissant vers d’autres envies et modes d’habiter, qui ne se trouvent pas forcément dans les grandes villes. » Michael Ricchetti, membre de l’association Hameaux Légers

C’est pour offrir une issue au déclin démographique des zones rurales qu’est née l’association Hameaux Légers. Son histoire commence en 2017 à Rocles, petit village ardéchois d’environ 250 habitants, situé dans le Parc naturel des monts d’Ardèche. Alain Gibert, maire EELV de la commune, et un collectif d’habitants cherchent alors à dynamiser les lieux en y développant une offre de logements abordables. L’enjeu est de taille dans ce village touristique : le nombre élevé de résidences secondaires y rend le foncier inaccessible aux candidats à l’accession d’une résidence principale - jeunes familles et agriculteurs locaux. Hameaux Légers dessine alors les contours d’un projet de lieu de vie collectif, constitué de 5 ou 6 maisons réversibles. Dénuées de fondations, celles-ci sont conçues sur pilotis, avec des matériaux écologiques, à faible impact carbone. Leur emprise au sol limitée et leurs caractéristiques permettent d’en abaisser considérablement le coût final. En effet, l’objectif de la municipalité est de louer le terrain à faible coût (25 à 50 euros par mois et par foyer) et de dissocier propriété du sol et du bâti tout en sécurisant à long terme les habitants grâce à un bail emphytéotique. Cette dissociation entre propriété du terrain et du bâti est d’une manière générale au coeur des Hameaux Légers. Faute d’un consensus au sein de l’équipe municipale, le projet ne verra pourtant jamais le jour. « Les divisions étaient d’ordre humain, explique Michael Ricchetti. La démarche n’avait pas suffisamment intégré les habitants et le voisinage. Nous en tirons d’ailleurs les leçons aujourd’hui, et pensons qu’il est primordial d’associer toutes les parties prenantes à ce type de projet. L’habitat réversible peut faire peur du fait de sa nouveauté. C’est clairement un sujet qui peut diviser, faute d’une sensibilisation suffisante. »

"L’habitat réversible peut faire peur du fait de sa nouveauté. C’est clairement un sujet qui peut diviser, faute d’une sensibilisation suffisante. » Michael Ricchetti

Depuis, c’est dans ce sens qu’œuvre l’association, avec une équipe entièrement renouvelée et l’appui financier de la Fondation de France et de Familles rurales. « Notre action se développe autour de trois axes, explique Michael Ricchetti. Le premier tient à l’accompagnement des collectifs et collectivités souhaitant créer un hameau léger. Nous intervenons alors sur les aspects essentiels de la gestion d’un lieu de vie collectif, qu’ils soient humains, techniques et financiers (cadrage, faisabilité, appel à projet, installation du collectif sélectionné…). Le deuxième axe est la transmission : l’association souhaite partager au plus grand nombre ses travaux et contenus concernant la vie en habitat réversible. Cette mission se matérialise par la mise à disposition d’une plateforme dédiée à l’habitat réversible, par le développement d’un MOOC, par des chantiers participatifs, des ateliers et formations auprès d’élus, sous forme de participation libre et consciente. Enfin, nous travaillons à la sensibilisation et la mise en réseau. On intègre ici la partie événementielle et plaidoyer. » Fort de ces trois axes de développement, Hameaux Légers est aujourd’hui en discussion avec une vingtaine de collectivités. Celles-ci sont intéressées pour plusieurs raisons : accueil de population, installation agricole, préservation du patrimoine local, dynamisation, etc. L’association est aussi co-fondatrice et administratrice du Fonds de Dotation Patrimoine d’Autonomie, dont l’objectif principal est de financer l’accession des foyers les moins favorisés à un « patrimoine d’autonomie». « Nous définissons le patrimoine d’autonomie comme l’ensemble des biens matériels, liens sociaux et savoirs qui permettent à une personne de répondre à ses besoins de base : avoir un toit, se chauffer, être entouré, se nourrir sainement, etc., explique Michael Ricchetti. Nous avons déjà récolté plus de 400 000 € de promesses de prêts longue durée (20 ans). » Enfin, les membres de Hameaux Légers multiplient les événements. En 2019, ils ont ainsi organisé une dizaine de « Week-ends des Possibles ». Les porteurs de projets y sont conviés à divers ateliers et groupes de parole. Certains événements sont conçus à destination des professionnels : « il s’agit de co-construire des savoirs et usages par le biais d’événements qui mobilisent des publics experts sur des thématiques essentielles de l’action de Hameaux Légers (Architecture, Urbanisme, etc.) », précise Michael Ricchetti. Cet été, l’association propose également « le Chemin des Possibles ». Cette randonnée de trois semaines à travers la Bretagne permettra de rencontrer élus, porteurs de projets ou associations. Le tout afin qu’un projet concret de hameau léger, réversible et écologique, puisse voir bientôt le jour.

Le recyclage, une solution trompeuse ?

Le recyclage, une solution trompeuse ?Par un hasard du calendrier, les dernières relectures de Recyclage, le grand enfumage, paru en juin 2020 aux éditions rue de l’Echiquier, ont coïncidé avec l’épidémie de COVID-19. Flore Berlingen, présidente de l’association Zéro Waste et autrice de l’ouvrage, souligne d’ailleurs dès l’avant-propos combien l’événement vient conforter le contenu du livre. « Cette crise marque le retour en force du jetable, y affirme-elle. L’industrie du plastique, notamment, y a vu l’occasion de battre en brèche quelques avancées de ces dernières années contre les objets et emballages unique. » Sous couvert d’hygiène et de sécurité sanitaire (arguments brandis de longue date par le lobby du plastique), la société du jetable vient de remporter une nouvelle manche. Les avancées en matière de lutte contre les pollutions plastiques étaient pourtant modestes. Le pacte national sur les emballages plastiques signé en février 2019 par le gouvernement, en accord avec 13 géants de l’agroalimentaire et de la grande distribution, était insuffisant. Pour une raison simple : il n’est pas contraignant. Derrière, un volontarisme de façade, la « fin du gaspillage » ne signe pas pour l’Etat la fin du jetable. L’enjeu est de recycler 60% seulement du plastique d’ici 2022. On n’envisage jamais la réduction des déchets à la source. Dans l’esprit de nos dirigeants, l’économie circulaire reste indissociable du jetable. Dans Recylage, le grand enfumage, Flore Berlingen explique pourquoi.

Le livre s’ouvre sur un état des lieux du « tout jetable », dont l’avènement coïncide avec les débuts de l’ère du plastique en 1950. Depuis, l’ascension a été fulgurante : d’un million de tonnes annuelles à l’époque, on est passé à 359 millions en 2018. La mise en place du tri et du recyclage dans les années 1990 n’a pas entâmé cette progression, et le moins que l’on puisse dire est que le bilan est mitigé. Certes le volume de déchets recyclés a progressé, mais leur production a crû dans le même temps. Pour les emballages, la collecte stagne autour de 65%. Encore ce taux est-il faussé par le fait qu’on y inclut le verre, qui est à la fois plus lourd et moindre en termes d’unités.Conséquence : le nombre de décharges a été multiplié par 5, souvent dans des pays d’Asie où nous exportons nos déchets. Les coûts de collecte et de traitement des déchets, à la charge des collectivités, ont explosé. « La gestion des déchets coût environ 20 milliards d’euros par an, dont plus de 14 milliards pèsent sur le budget des collectivités locales, un montant qui dépasse le budget alloué au ministère de la Transition écologique et solidaire ! », pointe Flore Berlingen. Or, le principe du pollueur-payeur reste peu appliqué : si des filières dites de « responsabilité élargie du producteur » (REP) sont mises en oeuvre dans les années 1990, pour que les entreprises qui commercialisent des emballages jetables contribuent au financement du recyclage, « la contribution des entreprises à ce coût, via les filières REP, s’élève à 1,2 milliards d’euros, explique Flore Berligen. Autrement dit, comme de nombreuses autres « externalités environnementales » des activités économiques, le coût du traitement des déchets reste assumé par la société dans son ensemble. » En l’occurrence, c’est aux EPCI de gérer les déchets, et in fine aux particuliers.

« La gestion des déchets coût environ 20 milliards d’euros par an, dont plus de 14 milliards pèsent sur le budget des collectivités locales, un montant qui dépasse le budget alloué au ministère de la Transition écologique et solidaire ! » Flore Berlingen

Cet état de fait contraste avec une communication très optimiste des producteurs d’emballages, jamais à court d’arguments pour vanter la mise sur le marché de produits « recyclables ». Or, « recyclable » ne veut pas dire « recyclé » : il faut pour cela une filière de recyclage opérationnelle, chose difficile à mettre en oeuvre alors que les producteurs ne cessent d’innover en matières de matériaux… recyclables. Le logo « Point vert » est à cet égard trompeur : « trop souvent interprété comme attestant le caractère recyclable ou recyclé de l’emballage, (...) il indique simplement que le metteur sur le marché s’est bien acquitté de sa contribution obligatoire », explique l’autrice. Dans Recyclage, le grand enfumage, celle-ci multiplie les exemples de communication ambiguë, quand elle ne tourne pas franchement à la célébration des producteurs d’emballages jetables. Un écueil lié selon elle à la gouvernance des filières REP : « une fois agréés par L’Etat pour plusieurs années, les éco-organismes rendent des comptes à leurs adhérents avant tout, explique-t-elle. Leurs organes de pilotage en témoignent : Citéo compte parmi ces administrateurs les représentants de Lactalis, Coca-Cola, Nestlé, Evian, Auchan, Carrefour… Ces producteurs et distributeurs n’ont aucun intérêt à ce que le public prenne conscience de la non-recyclabilité d’une grande partie des emballages. » A ces conflits d’intérêt s’ajoutent diverses actions de lobbying auprès des parlementaires. Citéo a ainsi participé à une campagne en faveur du plastique à usage unique - le comble pour un « éco-organisme » que l’Etat français charge de promouvoir le tri et la prévention des déchets. Le même éco-organisme n’hésite pas non plus à faire peser la responsabilité de la gestion des déchets sur les consommateurs, qui sont pourtant en bout de chaîne. Il n’est d’ailleurs pas le seul à faire valoir un tel argument. Flore Berlingen rappelle à ce titre que les première campagnes portant sur les pollutions plastiques dans la nature ont été créées et financées par les producteurs de l’agro-alimentaire : « Elles apparaissent bien avant l’arrivée du tri pour signifier que le pollueur n’est pas l’entreprise qui inonde le marché de ses emballages à usage unique sans se préoccuper de leur devenir, mais l’individu qui les jette n’importe où », pointe-elle. A partir des années 1990, l’émergence de filières de tri est venue compléter cet argument d’un « nos déchets ne sont plus des déchets mais des ressources en devenir ». Une façon de rassurer les consommateurs qui seraient tentés de se détourner des emballages plastiques.

« L'extraction se développe à un rythme deux à trois fois plus rapide que le recyclage. » Flore Berlingen

Dans le second chapitre de l’ouvrage, Flore Berlingen tire de cet état de fait une conclusion implacable : l’économie circulaire est un mythe et une forme de green washing. Celle-ci s’affronte en effet à trois grandes limites. « La première est la dispersion des ressources, qui rend difficile, sinon irréalisable, le recyclage de certains produits, écrit l’autrice. La deuxième tient à la difficulté, voire l’impossibilité, de se débarrasser, au cours du processus de recyclage, d’additifs contenus initialement dans les produits ou d’impuretés liées à leur utilisation. Enfin, l’imperfection des processus de recyclage suscite des pertes et rend nécessaire le recours à des matières premières vierges. » Difficile à mettre en oeuvre du fait des alliages de matériaux et de l’entropie propre à toute transformation, le recyclage est très loin dans les faits de conduire à une économie de ressources. Les chiffres avancés par Flore Berlingen le démontrent : entre 2005 et 2015, la production mondiale annuelle de plastique a augmenté de 45%. Cette hausse concerne toutes les ressources, dont la consommation a triplé depuis les années 1970. En somme, « l’extraction se développe à un rythme deux à trois fois plus rapide que le recyclage ». Il faut dire que certains secteurs d’activité, dont l’agro-alimentaire, sont particulièrement dépendants du plastique à usage unique, du fait de leur logistique mondialisée et de l’allongement des circuits de production et de distribution. Calqué sur le modèle de l’économie linéaire, l’économie circulaire ne peut fonctionner, puisqu’elle dépend de la première et son impératif de croissance. Pour être efficientes, les filières de recyclage ont besoin d’importants volumes de déchets. Bel exemple de cercle vicieux.

Dès lors, que faire ? Pour Flore Berlingen, la solution, exposée dans le dernier chapitre, est claire : il faut sortir de l’ère du jetable. Les leviers pour ce faire sont multiples. L’auteure balaie d’emblée le boycott individuel, aux effets trop limités. C’est sur le plan des politiques publiques, pointe-elle, qu’il faut agir. Il faudrait d’abord introduire des quotas de réemploi obligatoires et progressifs, qui permettraient une transition vers des emballages lavables et réutilisables standardisés. Il convient aussi selon elle d’allonger la durée de vie des biens dits « durables », et de mettre fin à l’obsolescence programmée. Renforcer le système des bonus-malus pourrait contribuer à faire évoluer les pratiques dans ce sens, comme le prévoit la loi de 2020 sur l’économie circulaire. Il convient aussi de mieux piloter et contrôler les éco-organismes, aujourd’hui aux mains des producteurs. En la matière, un changement de cap s’impose : c’est bien à la prévention des déchets qu’il faut donner la priorité, plus qu’à leur recyclage. Or, actuellement, c’est à ce dernier que vont l’essentiel des financements publics nationaux. « Sur les 135 millions d’euros attribués en 2018 par l’Ademe dans le cadre du volet économie circulaire du programme d’investissements d’avenir, moins de 1% semble avoir été consacré à des initiatives de réduction des déchets », pointe Flore Berlingen. Il faut dire que les appels à projets sont calibrés pour les grands groupes industriels, pas pour les initiatives plus modestes visant à développer les circuits courts, la consigne ou le compostage. Concernant le recyclage lui-même, il conviendrait selon l’auteure de cesser la course à l’innovation, qui conduit à mettre sur le marché toujours plus de matériaux. Il faut aussi changer la manière de communiquer sur le recyclage, qui encourage actuellement la surconsommation (on a tendance à « gaspiller » les ressources si l’on croit qu’elles peuvent être recyclées). Enfin, l’immense problème posé par les déchets plastiques plaide pour une toute autre approche de la consommation. « Pendant plusieurs années, j’ai tenté, comme d’autres, de faire passer ce message : ne misons pas tout sur le recyclage, il est indispensable mais ne suffira pas, explique Flore Berlingen. Aujourd’hui, j’en viens à penser que cette mise en garde pèche par sa faiblesse. Dans la course au recyclage, la question de l’utilité sociale des objets produits n’est plus mise en balance avec leur impact social et environnemental. On en vient à chercher des moyens de recycler ce qui ne devrait même pas exister en premier lieu. » En somme, il en va des déchets comme de l’énergie : les meilleurs sont ceux qu’on ne produit pas.

Flore Berlingen : Recyclage, le grand enfumage - comment l’économie circulaire est devenue l’alibi du jetable, éditions Rue de l’Echiquier, juin 2020, 128 pages, 13 euros

Au Pavillon de l’Arsenal, l’exposition « Et demain on fait quoi ? » envisage « le monde d’après »

Au Pavillon de l’Arsenal, l’exposition « Et demain on fait quoi ? » envisage « le monde d’après »La construction, l’architecture et l’urbanisme figurent parmi les secteurs que le confinement a bousculés. Repli sur la sphère domestique, espaces publics inaccessibles, télétravail et école à la maison ont amené nombre d’entre nous à porter nos regards sur nos conditions de logement. Et, au-delà, sur la fabrique urbaine. Cette qualité d’attention forme le point de départ des contributions que le Pavillon de l’Arsenal à Paris a recueillies pendant et juste après le confinement sur le forum « Et demain on fait quoi ? ». En tout, plus de 200 cabinets d’architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, maîtres d’ouvrage ou philosophes se sont pliés à l’exercice d’imaginer « le monde d’après ». Accessibles en ligne, leurs textes, dessins et photographies sont aussi présentés jusqu’au 6 septembre au Pavillon de l’Arsenal sous forme de Kakémonos. Ils esquissent à la fois un état des lieux et une série souhaits et d’enseignements. Les mots « local », « vivant », « nature », « espace public », « densité », y reviennent comme autant de pensums, et montrent un corps professionnel soucieux de changement...

Oiseaux qui chantent, cieux libérés de leur chape ordinaire de particules fines, vie collective qui s’organise au sein des copropriétés : le confinement aura d’abord été l’expérience d’un écart avec les conditions de vie ordinaires. Pour en rendre compte, Antoine Bertin a enregistré le son de paris confiné, et l’a fusionné avec une mélodie composée à partir de la séquence génétique de la covid 19. Ce qu’on y entend ? Le chant des oiseaux ! Le confinement a aussi rimé avec exode à la campagne. A ce titre, plusieurs contributions invitent à réévaluer les espaces extra-métropolitains. Selon Arte Charpentier architectes, « il faut faire preuve d’inventivité et donner leur chance à quantité de villes moyennes pour tisser un réseau alternatif de villes dynamiques, connectées entre elles, mises en réseau localement, ayant acquis leur indépendance vis-à-vis des métropoles tout en étant reliées à elles. Une forme de réseau parallèle secondaire et complémentaire aux grandes villes. Développer ces villes suppose de les faire entrer dans un cercle vertueux de désirabilité où l’attrait de la nature se combine avec un attrait culturel, à l’image du travail réalisé par Nantes depuis de nombreuses années. » Dans la même veine, les architectes Cyril Brûlé, Peggy Garcia et Mathieu Mercuriali invitent à retisser des alliances entre Paris et son hinterland, dont le massif du Morvan, en Bourgogne. Leurs propositions font écho à celles d’Anne-Claire le Vaillant, architecte, qui plaide pour un rééquilibrage territorial entre métropoles et zones peu denses.

Cet élan vers la campagne tient en partie à un autre effet du confinement : l’élan qu’il a généré vers la nature et le jardinage. A ce titre, nombre de contributions postées sur le forum du Pavillon de l’Arsenal appellent à planter des forêts au coeur des villes ou à végétaliser les espaces publics. Caracalla Architectes écrit ainsi : « Nous imaginons la plantation et la constitution de forêts sauvages inaccessibles en ville, réserves de biodiversités et lieu d’habitation protégé pour les espèces non humaines comme les plantes, les animaux ou les insectes. Au sein de parcelles vides ou amenées à le devenir, cela permettra de créer un tissu urbain ouvert à la cohabitation entre toutes les espèces. Cette opération va dans la direction d’une dé-densification du tissu bâti, de la sauvegarde d’espaces vides exemplaires constituant dès lors une nouvelle réserve d’habitats sauvages. » Dans la même veine, l’architecte et urbaniste Carmen Santana propose d’« asseoir le paysage comme une infrastructure » et d’ « aller vers des villes nourricières, où l´espace public ne sera plus dédié à 80% aux voitures, des villes où il fera bon vivre et que pourront s’approprier ses habitants. »

Pour nombre de contributeurs, ménager une place à la nature en ville suppose d’en aborder les vides et interstices. La Paysagiste Mélanie Gasté plaide pour une telle approche. Selon Franck Boutté, « Toute la question est de repenser la ville par les vides qui la composent. Nous avons passé beaucoup de notre temps à surdéterminer les pleins, car ce sont eux qui sont porteurs de propriété, de pouvoir et de richesse, ainsi que d’appropriation univoque ; il faut maintenant et avant tout penser à qualifier les espaces vides, car ils sont les lieux de la mise en commun réussie, de la coexistence pacifique, de l’accueil de tous les vivants, des manifestations de l’environnement (comme milieu); ils sont par nature non propriétaires, non appropriés car appropriables par tous. En un sens, la crise nous rappelle encore une fois une question de bon sens : ce sont les espaces publics, dans une acception qu’il convient de réinterroger pour qu’ils deviennent véritablement l’espace physique et vécu de toute l’assemblée des vivants, qui constituent le sens même de la ville comme lieu habité et infrastructure de la mise en commun et du partage. »

On s’en doute : les contributeurs s’intéressent aussi aux logements. Ces derniers sont évidemment revus à l’aune de critères de confort et de bien-être. Ils sont aussi abordés en tant qu’espaces à la frontière du collectif et de l’individuel, comme lieux privatifs autant que comme lieux communs. L’architecte Francis Nordemann synthétise de la sorte cette ambition : « Il ne s’agit pas de prôner simplement une augmentation généreuse des surfaces, mais les leçons du moment que nous traversons devraient pousser à retrouver le sens de l’habiter et permettre d’inventer au domicile des espaces propices à la fois au télétravail, à la vie de famille et à la vie sociale. Au-delà de la nécessité d’un seuil partagé, chacun devra pouvoir trouver un coin à soi avec son téléphone ou devant son terminal, et des dépendances de rangement. Des logements traversants et des cuisines en lumière naturelle permettront la ventilation et le renouvellement naturel de l’air, et un prolongement extérieur - une terrasse, un balcon - de mettre le nez dehors, de regarder au loin et de rencontrer son voisin. Une cour privée commune, un jardin réservé étendront et protégeront le domaine habité de chacun. »

Une telle ambition invite aussi à se plonger aussi dans le hard de la construction, dans ses matériaux et ses infrastructures. L’enjeu est de taille, comme le rappellent le philosophe Victor Petit et l’atelier Senzu. Ces derniers invitent à considérer les « communs négatifs » qui nous sont légués par « l’héritage infrastructures et architectural » : déchets nucléaires et plastiques, pollutions diverses, bâtiments devenus inhabitables. Selon eux, la question n’est pas seulement celle de « comment construire autrement », mais bien : « comment prendre soin collectivement (commoning) de ces déchets dont nous ne pouvons faire table rase ? Que défaire demain ? (...) Comment vivre avec ce que nous avons fait, avec cet environnement en ruine qui ne fait plus milieu ? Comment défaire ce faire qui n’a d’autres horizons souhaitables que de se transformer en commun négatif ? »A cet égard, Elizabeth de Portzamparc invite à se saisir des circuits courts comme d’une réponse à la crise environnementale et la gabegie de matériaux : « on connaît l’impact environnemental de la division internationale du travail, mais aussi ses conséquences inégalitaires, écrit-elle. L’architecture ne peut échapper à ce mouvement, elle doit même être une force motrice en la matière. »Clara et Philippe Simey plaident quant à eux pour un vrai « green new deal ». Celui-ci se marquerait notamment par la généralisation du réemploi. Un voeu qui suppose d’organiser et de structurer une filière encore balbutiante. Aussi le couple d’architectes plaide-il pour la création d’une école du réemploi.

« Et demain on fait quoi ? » - Expositions et rencontres pour penser « l’après »Du 16 juin au 6 septembre 2020 au Pavillon de l’Arsenal21, boulevard Morland75004 ParisDu mardi au dimanche de 11h à 19HEntrée librehttps://www.pavillon-arsenal.com/fr/et-demain-on-fait-quoi/