Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

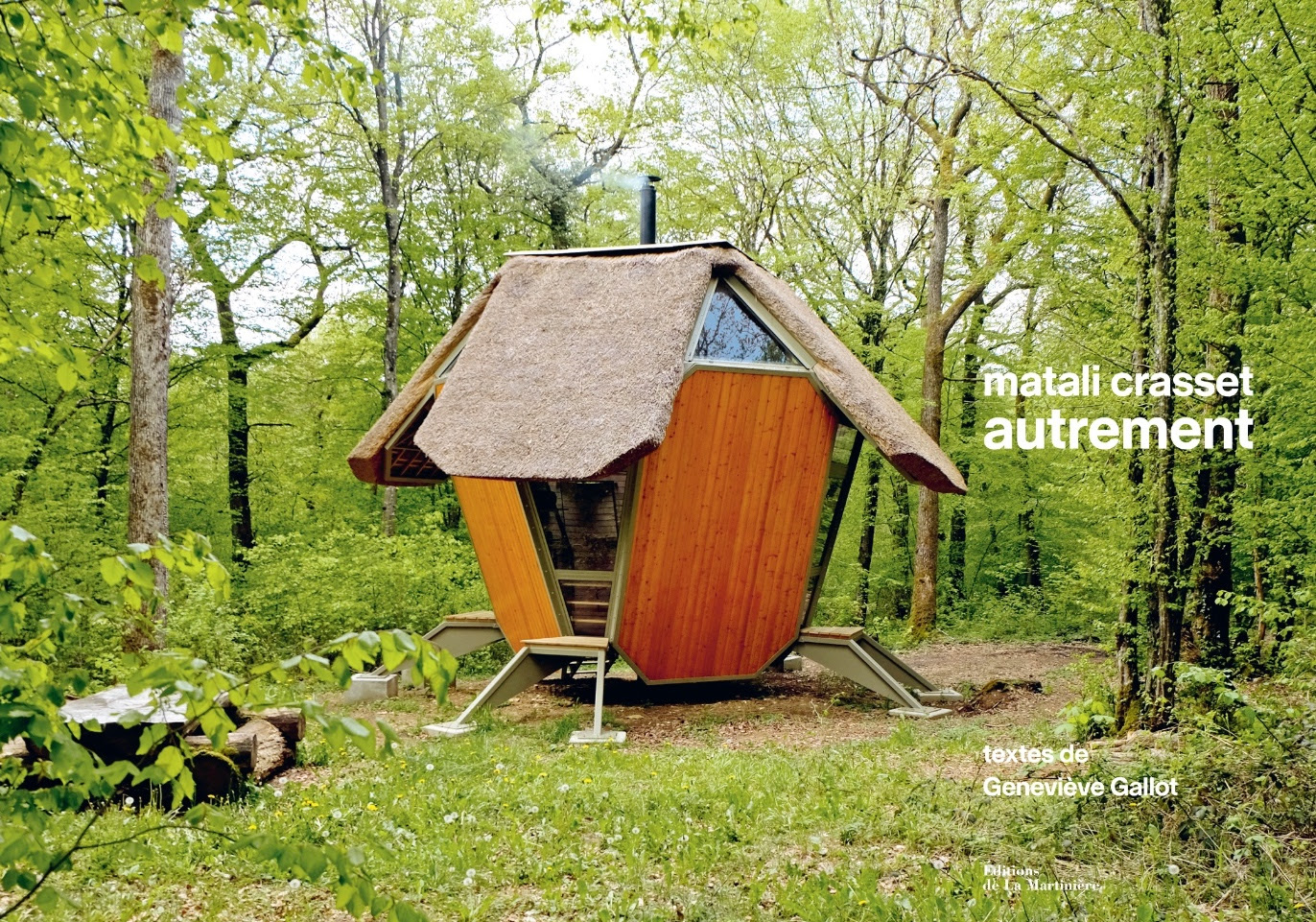

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Les municipalités, leviers de la transition ? Débat à la Biennale de Grenoble

Les municipalités, leviers de la transition ? Débat à la Biennale de GrenobleUne municipalité peut-elle célébrer la transition ? C’est ce qu’a tenté de faire celle de Grenoble, ce week-end, à l’occasion de la « Biennale des villes en transition ». Pour la cinquième édition de cet événement auparavant réservé au seul habitat durable, la mairie avait ainsi décidé d’en élargir sensiblement l’objet, y incluant des réflexions autour de la participation citoyenne, les monnaies locales, la construction en bois, l’éducation populaire, etc., soit l’ensemble des enjeux qui participent d’une transformation profonde dans l’organisation de nos régimes politiques.Une première qui faisait sens pour Eric Piolle, le maire de Grenoble : « les villes sont aujourd’hui les territoires au carrefour de toutes ces transitions et les acteurs les plus susceptibles d’y répondre ». Une manière aussi de plaider en faveur de la reconnaissance du rôle des villes et de leur autonomisation politique pour faire face aux défis du XXIème siècle - discours de plus en plus fortement porté depuis la COP 21 : « en 2040, 60% de la population mondiale sera urbaine, rappelait ainsi Laurence Tubiana, ancienne négociatrice en charge de l’accord de Paris et marraine de cette Biennale. Il faut désormais compter sur les villes comme pouvoir essentiel dans le changement du modèle de développement ».

Pendant quatre jours, l’exercice a surtout consisté à raconter ce vaste mouvement à travers diverses initiatives déjà à l’œuvre, à Grenoble comme ailleurs. Du système géothermique géré par une SEM (société d’économie mixte) sur la presqu’île grenobloise à la renaturation des sites miniers de Essen, ville allemande nommée capitale verte européenne pour l’année 2017, de la réinsertion professionnelle par le maraîchage urbain organisée par une association dans la grande couronne de Grenoble à la piétonisation du centre-ville de Pontevedra en Espagne, c’est une mosaïque de bonnes pratiques dans le champ social, économique et environnemental que la Biennale mettait en lumière. Pour la ville présentée comme un laboratoire politique en France depuis l’élection d’une majorité composite de gauche, écologiste et citoyenne, en mars 2014, il s’agissait, de l’aveu d’Eric Piolle, de « rassembler des sources d’inspirations pour se donner de la force en partageant les richesses de tout ce qui existe partout ». Cet échange d’expériences s’est toutefois heurté à la difficile problématisation du phénomène : tout type de projet, par tout type d’acteurs, à toute échelle, peut-il se revendiquer de la transition ? « Ce sentiment d’éparpillement révèle aussi où en est le mouvement, qui est pour l’heure une sorte de constellation » confiait un organisateur. Si l’objectif du bien-vivre, auquel était consacrée une grande conférence avec Nicolas Hulot – l’autre parrain de l’événement – fait office de slogan de ralliement, des notions importantes telles que la résilience ou l’autonomie ont été plus effacées des débats.

« La transition est un mot qui convient à tout le monde, y compris aux institutions dominantes qui s’accommodent bien de cette idée de compromis. » Kirsten Koop

Or cette absence de définition de la transition pourrait s’avérer contre-productive, voire dangereuse : « la transition est un mot qui convient à tout le monde, y compris aux institutions dominantes qui s’accommodent bien de cette idée de compromis » expliquait Kirsten Koop, géographe, dans une table-ronde consacrée à la place de la société dans la transition. Raison pour laquelle ce terme même est en question : « la transition porte l’idée de continuité alors que c’est une rupture de civilisation qui se dessine. Je préfère parler de métamorphose » explique Olivier Frérot, philosophe invité à observer les débats, qui se montre aussi bienveillant à l’égard de la démarche que sceptique sur son issue : « cette « transition » ne peut pas s’opérer depuis les institutions existantes puisqu’elles sont directement câblées aux systèmes de valeur qui caractérisent le modèle dont on veut sortir ». C’est pourquoi ce dernier appelle depuis longtemps à « regarder ce qui est en train de naître en dehors ou à côté des institutions qui s’effondrent »[1].

Le mouvement de la transition ne fait pas exception à cette longue histoire des rapports tendus entre mouvements sociaux et sphères politiques. Si la question de l’institutionnalisation se pose depuis le début pour les « transitionneurs »[2], elle a de nouveau traversé certains des débats de la Biennale. Ainsi de la grande Assemblée des communs, qui s’est tenue le samedi matin et a réfléchi en petits ateliers à la gouvernance d’un certain nombre de biens communs – la nature, la santé, l’urbain et la connaissance. Si la démarche s’inspire de ce qui se fait ailleurs en France, à Brest par exemple[3], elle se doit de suivre une méthodologie particulière : « cela ne peut pas se faire à l’initiative de la puissance publique » raconte une participante réticente à l’hébergement de cette Assemblée dans le cadre de la Biennale. Pour provoquer un débat sur ces questions-là, un « Off » avait été organisé en parallèle des conférences officielles. « Présenter la ville comme toute-puissante et alternative aux formes traditionnelles de pouvoir évacue la question des rapports de force à l’intérieur de cette ville » précisent les organisateurs de l’Atelier Populaire d’Urbanisme.

« Présenter la ville comme toute-puissante et alternative aux formes traditionnelles de pouvoir évacue la question des rapports de force à l’intérieur de cette ville. » L’Atelier Populaire d’Urbanisme.

Et une fois la conquête du pouvoir effectuée, on se confronte aux contradictions du pouvoir : « gagner une élection ne signifie pas reprendre la ville » rappelait Beppe Caccia, chercheur en histoire politique, lors de la soirée conclusive orientée sur la question du nouveau municipalisme. Evoquant Murray Bookchin, père du municipalisme libertaire, Magali Fricaudet, coordinatrice à CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) s’est appuyée sur l’exemple des villes espagnoles : « ce ne sont pas des partis politiques qui y ont gagné les grandes villes, mais des alliances de mobilisation très ancrées dans les territoires, sur des sujets concrets ». A Barcelone, on appelle même cela des « confluences », « car le terme de coalition sous-entend trop l’idée de pouvoir » explique Cesar Ochoa du mouvement Barcelone En Commun, dont il rappelle que Podemos est une composante parmi d’autres : « le parti politique n’est qu’un vecteur, c’est le citoyen qui est le producteur des politiques publiques ».En substance, c’est pourtant la même idée que prône Eric Piolle, dans un autre débat sur les fractures urbaines : « si on attend que ce soit la ville qui se lance, par exemple en agriculture urbaine, cela ira moins vite que si les citoyens mènent leur propre projet ». Récusant les craintes de récupération politique, le maire de Grenoble défend l’idée d’une municipalité en « accompagnement » des projets de terrain, qui rend possible l’engagement citoyen dans une société d’acteurs en réseau[4]. « Les citoyens sont les artisans à la racine de la transition » résume Kirsten Koop dans ce qui ressemble à un constat partagé. Il pourrait y en avoir un autre, concernant la vocation majoritaire de ces mouvements de fond. Car Eric Piolle ne s’en désespère pas : « c’est un peu plus que l’avenir, c’est déjà le présent : la transition, ce ne sont pas plein de petites gouttes un peu partout, c’est une vague en formation ». On lui souhaite de ne pas s’échouer trop tôt.

[1] Voir la tribune dans Libé (http://www.liberation.fr/auteur/15802-olivier-frerot) ou différentes publications telles que « Nos institutions publiques à bout de souffle » et « Solidarités émergentes, institutions en germe » (https://solidaritesemergentes.wordpress.com/).

[2] Voir à ce sujet l’article dans Reporterre relatant un débat sur cette question lors du Festival des Utopies Concrètes, en 2013.

[3] Plus d’infos sur le site Assemblée des communs : http://assembleedescommuns.org/

[4] Voir à ce sujet l’interview dans Reporterre d’Eric Piolle en mai 2016

LAVille : une utopie en réponse à l'explosion urbaine

LAVille : une utopie en réponse à l'explosion urbaineDamien Giolito est ingénieur génie civil de formation. Il a travaillé pendant 15 ans sur des constructions diverses avant de passer son brevet de pilote et se lancer dans la cartographie aérienne. C’est sûrement cette vue macro du développement du territoire et notamment des villes qui lui a inspiré son concept de ville durable, qu’il a nommé LAVille.Sa réflexion part d’un constat sans concession quant aux impasses de notre développement actuel. "La population urbaine est de 4 milliards aujourd’hui et compte déjà près de 1 milliard de personnes habitant dans des logements précaires. 2,5 milliards de nouveaux citadins sont attendus dans les villes d’ici 2045, écrit-il sur son blog. Il sera donc nécessaire de créer des infrastructures (villes, logements, industries, bureaux, commerces, hôpitaux, écoles) pour sensiblement 3 milliards de personnes dans le monde d’ici la moitié du siècle." Or, les villes se développent aujourd’hui de façon concentrique, comme des « grumeaux » qui finissent par s’agglomérer et détruisent au passage la nature et les ressources en terres arables qui pourraient les nourrir.

L'ingénieur a donc imaginé un développement urbain durable et résilient à partir d’un cahier des charges très exigeant : pas de pétrole, pas de voitures, pas de déchets, pas de pollution, neutralité carbone, un accès à la nature à moins de 2kms et un autre aux transports à moins de 1 km, une auto-suffisance alimentaire - le tout sans anticiper aucune rupture technologique !Alors finis les grumeaux qui collent, vive l’architecture multicellulaire. Damien Giolito propose d'aménager une ceinture urbaine de 2km de large entourée de quatre voix de trains (deux sens et deux vitesses : express et omnibus). Des constructions de 4 étages maximum agrègent différentes fonctions (industrie, logements, commerces, services, …) et accueillent 3millions de personnes avec une densité de 6 000ha/m2. Différentes bandes intérieures concentriques sont destinées aux loisirs, aux jardins familiaux, aux services de recyclage, à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, méthanisation, éoliennes, ..) et au stockage de l’eau. Le cœur de cette cellule de 80 km de diamètre est réservée à de la permaculture et LAVille est entourée de « vraie nature » sanctuarisée. Le concept qui n’est pas sans rappeler celui des cités-jardins de Ebenezer Howard est séduisant sur le papier mais cette cité durable ne restera t elle qu’un « paradis de l’ingénieur » ?

La vidéo de présentation du concept : https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=9nfSbas3fGM

Scott D. Sampson : "Nous ne résoudrons pas la crise écologique si nous ne réduisons pas l’écart entre les enfants et la nature"

Scott D. Sampson : "Nous ne résoudrons pas la crise écologique si nous ne réduisons pas l’écart entre les enfants et la nature"Ma mère et mon père avaient en commun leur amour de la nature, et ils s’adonnaient à cette passion en allant fréquemment camper ou lors d’excursions dans des espaces naturels. Evidemment, dans les années 1960 et 1970, la plupart des enfants avaient la liberté de vagabonder. Pour moi, cela équivalait à explorer la forêt située à quelques blocs de ma maison dans les quartiers ouest de Vancouver, en Colombie Britannique. Ma mère en particulier était un merveilleux mentor, même si je doute qu’elle se définissait de cette manière. Elle alimentait en permanence ma curiosité pour tout ce qui avait trait aux sciences naturelles. L’un de mes sujets de prédilection était les dinosaures. Alors que tous les enfants ont leur phase dinosaure, je n’en suis jamais sorti ! Certains aiment à dire que je ne suis jamais vraiment devenu adulte !En tant que père d’une adolescente, j’ai eu très envie d’élever une enfant sauvage. Quand j’ai découvert qu’il n’y avait pas de livres grand public offrant aux parents, aux enseignants et autres éducateurs les outils et stratégies dont ils avaient besoin pour connecter les enfants avec la nature, j’ai décidé d’écrire Comment élever un enfant sauvage en ville.

La « migration vers l’intérieur » de l’enfance s’est opérée seulement à la dernière génération. Les technologies numériques en sont les principales responsables : une fois passé tant de temps devant des écrans, il en reste bien peu pour les aventures en plein air. Vient ensuite la peur du risque, et l’idée que les enfants vont devoir affronter la menace d’inconnus si on les laisse sans surveillance. Alors que les taux d’enlèvements et d’abus d’enfants par des étrangers ne sont pas plus élevés aujourd’hui qu’en 1950 ou 1960, les peurs parentales en ce domaine sont bien réelles et ne peuvent être dissipées. Autre problème : l’emploi du temps surchargé des enfants. Pour leur offrir les meilleures chances de réussite et d’épanouissement, on leur donne beaucoup plus de devoirs que la génération précédente. Et c’est désormais la norme de les inscrire au sport, à un cours de musique, et autres activités extra-scolaires. Il ne s’agit pas de rendre les parents et éducateurs fautifs de cette migration vers l’intérieur : chacun veut le meilleur pour ses enfants. Mais il est temps de faire une pause et d’admettre que nos efforts en ce sens ne sont peut-être pas ce qu’il y a de mieux pour la santé et le bonheur de nos enfants, ni pour développer leur potentiel. La nature n’est pas une panacée, mais elle peut être une étape décisive vers une enfance plus saine et épanouissante.

L’idée d’écrire Comment élever un enfant sauvage en ville est née d’un double constat. Le premier tient à la déconnexion contemporaine des enfants et de la nature, et de ses effets sur leur santé. L’enfant nord-américain moyen passe entre sept et dix heures par jour devant un écran, et quelques minutes à jouer librement dehors – ce qui constitue un changement dramatique par rapport à la génération précédente. Sans surprise, les taux d’obésité, de TDAH (trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité), de maladies cardiaques et de dépression infantiles ont monté en flèche. De nombreuses études démontrent à présent l’importance cruciale du jeu libre pour le développement physique et cérébral. D’autres études tout aussi nombreuses soulignent le pouvoir de l’apprentissage pratique et en contexte dans des espaces naturels. Pour le dire simplement, les enfants ont besoin de nature, et ce besoin n’est pas satisfait.

"L’enfant nord-américain moyen passe entre sept et dix heures par jour devant un écran, et quelques minutes à jouer librement dehors – ce qui constitue un changement dramatique par rapport à la génération précédente. Sans surprise, les taux d’obésité, de TDAH (trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité), de maladies cardiaques et de dépression infantiles ont monté en flèche." Scott D. Sampson

Le second constat tient à la santé des espaces où nous vivons. Demandez à un groupe de scientifiques de nommer les principaux défis de notre temps : il y a fort à parier qu’ils vous citent le changement climatique, l’extinction des espèces et la destruction de leur habitat. A cette liste, nous devons ajouter une autre crise très largement commentée : la déconnexion homme/nature. Or, comment créer des sociétés écologiques et durables si nous ne nous soucions pas des lieux où nous vivons ? Et comment s’en soucier si nous ne passons pas du temps en plein air, et n’établissons aucune connexion intellectuelle et émotionnelle avec ces espaces ? Aider les enfants à tomber amoureux de la nature mérite d’être une priorité nationale (et internationale), au même titre que la réduction des émissions de GES et la préservation des espèces et espaces naturels. En effet, on peut démontrer qu’il sera impossible de résoudre la crise écologique si nous ne réduisons pas l’écart entre les enfants et la nature.

Des recherches récentes indiquent que les expériences menées dans la nature sont essentielles à une croissance saine. Une exposition régulière la nature peut atténuer le stress, la dépression et les troubles déficitaires de l’attention. Elle réduit également l’agressivité, combat l’obésité et dope les résultats scolaires. Plus significativement encore, passer du temps dans des espaces naturels semble bénéfique au développement cognitif, social et émotionnel des enfants.

Les technologies et les images de la nature peuvent être les adjuvants d’une connexion avec la nature. Mais la vraie connexion s’enracine dans l’expérience directe, fréquente, multisensorielle dans des espaces extérieurs sauvages et semi-sauvages. Heureusement, on peut trouver ce genre d’espaces y compris dans les villes.

Le processus de connexion avec la nature résulte de trois facteurs, applicables à tout âge, et contenus dans l’acronyme EMC. E désigne l'expérience, entendue comme une série de contacts directs qui engagent tous les sens. La nature doit être appréhendée par les yeux, les oreilles, l’odorat et les pores de la peau tout autant que par le cerveau. Une minorité d’entre nous ont besoin d’être convaincus qu’il existe une légenre différence entre tenir une limace ou contempler un ciel étoilé par une chaude nuit d’été et leurs versions virtuelles. Seule cette expérience directe a le pouvoir de nourrir des connexions émotionnelles.

"La nature doit être appréhendée par les yeux, les oreilles, l’odorat et les pores de la peau tout autant que par le cerveau." Scott D. Sampson

Le M de EMC est le mentorat. Etre un mentor de la nature ne revient pas à apprendre aux enfants à survivre dans un milieu sauvage. Cela ne nécessite pas d’être un expert de la nature (même si certains mentors le sont), ou de guider chaque activité d’un enfant au grand air. Un mentor pose beaucoup de questions et offre peu de réponses. Il est un complice, un compagnon d’explorations, un chasseur d’indices, qui dirige de derrière plutôt que de devant. Le mentor accorde lui-même de la valeur à la nature, et transmet cette valeur aux enfants. Plus important, il s’assure que les enfants disposent d’un temps suffisant et libre dans les espaces naturels.Le dernier point de EMC est comprendre. L’accent ici n’est pas mis sur l’accumulation d’informations sur la nature, telles que le nom des plantes et des animeaux (même si cela arrive). Bien plus important est de donner au enfants un sens du grandiose de l'environnement, et de les aider à percevoir les connexions profondes qui les lie au monde naturel. De quelle manière l’énergie et la matière irriguent votre écosystème ? Quelle est l’histoire de votre environnement – celui qui englobe la Terre, la vie et les humains ? Une fois que ce savoir de base est instillé, même de façon générale, les enfants gagnent durablement en perspicacité. Et pour que la connexion avec la nature puisse réellement se faire, la connaissance doit être incarnée et être de nature à influer aussi bien sur l’esprit que sur les émotions. Si les adultes s’assurent que les enfants reçoivent ces trois ingrédients, ceux-ci vont naturellement entrer en contact avec la nature.

Les coyotes sont malins. Tout comme les mentors. Ils inspirent non pas en rapportant des faits, mais en posant des questions provocantes. Ils guident les enfants en conspirant avec eux. Ils créent des occasions de surprise et d’émerveillement. Et ils permettent aux enfants d’avoir autant de liberté que ne l’autorise leur sécurité. Dès le milieu de l’enfance (et parfois plus tôt), les enfants ont besoin de se séparer des adultes et d’en être indépendants. L’un des plus grands défis des mentors de nature est de satisfaire ce besoin, et de combattre la tentation d’être toujours présent. Au lieu d’être des parents « hélicoptères », il faut se faire colibri – ce qui consiste à donner aux enfants de l’espace et de l’autonomie pour prendre des risques, en sirotant du nectar à distance et à s’approcher seulement si c’est nécessaire. Si l’idée de rester en arrière vous rend nerveux, éloignez vous progressivement et voyez comment vous réagissez. Surveillez aussi la façon dont les enfants ressentent votre éloignement. A mesure qu’ils grandissent, il devient de plus important d’acter cette séparation pour laisser aux enfants la liberté de prendre des risques, de faire des erreurs et d’en assumer les conséquences. Le but ne devrait pas être d’éliminer le risque ; mais plutôt d’apprendre aux enfants à appréhender le risque, faute de quoi ils devront en subir des conséquences bien plus grandes une fois adolescents ou adultes. En suivant cette voie vers une liberté de plus en plus grande, vous verrez vos enfants gagner en capacité et en confiance en eux.

"Des interactions fréquentes avec le monde naturel à proximité de chez soi sont les plus à même d’influencer nos émotions et de favoriser une connexion profonde." Scott D. Sampson

Dans la mesure où le contact avec la nature doit s’appuyer sur une vaste somme d’expériences en plein air, l’enjeu est moins de faire des excursions ponctuelles dans des espaces vraiment sauvages tels que les parcs nationaux, que de passer davantage de temps dans une nature proche. Des interactions fréquentes avec le monde naturel à proximité de chez soi sont les plus à même d’influencer nos émotions et de favoriser une connexion profonde. C’est pourquoi la nature proche qui s’épanouit dans les arrière-cours, les jardins, les cours d’école et les parcs sont des terrains plus propices à une connexion avec la nature que des paysages sauvages plus éloignés. La clé est de commencer à remarquer la nature environnante, à s’engager avec elle directement, et à promouvoir cette capacité à l’émerveillement qui vient naturellement aux enfants.

Les écoles peuvent jouer un rôle immense dans la connexion avec la nature. En effet, l’éducation à la nature se diffuse partout dans le monde. Les cours d’écoles peuvent devenir des salles de classe, tout particulièrement si elles sont agrémentées de jardins et de plantes vernaculaires susceptibles d’attirer les insectes et les animaux. Une simple requête Google sur les « cours d’écoles vertes » vous révélera pléthore d’idées incroyables !Quels sont les obstacles à une telle « école de la nature » ?Le plus grand obstacle aux « écoles de la nature » est le manque d’expérience des enseignants en matière d’enseignement en plein air et de capacité à mobiliser les élèves sur n’importe quel sujet en utilisant la nature environnante. Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreuses ressources en ligne et formations pour les enseignants…

Scott D. Sampson, Comment élever un enfant sauvage en ville, éditions les Arènes, 2016, 396 pages, 21,90€

Témoignage : Le compost, entre transition écologique et lien social, par Jean-Jacques Fasquel

Témoignage : Le compost, entre transition écologique et lien social, par Jean-Jacques FasquelEn 2007, quand certains pensaient à la présidentielle en se rasant, moi je pensais au compost en épluchant ! A cette époque, j’étais engagé à titre personnel dans une transition écologique et la question des bio-déchets s’est vite posée, d’autant qu’ils représentent un tiers de notre poubelle domestique. Le compostage in situ me semblait la solution évidente pour détourner cette matière organique de la collecte, de l’incinération et de ses pollutions induites. J’habite à Paris (12ème) dans une résidence de 540 logements appartenant à un bailleur social, Paris Habitat. M’appuyant sur un retour d’expérience de Rennes Métropole qui s'était déjà lancée dans l’aventure dès 2006, j’ai proposé à mon bailleur et à ma Mairie d’arrondissement de lancer un compost en pied d’immeuble. J’avais identifié une ancienne aire de jeu pour enfants désaffectée qui paraissait un lieu idéal. Après un silence du bailleur, la Mairie d’Arrondissement a organisé une réunion où les différentes parties prenantes se sont mises autour d’une table pour s’accorder sur les conditions de cette expérimentation, qui n’existait pas encore dans la capitale. L’association des locataires a accueilli le projet avec enthousiasme, le bailleur est devenu un soutien motivé et a financé le projet. J’ai pu commencer à recruter les volontaires par un courrier avec coupon réponse distribué dans toutes les boites aux lettres de l’immeuble.C’est ainsi qu’en juin 2008 une vingtaine de foyers se sont retrouvés pour inaugurer le site de compostage. Un Maître-Composteur nous a expliqué la marche à suivre. Elle consiste à stocker nos déchets organiques (épluchures ou restes de fruits et légumes, marc de café ou encore coquilles d’œufs) dans un « bio-seau » (un réceptacle plastique de 7 à 10 litres) distribué à tous, et à venir le vider, au rythme de notre choix (idéalement au moins une fois par semaine) dans l’un des composteurs. Nous mélangeons cet apport aux anciens déchets et ajoutons de la matière sèche (feuilles mortes, broyat) pour aérer et équilibrer le compost. Les composteurs sont de grands bacs en bois (600 litres) à couvercle dans lesquels les déchets organiques se transforment progressivement en quelques mois (et sans odeurs) grâce aux bactéries, aux champignons et enfin aux invertébrés dont le ver Eisenia Foetida est la star incontestée.

"On se retrouvait autrefois autour du lavoir. C'est désormais au pied des composteurs… au moment des apports ou à l’occasion des opérations de maintenance (brassage, retournement, tamisage,…) et des moments de convivialité." Jean-Jacques Fasquel

Cette inauguration s’est clôturée par notre premier « apéro-compost », dont je me souviens avec émotion : au-delà du caractère « pionnier » de cette expérience nous étions en train de tisser du lien social et nombre des personnes présentes ce jour-là sont devenues des amis. On se retrouvait autrefois autour du lavoir. C'est désormais au pied des composteurs… au moment des apports ou à l’occasion des opérations de maintenance (brassage, retournement, tamisage,…) et des moments de convivialité.Dès le lendemain de l’événement, un bouche à oreille positif a généré de nouvelles inscriptions, pour atteindre au fil des années un plafond de 80 foyers (nous sommes tout de même limités par la place). Nous avons dû ajouter régulièrement des bacs complémentaires pour pouvoir absorber les 8 tonnes de déchets organiques déposés chaque année par les participants. Nous obtenons en six mois un compost de qualité qui est utilisé pour les plantes d’intérieur ou de balcon, et sert surtout à amender le sol d'un jardin partagé de quarante-cinq parcelles que nous avons créé pour boucler la boucle du retour à la terre. Deux ruches, un poulailler et autres nichoirs ou abris à insectes complètent la panoplie de notre jardin éco-responsable.En s’inspirant de cette initiative, la Ville de Paris a lancé en 2010 un accompagnement pour favoriser le compostage collectif en pied d’immeuble. Ainsi, tout Parisien qui habite un immeuble et souhaite installer un compost collectif peut soumettre sa candidature et, si le projet remplit les conditions (notamment l’accord du gestionnaire de l’immeuble et la participation de 10 habitants minimum), bénéficier gracieusement du matériel (3 bacs, des bio-seaux et un mélangeur), de la formation et de l’accompagnement d’un Maître-composteur dans les différents phases du projet (audit, installation et suivi) pendant une année. Ce programme est également proposé aux écoles maternelles et primaires ainsi qu'à des sites institutionnels de la Ville. Aujourd'hui prés de 500 sites de compostage collectif ont ainsi été mis en route.Le compostage de quartier est une autre solution pour les citoyens qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire au pied de leur immeuble (pas d'espace ou pas d'accord des parties prenantes). Il y a également une vraie demande des Parisiens pour cette alternative et je m'en suis bien rendu compte quand j'ai lancé le premier compost de quartier en octobre 2014 dans les jardins de la Maison des Associations du 12e sous l'égide de l'Association Compost A Paris. Nous avons recruté 130 foyers et nous étions même complets avant l'inauguration ! Depuis, de nombreux projets ont été lancés ou sont en cours de genèse. Ils ont d’ailleurs été plébiscités dans le dernier budget participatif parisien. Je travaille par exemple sur la création d'un autre site dans le 12e à Bercy.

"Mon cœur ira toujours vers les solutions de compostage partagé et citoyen car elles permettent à chacun de prendre la responsabilité de ses déchets plutôt que d'être consommateur d'un service de collecte et, comme on l’a déjà dit, cerise sur le gâteau, de créer du bien vivre ensemble." Jean-Jacquel Fasquel

Même si la Ville de Paris est volontaire et proactive sur le compostage partagé, il reste deux points cruciaux à améliorer. Il faut d’abord être en capacité de livrer aux sites le broyat nécessaire à l’équilibrage du compost et donc à sa bonne transformation sans odeurs. Cela semble une gageure en l’absence de transversalité entre les divers services municipaux. Le broyat (bois broyé) est en effet produit par le Service Espaces Verts mais est utilisé par le Service Propreté, pilote du programme de compostage. Autre blocage : le Service Espaces Verts refuse aujourd’hui d’utiliser le compost produit en quantité par les composts de quartier qui n’ont pas toujours les débouchés suffisants.En ce début d’année 2017, une expérimentation de collecte sélective de biodéchets et de compostage et de méthanisation va débuter dans les 2e et 12e arrondissements. Fort des retours d’expérience cette collecte sera généralisée à terme à tout Paris. Même si cette collecte sélective est indispensable et complémentaire pour une ville aussi dense que Paris, mon cœur ira toujours vers les solutions de compostage partagé et citoyen car elles permettent à chacun de prendre la responsabilité de ses déchets plutôt que d'être consommateur d'un service de collecte et, comme on l’a déjà dit, cerise sur le gâteau, de créer du bien vivre ensemble.

Crédit photo : Anne-Lore Mesnage

Mainstenant préfigure l'avenir des friches

Mainstenant préfigure l'avenir des friches« Toujours des mots, encore des mots… parole, parole, parole »… C’est justement pour ne pas tomber dans la caricature des mouvements utopiques que les fondateurs de Mainstenant se sont tous relevé les manches pour que l'idée d’une ville reconnectée à ses campagnes puisse éclore plus rapidement. Ce collectif, devenu depuis peu une association, est aujourd'hui présidé par Nicolas Voisin, son cofondateur avec huit autres personnes. Celui qui à une autre époque s'est illustré en créant un média inédit, le défunt Owni, est totalement galvanisé quand il explique, très clairement, l'objectif d'une telle réunion de savoir-faire et d'esprits collaboratifs. « Une bonne partie d'entre nous s'est rencontrée à Nuit Debout. Pendant six mois nous avons lutté contre les institutions avec ce sentiment que cela ne suffisait pas, que nous n'allions pas gagner. Mais quitte à ne pas gagner tout de suite autant construire la suite du monde. Petit à petit s'est décantée cette idée d'aller travailler sur des lieux abandonnés avec une triple démarche : réappropriation des métiers traditionnels émancipateurs, création de classes buissonnières, reconnexion entre ville et campagne afin de nourrir les centres urbains grâce à la permaculture, l'aquaponie, les mini-fermes... » Et pourquoi ne pas faire des émules partout ailleurs en France tout en s'inspirant des démarches qui existent et qui sont convaincantes ?

Il ne faut pas être résigné. Nous inventons la suite. Je ne crois pas que cela soit utopique. Paradoxalement, c’est même plutôt dans l'air du temps. La plus âgée est architecte et travaille sur ces sujets depuis plus de trente ans. Le plus jeune a dix-neuf ans.

Maintenant, main dans la main (d'où le nom Mainstenant), ces néo-ruraux veulent donner leur chance aux générations futures de s'en sortir, de prendre en main leur futur alors même que le sens actuel de l'histoire ne joue pas en leur faveur. Nelson Mandela, a dit : « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde... ». C'est aussi le principal crédo de l'association. Ainsi, l'un des principaux objectifs est de parvenir à mettre en place ces fameuses écoles buissonnières afin d'accueillir des jeunes citadins une ou deux fois par semaine et de les mettre en contact avec la terre sur les deux premiers sites qu'ils expérimentent depuis l'été 2016 : « La plage » sur l'île du Platais (78) et l'ancienne piscine municipale d'Esbly (77). « Nous avons une whish list d'une dizaine de lieux en région parisienne sur lesquels nous nous documentons et deux lieux sur lesquels nous sommes désormais présents et avons entamés des discussions avec les habitants, les municipalités, et les propriétaires, explique Nicolas Voisin. La Marne et la Seine nous passionnent : il y a 250 îles dont un tiers ne sont pas occupées. Sur la Marne, il y a un potentiel incroyable car ce n'est pas une autoroute à bateau. La Seine, c'est plus compliqué... ».

Les difficultés ne proviennent pas essentiellement du trafic mais surtout du nombre d’interlocuteurs. Du côté de Platais, qui se situe à l'intersection de trois communes (Médan, Villennes-sur-Seine, Triel-sur-Seine) et se divise en deux parties (le village Physiopolis et « La Plage », un ancien complexe aquatique abandonné depuis le début des années 2000 et appartenant à des propriétaires privés), les démarches sont moins évidentes qu'à Esbly, où l'on s'achemine courant mars vers la signature d'une convention d'occupation précaire. Un projet à destination du conseil municipal a d'ailleurs été élaboré afin de se projeter durant les trois prochaines années. Il met en avant la réalisation d'une mini ferme, d'un espace de coworking, d'un fablab, d'espaces d'accueils pour les enfants dans les « soucoupes » en béton et de jardins de permaculture. Il y a donc deux dynamiques différentes et le collectif se fait un devoir de tout documenter sur les projets en cours d'une manière totalement transparente via son site Internet.

"Ces lieux, nous les aimons tels qu’ils sont, le but n’est pas de les transformer totalement pour gentrifier un territoire." Nicolas Voisin

Actuellement, et en attendant le feu vert de la mairie d'Esbly pour débuter des chantiers participatifs, une dizaine de membres, dont certains ont même abandonné leur travail, se retrouvent régulièrement à Physiopolis, l'ancien village dit naturiste initié sur l'île du Platais par les Frères Durvilles, où un sympathique voisin leur a mis à disposition pour l'hiver un chalet. Ils en profitent pour faire des études de sols, envisager la réhabilitation de bungalows, la mise en terre d’un potager avant de lancer très prochainement une campagne de Crowdfunding. L’autre grand chantier de l’année, c’est la rédaction d’un rapport destiné aux maires de France, afin de leur montrer l’intérêt de valoriser des territoires abandonnés en « oasis de vivre-ensemble ». « Ces lieux, nous les aimons tels qu’ils sont, le but n’est pas de les transformer totalement pour gentrifier un territoire », insiste Nicolas Voisin. Comment éviter la gentrification ? Tout simplement en travaillant avec d’autres associations comme Aurore et les Grands Voisins sur du logement précaire et des chantiers de réinsertion. Le chemin est encore long, mais chaque semaine, le collectif séduit de nouveaux membres ou sympathisants avec des talents et des savoir-faire qu’ils sont prêt à partager. Quand on pense open-source, collaboration et environnement, l’avenir prend tout de suite une tournure plus salvatrice.

Raphaël Liogier : "On a fini par confondre la richesse et le travail"

Raphaël Liogier : "On a fini par confondre la richesse et le travail"J’ai écrit sur le fait religieux et donne un séminaire sur les technosciences. Le point commun à tout cela, c’est que je m’intéresse aux croyances et à la façon dont les humains construisent des mythologies pour justifier leur existence et s’orienter dans le monde. Or, l’emploi est devenu en quelque sorte l’objet d’un culte qui a des conséquences ravageuses : on finit par y être attaché au-delà de ce qu’il fait concrètement. Comment peut-on devenir superstitieux en se prétendant rationnel ? On est ici en plein dans mon domaine d’investigation…

Cette valorisation du travail a deux paliers. Le premier est religieux, et accompagne le christianisme. Dans l’Antiquité grecque en effet, le travail est perçu comme négatif et s’oppose à l’activité libre du citoyen. Ce dernier est précisément celui qui n’a pas besoin de travailler, et peut donc librement s’exprimer dans l’espace public, écrire, penser… Le travail n’est pas davantage valorisé dans le monothéisme biblique, au contraire : il est l’expression d’une malédiction. L’homme est condamné à sortir du paradis terrestre, qui est un état idyllique. Il est alors condamné à la fois à mourir et travailler. La première valorisation, chrétienne, du travail, se trouve chez Saint Augustin, Saint-Thomas et dans le monde monacal. On assiste alors à un grand renversement : l’oisiveté devient négative, c’est l’espace dans lequel peuvent se loger le diable et la tentation. Le christianisme interprète la condamnation de l’homme au travail comme un moyen de rédemption : puisqu’on y est, autant assumer jusqu’au bout et ne pas se détourner du travail, mais au contraire travailler le plus possible pour ne pas laisser le diable nous tenter. Ce programme est appliqué dans les monastères : l’ascétisme monacal opère une division du temps laborieux et proscrit tout temps de liberté et d’oisiveté. C’est la raison pour laquelle les monastères deviennent les premières unités de production et défrichent littéralement l’Europe. Le monde industriel au dix-neuvième siècle fait la jonction avec le premier palier, comme l’a montré Max Weber. L’ascèse protestante va porter l’éthique du travail à l’extérieur du monastère et construire ces nouvelles unités de production que sont les usines, avec une division du travail de plus en plus scientifique. Mais dans le même temps, il existe un deuxième mouvement qui vise à libérer l’homme, à l’anoblir, à en faire un citoyen. Ce dernier n’a pas seulement une dimension politique, mais une dimension économique attachée à la liberté. Le mot même de citoyen tel qu’il est employé par les Révolutionnaires renvoie à cette idée qu’on doit être libéré du travail. On peut alors se demander pourquoi, à la suite de 1789, on a créé le droit du travail. On l’a fait parce qu’on ne pouvait pas faire autrement. Faute de pouvoir sortir du servage, dans lequel le travail n’est même pas rémunéré, et où l’individu est possédé par des aristocrates, on va au moins imposer un salaire. Paradoxalement, l’industrialisation n’est pas la finalité de la modernité (et c’est en cela qu’Arendt se trompe), mais le moyen de la modernité pour arriver à s’en libérer et créer un citoyen universel, qui n’est possible que parce que la production n’est plus assumée par le travail humain.

La modernité qui aboutit à la division scientifique du travail et donc à des gains de productivité débouche sur la réduction du temps de travail et la sortie de l’esclavage. Sauf qu’entre temps, on s’est tellement habitué à l’idée que le travail était nécessaire, qu’on a fini par confondre la richesse elle-même et le travail. D’où cette rhétorique bizarre évoquant les « bassins d’emploi », et la nécessité de « sauver l’emploi » comme s’il s’agissait d’un individu en train de se noyer. Comme dans certaines religions, on va jusqu’à donner une qualité anthropomorphique au travail. C’est un vrai renversement : l’emploi sert à produire de la richesse, mais c’est comme s’il était devenu lui-même la richesse, de sorte que produire de la richesse avec de moins en moins de travail est perçu comme horrible.

"L’emploi sert à produire de la richesse, mais c’est comme s’il était devenu lui-même la richesse, de sorte que produire de la richesse avec de moins en moins de travail est perçu comme horrible." Raphaël Liogier

Dans Sans emploi, j’élabore une critique de ce culte en disant qu’on est une période de transition où ce qui était bénéfique pour la société (le culte du travail, le droit du travail), n’est plus de mise aujourd’hui car on est dans une économie de la prospérité où les objets de première nécessité et même les objets et services de confort objectif sont de plus en plus effectués sans travail humain. Comme tout notre système est fondé sur le travail, et que l’abondance nous exclut de plus en plus du travail, nous sommes dans une société dépressive.

La technoscience assure depuis longtemps déjà le travail de force, mais elle commence aussi à effectuer des tâches complexes. On nous expliquait jusqu’à présent que du point de vue du travail mental, le cerveau humain demeurait la structure la plus complexe et avait toujours le dessus sur la machine. Or aujourd’hui, avec le deep learning, l’ordinateur est devenu spécialiste de la complexité : il est branché sur une source infinie d’informations qu’il prend en compte, et son développement en complexité n’a plus de limite à priori. Non seulement l’ordinateur calcule mieux car plus vite, mais il peut désormais réagir a des situations complexes et inhabituelles, bref savoir quel est le meilleur calcul à effectuer. Avec l’intelligence artificielle, on entre dans la technoscience décisionnelle. Prenez le pilotage d’un avion. Actuellement, le pilote d’avion reprend les commandes lorsqu’il atterrit, c’est-à-dire pour affronter une situation limite, mais si la situation est vraiment limite, il remet le pilotage automatique. Et pourtant, les pilotes automatiques ne sont pas encore dans le deep learning !

"Avec l’intelligence artificielle, on entre dans la technoscience décisionnelle." Raphaël Liogier

Aujourd’hui, on reste attachés psychologiquement à l’idée que l’humain doit piloter, mais si l’on nous montre que statistiquement, nos chances de survie sont infiniment plus grandes si c’est un ordinateur aux commandes, on préférera la machine.

Il y a en effet des activités subjectives, d’accompagnement des personnes, où existent de très fortes interactions humaines. Mais le niveau de complexité atteint aujourd’hui par les robots les rendra bientôt capables de simuler l’empathie. Sur ce plan-là aussi, ils pourraient être plus efficaces qu’un humain. Par exemple, il existe des projets de policiers robotisés, dotés d’un algorithme très perfectionné, et présentant des caractéristiques « humaines » leur permettant de ne pas s’énerver, alors que les humains sortent d’eux-mêmes. Dans ces conditions, on peut dire qu’un policier robot sera plus fiable qu’un humain capable de craquer. Notre société a forgé le mythe du robot qui nous tue, c’est Terminator. Mais il n’y a pas de raison que le robot tue plus qu’un humain. Ce qu’il faut craindre davantage, ce sont les humains qui contrôlent les robots…

Tout ! Ce qui fait la spécificité de l’humain, ce n’est pas tant d’être capable de réagir à des situations inhabituelles, que de se poser des problèmes qui n’existent pas. Le jeu, l’illusion, l’art ou l’ascétisme religieux en sont emblématiques : ces activités créent des contraintes à l’intérieur desquelles agir. Gravir l’Everest, c’est se poser un problème qui ne se pose pas ! Les machines, elles, répondent à des problèmes qui se posent, mais elles sont infoutues d’inventer un nouveau jeu. La créativité n’est pas le fait de réagir de façon créative, c’est la capacité à faire quelque chose qui n’a aucun intérêt à la base. D’où la différence entre recherche fondamentale et recherche appliquée. C’est en ne faisant rien qu’on découvre des choses qu’on ne découvrirait pas autrement. Libérée du travail, l’humanité pourrait donc créer de nouveaux types de jeux, et l’économie serait axée sur le désir d’être.

"Ce qui fait la spécificité de l’humain, ce n’est pas tant d’être capable de réagir à des situations inhabituelles, que de se poser des problèmes qui n’existent pas." Raphaël Liogier

Il ne faut pas considérer le revenu d’existence comme la mesure unique qui nous sauverait de tout, mais comme partie d’un système. Si l’on ne change pas aussi la fiscalité, un tel revenu est utopique. Sa mise en place repose sur plusieurs conditions. Tout d’abord, il ne doit pas être conditionné à une situation individuelle, mais constituer une base à l’octroi d’autres types de salaires et revenus librement acquis, de façon à libérer l’homme de l’idée qu’il a un travail. Il doit aussi être de haut niveau. Le chiffre de 750 euros avancé par la fondation Jaurès ne permet pas d’assurer le confort objectif, et ne fait que récupérer les gens à la limite de l’extrême pauvreté. J’entends souvent dire qu’un revenu d’existence de haut niveau est infinançable, mais cette objection ne signifie rien. Ce qui compte, c’est à quel point les gens sont motivés par l’activité. Récupérer les gens à la dernière extrémité comme le font les minima sociaux crée de la dépendance. C’est de l’argent perdu, car ça ne produit pas de motivation ni de désir d’agir. La crise économique majeure que nous vivons est aussi liée à une crise de motivation. Nous manifestons un attachement paradoxal au travail dont profitent les patrons, mais on supporte de moins en moins de travailler pour vivre. Nous sommes dans une société du burn out et du bore out, de l’ennui, du désengagement. Il faut sortir de cette tension : le seul moyen, c’est le revenu d’existence, qui peut créer les conditions d’une véritable activité. Il transformerait les rapports sociaux, il n’y aurait plus de chantage à l’emploi.

On m’objecte souvent que le revenu d’existence conduirait à la paresse, mais c’est tout le contraire ! La société qui nous pousse à la paresse est celle dans laquelle nous vivons. En privant les gens de dignité et de désir, la société crée un système que les gens cherchent à détourner. Les êtres humains ont toujours cherché à se distinguer d’une multitude de manières. Si on donne une nouvelle dimension au jeu de distinction actuel grâce à l’instauration d’un revenu d’existence, les hommes se battront pour autre chose que le travail. Comme la richesse sera distribuée, la compétition se fera autrement. On sera tous avides d’activités.

On ne peut pas tout vouloir en même temps. Si l’on instaure un revenu d’existence de haut niveau, il ne peut plus y avoir de droit du travail, qui est destiné à assurer une sécurité à l’employé. Avec le revenu d’existence, on pourra être paysan la journée, écrivain le soir, et prendre tous les risques car les risques seront contrôlés. la flexibilité ne se traduit plus alors par un rapport de force défavorable à l’employé, et le contrat de travail devient au contraire un blocage. L’activité se redéploie et le système devient plus inclusif, notamment pour les plus de 65 ans qui sont aujourd’hui exclus de l'emploi.

La mise en œuvre d’un revenu d’existence va de pair avec le remplacement de l’impôt sur le revenu par l’impôt sur le capital des personnes. En effet, le revenu est lié au travail, et comme il y a de moins en moins de salariés, ça n’a plus aucun sens de fonder l’Etat sur l’impôt sur le revenu, c’est la banqueroute assurée. La véritable inégalité est dans le capital qu’on n’impose pas, et qui grossit de façon cancérale, d’autant plus qu’il se fonde sur le travail des machines, et que ces dernières ne touchent pas de salaire. Imposer le patrimoine aurait la vertu d’instaurer une vraie compétition entre les entrepreneurs. Or aujourd’hui, la compétition est largement faussée, puisque certains partent à pied, et d’autre en Ferrari. Dans un tel système, les héritiers devront faire leurs preuves, et l’on pourra sélectionner les meilleurs. Surtout, une telle mesure permettra de financer le revenu d’existence indexé sur le PIB.

Avec la mise en place du revenu d’existence, la consommation ne va pas fléchir, et peut être même augmenter puisqu’on aura mis fin à la précarité. Cette TVA aurait deux fonctions. Elle financerait d’abord la sécurité sociale, qui ne peut plus l’être par le travail dans un système où il y a de plus en plus de contributeurs et de moins en moins de financeurs. Il s’agirait aussi de « rendre le profit profitable » en taxant les produits dont on estime qu’ils sont préjudiciables à la société : la cigarette, le gasoil, etc. Cet argent serait reversé aux produits pas encore assez rentables mais profitables à long terme – les énergies renouvelables par exemple. Les trois mesures que je viens d’énoncer font système et permettraient d’accompagner l’émergence de l’économie collaborative, où l’autonomie des acteurs sociaux est de plus en plus grande, puisque le producteur devient consommateur et vice versa. Internet permet de se passer d’intermédiaires parasites. Or, si l’on n’accompagne pas ce processus, si l’on ne le régule pas, c’est les GAFA, c’est Airbnb, qui prennent le marché et créent de l’intermédiation dans un système qui n’a plus besoin d’intermédiation.

Si l’on est dans ce système, c’est parce qu’on pense avec un logiciel du passé. Prenez l’ubérisasion. Il ne faut pas la réguler en maintenant l’ancien système des taxis. Il faut réguler le nouveau système pour qu’il ne puisse pas y avoir de domination sur le marché, comme le fait Uber et en accentuant l’autonomie des individus. Or, aujourd’hui, on fait comme si le nouveau système n’existait pas car on en a peur. Il faudrait au contraire changer de regard, et comprendre que le nouveau système est plus favorable si on le régule… Les politiques actuelles de l'emploi sont les soins palliatifs d’un système. Elles peuvent être plus ou moins efficaces, mais elles n’ont que l’efficacité des soins palliatifs.

J’ai voulu proposer un système utopique pour sortir de la crise. Nous sommes engagés dans une transition qui a deux aspects : temporel et spatial. Sur le plan temporel, on ne peut pas mettre ce système tout de suite en place, car il est caricatural : c’est une manière de faire comprendre qu’il faut changer d’objectif. Il s’agit d’habituer les gens petit à petit : comme le montre bien Sartre, l’homme a du mal à supporter la liberté. Il faut donc progressivement augmenter l’impôt sur le capital, réduire l’impôt sur le revenu, remplacer peu à peu tous les minima sociaux par un revenu d’existence de haut niveau, et financer la sécurité sociale par la TVA sociale. Il faut être progressif dans la mise en place des mesures. Il faut aussi une vraie éducation (skholè en grec signifie « liberté »).

"Si vous renversez vraiment la table, il n’y a plus de populisme possible." Raphaël Liogier

En termes spatiaux, il est clair que la mise en place même progressive, de telles mesures, provoquerait une telle fuite de capitaux que ce serait la banqueroute dans les six mois. Un changement de système ne peut s’effectuer qu’à l’échelle européenne ou en Amérique du nord, car ce sont les deux seuls marchés dont les multinationales ne peuvent pas se passer. Appliquer une fonction transitoire de la TVA de sanction à l’égard des entreprises cherchant à échapper à l’impôt sur le capital n’est possible que si on est sur un périmètre de plusieurs milliards…

Ce livre est absolument programmatique. J’ai même laissé tomber l’écriture d’un autre livre, au grand dam de mon éditeur, pour consacrer un ouvrage spécifiquement au travail. Sans emploi est une contribution au débat public. Je veux que les gens comprennent que ce changement est nécessaire, et obliger les politiques eux-mêmes à s’y intéresser.

Les populistes font comme s’ils renversaient la table, ce qui suffit à constituer un programme. Mais Donald Trump est milliardaire, et il ne fait que semblant de renverser la table. Pour autant, le populisme part d’une bonne intuition. Il souligne que les politiques qui affirment qu’ils vont créer des emplois ne sont plus crédibles. Si vous renversez vraiment la table, il n’y a plus de populisme possible.

Si on ne le fait pas, la crise nourrira la crise et le déficit le déficit. On est comme sur un vélo très performant, mais avec une gente pas adaptée, et pleine de rustines. Les politiques actuelles sont les soins palliatifs d’un système. Elles peuvent être plus ou moins efficaces, mais elles n’ont que l’efficacité des soins palliatifs. A terme, les sociétés riches comme la nôtre s’appauvrissent, et l’on finit par élire des fous, comme Donald Trump. On pourrait aussi voir émerger d’autres formes de totalitarisme. La prise de pouvoir par les GAFA s’effectue d’autant mieux qu’on se retranche nationalement. Les GAFA sont les alliés objectifs des populistes et des nationalistes.

De quelle agriculture urbaine "Parisculteurs" est-il le nom ?

De quelle agriculture urbaine "Parisculteurs" est-il le nom ?L’objectif est connu depuis le lancement du projet, au printemps dernier : 100 Ha d’ici 2020. Avec l’opération « Parisculteurs », la mairie de Paris entend développer la végétalisation des toits, des murs et des façades de la capitale, dont une partie devra produire fruits et légumes. Une manière de prendre le tournant de l’agriculture urbaine, cette « petite révolution culturelle et culturale » selon les termes de Pénélope Komitès, l’adjointe en charge du projet à la Ville de Paris.

Avec plus de 140 candidatures déposées par 69 structures différentes, l’intérêt suscité par ce premier appel à projet, dont les résultats ont été dévoilés début novembre, se veut à la hauteur des ambitions de l’élue : « les ‘‘Parisculteurs’’ vont représenter ce que toutes les autres métropoles feront en matière d’agriculture urbaine dans les 20 prochaines années ». Un coup d’avance pour mieux rattraper le retard en la matière, relativise Laurence Baudelet, coordinatrice de Graine de jardins, association qui accompagne les projets de jardins partagés en Ile-de-France : « Paris s’affiche dans une compétition internationale avec Montréal et New-York qui sont bien plus avancées sur le sujet. C’est du marketing territorial ».

« Les ‘‘Parisculteurs’’ vont représenter ce que toutes les autres métropoles feront en matière d’agriculture urbaine dans les 20 prochaines années. » Pénélope Komitès

De fait, certains des projets retenus ne manquent pas de clinquant. En tête d’affiche, le projet de ferme maraîchère, doublée d’une houblonnière, sur le toit de l’Opéra Bastille : sur près de 5 000 m2 de surface en terrasse, le lauréat Topager s’est ainsi engagé à produire plus de 5 500 kg/an de plantes aromatiques, jeunes pousses et légumes ainsi que 500 kg de houblon. Histoire de pouvoir bientôt apprécier Verdi en sirotant une bière « locale » - à moins que cela ne devienne l’inverse.

Intitulé « la Brize de la Bastille », ce projet est représentatif de la tendance qui a fortement prédominé pour cette première édition des Parisculteurs. Sur les 33 sites retenus représentant une surface de 5,5 Ha, 29 le sont en toiture-terrasse. Auxquels s’ajoutent 2 900 m2 de sous-sol d’un parking dans le 18ème arrondissement destinés à de l’hydroponie, avec un système de maraîchage sur compost et sous LED ainsi que de la culture verticale. Soit une proportion écrasante de projets dits « hors-sol », pour seulement deux projets en pleine terre.

« C’est un drôle de message, souligne Antoine Lagneau, spécialiste de l’agriculture urbaine. Concentrer l’agriculture urbaine sur les toits ne peut pas être une solution à long terme ». En l’occurrence, elle servirait presque alors de prétexte au schéma d’urbanisation actuel. Une crainte que partage Laurence Baudelet : « Comme si on pouvait continuer à bâtir au sol puisqu’on restitue ensuite en toiture ! Hidalgo a raison de s’attaquer à l’agriculture urbaine, mais elle ne le fait pas par le bon bout. L’enjeu essentiel, c’est de redonner à cette ville hyper-dense les espaces verts dont elle manque cruellement ».

Les commanditaires politiques revendiquent, eux, un autre enjeu : « L’objet du projet, ce n’est pas les jardins partagés, c’est de montrer qu’on peut faire de l’économie avec l’agriculture urbaine et que c’est viable » rapporte un responsable de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, persuadé que cela permettra d’« ouvrir une nouvelle ère de la perception du végétal chez les citoyens ». Une orientation qui a ouvert la voie à de multiples start-up et leur cortège de nouvelles technologies, pour le plus grand bonheur de Pénélope Komitès : « Je suis très contente qu’il y ait des projets d’aquaponie, il fallait montrer qu’on peut développer toutes les technologies existantes, les traditionnelles comme les nouvelles ».

"Hidalgo a raison de s’attaquer à l’agriculture urbaine, mais elle ne le fait pas par le bon bout. L’enjeu essentiel, c’est de redonner à cette ville hyper-dense les espaces verts dont elle manque cruellement." Laurence Baudelet

Conséquence : la plupart des associations connues pour faire de l’agriculture urbaine un outil du vivre-ensemble n’y participent pas. « Notre modèle économique ne correspondait pas vraiment », dit Sébastien Goelzer, responsable de Vergers urbains qui avait candidaté sur trois sites différents. « De toute façon, l’argument écolo n’a jamais été mis en avant, corrobore sa collègue. Pour autant, le modèle économique du toit-terrasse est loin d’être assuré, il fonctionne pour l’heure essentiellement sur des cibles de luxe… ».

Une deuxième édition des Parisculteurs devrait voir le jour en 2017, au moment où les fruits des premiers sites commenceront à mûrir. Elle sera scrutée attentivement, selon Antoine Lagneau : « On verra alors si la Mairie de Paris confirme ce choix d’inscrire l’agriculture urbaine dans une approche marchande et ‘‘new-tech’’ plutôt que dans les valeurs de lien social que porte le mouvement associatif depuis plusieurs années déjà ».