Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

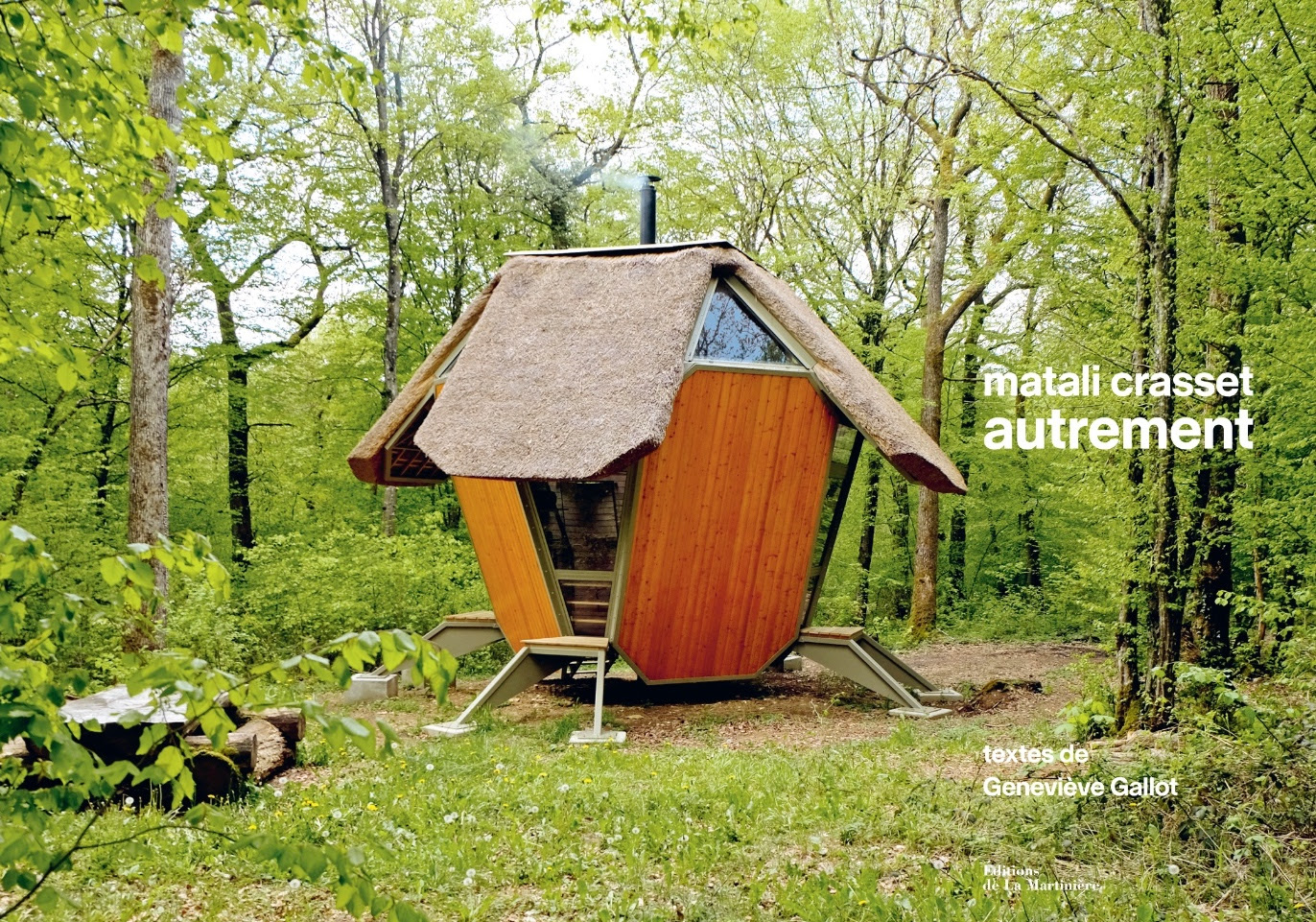

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

L'utopie au 21e siècle, entre dépôt de bilan et renouveau

L'utopie au 21e siècle, entre dépôt de bilan et renouveauImaginez des hommes et des femmes libres et guidés par la Raison ; consacrant six heures par jour au travail, le reste au repos, à l’instruction et aux « plaisirs bons et honnêtes » ; méprisant le luxe et le sang versé (y compris par les bouchers et les chasseurs), ignorant la propriété privée, bref dédaignant tout ce dont s’enorgueillissent les nobles que Thomas More côtoie à la cour d’Henri VIII, dont il est chancelier ; élisant une assemblée de « philarques » entièrement dédiés à l’intérêt général et chargés de désigner le prince le plus moral et le plus capable d’œuvrer au bien commun…

Ces hommes et ces femmes, ce sont les heureux habitants de l’ile d’Utopie, qui regroupe 54 villes quasi identiques dans leurs proportions, et dont Amaurote est la capitale. Sous la plume de Thomas More, leur description imaginaire doit d’abord se lire comme une charge contre son temps, comme un réquisitoire contre la misère des uns, l’oisiveté et la cupidité des autres : L'Utopie est contemporain du mouvement des enclosures qui privatise les terres et reconfigure alors brutalement l’espace rural anglais. En plaidant contre la tyrannie et pour l’égalité entre les hommes (égalité toute relative : les femmes restent soumises à leurs maris, et l’esclavage est en vigueur), l’humaniste anglais ouvre sur cinq siècles d’utopies, socialistes notamment, qui ont laissé une empreinte durable sur l’espace urbain contemporain. Dans Lettres à Thomas More (éditions La Découverte, 2016), Thierry Paquot rappelle cette longue postérité, acquise parfois au risque du plus complet contresens quant à la nature de sa pensée : « Depuis quelques temps, l’utopie a mauvaise presse – il faudra que je te parle de ces « totalitarismes » qui ont abîmé ta belle idée », écrit le philosophe.

De fait, s’il n’est pas le premier à imaginer et décrire une société idéale, Thomas More est celui qui aura exercé l’influence la plus décisive sur tous ceux qui, à sa suite, se sont prêtés à l’exercice et en ont tenté la mise en œuvre concrète. Il faut dire que c’est à lui qu’il revient d’avoir forgé le terme même d’utopie à partir du grec « topos » (lieu) flanqué d’un préfixe privatif.

Dans l’introduction du numéro spécial que la revue Futuribles consacre aux utopies urbaines, l’urbaniste Jean Haëntjens identifie cinq grandes périodes de la pensée utopique. Après l’âge des utopies « politico-philosophiques » inauguré par Platon, les utopies « monastiques » du Moyen-âge qui inventent des « cités de dieu » en modèle réduit et les utopies humanistes de la Renaissance dont l’ouvrage de Thomas More fournit le parangon, les utopies socialistes du XIXe constituent l’héritage le plus direct de l’humaniste anglais. Pour Fourier, Cabet, Owen ou William Morris, il s’agit alors d’offrir un contrepoint à la brutalité de la Révolution industrielle et de penser un « progrès » fondé sur le bien-être physique et moral des ouvriers. L’ « utopie concrète » du Familistère de Guise construit par l’industriel Jean-Baptiste Godin dans l’Aisne entre 1859 et 1884, en illustre alors les principes : ce « palais social » fournit aux ouvriers travaillant dans l’usine toute proche un logement clair, spacieux et sain (on y trouve de l’eau courante à chaque étage, fait rarissime à l’époque), mais aussi une école, une piscine, un théâtre et une nourriture saine et bon marché, bref, tous les « équivalents de la richesse ». De même, à partir de 1917, la Révolution russe tente de généraliser l’idéal de justice et d’égalité porté par l’ouvrage de Thomas More, comme le rappelle Thierry Paquot dans ses lettres : « dans la jeune Union soviétique, née de la Révolution bolchévique d’octobre 1917, des ouvrières et des ouvriers ont donné ton nom à leur soviet. Pour elles et eux, qui ne savaient peut-être pas où se trouvait Londres et mélangeaient les siècles, tu représentais un idéal de justice et d’émancipation dans ton époque marquée par la Renaissance et pas encore déchirée par les guerres de religion. »

La Russie soviétique n’est pas, loin s’en faut, le seul prolongement au vingtième siècle de l’idéal porté par Thomas More. Pour Jean Haëntjens, les expériences libertaires des années 1960 et 1970 constituent en effet un cinquième âge des utopies, éclos dans un contexte de crise du modèle de développement industriel et annonçant la transition vers un âge post-industriel. Elles marquent l’intégration dans la pensée utopique de thématiques jusqu’alors marginales, dont la prise en compte des limites des ressources naturelles, l’accélération des technologies de la communication, et enfin l’avènement de l’individualisme et de la société des loisirs (Archigram, Constant, etc.).

Si les utopies se marquent, au moins jusqu’à Saint-Simon, par leur isolement (au sens étymologique du terme : l’Utopie de Thomas More est une île), elles sont largement digérées par les théories urbanistiques des 19e et 20e siècle. Comme l’a montré Françoise Choay, elles servent de base à l’élaboration de modèles urbains au double sens du terme : exemplaires et reproductibles. L’historienne tire ainsi un trait d’union entre la spécialisation des espaces de mise dans le phalanstère de Fourier et l’avènement, près de cent ans plus tard, du fonctionnalisme corbuséen. De la même manière, l’érection des grands ensembles à partir de la fin des années 1950 répond explicitement à l’hygiénisme des utopistes, et réalise leur prétention à offrir aux ouvriers ces « équivalents de la richesse » que sont l’air pur, la lumière ou la verdure. Dans les lettres à Thomas More, Thierry Paquot dresse un constat voisin, en pointant dans l’Union soviétique le rejeton colossal et monstrueux de la petite île imaginée en 1516 par Thomas More…

Faut-il voir dans ce passage presque systématique de l’expérimentation isolée au modèle totalisant (et parfois totalitaire) l’une des causes de la crise contemporaine des utopies pointée par nombre d’intellectuels ? De fait, à l’heure où l’on dépose le bilan de l’urbanisme fonctionnel, où l’utopie des « cités radieuses » s’est dissoute dans la « crise des banlieues », où l’idéal collectiviste porté par le communisme bute sur l’inventaire du goulag et de la révolution culturelle, l’utopie charrie un bilan mitigé, étant au mieux synonyme d’idéal inaccessible. Où trouver les équivalents contemporains d’Amaurote ou New Lanark ? Quelles formes aurait aujourd’hui la cité idéale, et qu’y ferait-on ?

Dans le numéro de Futuribles consacré aux utopies urbaines contemporaines, celles-ci semblent trouver diverses déclinaisons. Premières d’entre elles : les écoquartiers, mais aussi les immeubles coopératifs et participatifs, qui peuvent être tenus pour autant de prolongements (et de modélisations, encore et toujours) des expériences communautaires forgées dans les années 1960-70. La revue consacre ainsi un article à Utop, projet d’habitat participatif réunissant 22 personnes et reposant, de l’aveu du chargé de mission qui a coordonné l’opération à la mairie de Paris, « sur des valeurs communes au groupe, une réflexion sur une autre forme d’économie, participative, solidaire. »

Mais c’est surtout du côté du numérique qu’il faut aller chercher les ferments des utopies contemporaines. De même que la Révolution industrielle a engendré Fourier, Owen, Morris, Marx et Engels, la révolution informatique s’accompagne d’une poussée utopique, dont la Silicon Valley constituerait tout à la fois la source et l’épicentre. Ce sixième âge de la pensée utopique hérite lui aussi des expériences communautaires menées sur la côte ouest américaine dans les années 1970. Dans Aux sources de l’utopie numérique, Fred Turner montre ainsi comment les communautés hippies et leur mise en question du modèle fordiste ont façonné les premiers usages d’Internet.

De fait, l’apologie de la créativité individuelle chez les Hippies trouve sa réalisation dans l’utopie dite du libre. Dans un article de 1972 dans Rolling stone, Stewart Brand, fondateur du Whole Earth catalog et futur artisan de l’Electronic Frontier Fondation, décrit ainsi l’informatique comme le nouveau LSD, c’est-à-dire comme un moyen de favoriser l’avènement d’une conscience planétaire délestée des hiérarchies et des conventions. D’un tel idéal, le festival Burning man, dont les entrepreneurs de la Silicon Valley se trouvent être friands, constitue l’une des manifestations les plus saisissantes.

Utopie online, « hors sol » et a priori déterritorialisée, le numérique se décline pourtant largement dans l’espace urbain contemporain. Sur son versant anarchiste, il a d’abord enfanté ces « hétérotopies » que sont les fablabs et les hackerspaces. Fondés sur une « éthique hacker » pétrie d’horizontalité et de recherche d’autonomie, ces derniers s’attachent à repenser la place et la finalité du travail dans les sociétés post-industrielles, en tout premier lieu à travers le "faire".

Leur font pendant un projet porté par les industriels du numérique, dont il faut attribuer la paternité à IBM : la smart city. « Initialement il s’agissait de remédier aux erreurs de conception du passé en matière de congestion urbaine, de réchauffement climatique, de santé…, rapporte Jean-François Soupizet dans Futuribles (« Les Villes intelligentes, entre utopies et expérimentations »). Tout peut être informatisé de sorte que là où il y a gaspillage, s’impose l’efficacité ; là où règnent le risque et la volatilité, on puisse prédire et alterter ; et que là où il y a crime et insécurité, on dispose d’yeux artificiels pour surveiller. » Déclinée en matière de gouvernance, d’énergie, de circulation routière ou de sécurité, la smart city prétend ainsi réguler et « optimiser » la gestion de l’espace urbain à grands coups de datas. D’où les tensions politiques nées de ce modèle perçu par certains comme possiblement orwellien.

Enfin, l’idéal libertarien aux sources de la révolution numérique pourrait engendrer dans un avenir proche l’une des plus grandes dystopies qui soient. Depuis quelques années, certains entrepreneurs de la Silicon Valley multiplient en effet les projets de cités flottantes protégées tout à la fois des aléas climatiques et de la fiscalité des Etats, bref des havres pour millionnaires à l’écart des viscitudes du monde… Soit très exactement l’inverse de la société idéale décrite il y a 500 ans par Thomas More.

Revue Futuribles, « Renouveau des utopies urbaines, numéro de septembre-octobre 2016

Thierry Paquot, Lettres à Thomas More, éditions la Découverte, 2016

Françoise Choay, L’urbanisme, utopies et réalités, le Seuil, 1965

Jean-Baptiste Godin, Solutions sociales, les éditions du Familistère, 2010

Olivier Razemon : "Il y a une fracture territoriale entre les métropoles et les villes moyennes"

Olivier Razemon : "Il y a une fracture territoriale entre les métropoles et les villes moyennes"Les vitrines vides sont un phénomène désormais bien observé, qui cache une dévitalisation plus globale de nos villes. Beaucoup d’indicateurs montrent qu’au-delà des commerces, il y a un problème plus grave : les logements sont vacants et la population baisse, en même temps que le niveau de vie. Il y a une paupérisation des villes, avec le départ des riches en proche périphérie et leur remplacement par des populations plus pauvres. On le voit sur les statistiques de l’INSEE : le cœur des villes est de moins en moins riche, à l’inverse de leur périphérie. De manière générale, on assiste à une séparation des territoires, avec des lieux où on est censé acheter, ceux où on dort, ceux où on travaille, et ceux où on se distrait. La dissolution de la ville dans un ensemble beaucoup plus vaste n’est pas nouvelle, mais elle s’opère désormais massivement.

Les commerces vides sont à la fois le symptôme et une unité de mesure très simple, grâce au taux de vacance commerciale. Or celui-ci progresse chaque année, et cette progression s’accélère : on en arrive aujourd’hui à près de 10%. Si la montée en puissance de la grande distribution date en effet de plusieurs décennies, cela ne concerne plus seulement les commerces : ce sont désormais les hôtels, les cinémas, les restaurants ou les gares TGV que l’on met en dehors de la ville. Toutes nos villes moyennes et petites connaissent cela, le phénomène est loin d’être fini.

Cette organisation de l’espace est uniquement basée sur l’engin motorisé, dans les villes petites et moyennes. Il y a une contrainte urbaine, et le fait d’avoir un moyen de transport qui permet d’aller plus loin amène une autre conception du territoire. C’est parce qu’on a instauré cette culture des déplacements motorisés pour tous les trajets que tout est aujourd’hui disséminé dans un espace très vaste. Regrouper les commerces dans un endroit, cela s’est toujours fait. Mais les mettre à l’extérieur de la ville, c’est ce qu’a parachevé la voiture individuelle. On a construit les villes nouvelles pour la voiture.

"Toutes nos villes moyennes et petites connaissent une déprise commerciale, et le phénomène est loin d’être fini." Olivier Razemon

Dès lors que les supermarchés sont arrivés, on a organisé la ville en fonction d’eux, à la fois pour les livraisons mais aussi pour les clients – c’est ce qu’on a appelé l’urbanisme commercial. Ce n’est rien d’autre que le processus classique de l’étalement urbain, sur lequel j’avais précédemment travaillé : s’il y a des champs à proximité, on les met en zone constructible et puis on étale la ville sans se poser de questions. C’est une bombe à retardement qui est en train d’exploser.

Les centres commerciaux recréent des morceaux de ville, explicitement intitulés comme tels, avec des espaces piétons, voire des pistes cyclables, etc. A Bayonne, une toute nouvelle galerie marchande, qui vient d’ouvrir, se présente comme un « lieu d’évasion et de tranquillité ». La ville reste la référence car c’est à cela que les gens identifient le plaisir de baguenauder, et donc d’acheter. L’objectif des promoteurs est clair et absolument terrifiant : maîtriser toute la consommation.

"Les centres commerciaux recréent des morceaux de ville, explicitement intitulés comme tels, avec des espaces piétons, voire des pistes cyclables, etc. Mais l’objectif des promoteurs est clair et absolument terrifiant : maîtriser toute la consommation." Olivier Razemon

Le résultat pratique, c’est que les villes disparaissent et on ne se rencontre plus que dans des espaces fermés, des centres commerciaux, où il n’y a rien d’autre à faire que consommer. Alors que dans une ville, on est un individu ou une famille, on est ce que l’on veut sans être forcément identifié d’ailleurs, et on flâne, on se déplace, sans forcément d’objectif non plus. Tout ceci aboutit à ce que j’appelle le « grand remplacement » : une privatisation de ce sentiment urbain, qui est très inquiétante.

Le constat est le même : de plus en plus, les services publics s’installent en dehors de la ville, eux aussi. Parce que l’on pense que c’est plus simple. Pôle Emploi, maternités, hôpitaux, jusqu’aux mairies annexes, parfois : cela devient systématique. A Privas par exemple, préfecture de l’Ardèche, 8 000 habitants, Pôle Emploi a été déplacé à 3 km du centre, dans une zone commerciale. La ville disparaît littéralement.

Il y a une responsabilité indéniable des élus locaux, qui sont obnubilés par les promesses de création d’emploi. C’est le même raisonnement que l’usine au début du XXème siècle : ça fait de l’emploi donc c’est bon pour la ville. Il n’y a aucune réflexion sur où et quels types d’emploi on crée. Ni sur le nombre d’emplois que cela va détruire, en particulier dans leur propre ville. Mais on les laisse faire ; je suis choqué de voir que pas un prétendant à l’élection présidentielle n’évoque ce sujet. Pas un seul. Dans les programmes, la dévitalisation urbaine est vaguement classée dans la catégorie « espace rural, aménagement du territoire » ou « croissance et emploi », mais cela principalement reste un sujet local. Les élus nationaux ne s’en préoccupent pas.

Il y a deux raisons : d’une part, ce sujet des villes moyennes, on ne le voit pas à Paris, ni dans les grandes villes. C’est très frappant. D’autre part, quand on en prend conscience, on estime que c’est un problème local, et on le réduit à un enjeu rural. Mais Saint-Etienne, Dunkerque ou Mulhouse ne sont pas pour autant devenus des espaces ruraux… Ce sont des villes, de belles villes, qui ont une histoire et une vocation urbaine.

Je suis d’accord sur le constat : il y a une distinction nette entre les métropoles, qui s’en sortent, et les villes moyennes, pour qui c’est beaucoup plus difficile. Il y a de facto une fracture territoriale, avec les métropoles qui ont réussi à attirer les capitaux, les investisseurs, les aménageurs, les urbanistes, etc. On peut aujourd’hui vivre à Bordeaux comme on vit à Paris. C’est la causalité que je remets en cause. Car si ces deux niveaux de développement sont certes concomitants, je ne suis pas sûr qu’ils soient corrélés, là où lui en fait un lien immédiat. Je ne pense pas que si la boulangerie d’Agen ferme, ce soit la faute de Bordeaux. Je préfère largement la manière dont Laurent Davezies regarde les choses. Cet économiste dit que si les métropoles sont riches parce qu’elles produisent du PIB, la richesse ne profite pas uniquement au territoire où elle est produite. Autrement dit, les élus des villes moyennes devraient arrêter de croire qu’il suffit de faire venir un centre commercial pour augmenter la taxe professionnelle et enrichir le territoire. Car ça va détruire de l’emploi en ville ainsi que le tourisme, qui est une manne importante de revenu pour la ville et qui ne peut fonctionner que si le centre-ville est vivant, agréable. Et puis chez Guilluy, je conteste fermement cette vision qui sépare, d’un côté, les habitants des métropoles mondialisés avec les « immigrés » – outre que le terme me paraît problématique – et de l’autre, les « petits blancs » qui la subiraient. Ce n’est évidemment pas aussi simple que ça.

Une étude de l’IFOP a révélé une corrélation entre le score du FN et l’absence de services et de commerces : quand il y a beaucoup de commerces, le FN est moins fort qu’ailleurs. Ils ont même calculé quels types de commerce avaient le plus d’influence sur le comportement des électeurs : le bureau de poste fait tomber le vote du FN de 3,4 points, l’épicerie de 2 alors que la boulangerie, seulement de 1 point. Au-delà de ça, le fait que vivre dans la périphérie de Charleville-Mézières revienne au même aujourd’hui que si vous étiez dans celle de Carcassonne, avec les mêmes enseignes, les mêmes lotissements, les mêmes lampadaires, je crois que cela exacerbe forcément les questionnements autour de l’identité.

Olivier Razemon, Comment la France a tué ses villes, Paris, éditions Rue de l'échiquier, 208 pages, 18 euros

Le bricolage urbain, créateur de convivialité dans l'espace public

Le bricolage urbain, créateur de convivialité dans l'espace publicDes bombes à graines pour végétaliser la ville. Un sound system juché sur une trottinette. Une terrasse mobile en palettes. Un vélo projecteur mobile. Une bibliothèque où déposer et prendre librement des livres. Une balançoire en kit…

Ces objets, dont le point commun est d’être entièrement faits de matériaux trouvés dans la rue, Ya+ K (prononcez “Y’a plus qu’à”) les construit et expérimente depuis 2011 au cours de résidences, de festivals et d’interventions diverses dans l’espace public. Sous la houlette de son co-fondateur Etienne Delprat (déjà auteur de Maisons en kit et Système DIY aux éditions Alternatives), le collectif d’architectes, d’urbanistes et de designers en livre aujourd’hui le mode d’emploi dans Le Manuel illustré de bricolage urbain, publié le 20 octobre aux éditions Alternatives. Au programme, un catalogue de projets expliquant comment construire une petite trentaine de pièces de mobilier urbain à usage récréatif et/ou professionnel, tout en spécifiant aussi bien le niveau de difficulté que le budget nécessaire à leur assemblage.

L’ouvrage se veut résolument pratique : “ce livre n’est pas un ouvrage théorique autour de ces nouvelles formes d’urbanisme et de design, y lit-on. Il se veut une invitation à les expérimenter.” A l’instar de nombreux collectifs comme ETC, Bellastock ou eXYZt, YA+K revendique en effet un pas de côté hors des routines professionnelles des “faiseurs de villes”, dont l’activité planificatrice et rationnelle est à mille lieues du bricolage. Loin de l’ingénierie complexe à laquelle ils ont été formés, loin des normes et des processus classiques auxquels est soumise la fabrique de l’urbain, les auteurs de l’ouvrage proposent de se retrousser les manches, de mettre la main à la pâte, bref de “faire”, de tester. Doubles héritiers du mouvement DIY et des “makers”, ils superposent à l’urbanisme institué un “urbanisme du quotidien” fondé sur les usages, la sérendipité et l’emploi judicieux des ressources locales.

Mobiles, légers, peu chers, faciles à fabriquer, les objets dont ils offrent le mode d’emploi répondent à un désir croissant des citadins contemporains comme des professionnels de la ville de se retrouver, d’activer, d’animer, de s’approprier l’espace public. Enfants de la révolution numérique et de son élan vers le partage et la collaboration, les membres de YA+K insistent sur la convivialité de leur démarche : ils plaident moins en faveur du DIY que du DIT (“do it with others”). D’ailleurs, de Serie+ (sérigraphie mobile) à Agora (public chair) en passant par palette+1 (terrasse mobile) et Balco (balançoire pour deux personnes), nombre des objets dont ils livrent le mode d’emploi sont dévolus à un usage festif...

A moins qu’ils n’aient une fonction économique, comme le Surface to sell à l’usage des vendeurs ambulants ou le Food bike dédié à la cuisine de rue. Le pas de côté revendiqué par YA+K en conduit les membres à explorer le potentiel de l’économie informelle. Il faut dire que l’émergence du bricolage urbain et du mouvement “faire” se situent au point de convergence de trois crises : économique, écologique et politique. Face à la raréfaction des ressources publiques, ce mode d’intervention collectif dans l’espace public affirme à la fois son caractère expérimental et sa capacité à s’adapter au contexte, à faire feu de tout bois. “Penser la rencontre entre la ville et le mouvement DIY, c’est appréhender la ville comme un support et une ressource”, peut-on lire dans le Manuel illustré du bricolage urbain. Les matériaux de prédilection des bricoleurs sont donc les rebuts de la société de consommation et de la logistique : palettes et cagettes, mais aussi encombrants qui jonchent les trottoirs et autres objets manufacturés, tels que vélos, caddies, etc. Ces ressources, YA+K propose de les utiliser selon diverses modalités : le détournement (du hacking visant à critiquer la fonction première d’un objet au plug-in, qui en augmente la fonctionnalité) et la production (par assemblage ou par façonnage). En cela, le collectif invite à une approche résolument critique des modes de production et de consommation contemporains, dans le droit fil du mouvement faire et de l'urbanisme tactique…

Le Whole earth catalog de Stewart Brand : Publié entre 1968 et 1972, cet ouvrage propose un “accès aux outils” permettant d’atteindre l’autosuffisance. En France, sa parution est suivie de près par celle, en 1975, du Catalogue des ressources aux éditions Alternatives, déjà.

Brillant universitaire, Matthew Crawford décide un jour de claquer la porte du think tank pour lequel il travaille et de se reconvertir dans… la réparation de motos. Dans Eloge du carburateur, il souligne combien le travail manuel peut s'avérer plus satisfaisant (mais aussi plus exigeant) intellectuellement que les emplois, de plus en plus taylorisés et précaires, pourvus par "l'économie du savoir".

L'ouvrage est le fruit d'une enquête sociologique menée au sein de divers hackerspaces californiens, et décrit la façon dont le mouvement des "makers" reconfigure nos pratiques et nos imaginaires du travail.

Carlos Moreno : « Le bien commun est au cœur de la smart city humaine »

Carlos Moreno : « Le bien commun est au cœur de la smart city humaine »En tant que scientifique du monde des sciences dites « dures » comme les mathématiques, les systèmes artificiels ou la robotique, je suis venu à m'intéresser à la ville par la problématique de la résilience et des villes à risques (risques naturels ou technologiques). Elles ont la particularité d’être soumises à des risques aléatoires et doivent anticiper les crises. C'est par ce biais que j'ai compris l'importance de l’acceptabilité sociale des citoyens, c'est à dire de l'adhésion à la manière de gérer les risques dans la ville. J'ai été assez pionnier dans l'utilisation du numérique et la production de données dans la ville, ce qui m'a mené à considérer que l'essentiel n'était pas de développer les technologies dans la ville mais de concevoir de nouveaux usages avec les citoyens ou du moins qu'ils les acceptent socialement.

Je préfère parler de la ville vivante et je préfère parler d'intelligence citoyenne et urbaine. Le premier élément c'est l'inclusion sociale. Le XXIe siècle est le siècle des villes alors que le XXe siècle a été celui des Etats-nations et le XIXe siècle celui des empires. Les villes sont en perpétuelle évolution et sont portées par l’attractivité économique, la qualité de vie et les services. En France, on constate un phénomène de métropolisation et l'émergence de grandes métropoles dans le monde. Avec cette très forte croissance, l'inclusion sociale est essentielle. Le deuxième facteur est la réinvention des infrastructures urbaines pour muter vers des villes polycentriques et polyfonctionnelles. Je parle de villes du « 1/4 heure », où l'on peut accéder aux services essentiels en un quart d'heure.

"Les technologies doivent être un levier, des outils au service de la ville intelligence." Carlos Moreno

Le dernier facteur est la technologie. A l'heure de l'ubiquité, de la communication des hommes et des objets et de l'open data, tout le monde est producteur et consommateur de données. Les technologies doivent être un levier, des outils au service de la ville intelligence.

Il n’y a pas de modèle, il n'y a que des sources d'inspiration. Chaque ville est le fruit d'une histoire politique, sociale, linguistique, religieuse. La ville est un organisme vivant soumis à des aléas, qui doit s'adapter et qui n'est jamais finie. En même temps, elle est artificielle car elle a été créée par l'homme. De plus, on observe une explosion de l'activité humaine dans les villes depuis 1930 car la population mondiale a été multipliée par 4 en 80 ans. Chaque ville est issue d'un contexte qui lui est propre, même à l'intérieur d'un pays. La problématique n'est pas de dire quel est le modèle de ville intelligente mais de comprendre la ville dans ce qu'elle est, dans son rythme et son métabolisme.Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège des villes à copier ou à classer. Les villes doivent être des sources d'inspiration et nous devons repérer les bonnes pratiques...

Pour moi, il y a cinq enjeux. Tout d'abord, il y a un enjeu social, le fait de bien vivre ensemble. Ensuite, il y a un enjeu économique : les villes doivent créer de la valeur et de l'attractivité dans les territoires. Il y a aussi un défi culturel : faire en sorte que les citoyens aient de la fierté de vivre dans leur ville, qu'ils soient acteurs dans leur propre ville. Ensuite, il y a un enjeu écologique. Il est primordial que la ville puisse répondre aux défis énergétiques et climatiques majeurs. Nous devons passer à une ville post-carbone. Les villes ont un rôle de premier plan sur ce point car c'est l'activité humaine, et non uniquement la démographie, qui est le défi majeur. La ville est la principale contributrice des effets du changement climatique, par le bâtiment, les transports motorisés, par les réseaux de chaleur et de froid. Ces trois facteurs représentent 70 % de la pollution dans les villes. La vraie problématique c'est qu'aujourd'hui la ville est le creuset de l'activité humaine. Le 5e enjeu c'est la résilience qui est aujourd'hui au cœur de la problématique de nos villes. La résilience, c'est la vulnérabilité des villes. A vouloir faire de la smart city technologique et techno-centrique, on a oublié que la ville est extrêmement fragile et très vulnérable. Et la vulnérabilité est avant tout sociale et territoriale. Aujourd'hui, cet aspect est une donnée d'entrée. Les villes sont monofonctionnelles, inégalitaires et produisent d'énormes chocs.

La révolution technologique est bien plus large que la révolution numérique. Les enjeux technologiques sont autant énergétiques, liés à l'économie circulaire pour les déchets, aux biotechnologies et aux nanotechnologies. L'économie urbaine est en effet transformée par les avancées des technologies numériques avec le développement de l'ubiquité massive liée aux objets connectés et l'explosion de la production de données ; ce sont là des outils très puissants mais il ne faut pas avoir une vision techno-centrée. Il vaut mieux avoir des villes imparfaites mais des villes où il y a de l'entraide, du dialogue avec les voisins, où l'on créé des emplois de proximité. La technologie doit être au service de l'homme. L'hyper-connectivité technologique peut produire de la déconnexion humaine massive, et transformer les hommes en « zombies-geeks » qui sont aussi déconnectés socialement. Aujourd'hui, il y a un énorme pari à faire sur l'idée d'hyper-proximité pour reconstruire du lien social dans les quartiers, pour vivre dans des villes métropolitaines avec une échelle humaine et où l'on utilise la technologie comme un outil pour recréer du lien social.

La Civic Tech est aujourd'hui un enjeu majeur car elle résume comment les technologies peuvent récréer du lien social, peuvent aider les hommes et les femmes à communiquer, créer de nouveaux modèles démocratiques. Pour moi, ce n’est pas une fin en soi mais des outils intéressants pour démultiplier la manière de faire du lien social.

"Aujourd'hui, il y a un énorme pari à faire sur l'idée d'hyper-proximité pour reconstruire du lien social dans les quartiers, pour vivre dans des villes métropolitaines avec une échelle humaine et où l'on utilise la technologie comme un outil pour recréer du lien social." Carlos Moreno

La démocratie est en danger car elle est devenue une représentation élective par procuration. On vote pour des élus, devenus alors des professionnels de la politique, non soumis au contrôle des citoyens. La Civic Tech peut oeuvrer à ce que les citoyens soient plus impliqués, à ce qu’ils s’organisent pour demander des comptes et participent aux budgets participatifs, et pourquoi pas à soumettre des projets. C'est une voie vers une meilleure représentativité participative des citoyens et un levier pour que la ville soit incarnée. La Civic Tech peut donc changer la démocratie, il faut aller vers la co-création, vers l'économie circulaire, l'agriculture urbaine, toutes ces initiatives peuvent avoir un rôle car alors le bien commun est mis en valeur. Le grand défi aujourd'hui est de valoriser le bien commun. C’est au cœur de la smart city humaine.

Ce sont des espaces publics, des zones vertes, de la biodiversité ! Il faut réinventer les places publiques dans lesquelles on se rencontre pour offrir la possibilité de créer les liens entre les citoyens. Le retour d’investissement de la smart city humaine se mesure à la qualité des rencontres que l'on créée. Je milite donc pour que les places publiques soient données aux citoyens pour aller dans le sens du brassage et pour combattre la vulnérabilité donc je parlais précédemment. Si l'espace public est pris par les voitures, on ne crée pas du lien social. Il est temps de rentrer dans le paradigme de la ville du XXIe siècle, dans la ville respirable et où les hommes peuvent investir les espaces pour échanger.

" Le retour d’investissement de la smart city humaine se mesure à la qualité des rencontres que l'on créée." Carlos Moreno

Une ville intelligente se distingue par les nouveaux usages et les nouveaux services lui offrant la capacité de se transformer. La gouvernance de la ville doit se tourner vers les citoyens. Je suis persuadé que les villes dotées d'une nouvelle gouvernance vont proposer de nouveaux modèles économiques de développement urbain, au moment même où l'économie du partage et collaborative se développent. Les villes qui vont « tirer leur épingle du jeu » seront celles qui auront su s'approprier ces changements autour de l'idée de l'usage. Ces nouveaux modèles sont les nouveaux défis de la ville. Et pour cela, il faut commencer par décloisonner les mètres carrés dans lesquels les gens vivent. Dans le meilleur des cas, ils vivent dans des écoquartiers, mais ils sont déconnectés de la ville ! Si l'on veut que la ville soit humaine, festive et collective, il faut décloisonner avec les nouveaux paradigmes de l'ubiquité et de l'économie collaborative. La prochaine étape est donc de réinventer la vie dans la ville.

L'inclusion sociale est au cœur des problématiques urbaines. Pour relever les défis, il va falloir répondre à ces questions : comment faire des territoires attractifs, comment faire une gouvernance d'intégration urbaine avec de la biodiversité et la nature, comment utiliser les technologies pour faire du lien social et comment créer un bien commun qui puisse faire en sorte que les habitants s'identifient à leur ville et que les habitants soient acteurs de la ville.Propos recueillis par Déborah Antoinat

"Partir" au Château de Blois : l'architecture mobile entre hédonisme et catastrophe

"Partir" au Château de Blois : l'architecture mobile entre hédonisme et catastropheEn Occident, la mobilité est un art de vivre, une valeur, et sans doute une vertu. A son évocation, se dressent les images, également séduisantes, de l’individu métropolitain hyperconnecté et du voyageur (touriste ou traveller) en quête d’hédonisme et d’ailleurs. L’individu mobile se donne pour curieux, émancipé et ouvert sur le monde, à l’exact inverse de la posture du « repli ». A cette mobilité choisie sinon revendiquée, le réfugié vient pourtant superposer une toute autre image : celle d’un mode d’existence et d’habitat précaires et contraints par la nécessité de fuir la catastrophe – climatique, économique, politique.

Soucieux d’interroger les formes artistiques et architecturales auxquelles donne naissance le nomadisme du 20e et 21e siècle, le FRAC Centre - Val de Loire oscille naturellement entre ces deux figures. En lien avec le thème « Partir » des rendez-vous de l’Histoire 2016, l’institution puise dans ses collections et déroule au Château de Blois une histoire de l’architecture mobile qui en explore tout à la fois la part d'utopie et la vocation critique.Ce tour d’horizon présente d’abord quelques projets conçus dans les années 1950, à l’heure où l’avènement de la société des loisirs et le développement des systèmes de communication et de transport font de la mobilité une question sociétale de premier ordre : de la Maison tout en plastiques (1956) de Ionel Schein au projet de « Ville spatiale » (1959), entièrement modulable, extensible et démontable de Yona Friedman, les imaginaires se portent alors vers un mode de vie libre et presque sans attaches. Dans la décennie suivante, l’invention de la Cité aérienne (1964-65) de Pierre Székely qui évolue à plus de mille mètres d’altitude, la maison de vacances volante (1963-64) de Guy Rottier ou Instant City d’Archigram, poussent un degré plus loin ce fantasme d’un homme hors-sol, que la conquête spatiale contribue à éloigner de son ancrage terrestre. Dès l’époque, pourtant, l'image idéalisée du traveller hédoniste commence à se craqueler : dans My Wings (1970), Mario Terzic rejoue le mythe d’Icare pour mieux évoquer la guerre du Vietnam et l’enracinement, tandis que les architectes italien du groupe Cavart ou Ettore Sottsass font de l’architecture éphémère et du « bricolage » une charge contre la culture industrielle. Au fil des décennies, la figure dystopique du campeur post-apocalyptique héritée de la Guerre froide, bientôt relayée par celle du réfugié contemporain, prend ainsi le pas sur celle du voyageur émancipé, et annonce l'avènement d’une nouvelle mobilité planétaire largement contrainte par l'état du monde. Significativement, l’exposition se clôt ainsi par une carte blanche au PEROU, pôle d’exploration de ressources urbaines ayant notamment arpenté la jungle de Calais et qui entend expérimenter de nouvelles tactiques urbaines pour « fabriquer de l’hospitalité tout contre la ville hostile ».

"Partir - Architectures et mobilités"

Du 6 octobre au 12 décembre 2016

Château de Blois, 6 place du Château - 41000 Blois.

Tous les jours de 9h à 18h

Tarif plein : 10 euros

Stefan Buljat, association Bastina Voyages : « Le voyage commence ici, près de chez soi. »

Stefan Buljat, association Bastina Voyages : « Le voyage commence ici, près de chez soi. »

Nous réalisions déjà des balades urbaines depuis 2012. Ce qui nous a séduit avec le projet Migrantour, c'est le changement de paradigme dans le tourisme équitable qu'il propose. Habituellement, ce type de tourisme s'opère à travers des destinations exotiques, à des milliers de kilomètres. Ce projet permet de le recentrer ici et maintenant. Le voyage peut commencer ici, près de chez soi.

Au départ, il a fallu identifier et trouver les « passeurs de culture » et il a fallu du temps pour que nos différents partenaires nous accordent leur confiance. Depuis, nous avons lié des partenariats avec le Musée de l'histoire de l'immigration et l'Université Paris Descartes, la Ville de Paris et des acteurs de la Politique de la Ville et de l'économie sociale et solidaire.

Venant de tous horizons socio-culturels, ce sont souvent des personnes qui se sentent concernées ou qui ont un intérêt pour la diversité culturelle, qui travaillent dans des associations de quartier ou culturelles. La formation se déroule avec des étudiants en anthropologie de l'Université Paris Descartes avec lesquels les "passeurs" ont réalisé des enquêtes et travaillent pour élaborer des projets touristiques alternatifs. La prochaine session de formation débute fin septembre avec une promotion de 25 personnes.

Il y a en effet une influence. Il y a encore 2/3 ans, lorsque l'on faisait des balades, on percevait les migrants comme « des oiseaux migrateurs » ! Aujourd'hui, le mot "migrant" est systématiquement associé aux primo-arrivants. On le ressent avec certaines balades comme celle que nous proposons sur le thème des frontières à Saint-Denis. Beaucoup de gens hésitaient après les événements de novembre dernier. Nos balades se déroulent principalement dans l'est parisien, dans le 18e, 19e et le 20e arrondissement de Paris ainsi que dans sa proche banlieue. Ces mêmes lieux que le journaliste Nolan Peterson de l’émission de Fox News a identifié sur une carte de Paris comme des « No-Go-Zones ». Notre rôle est aussi de lutter contre les préjugés et les a-priori mais l'actualité n'arrange pas les choses.

"Nos balades se déroulent principalement dans l'est parisien, dans le 18e, 19e et le 20e arrondissement de Paris ainsi que dans sa proche banlieue. Ces mêmes lieux que le journaliste Nolan Peterson de l’émission de Fox News a identifié sur une carte de Paris comme des « No-Go-Zones »." Stefan Buljat

Paris se revendique comme la ville-Lumière, de la Liberté depuis le XIXe siècle. Une Ville-Monde qui n'est pas uniquement une image mais bien une réalité avec la présence de nombreux exilés politiques ; il y a eu aussi les migrations pour des raisons économiques, des gens ont vécu ici, portant en eux leur culture, façonnant le territoire par leur présence, leurs activités.Toutes ces migrations ont créé une capitale aux multiples visages avec une multitude de cultures. La future balade « Les petites Italies », par exemple, s’intéresse aux migrations transalpines des années 1930 qui ont transformé ou créé des quartiers entiers à La Courneuve en Seine-Saint-Denis. La balade Fashion Mix dans le quartier de la Goutte d'Or permet de mettre en lumière ce qu'ont apporté les migrants au développement du prêt-à-porter et à la mode parisienne. Paris est la ville la plus touristique au monde, notre ambition est de montrer qu'il n' y a pas que la Tour Eiffel et les Champs-Élysées mais que Paris, c’est aussi des quartiers populaires d'une incroyable richesse culturelle ! Ce patrimoine vivant et immatériel mérite d’être mis en valeur. Par ailleurs, Migrantour participera à un cycle de conférences à la Cité de l'architecture et du patrimoine à l'automne prochain pour évoquer ce Grand Paris cosmopolite.

A plus de 70 % ce sont des Franciliens, de Paris et de région parisienne qui cherchent à connaître les « codes » de ces quartiers pour acheter par exemple des produits dans une épicerie ou dans une boutique de Wax. Nous avons aussi quelques touristes étrangers. Récemment, une trentaine de jeunes venus de Tunisie, du Maroc ou encore de Serbie et Macédoine, hébergés par l'Auberge de jeunesse de la Halle Pajol dans le 18e arrondissement ont participé à des visites.

"Paris est la ville la plus touristique au monde, notre ambition est de montrer qu'il n' y a pas que la Tour Eiffel et les Champs-Élysées mais que Paris, c’est aussi des quartiers populaires d'une incroyable richesse culturelle !" Stefan Buljat

L'exotisme est un écueil mais il me semble qu'il est intrinsèque au tourisme ! On ne peut pas lutter contre l'exotisme mais on peut essayer de mettre en perspective, de montrer que l'altérité fait partie de paysage parisien, français et faire appel à l'imaginaire ! On souhaite éviter les lieux communs. En donnant la parole aux habitants eux-mêmes, à ces passeurs de culture, on fait en sorte que le migrant devienne un véritable interlocuteur. Leur discours et leurs propos leur appartiennent complètement ! Et les balades sont désormais payantes [ndlr : 15 euros la balade, la moitié est reversée au passeur]. Ce n'est pas tout à fait la même démarche que pour d'autres formes de tourisme alternatif.

Si en effet ! Si elle est faite de façon massive et incontrôlée. En ce qui nous concerne, nous réalisons quelques interventions ponctuelles et je pense que Barbès ne sera jamais les Champs-Élysées ! L'idée est de faire découvrir un territoire, d'apporter une valeur ajoutée au niveau économique en faisant découvrir des commerces sans jamais forcer à l'achat. Il est important de respecter une éthique et de ne pas transformer les habitants en animaux de foire ! Et cela ne peut pas se faire sans la collaboration des habitants eux-mêmes.

Du potager à l'assiette, les chefs misent sur les circuits courts

Du potager à l'assiette, les chefs misent sur les circuits courtsA seulement quelques mètres de la Tour Eiffel, en plein cœur de Paris, le chef Andrew Wigger du restaurant franco-californien Frame me conduit sur le toit de l'hôtel Pullman sur lequel est niché un jardin potager de près de 600 mètres carrés où poussent courgettes, aubergines, tomates, melon, figues, pommes, poires et romarin. Près d'une centaine de variétés de fruits, légumes et herbes aromatiques sont cultivés en fonction des saisons. Quatre ruches ont été installées, d'où partent les abeilles butineuses qui ont produit près de 180 kilos de miel en 2015. Les quelques poules qui caquettent dans un coin, fournissent les œufs du brunch servi le week-end. Un véritable îlot de verdure qui contraste avec le bâti ultra dense environnant. « Ce matin, j'ai cueilli des courgettes et des aubergines dont j'avais besoin pour mon plat du jour », m'explique le chef Andrew. A 32 ans, cet américain originaire du Missouri a fait ses armes auprès d'un chef français en Californie. Dans son restaurant, Andrew sert une cuisine fusion aux influences asiatiques et mexicaines typique de la gastronomie californienne, associée à la cuisine française. « J'ai grandi dans une ferme alors ici je me sens comme à la maison quand je cuisine les légumes du jardin. Chaque matin, j'observe ce qui est mûr ou non et je cueille ce qui va me servir pour les plats. Avoir son propre potager permet de mieux ressentir la saisonnalité, de se reconnecter à la nature et bien sûr les légumes ont beaucoup plus de goût ! »

La carte de l'établissement évolue chaque mois en fonction des récoltes. En ce mois d’août, le chef propose au menu la salade du jardin, uniquement composée des légumes du potager. Ce dernier ne permet pourtant pas de satisfaire tous les besoins en fruits et légumes... En fonction du temps, de l'ensoleillement ou de la pluie, le jardin permet d'atteindre une autosuffisance sur quelques produits et pour une semaine environ. « Nous produisons beaucoup de salades, et une semaine sur deux, nous n'avons pas besoin d'en acheter, ce qui correspond à une économie d'environ 400€ /mois », explique Andrew Wigger. Pour les autres produits, le restaurant essaie de privilégier au maximum une approche locale, sans toutefois s'interdire d'acheter des produits espagnols pour la nécessité d'une recette.

« Nous produisons beaucoup de salades, et une semaine sur deux, nous n'avons pas besoin d'en acheter, ce qui correspond à une économie d'environ 400€ /mois. » Andrew Wigger, chef du restaurant Frame (Paris)

L’installation et l'entretien du potager ont été confiés à Topager, une entreprise spécialisée dans les jardins potagers sur les toits et les murs végétalisés. Trois fois par semaine, un membre de l'équipe veille à l'état du jardin et replante une variété de fruits ou légumes en fonction des envies du chef. Impossible toutefois de connaître le montant d'un tel projet, la direction se refusant à le communiquer. A Paris toujours, l'école de gastronomie Ferrandi cultive ses propres herbes aromatiques sur son toit pour produire des fleurs comestibles et des aromatiques rares. « Ces produits sont fragiles et coûteux, la production locale permet ainsi des économies significatives et apporte une valeur gustative supérieure », peut-on lire sur le site internet de Topager. Aussi, le chef Yannick Alléno a été l'un des premiers à installer un petit jardin au-dessus de son restaurant « Le Terroir parisien », à la Maison de la Mutualité à Paris.

Et la pollution dans tout ça ? Contrairement à certaines idées reçues, la pollution de l'air n'a quasiment pas de conséquences sur la qualité des produits cultivés. Comme nous l'explique Nicolas Bel, fondateur de Topager, « la pollution de l'air affecte surtout nos poumons mais ne rentre pas dans les légumes ! Seuls les métaux lourds peuvent être un danger lorsque les végétaux sont placés en bordure de route. Nous effectuons des tests régulièrement qui révèlent des chiffres en dessous des normes européennes. » Des relevés par ailleurs obligatoires dans les réglementations sanitaires et les fruits et légumes du potager suivent la même procédure que ceux achetés sur le marché ou en magasin.

« La pollution de l'air affecte surtout nos poumons mais ne rentre pas dans les légumes ! Seuls les métaux lourds peuvent être un danger lorsque les végétaux sont placés en bordure de route. Nous effectuons des tests régulièrement qui révèlent des chiffres en dessous des normes européennes. » Nicolas Bel, fondateur de Topager

« Il n'y a pas de réglementations spécifiques pour les potagers sur les toits. Il y a actuellement un flou juridique car cette pratique reste encore anecdotique », précise Nicolas Bel.Ailleurs, d'autres chefs veulent aller encore loin. A Copenhague, le Danois René Redzepi, à la tête du Noma, a annoncé la fermeture de son restaurant fin 2016 pour le transformer en « ferme urbaine ». Le nouveau lieu devrait ouvrir dans le quartier de Christiania, quartier « libertaire » créé par des communautés hippie dans les années 1970. Réputé pour mettre un point d'honneur à cuisiner des produits de saison et locaux, le chef danois souhaite pousser davantage ses ambitions locavores à travers son restaurant-ferme doté d'une serre pour proposer, au maximum, une carte « zéro kilomètre ».