Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Julie Pommier et Iana Vicq : « La géographie de l’invisible, c’est une géographie de la précarité. »

Julie Pommier et Iana Vicq : « La géographie de l’invisible, c’est une géographie de la précarité. »Ce sont en grande majorité des hommes, précaires et d’origine étrangère. Ils arpentent les rues des grandes villes à vélo pour livrer à domicile les repas préparés par les restaurants référencés sur des plateformes de la FoodTech, Uber Eats et Deliveroo en tête. Leurs journées de travail sont rythmées par l’attente des commandes et leur livraison. Entre deux courses, ils se regroupent discrètement entre livreurs d’une même communauté.

Dans le cadre de l’appel à projets FAIRE du Pavillon de l’Arsenal, Julie Pommier et Iana Vicq ont consacré une étude à leur manière d’occuper l’espace public. Entre travail de terrain, recherche documentaire et analyse cartographique, celle-ci de révèle une « géographie de l’invisible », à la fois algorithmique et sociale, marquée par l’absence d’infrastructures adaptées aux besoins fondamentaux des livreurs Proposant plusieurs solutions pour améliorer leurs conditions de travail dans l’espace public, elle se présente comme un outil de sensibilisation et de réflexion à destination des pouvoirs publics, des acteurs de la ville et des citoyens.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets FAIRE, porté par le Pavillon de l’Arsenal en 2023. Depuis la création de l’agence, nous avions envie de développer une pratique réflexive, qui ne soit pas uniquement centrée sur la maîtrise d’œuvre, mais qui ouvre le champ de notre pratique. Cette année-là, il y avait quatre thèmes, dont un sur la question des espaces publics inclusifs. Nous avons répondu avec un sujet portant sur les livreurs des plateformes numériques. Cela venait aussi d’un constat, à la suite du Covid-19, d’une forte augmentation de leur présence dans l’espace public, y compris à proximité de nos propres lieux de vie.

Ce n’était pas un engagement formel, mais plutôt une réflexion issue d’un constat de société. Le thème de l’appel à projets a fait croiser cette réflexion, et nous a décidés à nous lancer. Par ailleurs, nous nous déplaçons beaucoup à vélo, donc nous les croisons très souvent.

Nous avons répondu à l’appel à projets en collaboration avec Circé Lienart de l’association CoopCycle qui gère la Maison des coursiers, partenaire de l’étude. Il nous semblait essentiel d’avoir un lien direct avec le terrain et avec les livreurs. Nous avons commencé par un état des lieux qui a duré presque un an. Nous avons mis en place un protocole de collecte de données pour appréhender le sujet. Cela a commencé par la création d’un questionnaire en ligne, traduit en six langues : français, anglais, arabe, hindi, pachto et bengali, afin de toucher un maximum de communautés. Les traductions ont été réalisées avec l’aide des coursiers fréquentant la Maison des coursiers. Le questionnaire a été testé sur place, afin d’affiner les questions et de recueillir des retours, notamment sur la question de l’attente, qui nous intéressait particulièrement. À partir des résultats du questionnaire, nous avons identifié des points de concentration. Nous avons ensuite mené un travail d’arpentage avec CoopCycle, consistant à parcourir les quartiers et à aller à la rencontre des livreurs sur leurs lieux d’attente.

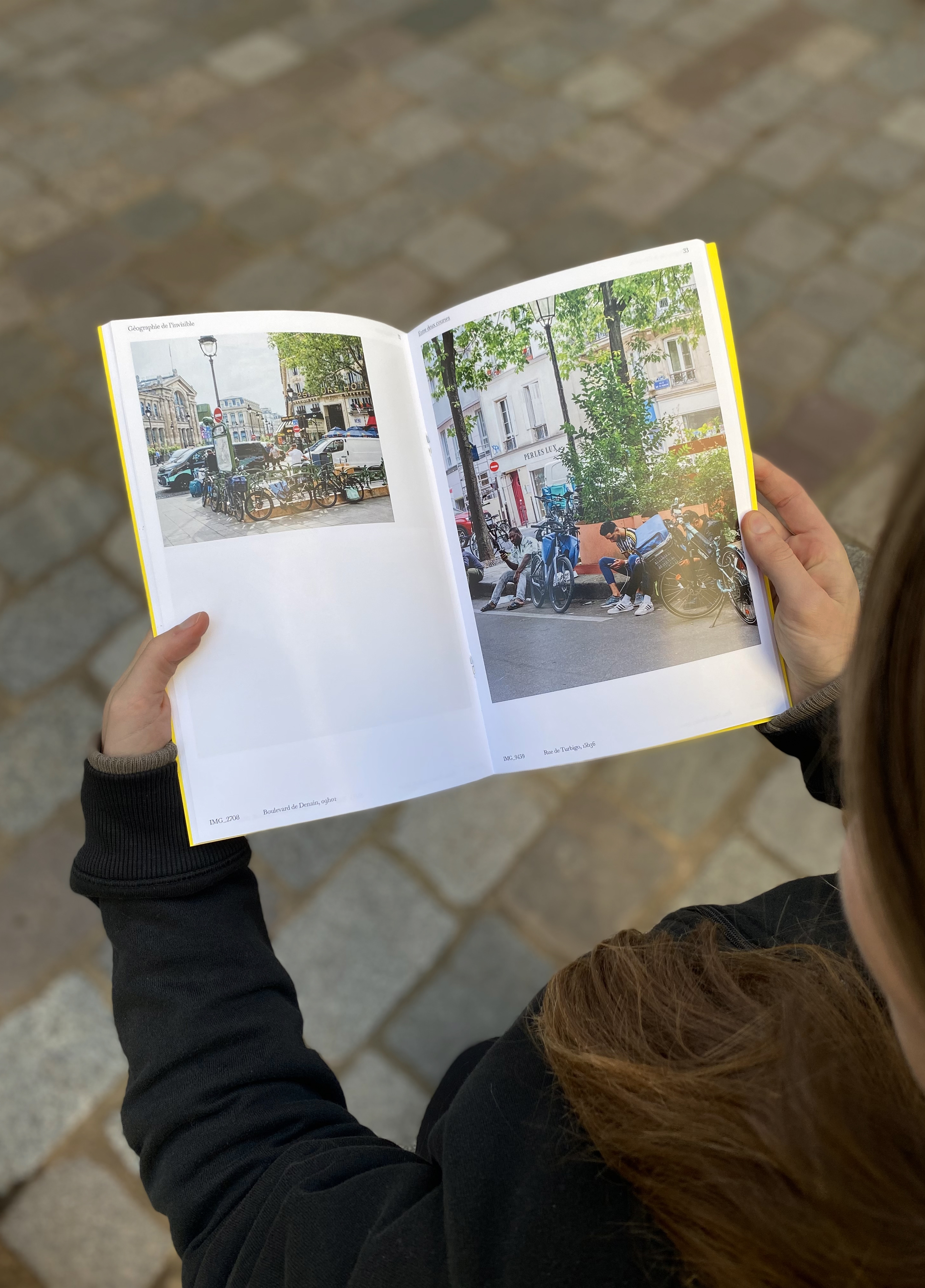

En parallèle, nous avons mené une recherche documentaire en nous intéressant aux laboratoires de recherche spécialistes de ces questions, aux ouvrages et articles existants, et nous avons réalisé de nombreux entretiens avec des chercheurs et des acteurs liés à la mobilité et à la logistique urbaine. Ensuite, nous avons souhaité retranscrire ce travail de manière plus sensible. Nous avons fait appel au photographe Arthur Crestani, avec qui nous avons refait cet arpentage. Il est allé à la rencontre des livreurs et leur a demandé leur accord pour être photographiés.

Nous savions que l’objectif était d’améliorer la situation et le confort de ces travailleurs, mais nous ne savions pas quelle forme prendrait la réponse.

De notre côté, nous avons mobilisé nos outils d’architectes, notamment à travers un travail cartographique : repérage des lieux d’attente, incidence des algorithmes sur l’espace, implantation des équipements existants dans l’espace public. Cela a constitué une base pour la suite du travail, même si nous n’avions pas, au départ, de vision précise du résultat final.

Exactement. Nous savions que l’objectif était d’améliorer la situation et le confort de ces travailleurs, mais nous ne savions pas quelle forme prendrait la réponse. Ce n’est pas notre cœur de métier habituel.

La question centrale était : où attendent-ils et pourquoi ici ? La réponse est clairement liée à l’algorithme des plateformes. Les livreurs attendent au plus près des zones où ils sont susceptibles de recevoir des commandes. Grâce à une capture d’écran de l’application d’un livreur, nous avons compris qu’ils voient en temps réel des zones de forte demande.

Ils choisissent donc leurs lieux d’attente en fonction de ces zones. Concernant les espaces publics, il n’existe pas de typologie unique, mais ils se placent généralement en retrait, à la limite de la visibilité. Il s’agit aussi de ne pas être dérangés et de ne pas déranger. Ils se regroupent par communauté, ce qui crée des formes de solidarité et d’entraide pendant les temps d’attente. Cela se manifeste par des échanges de services : aide pour réparer un vélo, recharger une batterie, ou même des repas apportés par des personnes de la même communauté. Ces regroupements se font souvent dans des espaces périphériques : sous des arbres, sur des contre-allées, près des arceaux de vélos, des places de stationnement, et non dans des espaces publics centraux et très fréquentés.

La question centrale était : où attendent-ils et pourquoi ici ? La réponse est clairement liée à l’algorithme des plateformes. Les livreurs attendent au plus près des zones où ils sont susceptibles de recevoir des commandes. Grâce à une capture d’écran de l’application d’un livreur, nous avons compris qu’ils voient en temps réel des zones de forte demande.

Cela se manifeste par une fragmentation. Il y a d’un côté les lieux physiques d’attente, et de l’autre une segmentation virtuelle dictée par l’algorithme, avec des zones de forte demande et des zones où aucune commande n’est possible. Les livreurs n’investissent pas ces zones dites “blanches”, puisqu’ils ne peuvent pas y travailler. L’algorithme produit donc une géographie spécifique.

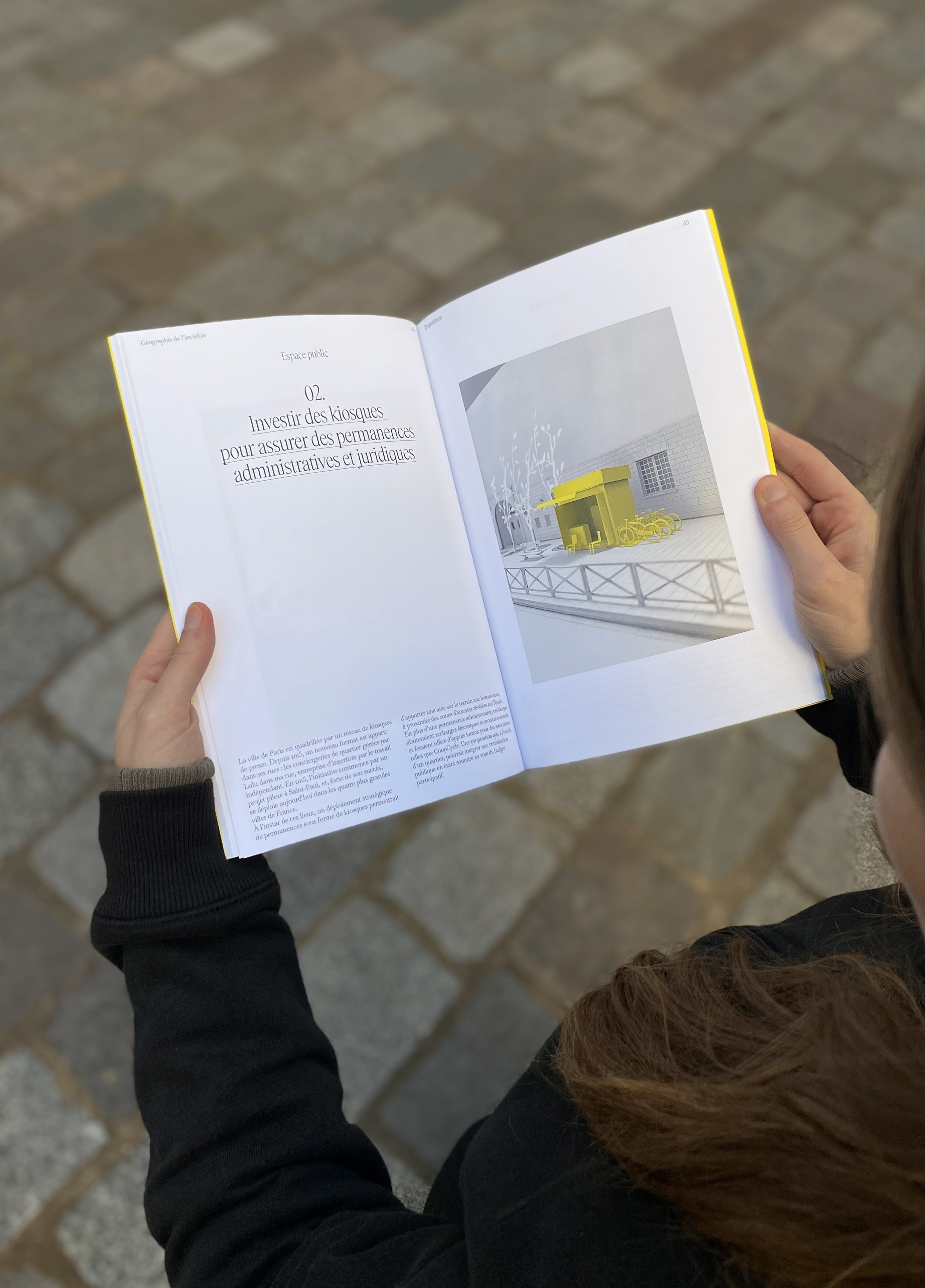

Oui. En dehors de la Maison des coursiers, tenue par CoopCycle (initialement boulevard Barbès dans le 18ᵉ arrondissement, puis déménagée dans le 2ᵉ), il n’existe pas d’autre espace dédié à Paris. Cette maison touche surtout certaines communautés, principalement dans le nord de Paris.

Dans le questionnaire, nous avons travaillé sur leurs besoins. Le besoin principal, très largement cité, est la possibilité de recharger les batteries des vélos et des téléphones. Ensuite viennent les besoins élémentaires (boire, accéder à des sanitaires), puis les besoins liés à l’abri et au repos, et enfin l’assistance administrative, juridique et médicale, notamment pour des personnes sans-papiers.

Dans le questionnaire, nous avons travaillé sur leurs besoins. Le besoin principal, très largement cité, est la possibilité de recharger les batteries des vélos et des téléphones. Ensuite viennent les besoins élémentaires (boire, accéder à des sanitaires), puis les besoins liés à l’abri et au repos, et enfin l’assistance administrative, juridique et médicale, notamment pour des personnes sans-papiers.

Oui, à la fois du fait du rôle central de l’algorithme et de l’invisibilisation de ces travailleurs, pourtant qualifiés d’essentiels pendant la crise du Covid-19. C’est aussi une géographie de la précarité, liée à des travailleurs présents dans la ville, mais que l’on préfère ne pas voir.

Nous pensions au départ arriver à un projet architectural classique, comme une Maison des coursiers améliorée. Mais au fur et à mesure de l’étude, nous avons compris que le sujet était davantage politique et global, et qu’un projet unique serait insuffisant. Répondre par un aménagement ponctuel n’est pas à l’échelle de l’enjeu. Nous avons préféré produire un travail proche d’un livre blanc, destiné à éclairer les décideurs, sans prétendre apporter une solution unique. Nous avons donc structuré nos propositions autour de trois axes : l’espace public, les réseaux d’acteurs et la logistique urbaine.

CoopCycle est aussi présent à Bordeaux. Des recherches existent à Lyon, Montréal, Manchester, et d’autres projets de Maisons des coursiers sont en cours à Grenoble, Marseille, entre autres. L’objectif affiché de CooopCycle est par ailleurs de disparaître à terme, si une régulation du travail rendait ces structures inutiles.

D’abord aux pouvoirs publics, au sens large, mais aussi aux citoyens et à l’ensemble des acteurs de la ville. L’ambition est à la fois de sensibiliser et de reposer la question de l’hospitalité urbaine. Une présentation est prévue à la Mairie de Paris en janvier. Nous espérons ensuite pouvoir diffuser ce travail dans d’autres métropoles concernées par des problématiques similaires.

Julie Pommier et Iana Vicq, Géographie de l'invisible, livreur.euse.s des plateformes numériques, éditions Pavillon de l'Arsenal, novembre 2025, 17,5 x 25 cm - 68 pages, 13 €

La présentation du projet sur le site de FAIRE :

https://www.faireparis.com/fr/projets/faire-2023/geographie-de-linvisible-2880.html

Commander l'étude :

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/13283-geographie-de-linvisible.html

Les jardins partagés, des lieux de convivialité

Les jardins partagés, des lieux de convivialité

Reconquérir les rues avec Nicolas Soulier - chapitre 2

Reconquérir les rues avec Nicolas Soulier - chapitre 2Nicolas Soulier, Reconquérir les rues. Exemples à travers le monde, éditions ULMER, 2012, 288 pages.

.jpg) Fribourg, une ville solaire

Fribourg, une ville solaire Malmö : une reconversion durable

Malmö : une reconversion durableTroisième ville de Suède, Malmö est sortie de la crise industrielle grâce au développement durable. Dans les écoquartiers de Bo01 à Vasträ Hamnen et Augustenborg, la ville conjugue prouesse architecturale, participation locale et respect de l'environnement...

Vorarlberg : du bois dont on fait les architectes

Vorarlberg : du bois dont on fait les architectes

Porosités urbaines, une piste pour le renouvellement urbain

Porosités urbaines, une piste pour le renouvellement urbainC’est le prototype de logement « Parasite Prefab » de Lara Calder qui suggère de prendre possession des piles d’un pont, la Rucksack House de Stefan Eberstadt (Maison sac à dos), l'installation « Quartiers d'été » du collectif Cabanon Vertical, qui propose des extensions sur les façades, ou encore le projet « Ermitage » du collectif polonais "Centrala",qui vise à aménager une résidence d’artiste dans une dent creuse large de… 122 cms.

Selon l’architecte Stéphane Malka, ces espaces portent en eux une véritable identité : « Les porosités ne sont pas des non lieux mais de vrais espaces dépourvus de fonctionnalités. Il faut transcender l'âme du lieu en leur trouvant un nouvel usage ». Ses études sur les porosités urbaines vont de la galerie Bunker (2009) qu'il greffe sous la station du métro Barbès à des échafaudages en guise de jardins (Bio-Box, 2006) ou au projet manifeste « Auto-Défense (2009) », qui propose d'installer des modules d'habitations dans l'Arche dans un esprit de « guérilla architecturale ».

"Les porosités ne sont pas des non lieux mais de vrais espaces dépourvus de fonctionnalités. Il faut transcender l'âme du lieu en leur trouvant un nouvel usage." Stéphane Malka, architecte

Investir ces lieux « alternatifs » n'est pas une excentricité de l'architecture contemporaine. Déjà en 1965, quelques architectes soulignaient le danger de l'explosion démographique et imaginaient un volet de solutions, dont la plupart sont restées au stade de l'utopie. Parmi eux, Yona Friedman, membre du GIPA (Groupe international d'architecture prospective) : construite en suspension à partir de modules attachés à une ossature surélevée de plusieurs mètres, sa Ville Spatiale propose rien moins que de superposer une ville à la ville. A la même époque, les utopistes d’Archigram ont également alimenté la réflexion sur la densité urbaine avec le projet « Instant City », qui mettait en avant l'idée d'une ville nomade et aérienne dans laquelle des structures gonflages créent une architecture de l'instantané. Favoriser la prothèse plutôt que la transformation radicale a aussi nourri l'architecte prospectif jean-Louis Chanéac qui a imaginé des cellules parasites à poser sur les façades des grands ensembles pour agrandir les appartements, reflet de ses convictions sur la modularité et l'accès à l'habitat pour le plus grand nombre.

"Le fait de reconstruire sur la ville déjà existante tempère les prix et permet surtout d'augmenter l'offre." Stéphane Malka

Le monde de l'Art n'est pas en reste. L'artiste japonais Tadashi Kawamata, dont les cabanes réalisées à partir de matériaux de récupération ont orné la façade du Centre Pompidou en 2010, s'intéresse à ces zones intermédiaires qui subsistent dans l’espace urbain. C’est aussi le cas d’Alain Bublex : reprenant les idées d'Archigram, le plasticien français imagine « Plug-in City », soit des unités mobiles d'habitations à poser sur des structures déjà existantes.

Pour Stéphane Malka, les délaissés urbains comportent de nombreux avantages. Premier d’entre eux : contourner un prix du foncier particulièrement élevé dans les grandes métropoles. « Le fait de reconstruire sur la ville déjà existante tempère les prix et permet surtout d'augmenter l'offre. De plus, cela permet de créer des surprises et génère de la spontanéité », estime l’architecte, ajoutant que « cela permet de faire des économies liées aux destructions et au recyclage des déchets de chantier ». Pourtant, un tel positionnement se heurte encore aux réticences de ceux qui veulent préserver le patrimoine en l'état. « Les seules limites aujourd'hui sont les règlementations, qui restent rigides. C’est le cas de mon projet « Bio-Box » (installer des terrasses en façades) qui n’a pas reçu aujourd'hui d’ autorisation, alors qu’il permettrait au Parisiens de disposer d'une terrasse pour quelques centaines d'euros » .

Un logement social parisien : l'Astrolabe

Un logement social parisien : l'Astrolabe