Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

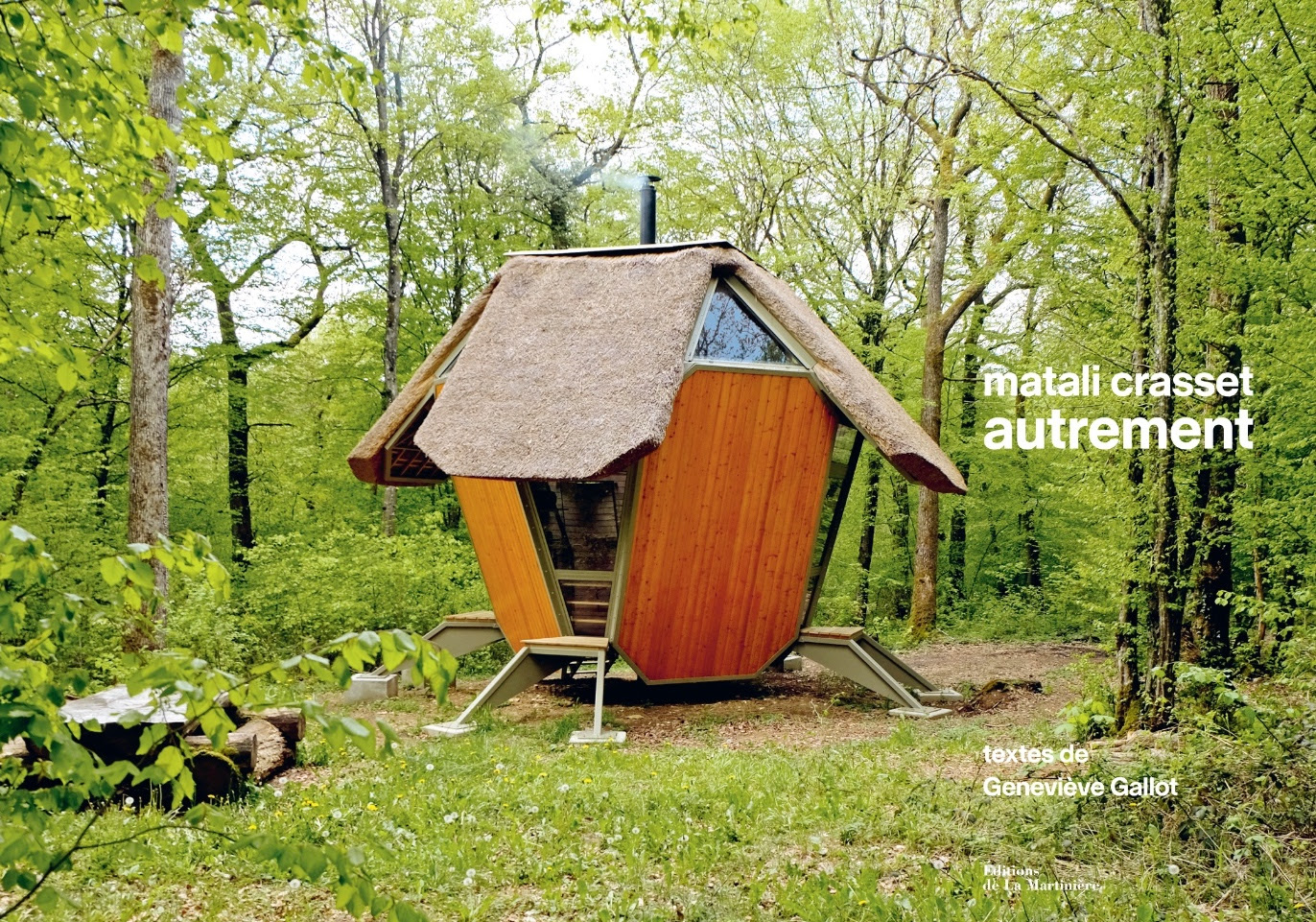

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Or noir : pourquoi et comment se passer du pétrole ?

Or noir : pourquoi et comment se passer du pétrole ?Du rouge à lèvres, des pastels gras, un pot de peinture acrylique, et même une boite de Doliprane… A la Halle aux Sucres à Dunkerque, l’exposition « Or noir – ruée – marée – virage » dissémine dans les espaces d’exposition une collection d’objets aussi hétérogènes que banals. Leur point commun ? Ils intègrent tous dans leur composition un pourcentage plus ou moins élevé de pétrole. Cet inventaire du quotidien est éloquent : il pointe l’omniprésence de « l’or noir » dans nos sociétés, bien au-delà des combustibles auxquels on associe spontanément cette énergie fossile. Difficile dans ces conditions d’envisager ce que pourrait être une société post-carbone. C’est à ce défi que s’affronte Carola Hein, commissaire de l’exposition « Or noir » : avec le concours de ses étudiants, de ceux des Beaux-arts de Dunkerque et de SciencesPo Lille, cette professeure et directrice de chaire du département d’Histoire d’architecture et d’Urbanisme de l’Université de Delft (Pays-bas) esquisse à la Halle aux sucres quelques « visions du futur », où l’alimentation, le transport, l’activité économique ou les loisirs ne seraient plus tributaires de l’extractivisme pétrolier. Une entreprise nécessaire, à l'heure où le pic pétrolier et le dérèglement climatique, mais aussi les tensions géopolitiques et les pollutions générées par l'extractivisme plaident pour un virage à 180°, c

Si l’exposition affiche une visée prospective, sinon utopique, elle commence par un examen de ce qui a conduit nos sociétés à un tel degré de dépendance. « Pour se défaire du pétrole, on a besoin de comprendre comment il a transformé notre environnement depuis 150 ans », plaide Carola Hein. Sous forme d’une chronologie et de panneaux dédiés aux stratégies cyniques des grands groupes pétroliers, la Halle aux sucres esquisse ainsi une histoire de l’exploitation pétrolière, qui se prolonge, au musée portuaire de Dunkerque, dans l’exposition « Oily days ». Le pétrole, rappelle celle-ci, est connu dès l’Antiquité. Il est alors utilisé dans le cadre de rites religieux, et entre vraisemblablement dans la composition des fameux feux grégeois. Il faut toutefois attendre la Révolution industrielle pour le voir s’imposer progressivement comme source d’énergie et comme carburant de l’économie mondiale. Les premiers gisements sont découverts en 1858 à Oil Springs au Canada et à Titusville en Pennsylvanie. Douze ans plus tard, J.D Rockfeller fonde Standard Oil et commence à étendre son empire sur le monde, même si la découverte de gisements à Bakou en 1871 marque très tôt l’entrée en scène d’un autre géant pétrolier : la Russie. En 1900, deux firmes dominent ainsi le marché mondial : la Standard Oil américaine et le Branobel russe créé par les frères Nobel en 1876. Dans ce contexte, l’Europe cherche à exister : les Pays-bas créent la Royal Dutch Shell pour exploiter le pétrole indonésien, l’Angleterre l’Anglo-persian oil, à l’origine de la future BP, la Belgique PetroFina et la France la Compagnie Française des pétroles (CFP). Ces deux dernières sont à l'origine du groupe Total.

Mais après la ruée vers l’or noir, vient le temps du doute : en 1960, la fondation de l’OPEP rebat les cartes de l’exploitation pétrolière mondiale et, treize ans plus tard, la guerre du Kippour provoque le 1er choc pétrolier. Suivront les marées noires (Amoco Cadiz en 1978, Erika vingt ans plus tard, Deepwater horizon en 2010…), la Guerre du Golfe, les premières alertes sur l’impact climatique des énergies fossiles et la découverte de « continents de plastique » liés à la pétrochimie. A Dunkerque, pétrole rime aussi avec désindustrialisation : en 2010, Total y ferme la raffinerie des Flandres, 800 emplois sont perdus. Si « l’or noir » a cessé d’incarner le progrès, c’est enfin que les compagnies pétrolières sont aujourd’hui des multinationales puissantes, dont l’opacité financière surpasse encore, si c’est possible, le désastreux impact environnemental. Dans Le Totalitarisme pervers (éditions Rue de l’échiquier, 2017), Alain Deneault démonte ainsi terme à terme le mythe selon lequel Total serait « une société pétrolière française ». « Elle est bien davantage devenue un pouvoir, explique-t-il, une autorité souveraine qui se distingue des Etats, les domine, les investit ou les instrumentalise pour arriver à ses fins : régner. » Un coup d’œil à l’actualité confirme largement le propos : après le scandale provoqué par l’importation d’huile de palme par le géant pétrolier dans la bio-raffinerie de la Mède – le tout avec l’aval du gouvernement français – un arrêté vient de l’autoriser à mener une campagne de forage au large de la Guyane. Le tout dans un contexte de tensions et de menaces de blocage liés à l’augmentation du prix de l’essence. Il faut dire qu’hors des métropoles, lesquelles sont désormais inaccessibles aux bas-salaires, toute alternative à la voiture a de longue date été détruite.

Tout plaide donc pour un virage. Mais comment s’y prendre ? A la Halle aux sucres, une série de panneaux esquisse les scénarios possibles d’un monde sans pétrole, en ancrant cet effort prospectif dans le territoire dunkerquois. Susie Cox imagine ainsi un système alimentaire fondé sur les circuits courts et la transformation des déchets en biogaz, et Casper Kraii suggère une « ferme ambulante » dont les denrées seraient distribuées via le réseau ferré. Ege Cakir aborde quant à lui la dépollution des sols et de l’eau : il décrit de grands « animaux » autonomes écumant l’ancienne raffinerie Total pour faire du nettoyage du site un événement public. L’exposition présente aussi les travaux de Lea Scholze et Gemma Galeno, qui imaginent quels pourraient être les matériaux de construction utilisés dans une société post-pétrole. La production de mycélium, suggère la première, pourrait alors remplacer le plastique. La seconde préconise d’utiliser le bambou, et invente un nouveau système d’attache composé de ce matériau. Et l’énergie ? Joséphine Gebbie propose de la produire grâce à une ressource on ne peut plus abondante à Dunkerque : l’eau. Technologie balbutiante, l’énergie marémotrice pourrait ainsi couvrir les besoins de la ville.Evidemment, ces propositions ont des airs de science-fiction. Elles n’en soulignent que mieux cette évidence : la sortie du pétrole dépend de notre capacité à mobiliser toutes les ressources de l’imagination… Raison pour laquelle l’exposition Or noir s’accompagne, jusqu’au 16 juin 2019, d’une série de conférences explorant les alternatives aux énergies fossiles.

Les gilets jaunes, entre crise écologique, justice sociale et aménagement du territoire

Les gilets jaunes, entre crise écologique, justice sociale et aménagement du territoireTout a commencé sur Change.org, ce cahier des doléances en ligne. En mai dernier, Priscillia Ludosky, gérante d’une boutique en ligne de cosmétiques domiciliée en Seine-et-Marne, lance une pétition pour exiger la baisse du prix du carburant à la pompe. L’initiative peine à récolter des signatures, jusqu’à ce qu’elle soit médiatisée le 12 octobre dans un article de La république de Seine-et-Marne. Au même moment, Eric Drouet, chauffeur routier, annonce sur Facebook un rassemblement le 17 novembre avec son association d’automobilistes, le Muster crew. Relayée par le Parisien, l’initiative fait boule de neige, et le mouvement des gilets jaunes grossit progressivement jusqu’à devenir l’un des sujets les plus médiatisés, mais aussi les plus âprement débattus dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Si la hausse du prix du carburant a mis le feu aux poudres, c’est d’abord en raison de la hausse des taxes sur le gasoil, décidée en partie pour le gouvernement pour supprimer l’avantage fiscal du diesel. Classé cancérigène certain par le CIRC, celui-ci n’est pas seulement émetteur de CO2, mais aussi de particules fines et d’oxyde d’azote, surtout pour les véhicules les plus anciens. Selon une étude publiée en 2017 dans la revue Environmental Research letters, 10 000 morts prématurées en Europe (sur les 425 000 imputées à la pollution de l’air) lui seraient directement imputables. La taxation du diesel n’est donc pas seulement un levier pour lutter contre le dérèglement climatique : elle est aussi un enjeu de santé publique. « Une hausse de 10% du coût des énergies fossiles permet de réduire de 6% leur consommation à long terme, diminuant en même temps les nuisances associées : pollution atmosphérique, émissions de gaz à effet de serre », affirme ainsi sur son site Internet le ministère de la Transition écologique et solidaire. Cela dit, comme l’ont souligné nombre d’observateurs, la hausse du prix des carburants n’est qu’en partie imputable à leur taxation. C’est l’envol du prix du baril (il a presque triplé depuis 2016) et la variation des taux de change, qui expliquent en partie ce renchérissement. Ce dernier succède d’ailleurs à des années de baisse : l’essence était plus chère en 2012 qu’aujourd’hui.

Comment expliquer dès lors le mouvement des gilets jaunes ? En l’absence d’homogénéité et de discours unifié, on en est réduit à des conjectures. Il faut d’abord rappeler dans quelle séquence s’inscrit cette mobilisation. Elle succède en premier lieu à l’émoi suscité par la réforme de l’ISF : ce geste inaugural du gouvernement a d’emblée instillé l’image d’un Emmanuel Macron « président des riches » uniquement dédié aux « premiers de cordée ». En octobre dernier, une évaluation de l’Institut des politiques publiques (IPP) confirmait largement ce soupçon, en montrant que la réforme et la flat tax bénéficiaient aux 0,1% de ménages les plus aisés. De même, on peut trouver éclairante l’exacte coïncidence, dans l’actualité, de la révolte des gilets jaunes et de l’arrestation au Japon de Carlos Ghosn, PDG de Renault, pour fraude fiscale.La séquence qui conduit aux blocages du 17 novembre voit ensuite se succéder le rapport Spinetta sur l’avenir du rail, qui préconise le démantèlement des lignes secondaires, le refus par l’Assemblée nationale d’interdire le glyphosate d’ici 3 ans, l’autorisation accordée à Total de forer du pétrole au large de la Guyane, et bien sûr la démission fracassante de Nicolas Hulot, dont le discours est venu conforter l’idée d’un pouvoir acquis aux lobbies. Dans un tel contexte, le gouvernement apparaît peu crédible lorsqu’il fait passer la hausse des taxes sur le carburant pour une mesure écologique. D’autant moins d’ailleurs que seule une partie des recettes sera affectée à la transition, le reste étant destiné à alimenter le budget général. Et que le kérosène des avions et le fioul des bateaux sont exonérés de taxes, y compris pour les liaisons domestiques. Au-delà de la question des moyens, c’est enfin celle des solutions qui est mise en cause. Des doutes s’expriment tout particulièrement à l’égard des véhicules électriques sensés faciliter la transition vers une mobilité décarbonée. Pour plusieurs raisons : d’abord parce que la faible autonomie des batteries ne leur permet pas de concurrencer les moteurs à essence sur les longs trajets. Ensuite parce que les modèles électriques demeurent inaccessibles aux ménages qui ont fait le choix du diesel pour des raisons de coûts. Enfin, parce que le diesel fut lui-même longtemps présenté comme écologique. Dans ces conditions, comment être certain que les véhicules électriques ne seront pas bientôt frappés du même discrédit, surtout quand on aborde la délicate question des batteries au lithium ?

En faisant peser la transition écologique sur les seules mobilités individuelles, la mesure a dès lors tout l’air d’une injustice fiscale. Elle donne le sentiment qu’elle vient pénaliser précisément ceux qui sont le plus dépendants de la voiture, et ont le moins les moyens de s’en passer : les travailleurs pauvres et les classes moyennes des périphéries des métropoles et de l’espace rural, déjà fragilisés par le démantèlement du rail et des services publics de proximité (hôpitaux, écoles, bureaux de poste…). A cet égard, le mouvement des gilets jaunes a ravivé le débat autour d’une figure controversée : celle de Christophe Guilluy. Et pour cause : il a fait ressurgir le spectre d’une « fracture française » entre des métropoles supposées seules bénéficiaires de la mondialisation, où se concentrent le capital social, culturel et économique, et une « France périphérique » en voie accélérée de déclassement. Le mouvement vient de fait pointer les limites du modèle d’aménagement en vigueur partout dans le monde occidental : celui de la métropolisation. Un modèle inégalitaire, dans la mesure où la gentrification qu’il génère est synonyme d’éloignement pour les plus pauvres, et anti-écologique dès lors qu’il suppose un immense gaspillage de ressources.

Mais parce qu’il est né sur les réseaux sociaux, le mouvement déborde largement ces supposés clivages territoriaux. Il s’est d’ailleurs déployé aussi bien dans les métropoles – dont Paris – que dans les petits villages et villes moyennes. Sa composition sociale et idéologique semble tout aussi hétérogène : classes moyennes et classes populaires, extrême droite et extrême gauche, et au milieu sans doute pas mal d’abstentionnistes. Les gilets jaunes sont à ce titre un défi politique, sinon un redoutable piège autour duquel s’écharpent les militants de gauche et les écologistes : faut-il s’allier à eux au risque de favoriser l’extrême droite ? Ou faut-il au contraire s’en désolidariser au risque de… favoriser l’extrême droite ? Parce qu’il se donne pour une révolte du « peuple » face aux « élites », le mouvement instille un peu plus la crainte de voir le populisme, en l'occurrence le RN, s’approcher du pouvoir, et suggère que le parti de Marine Le Pen est désormais la boussole autour de laquelle se cristallise tout débat public.A scruter les modes d’action des gilets jaunes, on pourrait pourtant se laisser tenter par une autre approche, teintée d’utopie. De fait, il est pour le moins paradoxal qu’un mouvement apparemment décidé à faire valoir son droit à la mobilité ait choisi le blocage comme moyen privilégié. Paralyser les routes, freiner l’incessant flux des hommes et des marchandises… : est-ce une façon pour les immobiles de rendre sensible à tous leur condition ? Et si c'était aussi l'occasion reconduire le mot d’ordre de l’an 01 : « on arrête tout et on réfléchit. » Face à la perspective du cataclysme climatique et à un modèle économique dont tout le monde s’accorde à dire qu’il nous conduit droit dans le mur, ce serait alors une mesure de bon sens.

Climat : l'heure de la mobilisation citoyenne ?

Climat : l'heure de la mobilisation citoyenne ?Est-ce l’épisode de sécheresse qui frappe la France depuis le mois de juin ? La démission de Nicolas Hulot le 28 août dernier et son discours sans appel sur le rôle des lobbys dans la catastrophe écologique en cours ? La publication début octobre du 5e rapport du GIEC sur le climat terrestre, qui insiste une fois de plus sur la nécessité de contenir le réchauffement à +1,5° ? Toujours est-il que les mobilisations pour le climat prennent une ampleur inédite en France : après le succès de la marche organisée le 8 septembre dernier à l’initiative de Maxime Lelong, simple internaute, près de 120 000 personnes ont à nouveau défilé le 13 octobre dans 80 villes en France pour exhorter les hommes politiques à agir concrètement et massivement contre le dérèglement climatique et l’érosion de la biodiversité. Les manifestants ne comptent d’ailleurs pas en rester là : les marches pour le climat promettent de se succéder tous les mois.

Inédites, ces manifestations constituent la part visible d’un sursaut citoyen qui se déploie sur tous les fronts, et semble enfin venir à bout d’un clivage tenace : celui qui oppose le « ça commence par moi » de citoyens rétifs au militantisme « classique » et les modes d’action des organisations militantes. Plus question d’opposer la spontanéité et la stratégie, l’action individuelle et la lutte collective : c’est dans la fine articulation de ces deux registres que se dessinent les contours du « sursaut » à l’œuvre. Pointant cette singularité du mouvement en cours, Nicolas Haeringer de l’ONG 350.org affirmait ainsi à Libération tout récemment : « ce qu’ont les organisations par rapport aux individus, c’est la capacité à penser des stratégies et à s’inscrire dans le long terme. L’enjeu est de trouver des manières de prolonger cet élan, de le canaliser, le structurer, sans que les organisations ne récupèrent la dynamique, mais en étant en mesure de s’inscrire dans la durée. (…) Maintenant, il faut arriver à atterrir sur des revendications un peu plus précises, pour gagner quelques batailles. »

Pour articuler changement individuel et collectif, une approche de l’action par campagnes pourrait s’avérer ici particulièrement fructueuse. Or, c’est exactement ce qui se dessine actuellement. Ainsi, le site Internet Il est encore temps regroupe les campagnes de diverses ONG et oriente d'emblée les internautes vers des actions concrètes, en prenant soin de distinguer d’emblée ceux qui veulent agir « solo », et ceux qui envisagent de se mobiliser en groupe. La plateforme recense une typologie d’actions très variée : pétitions, boycott à la consommation, interpellations des banques, écogestes, mais aussi action directe non-violente – à l’instar du climate Friday organisé le 23 novembre prochain, et qui invite les citoyens à cibler les super et hypermachés - et désobéissance civile, comme en Allemagne où se succèdent les actions pour protéger la forêt de Hambach et stopper l'extraction du lignite. A partir de fin octobre, la plateforme proposera aussi aux internautes une nouvelle version de 90 jours : créée en 2015, cette application « coache » ses usagers pour « changer le monde » en 3 mois ou, à défaut, réduire significativement son empreinte écologique au gré de « défis » quotidiens (faire le ménage avec du vinaigre blanc, acheter des fruits et légumes de saison, etc.).Le climat n’est pas le seul à mobiliser de plus en plus massivement. Dans le sillage de la démission du Nicolas Hulot, le journaliste Fabrice Nicolino, auteur de Pesticides, révélations sur un scandale français, a ainsi lancé en septembre dernier l’appel des coquelicots, visant à l’interdiction de tous les pesticides. A ce jour, la campagne a reçu plus de 290 000 signatures.

Au Pavillon de l'Arsenal, "Capital agricole" explore l'agriculture urbaine

Au Pavillon de l'Arsenal, "Capital agricole" explore l'agriculture urbaineComment la crise écologique et les scandales liés à l’industrie agro-alimentaire invitent-ils à redéfinir la place de l’agriculture, et plus largement de la nature, dans les zones urbanisées ? Quelles formes la production alimentaire prend-elle aujourd’hui dans des villes ? Sous le commissariat d’Augustin Rosenstiehl, cofondateur de l’agence SOA, l’exposition « Capital Agricole – chantiers pour une ville cultivée » au Pavillon de l’Arsenal aborde tout à la fois l’histoire et le devenir de l’agriculture urbaine, et s’interroge sur le possible avènement d’un urbanisme agricole capable de remodeler en profondeur le rapport ville/nature.

Pour ce faire, elle propose tout d’abord un voyage dans le temps. Au travers de photographies, elle nous plonge dans un passé révolu : à la fin du XIXème siècle, la ceinture de la capitale produit sa nourriture (plateaux céréaliers, plaines et vallées de maraîchage ou d’horticulture). Paris la transforme avec ses abattoirs, tanneries et moulins et la vend dans ses célèbres Halles. Le recyclage est une réalité et les déchets organiques repartent amender les sols des producteurs. La forêt est également exploitée de mille façons. Des cartographies montrent comment l’urbanisme moderne va modifier ce métabolisme urbain dans l’après-guerre. Les sols agricoles ont, depuis, perdu la moitié de leur surface, mangés par la progression du bâti – qu’il s’agisse des grands ensembles ou des pavillons de la « France de propriétaires ». La PAC et le remembrement finissent de modifier, de massifier et d’uniformiser le paysage agricole. Les dessins naïfs et colorés de Yann Kebbi montrent également l’évolution des outils et habitats du monde paysan. L’idée de fondre ville et campagne n’est pas abandonnée pour autant. L’exposition présente ainsi des projets d’utopies architecturales proposés depuis 1930 pour concilier urbanisation et approvisionnement alimentaire, comme la Ferme Radieuse de Le Corbusier ou la Broadacre City de Frank Lloyd Wright.

Aujourd’hui, face à la crise écologique, l’urbanisme doit se repenser en rebattant les cartes, et notamment en dépassant les séparations fonctionnelles habituelles et en fusionnant l’Urbain et la Nature. Il s’agit d’abord de cultiver partout : dans les grands ensembles, dans les zones d’activités inhabitées, dans les jardins des zones pavillonnaires, sur les toits comme dans les sous-sols, ou à l’inverse d’habiter dans les espaces agricoles. On cherche aussi à cultiver autrement : circuits courts, transport fluvial, recyclage in situ des déchets de la ville pour fertiliser les terres (compost des biodéchets, urine des habitants…), techniques intensives et éco-circulaires (aquaponie, hydroponie), utilisation de la High-tech, construction en bois, mobilité animale… « Capital agricole » souligne ainsi toute la diversité des approches contemporaines de l’agriculture urbaine, des moutons de Clinamen aux sous-sols investis par la start-up Cycloponics. Autant d’initiatives que Sylvain Gouraud présente via les portraits photographiques des défricheurs expérimentant ces nouvelles façons de cultiver l’Ile de France.

Capital Agricole – Chantiers pour une ville cultivée au Pavillon de l’Arsenal jusqu’au 27 janvier 2019

21 boulevard Morland 75004 Paris

Du mardi au dimanche de 11h à 19h

Entrée libre

Un catalogue est édité à l’occasion de l’exposition. Plus d’informations ici.

L'hypothèse collaborative : au coeur des collectifs d'architectes français

L'hypothèse collaborative : au coeur des collectifs d'architectes françaisApparus timidement dans les années 1990, les « collectifs d’architectes » ont le vent en poupe, et jouissent depuis quelques années d’une belle reconnaissance médiatique et institutionnelle. Depuis le mois de mai, c’est même l’un d’entre eux (du moins dans sa forme initiale) – l’agence parisienne Encore Heureux – qui représente la France à la Biennale d’architecture de Venise autour de cette question emblématique : « construire des bâtiments ou des lieux ? »

Pourtant, les contours de cette nébuleuse hyperactive sont difficiles à saisir : souples, interdisciplinaires, sans statut juridique unique (de l’association à la SCOP), les collectifs d’architectes se meuvent à mi-chemin de l'événementiel, de la recherche-action, de la médiation, de l’urbanisme temporaire et de l’architecture, et se déploient à l’intersection de l’art, de l’activisme, de la fabrique urbaine et de l’action sociale. Ils ont aussi chacun des dominantes et des prédilections – implication et "empowerment" pour certains, réemploi et recyclage pour d'autres.

A ceux qui chercheraient à appréhender ce qu’ils font, L’Hypothèse collaborative offre plus qu’une entrée en matière. Publié en mai dernier aux éditions Hyperville, « cabane d’édition » initiée entre autres par Etc et la revue Strabic, cet ouvrage collectif déplie les ressorts d’une pratique plurielle. Sous la direction éclairée de l’Atelier Georges (agence d’urbanisme, de paysagisme et d’architecture) et de Mathias Rollot (architecte et maître de conférence), il en cerne les points communs et les singularités, en pointe promesses et limites – le tout grâce à un corpus très robuste de textes théoriques et d’entretiens avec une vingtaine de collectifs français, dont Encore Heureux, Etc, Ya+K, Bellastock, Yes we camp, Echelle inconnue ou l’ANPU.

Il en ressort une analyse très fine de leur démarche, où saillent d’emblée deux traits principaux : une approche collaborative du projet urbain et une attention au faire, avec ce que cela suppose d’improvisation, de précarité et de risque.Collaboratifs, les collectifs d’architectes le sont doublement : d’abord parce qu’ils revendiquent la transdisciplinarité, mais aussi parce que, souligne l’architecte Enrico Chapel en ouverture de l’ouvrage, ils « hybrident le monde savant et non savant, le monde de la conception et le monde de l’exécution ».

Par un pas de côté hors des modes de production standards de l’urbain, ils s’attachent à « faire sur le terrain pour savoir comment faire ». Leur ambition, résumée par Enrico Chapel, consiste à « casser la distinction entre espace conçu et espace vécu, en partant de l’idée que pour bien dessiner et concevoir la ville il faut d’abord la vivre et l’expérimenter au quotidien, si possible en compagnie de ceux qui la vivent et l’habitent déjà. » Quand les opérateurs classiques (aménageurs, bailleurs, promoteurs…) se cantonnent au hard, à la construction, au bâtiment, eux privilégient le soft – les usages, les gens, les lieux.

A la maîtrise d’œuvre, ils préfèrent selon l’heureuse formule d’Edith Hallauer la « déprise d’œuvre » et proposent de « s’ouvrir à l’imprévu, au non-programmé, et même en générer les conditions », de « laisser faire » et de « faire faire ». « Ce que révèlent les collectifs interrogés est un fait paradoxal, écrit encore Mathias Rollot en dernière partie de l’ouvrage : celui d’une réappropriation de la discipline architecturale au moyen d’une forme de dissolution de celle-ci. » Pour le co-directeur de L’hypothèse collaborative, ces structures opèrent ainsi un déplacement de leur regard – « de l’expertise vers l’échange, de l’élitisme vers l’éthique, de l’art vers la politique. »

Cette mise en question concrète, à travers une praxis collective, des cadres et conditions d’exercice de l’architecture s’inscrit dans un certain contexte, que l’ouvrage éclaire. C’est d’abord, y lit-on en introduction, celui d’une « crise sans précédent au sein des métiers de la fabrique urbaine ». Le modèle de production urbaine dessiné après-guerre, dans un contexte de forte croissance urbaine, serait en effet devenu obsolète : la plus-value dégagée n’y est plus suffisante pour rétribuer tous les acteurs de la construction, bref « la chaine se grippe ». Enfants du marasme, les collectifs d’architectes ont dû se frayer une troisième voie entre une commande publique réservée à une poignée de « starchitectes » et une commande privée de plus en plus adossée à des bureaux d’études techniques. Significativement, leur explosion dans les années 2000 suit aussi de près l’avènement du développement durable et le renouveau de la participation. Cette double injonction, ils l’interprètent à la lueur d’Henri Lefebvre, de Debord, de Michel de Certeau, de Foucault, de Hakim Bey, et côté professionnel, de Lucien Kroll, Patrick Bouchain, Gilles Clément et Yona Friedman. Autant de références qui les conduisent à s’engager sur le terrain des pratiques quotidiennes, à mettre en œuvre des « hétérotopies » dans le « négatif de la ville » et parfois, à « faire sans pour faire autrement », voire à jouer l’improductivité contre le modèle productiviste dominant.

Mais si les situations – souples, transitoires, expérimentales, incrémentales – qu’ils mettent en œuvre questionnent de façon salutaire la fabrique urbaine ordinaire, elles dessinent aussi aux les collectifs d’architectes un horizon incertain. A ce titre, L’hypothèse collaborative n’élude pas les limites ni même les ambivalences d’une pratique dont l’institutionnalisation pose question. Ce tournant institutionnel, repéré entre autres par Elise Macaire, interroge d’abord leur évolution : « comment pérenniser une démarche militante et désintéressée ? La commande publique va-t-elle soutenir et professionnaliser ces pratiques ? » demande l’architecte-sociologue.

Après avoir souligné la « plus-value » sociale de l’urbanisme transitoire, mais aussi son apport à la fabrique urbaine (préfiguration d’un projet, valorisation d’un site…), Cécile Diguet, pointe elle aussi la précarité des collectifs, qui récoltent tout au plus les « miettes de la plus-value » : « comment faire en sorte, écrit-t-elle, que cet apport soit justement rétribué, pérennisé, alimenté, le tout dans un contexte où toute l’économie de l’aménagement est en train d’être bousculée et repensée ? » Enumérant quelques-unes des réserves exprimées à leur encontre, l’urbaniste pointe aussi le rôle possiblement ambivalent des collectifs : « Le sujet déclenche des controverses à haute teneur politique, note-t-elle : l’urbanisme transitoire peut être le vecteur d’une ville plus inclusive, plus ouverte et plus juste, ou bien, l’instrument de la gentrification urbaine, d’un turn over et du « jetable », du marketing territorial, producteur d’une image lisse et moderne qui garantit le succès de la commercialisation des produits immobiliers. »

Un questionnement dont l’architecte, urbaniste et chercheuse Julia Tournaire se fait elle aussi l’écho en fin d’ouvrage : « Et si l’alternatif n’était plus le révolutionnaire mais plutôt l’huile de coude du fonctionnement capitaliste actuel ? Et s’il représentait l’écran de fumée, ou de néon, que forme la poussière lors du combat de classe ? » Avant de conclure : « A la question de savoir s’il est possible de créer du différent, du responsable, du non-marchand, de l’inclusif, du commun depuis l’intérieur même de la ville et de son fonctionnement, l’hypothèse collaborative nous donne (…) l’envie de répondre positivement. »

L'hypothèse collaborative : conversation avec les collectifs d'architectes français, sous la direction de l'Atelier Georges et de Mathias Rollot, éditions Hyperville, 2018, 288 page, 25 euros.

Photo : Collectif ETC, "Made in Vitrolles", 2013. Crédit photo : S.L

Tribune - Baliser de nouveaux territoires pour l’innovation sociale et la croissance

Tribune - Baliser de nouveaux territoires pour l’innovation sociale et la croissanceQuels points communs entre Melbourne et les Minguettes ? Entre Vancouver et Grigny ? La question peut sembler absurde tant les univers, les imaginaires, les représentations attachés à ces territoires urbains apparaissent éloignés. Quels points communs entre des villes championnes de la globalisation et qui ont su faire fructifier des flux massifs de capitaux de plus en plus mobiles, en tête de tous les classements en matière d’attractivité et de développement durable et des villes et des quartiers devenus, au fil des quatre dernières décennies, les symboles même d’une politique de la ville en mal de repères et d’une France urbaine divisée ?La réorientation de la politique de la ville appelée de ses vœux par le Président de la République en ce mois de mai 2018, à la veille d’un rendez-vous largement médiatisé avec les dirigeants de grands groupes de nouvelles technologies, célèbre volontiers le pragmatisme, un retour au terrain salvateur, la volonté d’inclure les gens plutôt que de développer de nouveaux grands plans… Certains n’hésitent pas à y voir la fin de la politique de la ville, d’autres appellent à un nouveau contrat entre l’Etat et les territoires. Or la querelle des anciens et des modernes est peut-être mal posée. La politique de la ville est, de toutes les grandes politiques publiques mises en œuvre en France depuis les années 1970, la plus républicaine et la plus continue de toutes. On l’oublie trop souvent, mais elle a servi à maintes reprises de sas entre problématiques urbaines locales et européennes et internationales, d’incubateur d’idées autant que de partenariats. Dans la France de 2018, cette articulation fait défaut et l’on découvre progressivement combien de nouvelles égalités, frappantes, sont attachées à la métropolisation.

Globalisation « + » versus globalisation « - » nous dit Bruno Latour. Urbanisation « + » versus urbanisation « - » voudrait-on ajouter. Faire des techs, même des civic techs, le marchepied entre les quartiers et la Silicon valley, qui serait le graal du monde de demain, paraît un raccourci hasardeux. Pour autant, il n’est pas plus réaliste d’envisager la politique de la ville au seul prisme d’enjeux nationaux. Même si certains architectes voudraient nous convaincre du contraire, il n’est pas sérieux de prétendre que nous, en France, faisons modèle pour les autres villes du monde, que nos villes et nos quartiers seraient des modèles d’urbanité mondiale.

"La politique de la ville est, de toutes les grandes politiques publiques mises en œuvre en France depuis les années 1970, la plus républicaine et la plus continue de toutes." Nicolas Buchoud

Pour comprendre ce qui est à l’œuvre et ouvrir vers des solutions qui sortent de la querelle des anciens et des modernes, décentrons le regard. Lors d’une vigoureuse intervention au Parlement européen à la fin du mois de mai, la nouvelle directrice exécutive d’ONU Habitat a souligné que l’avenir urbain s’écrivait avec les Etats et avec les collectivités, mais aussi avec les territoires et leurs acteurs. Incontournable, le cadre étatique ne saurait s’envisager seul. Au sein de nombre d’enceintes de coopération multilatérales, à commencer par celle du G20, les alertes se multiplient pour appeler gouvernements, acteurs financiers privés et entreprises à comprendre combien le management des territoires est un facteur clé du développement durable. Pour Dennis J. Snower, président du Kiel Institute for the World Economy (Allemagne), il y a une vraie urgence à reconnecter (to re-couple) innovation et progrès social, et cela passe par les territoires. C’est aussi l’objet de plusieurs des groupes de travail du T20, l’instance qui rassemble think tanks et instituts de recherche auprès du T20, et dont le Cercle Grand Paris est partie prenante. Ces mutations tout à fait contemporaines sont le résultat de l’adoption par les Nations Unies de l’Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable, un cadre de référence fructueux mais encore largement méconnu et sous-estimé, notamment dans le Grand paris. Après de sérieuses émeutes raciales en 2015, Baltimore a été l’une des premières villes aux Etats-Unis et dans le monde à recourir au nouveau cadre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies pour réévaluer les causes des mécanismes de ségrégation sociale, raciale et spatiale à l’œuvre, et pour recréer des cadres de confiance à partir de référentiels extérieurs et auréolés d’une certaine forme de neutralité. Ce travail précurseur, présenté à l’occasion du Forum du Cercle Grand Paris en 2017, reste quasi inconnu en France alors même qu’il n’a plus rien d’isolé. Depuis deux ans, organisations internationales, banques multilatérales, réseaux professionnels et de collectivités… ont entrepris de réviser en profondeur leurs doctrines de développement. On est passé en peu de temps de visions génériques d’un monde de plus en plus urbain à l’affirmation d’un monde de plus en plus métropolitain, pour constater finalement que les mécanismes de gouvernance restent très en deçà des mutations économiques et sociales à l’œuvre. On assiste bien à la fin d’un monde, mais ce n’est pas tant celui de la politique de la ville que de la loi cardinale du développement durable qui prévaut depuis le sommet de la terre de Rio en 1992. L’urbanisation et la métropolisation du monde scellent la fin du think global & act local dans une collision quotidienne des échelles géographiques et des temps. Pourquoi la France des villes y ferait-elle exception ? Mais surtout, pourquoi la France n’a-t-elle pas saisi ce tournant à bras le corps ?

"L’urbanisation et la métropolisation du monde scellent la fin du think global & act local dans une collision quotidienne des échelles géographiques et des temps." Nicolas Buchoud

On voit depuis peu se multiplier sur tous les continents les initiatives en faveur d’une territorialisation des ODD. L’OCDE a créé une mission destinée à soutenir la mise en œuvre des ODD à l’échelle locale. Ce n’est pas une question de relations internationales mais un enjeu pour les politiques publiques de développement urbain, de logement et d’aménagement du territoire, qui nous projette bien au-delà des stratégies traditionnelles de marketing territorial. Le rapport quadriennal d’évaluation du Nouvel Agenda Urbain Mondial élaboré au premier semestre 2018 et qui doit être présenté devant l’assemblée générale d’ECOSOC, le conseil économique et social des Nations Unies, au début du mois de juillet 2018 met en lumière la recomposition des dimensions locales et globales de la vie urbaine contemporaine. La déclaration finale du forum urbain mondial de Kuala Lumpur au mois de février ne dit pas autre chose. Le Forum économique mondial de Davos s’est saisi des réseaux sociaux pour se faire l’écho de sociétés urbaines interconnectées. Nous avons évoqué plus haut les travaux du G20, à quoi l’on pourrait ajouter la préparation d’un U20, un groupe de travail permanent du G20 sur la ville. Quels acteurs français de la politique de la ville participent ces travaux ? La question des banlieues françaises aujourd’hui, ce n’est ni d’abord celle de l’insécurité, ni d’abord celle de la radicalisation, c’est celle d’un monde qui tourne définitivement la page des lendemains de la guerre froide, près d’une génération après la chute du Mur de Berlin. On en constate les effets dans de multiples sphères, jusque dans l’épuisement du modèle des classes créatives tellement mises en avant ces vingt dernières années.

"La question des banlieues françaises aujourd’hui, ce n’est ni d’abord celle de l’insécurité, ni d’abord celle de la radicalisation, c’est celle d’un monde qui tourne définitivement la page des lendemains de la guerre froide, près d’une génération après la chute du Mur de Berlin." Nicolas Buchoud

Et si le marketing des classes créatives avait nourri l’émergence d’un nouveau prolétariat urbain ?Jamais depuis l’après-Guerre, les inégalités n’ont crû aussi rapidement, suscitant frustrations et appels à de nouvelles formes de leadership. Comment tirer le meilleur parti de ce contexte nouveau ? Comment faire fructifier la mondialisation dans tous les territoires ? Au quotidien, les ODD paraissent bien éloignés des priorités de la gestion locale. On peinerait à les transformer en instruments de financement du développement. Nous y sommes presque, pourtant. La préparation en France de la loi PACTE suscite une certaine effervescence parmi les acteurs de l’investissement responsable. On se prend même à parler d’investissement territorial responsable. On convoque le secteur privé. Mais un maillon essentiel reste manquant.La métropolisation accélère la concentration de ressources et de richesses sans favoriser la redistribution. On innove mais sans que cela ne renforce les solidarités. Créer des cadres de gouvernance réellement métropolitains n’est tâche facile pour personne, particulièrement dans le Grand Paris. Pour connecter innovations et solidarités, nous avons besoin de nouveaux mécanismes de partenariats, réellement redistributifs. Nous avons besoin de coalitions d’acteurs, publics, privés, entrepreneuriaux, issus de la société civile, académiques. C’est le sens du programme urbain du Global Compact des Nations Unies et du Cities Partnerships Challenge, qui vise à outiller les acteurs locaux dans un environnement urbain globalisé.Depuis le milieu des années 1990, on a eu coutume de célébrer les villes monde, traduction française un peu étrange des global cities, mais sans s’attacher à développer des savoir-faire territoriaux faire à même de leur assurer un bon gouvernement. On ne sait toujours pas convertir la diversité en un instrument de développement économique et un vecteur de création d’emplois. La fragmentation des territoires n’est pas inéluctable, reconnecter innovations et solidarités est à portée de main. Il y a 10 ans, le processus du Grand Paris était lancé pour reconquérir l’attractivité de la région capitale. En une décennie, le monde urbain a pourtant profondément changé. La population urbaine mondiale est passée de près de 3 milliards à près de 4 milliards d’habitants. Nous avons besoin d’un nouveau Grand Paris, pas seulement celui de l’architecture ou de l’urbanisme, mais celui de partenariats ouverts, qui fassent vivre et respirer les territoires, qui nous projette dans l’avenir.

Le programme du 7e forum du Cercle Grand Paris de l'investissement durable est ici.

Composter en ville : le livre mode d'emploi de Jean-Jacques Fasquel

Composter en ville : le livre mode d'emploi de Jean-Jacques FasquelA priori, compostage ne rime pas vraiment avec ville. Et pourtant ! Depuis dix ans, Jean-Jacques Fasquel prouve le contraire : « tombé dans le compost » avec la « crise de la quarantaine », ce Parisien a initié dès 2007 dans son immeuble du 12e arrondissement le projet d’un compost collectif, qui attire aujourd’hui 80 foyers. Fort de ce succès, il développe depuis 2009 une activité de maître composteur et de consultant en prévention des déchets, qu’il relaie sur son blog Compostory.

Composter en ville est donc l’ouvrage d’un passionné soucieux de renverser les idées reçues, et la quatrième de couverture proclame d’ailleurs que « la vie urbaine n’est pas un obstacle au compostage ». Clair et didactique, ce manuel publié récemment aux éditions Rustica aborde successivement tous les aspects d’une pratique qui requiert un peu de savoir-faire. Le BA-ba du compostage ? Il tient selon Jean-Jacques Fasquel en quelques principes simples. D’abord, respecter les micro-organismes (vers, larves de cétoines, etc.). Ensuite, veiller au bon équilibre entre matières vertes (déchets, tontes, etc) et brunes (feuilles mortes, copeaux de bois, etc.). Enfin, assurer un brassage régulier pour permettre l’oxygénation du compost, et surveiller le taux d’humidité du bac, qui ne doit être ni trop humide, ni trop sec. Le livre fait aussi le point sur ce qui peut se composter ou pas. Les agrumes ? Pas de problème, contrairement à une idée reçue. La viande ? En théorie oui, mais ça peut attirer les rongeurs. Le papier et le carton ? Ok, à condition qu’ils ne pas pollués par les encres et autres produits ménagers… Composter en ville prodigue enfin quelques conseils pour lancer un compost domestique ou partagé en pied d’immeuble, liste le matériel nécessaire à cette entreprise, et passe en revue les solutions existantes – du simple bac au lombricompostage. Sans oublier questions juridiques et pistes méthodologiques…

Mais l’intérêt de l’ouvrage tient aussi à sa capacité à situer le compostage dans un contexte plus large de préservation des ressources et de limitation du gaspillage alimentaire (20 à 30kg par personne et par an, selon l’ADEME !). Il rappelle d’abord qu’un tiers des 360 kg de déchets produits en moyenne par personne en France est constitué de matières putrescibles. Le compostage représente donc un levier important de réduction des déchets à l’échelle domestique – d’autant plus appréciable qu’une tarification incitative se met progressivement en place. Déjà appliquée dans 190 communes, elle pourrait concerner 15 millions d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025. A ce titre, Composter en ville intègre des conseils pour limiter les épluchures, en vertu de ce principe élémentaire que « le meilleur déchet (même organique) est celui qu’on ne produit pas ».Dans la pratique du compostage, Jean-Jacques Fasquel voit encore d’autres avantages : un fertilisant pour les cultures, mais aussi un véritable activateur de liens sociaux et un outil de reconnexion avec la nature, via une meilleure compréhension des mécanismes naturels. Autant de raisons de s’y mettre, même si la collecte du compost et sa valorisation (dans un potager par exemple) restent compliqués dans un contexte urbain…

Jean-Jacques Fasquel, Composter en ville : le recyclage des biodéchets pour tous et partout, éditions Rustica, 2018, 128 pages