Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

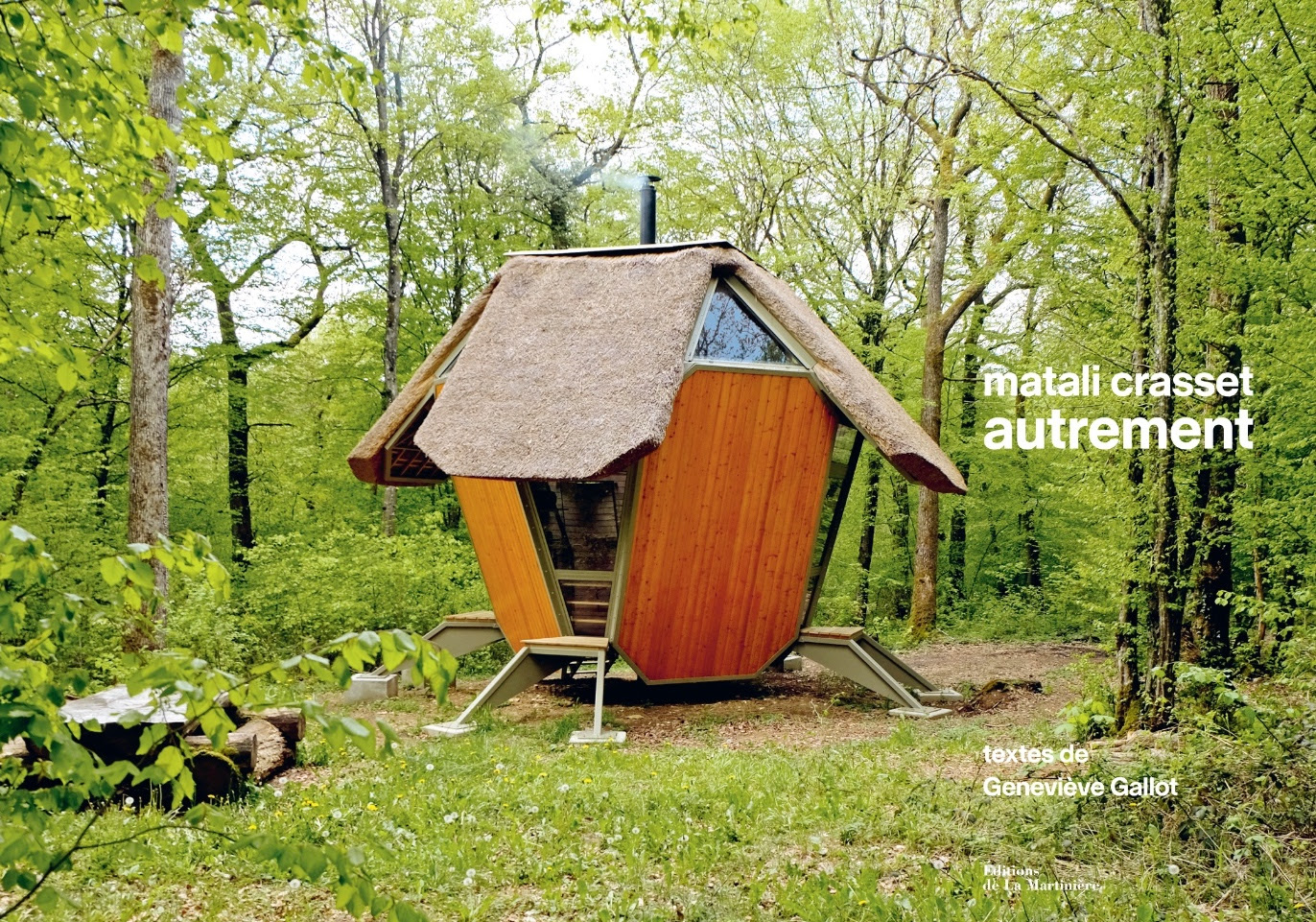

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Ecojardin, le label "zéro phyto" qui pousse

Ecojardin, le label "zéro phyto" qui pousseC’est dans l’amphithéâtre comble du siège de Paris Habitat que l'Agence de la Biodiversité en Ile de France avait invité les professionnels intéressés par la gestion écologique des espaces verts pour remettre leurs diplômes Ecojardin aux 34 nouveaux labellisés Ecojardin et présenter pendant une journée entière différents retours d’expérience.Le label a été lancé en 2012 pour certifier la gestion écologique des espaces paysagers français. Il est supervisé scientifiquement par l’association Plante & Cité et animé par l'Agence de la Biodiversité en Ile de France. Dans la dynamique du plan Ecophyto, le référentiel comporte sept domaines relevant de la gestion d’un espace vert : planification et gestion du site, sol, eau, faune et flore, mobiliers et matériaux, matériels et engins, formations des jardiniers et accueil du public. Au-delà du processus de labellisation, le référentiel est un guide de bonnes pratiques et donc un outil d’amélioration continue pour les jardiniers et gestionnaires de ces espaces. Sur la base de la visite d’un auditeur (organisme externe indépendant) et du dossier technique du candidat, le comité de labellisation accorde ou non le label pour une période de 3 ans (5 ans en cas de renouvellement). En 2017, 128 sites ont été labellisés ou renouvelés, ce qui porte à 392 le nombre des sites EcoJardin en France.Le label ne se cantonne pas aux parcs et jardins publics (même s’ils représentent 66 % des labellisés) mais à tous les types d'espaces verts ouverts au public - publics ou privés. Il concerne ainsi les espaces naturels, les cimetières, les terrains de sport, les jardins partagés ou ouvriers, les espaces verts des bailleurs sociaux ou encore ceux des entreprises ou des lieux d’hébergement de vacances.Cette labellisation vient souvent consacrer une démarche initiée plusieurs années auparavant, souvent avec l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires. Dans les cimetières par exemple, le désherbage chimique a été remplacé dans un premier temps par un désherbage manuel ou mécanique mais aujourd’hui une étape supplémentaire a été franchie : on ne lutte plus contre le végétal, on le gère. De sorte que les cimetières, oh combien minéraux, se transforment en parcs végétalisés. Comme le citait avec beaucoup d’humour l’un des témoins de la remise des diplômes : « Quitte à manger les pissenlits par la racine, autant qu’ils soient bio ! ».Cette journée Ecojardin présentait des retours d’expérience portant sur des espaces verts divers et variés, voire atypiques. Parmi eux, le Jardin du monastère de Cimiez à Nice avec ses contraintes de « jardin de patrimoine », les cimetière de la Chartreuse de Bordeaux et Toutes Aides à Nantes, le site du champ captant des Gorgets géré par Suez à Dijon, le lycée agricole Coutances Métiers Nature, le Parc de la Pépinière à Nancy ou encore le verger partagé Essen‘Ciel à Grenoble.Chez les bailleurs sociaux, Paris Habitat présentait sa résidence du groupe Villiot Rapée dans le 12ème arrondissement parisien et Effidis son site Les Folies de Choisy le Roy. Dans leur cas, il faut autant former les équipes internes que les prestataires espaces verts à cette nouvelle gestion écologique. Une révolution culturelle qui implique d’informer les locataires, d’autant que cette prestation leur est facturée dans les charges locatives. La création d’un jardin partagé peut être un bon moyen de les aculturer aux nouveaux aspects des espaces (massifs paillés, prairie fleurie, fauche tardive…) et de les impliquer dans cette révolution verte.

A BETC, les "crises de la ville" et les "futurs de l'urbain" en débat

A BETC, les "crises de la ville" et les "futurs de l'urbain" en débat« Crises de la ville, futurs de l’urbain ». Objet d’un consensus parmi les participants, le titre de la rencontre organisée le 31 janvier dernier à Pantin par le Cercle du Grand Paris, SciencesPo, le Centre Culturel International de Cerisy, le Cercle Colbert et Suez pose d’emblée l’ambition des dix intervenants présents ce soir-là : celle d’une réflexion interdisciplinaire et prospective sur les défis posés aux territoires par le numérique, le changement climatique, l’accroissement des inégalités ou encore le tarissement des ressources des collectivités. Clin d’œil aux travaux coordonnés par l’historien Jacques le Goff à l’occasion de séminaires interdisciplinaires de recherche et de deux colloques (à l’automne 1984 à l’abbaye de Royaumont puis au printemps 1985 à Cerisy), Crises de la ville, Futurs de l’Urbain reflète les défis pluriels de l’urbanisation d’un monde interconnecté mais fragmenté. Ainsi les réponses à apporter ne peuvent-elles être uniformes ni théoriques, mais impliquent de (re)créer des capacités collectives à agir, à long terme comme à court terme, au croisement d’échelles locales et globales. Un objectif résumé au terme du débat par Nicolas Buchoud, Président du think tank le Cercle du Grand Paris de l’Investissement Durable : « Comment positionner un lieu d’échange et de rencontre qui puisse avoir un impact ? Quels modes de réflexion, quelles formes de production peuvent s’avérer utiles ? »

« Le phénomène urbain est une réalité irréversible. Selon les prévisions, nous serons 8,5 milliards d’être humains en 2030, dont 60% vivront en ville. » Maximilien Pellegrini

A ce titre, le débat du 31 janvier s’offrait en préambule à une réflexion plus large, menée sur le temps long, et qui se traduira notamment, du 3 au 6 mai prochain, par un colloque à Cerisy. « Ce ne sera pas un énième colloque sur la ville, prévient Edith Heurgon, co-directrice du célèbre Centre culturel, mais une expérience collective ». Croisant les réflexions d’élus, de chercheurs, d’acteurs associatifs, de think tanks, d’opérateurs privés ou publics, le débat organisé dans les locaux de BETC et animé par Henri de Grossouvre (Cercle Colbert), a d’abord accrédité ce constat célèbre de Wellington Webb, ancien maire de Denver : si le XIXe siècle fut celui des Empires, et le XXe siècle celui des nations, le XXIe siècle sera celui des villes. « Le phénomène urbain est une réalité irréversible », a ainsi rappelé Maximilien Pellegrini en introduction. « Selon les prévisions, nous serons 8,5 milliards d’être humains en 2030, dont 60% vivront en ville. »

Or, s’il n’y a plus lieu, selon Jean-Bernard Auby, directeur de la chaire « mutation de l’action publique » à Science-Po, d’être inquiet comme il y a cinquante ans sur le devenir des aires urbaines, si nous voyons au contraire « des villes qui paraissent aptes à gérer les fléaux dont elles sont affligées », il n’en reste pas moins que celles-ci s’affrontent aujourd’hui à des défis colossaux. Premier d’entre eux : l’inclusion. Dans son intervention, Jean-Christophe Baudoin, délégué interministériel au développement de l’axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône CGET, souligne ainsi la situation très contrastée des territoires urbains en France, d’abord entre métropoles « totalement en phase avec la mondialisation » et villes petites et moyennes en plein « décrochage », mais aussi, au sein des métropoles, entre centres largement gentrifiés et périphéries. Si tous les intervenants ne semblent pas partager cette grille de lecture, très empreinte des travaux de Christophe Guilluy, la question de l’égalité entre territoires et entre habitants d’un même territoire n’en a pas moins été largement discutée au fil des interventions. Selon Patrick Braouzec, le « droit à la ville pour tous », pour lequel plaidait CGLU à Quito, dans le cadre de Habitat III, devrait ainsi constituer l’axe central de toute politique. Du reste, l’enjeu déborde largement selon lui le cadre urbain : après avoir distingué « ville attractive » et « ville rayonnante », le Président de Plaine Commune a ainsi appelé de ses vœux l’extension de la couverture numérique à tout le territoire. « Ce qu’on a été capable de faire avec le train et l’électricité, il faut le faire avec le numérique », plaide-t-il.

De fait, celui-ci joue un rôle de premier ordre dans les dynamiques urbaines. Comme le rappelle Isabelle Baraud-Serfaty, il est aujourd’hui, avec l’énergie, « le plus petit dénominateur commun » de toute activité. A ce titre, son omniprésence entraîne des mutations de taille, qui tiennent à la « personnalisation de masse » (big data) ou l’importance du temps réel, et engagent les modes de financement des collectivités, la nature et le périmètre de l’action publique, ou encore le « vivre-ensemble ». « Les collectivités sont de plus en plus concurrencées comme autorités régulatrices par des plateformes comme Airbnb », note-t-elle. Un constat partagé par Patrick Braouzec : « Aujourd’hui, on peut aller dans une métropole sans contribuer aux services produits par la collectivité. Tout l’enjeu est de déterminer comment reconstruire du commun en mettant au centre l’individu. »

« Ce qu’on a été capable de faire avec le train et l’électricité, il faut le faire avec le numérique. » Patrick Braouzec

Mais si la révolution numérique invite à repenser de fond en comble la gouvernance, la gestion des services urbains ou le périmètre de l’action publique, encore faut-il que ce soit avec une conscience claire des objectifs à atteindre : « l’innovation pour l’innovation ne m’intéresse pas », prévient Patrick Braouzec, rejoint en cela par Maximilien Pellegrini. Autrement dit : le modèle de la smart city ne peut servir uniquement des velléités de contrôle et de surveillance, auquel cas il sera contre-productif. In fine, le premier défi posé par le numérique est encore et toujours celui de l’inclusion et de l’égalité : « La cité numérique sera-t-elle égoïste ou collective ? », demande ainsi Patrice Girot, DGS CA Plaine Vallée et Président du syndicat des DGS d’Ile de France.

Pour les participants, répondre à ces enjeux implique d’abord de réexaminer l’organisation et l’autorité des pouvoirs locaux. Olivier Landel, délégué général de l’association France active invite par exemple à sortir d’une vision nationale, pour aller vers « une alliance des territoires » fondée sur trois piliers : l’autonomie, la responsabilité et le dialogue. D’où la nécessité, souligne-t-il, de créer des instruments financiers susceptibles de doter les collectivités de ressources propres.A travers la présentation de l'UrbanLab de Paris&Co, agence parisienne dédiée à l’accompagnement de start-up, Albane Godard plaide quant à elle pour l’accompagnement public d’acteurs privés en émergence, et dont les activités pourraient constituer autant de solutions aux défis contemporains. A l’appui du propos, elle présente une série d’expérimentations menées dans les domaines de la logistique et des îlots de chaleur urbains, et pour lesquelles la mairie de Paris entend bien jouer le rôle d’un accompagnateur capable de favoriser l’innovation en limitant le risque qu’elle comporte nécessairement pour les structures les plus fragiles.En somme, pour les participants du débat, il ne s’agit pas de contrer les nouveaux acteurs privés qui remodèlent l’urbain, mais plutôt de repenser le rôle des collectivités et leurs attributions, sans oublier non plus le rôle de l’Etat. « Ce dont on a besoin, c’est de PPPP, de partenariats public-privé-population », s’accordent à dire les intervenants. Dans les mois qui viennent, définir le cadre et les modalités de telles alliances pourrait bien constituer le cœur des réflexions du groupe réuni à Pantin…Ce dernier devra aussi synthétiser les approches françaises du phénomène urbain dans une perspective européenne et globale. Le tout sur fond de changement climatique et de raréfaction des ressources.Crédit photo : Michel Tubiana

Pablo Servigne : "Dans la nature, l'entraide est partout"

Pablo Servigne : "Dans la nature, l'entraide est partout"J’ai commencé ce livre sur l’entraide avant celui sur la collapsologie : ça fait douze ans que j’y travaille. Entre temps, nous avons écrit en trois mois Comment tout peut s’effondrer après avoir constaté que ce que je croyais être un acquis pour tout le monde ne l’était pas. Et la question de l’effondrement faisait finalement écho à mes travaux sur l’entraide. Ce champ de recherche, qui est loin d’être embryonnaire, mais au contraire gigantesque, répond à l’une des questions absolument fondamentales de la collapsologie : est-ce qu’on va tous s’entretuer ? Nous y répondons de manière nuancée et ouvrons des perspectives intéressantes au niveau politique et organisationnel, afin de préparer la suite.

Ma formation scientifique de biologiste et d’écologue, mais aussi mon côté naturaliste m’ont toujours montré que la nature n’était pas uniquement régie par la compétition, l’agression et l'égoïsme. J’ai donc voulu faire le bilan de ce que la science avait accumulé comme découvertes et comme connaissances depuis Darwin (qui avait d’ailleurs déjà mis en évidence la coopération), et mettre tout cela au jour pour rééquilibrer la balance entre coopération et compétition, un peu comme si on retrouvait l’équilibre entre le yin et le yang. Une société fondée uniquement sur la compétition devient toxique : la compétition est fatigante pour les individus, elle crée des inégalités, de la défiance, de la violence, et détruit les autres êtres vivants. L’agriculture en est un exemple. Elle se fonde sur la compétition : si des insectes arrivent dans un champ de blé et le ravagent, ils entrent en compétition avec nous pour le blé. On va donc les détruire – et d’ailleurs beaucoup de produits « phytosanitaires » sont des produits en -cide, faits pour tuer. Une autre posture, celle d’une agriculture de coopération, serait d’apprendre à retrouver de la diversité et les cycles du vivant pour pouvoir accueillir d’autres insectes susceptibles de réguler les ravageurs. Cette recherche d’un équilibre est ce que fait naturellement le vivant !

Les deux. Il existe beaucoup de découvertes récentes dont personne n’a entendu parler, et dont les scientifiques n’ont même pas fait la synthèse. Comme j’ai été chercheur, j’ai la chance de pouvoir lire, analyser et synthétiser ce qui se publie dans les journaux scientifiques spécialisés. Je tiens une veille depuis 15 ans, et je peux vous dire que les travaux sur le sujet sont exponentiels, il en existe des milliers ! Dans le même temps, notre monde s’est noyé dans une vision du monde néo-libérale, une caricature du libéralisme originel d’Adam Smith. Cette idéologie exagérément compétitive déforme notre imaginaire et nous empêche de voir tout ce que l’on sait sur l’entraide et les mutualismes depuis Darwin. Il s’agissait donc de remettre les pendules à l’heure.

J’assume complètement ce caractère idéologique. Ce n’est pas un gros mot. La science est toujours en partie un produit de l’idéologie de son époque, et inversement, les idéologies sont influencées par les découvertes scientifiques. Notre livre est aussi le produit d’une époque : il ne serait pas nécessaire si on ne vivait pas dans ce bain ultra-compétitif ! Je raconte ce que la science a découvert pour pouvoir créer de nouveaux récits, provoquer des « déclics » et changer les imaginaires. Je le fais car je suis scientifique et que c’est mon langage, ma manière de voir et de comprendre le monde, et ma chance est que la société croit beaucoup en la science. Charles Darwin, Pierre Kropotkine, Edward O. Wilson, Steven Jay Gould, ou même Albert Einstein, sont pour moi de grands scientifiques car ils n’ont jamais séparé science et société. Ils ont été conscients de leur époque. Cela ne déforce pas du tout leurs travaux, au contraire, cela les rend plus crédibles et plus puissants. Penser la science détachée d’une époque, de ses idéologies et de ses mythologies, est pour moi très dangereux.

"Des expériences économiques incroyables montrent que plus on demande à des sujets de réfléchir, plus ils font des choix égoïstes. Et plus on leur demande de répondre spontanément, plus ils sont coopératifs. Etonnant, non ?" Pablo Servigne

Gauthier Chapelle et moi nous inscrivons dans une filiation intellectuelle qui n’est pas nouvelle du tout – je pense notamment au prix Nobel d’économie Daniel Kahneman qui a bien montré que les comportements économiques sont très irrationnels. L’Homo oeconomicus était un modèle mathématique, un peu théorique, qui a servi à quelques découvertes, mais aurait dû rester dans les laboratoires car il n’est pas du tout représentatif de la complexité humaine. Le problème, c’est que certains en ont fait une idéologie qui s’est répandue d’autant mieux qu’elle arrange les puissants. Dans ce livre, nous avons synthétisé ce qui se sait sur l’altruisme et la coopération dans le monde vivant, mais aussi chez l’être humain. Par exemple des expériences économiques incroyables montrent que plus on demande à des sujets de réfléchir, plus ils font des choix égoïstes. Et plus on leur demande de répondre spontanément, plus ils sont coopératifs. Etonnant, non ? L’originalité de notre travail est de mettre en lien tous ces travaux économiques avec des travaux en biologie, en psychologie, en anthropologie, en neurosciences, pour pouvoir apercevoir un tableau général. On a essayé de faire émerger l’architecture — très solide d’ailleurs ! — de ce principe du vivant qu’est l’entraide.

Ce qui nous a d’abord intéressés, dans la lignée des travaux du Plaidoyer pour l’altruisme de Matthieu Ricard (Nil, 2013), et La Bonté humaine de Jacques Lecomte (Odile Jacob, 2012), a été d’aller dans le monde des « autres qu’humains », et de voir que l’entraide était partout, tout le temps, et prenait des formes très diverses. Ensuite, ce qui nous a surpris, c’est l’entraide spontanée, et le fait par exemple qu’en situation de catastrophe, après une attaque terroriste, un tremblement de terre ou une inondation, il n’y a jamais de panique et peu de comportements égoïstes, mais au contraire des comportements spontanés d’entraide, de calme et d’auto-organisation. Les travaux en sociologie des catastrophes sont à cet égard massifs et convaincants. Cela va à l’encontre de notre imaginaire, de cette mythologie qui veut qu’en temps de catastrophe, tout le monde s’entretue dans une panique générale. Un mythe hollywoodien… Mais le fait que certaines personnes aient un élan prosocial ne suffit pas à faire société. Ce qu’on a découvert dans cette architecture de l’entraide est que son pilier est la réciprocité entre personnes : donner génère une irrépressible envie de rendre. C’est ce que le célèbre anthropologue Marcel Mauss appelait le « contre-don ». Pourtant une réciprocité simple entre deux personnes ne suffit toujours pas à faire société. On observe aussi que depuis des milliers d’années, la réciprocité s’étend au sein d’un groupe via des mécanismes de renforcement tels que la réputation, la punition des tricheurs, la récompense des altruistes, bref l’ensemble des normes morales que les groupes et même les institutions mettent en place pour généraliser les comportements prosociaux, l’entraide. Ces mécanismes s’observent dans tous types de groupes, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’un pays, d’un club, d’une réunion de copropriétaires, etc.

"En situation de catastrophe, après une attaque terroriste, un tremblement de terre ou une inondation, il n’y a jamais de panique et peu de comportements égoïstes, mais au contraire des comportements spontanés d’entraide, de calme et d’auto-organisation." Pablo Servigne

Entre deux personnes, la réciprocité est très chaleureuse. Mais plus on agrandit le groupe, plus cette réciprocité s’étiole, se dilue, se refroidit, et donc nécessite de mettre en place des systèmes de renforcement. Dans les très grands groupes de millions de personnes, les systèmes coopératifs, institutionnels et froids tels que la sécurité sociale ou l’Education nationale sont devenus invisibles en tant que tels, alors qu’ils sont de puissants instruments d’entraide. Cette dilution des liens d’entraide pose la question de la taille limite du groupe. Au final, l’être humain est la seule espèce qui pratique l’entraide de manière si puissante, entre des millions d’individus non apparentés génétiquement, et souvent entre inconnus ! Nous sommes une espèce ultra-sociale. Ce sont les normes sociales, la culture et les institutions qui rendent ce phénomène possible.Par ailleurs, cette question de la taille du groupe permet aussi de mettre en relief certains mécanismes de l’évolution. Les évolutionnistes ont découvert ces dernières années un principe du vivant qui veut que lorsqu’un groupe se forme, ce soient les égoïstes qui « gagnent », notamment parce que, dans le cas des animaux, ils se reproduisent plus vite. Mais, ce faisant, ils désagrègent le groupe. Simultanément, une autre force évolutive agit à un niveau supérieur et sélectionne les groupes les plus coopératifs… Autrement dit, deux forces opposées, paradoxales, s’équilibrent en fonction de l’environnement et créent cette diversité de comportements, ce yin et ce yang entre égoïsme et altruisme. Il faut voir l’évolution comme un processus dynamique, un équilibre entre ces forces. Tout l’objet du livre était de mettre en lumière l’une de ces forces, l’entraide, pour ne pas rester dans une vision hémiplégique du monde.

Kropotkine est un personnage fascinant. Ce grand géographe était passionné par Darwin, et pourtant il n’avait pas du tout une vision compétitive du monde vivant. Après avoir lu les écrits de Darwin, il est parti à la recherche d’observations de sélection naturelle. Il s’est rendu en Sibérie – un endroit froid et hostile —, et il y a vu surtout de l’entraide entre les individus, et que c’était précisément ce qui permettait aux espèces de survivre. Il en a tiré ce grand principe : l’entraide est un facteur d’évolution. Darwin ne le niait pas non plus, même s’il a mis davantage l’accent sur la compétition parce qu’il a mené ses observations dans les milieux tropicaux, qui sont des milieux d’abondance, où la compétition territoriale a plus de chances d’émerger. Cette anecdote historique montre d’abord qu’on peut faire dire beaucoup à une découverte, en termes idéologiques : l’Angleterre victorienne des débuts du capitalisme s’est tout de suite emparée de la théorie darwinienne pour justifier ses fondements éthiques — la compétition —, alors que l’anarchisme s’est emparé des travaux de Kropotkine pour justifier l’entraide et la solidarité.Ce principe général nous a frappés : dans le monde vivant, plus le milieu est hostile, pauvre ou difficile, plus l’entraide apparaît. Au contraire, plus le milieu est abondant, plus la compétition domine. Cette découverte va à l’encontre de notre mythologie libérale. On a plutôt tendance à croire que si des catastrophes adviennent, on va tous s’entretuer pour la dernière goutte de pétrole, pour le dernier sac de sucre dans les magasins. On est convaincu que lorsque que la pénurie arrive apparait une compétition généralisée, la loi du plus fort. Le monde vivant démontre le contraire. C’est un paradoxe qu’on a pu dénouer dans l’épilogue. En fait, ce n’est pas un paradoxe, les deux observations sont réelles, mais elles n’ont pas la même temporalité. A court terme, on peut effectivement se préparer aux catastrophes dans la peur, le repli et l’attente de la violence présumée. C’est ce qui caractérise le mouvement survivaliste, et c’est compréhensible. Mais à long terme, ce sont les groupes les plus coopératifs qui survivront aux catastrophes… C’est ce que nous apprend le vivant.

"Dans le monde vivant, plus le milieu est hostile, pauvre ou difficile, plus l’entraide apparaît. Au contraire, plus le milieu est abondant, plus la compétition domine. Cette découverte va à l’encontre de notre mythologie libérale." Pablo Servigne

Ce n’est pas si tranché. Mon souci est de révéler tout l’éventail des postures. En fait, nous avons tous une part de survivaliste et de transitionneur en nous. Tout est question de curseur à la fois individuel et social. Si l’on met trop le curseur vers la compétition, la peur, la violence, on crée une société violente par prophétie autoréalisatrice, par anticipation. Notre vision du monde fabrique le monde qui vient. Le livre tente de décomplexer les personnes qui souhaitent se créer des récits plus coopératifs, altruistes, afin de rendre l’avenir moins violent. Mais c’est un pari ! Sur cette question, le point important à saisir est que nous vivons dans une société d’abondance grâce essentiellement aux énergies fossiles. Nous avons chacun l’équivalent de 400 esclaves énergétiques qui travaillent pour nous tous les jours pour nous nourrir, nous chauffer, nous transporter, etc. Le fait qu’on soit tous très riches énergétiquement nous donne la possibilité de dire à notre voisin : « Je n’ai pas besoin de toi, je t’emmerde ». Mais c’est un luxe de pouvoir dire ça ! L’abondance crée une culture de l’individualisme, de l’indépendance, alors que la pénurie crée une culture de la coopération et de l’interdépendance.

La conquête humaniste de l’abolition de l’esclavage a été rendue possible parce qu’on a découvert d’autres sources d’énergie comme le charbon. C’est un phénomène qui a été bien montré par des historiens des sciences comme Christophe Bonneuil ou Jean-Baptiste Fressoz. Mais il ne faut jamais oublier que pour maintenir une croissance, on a besoin d’énergie de manière exponentielle. On a donc eu besoin du pétrole, en plus du charbon, etc. Pour moi, cela ne conduit pas à une horizontalisation des rapports sociaux, mais au contraire à extension des inégalités, à des classes sociales de plus en plus stratifiées entre des ultra-riches et des pauvres de plus en plus nombreux. Certes, les rapports démocratiques se sont accrus, mais il faut se rendre compte que plus les sociétés sont riches énergétiquement, plus elles sont inégalitaires.

En effet, le sentiment d’inégalité et d’injustice est absolument toxique pour les relations d’entraide et la bonne santé d’un groupe. Par ailleurs, dans un précédent livre Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015), nous montrions que les inégalités économiques et sociales avaient toujours été de grands facteurs d’effondrement des civilisations. Nous prenons aujourd’hui une trajectoire qui va dans ce sens, les inégalités sont revenues au niveau de la crise de 1929. On est au bord d’une cassure. Dit autrement, si l’on veut développer l’entraide de manière plus facile, fluide et spontanée, il faut absolument réduire les niveaux d’inégalité. C’est une condition indispensable.

"Avec la diminution de l’approvisionnement en énergies fossiles, nous allons retrouver des sociétés plus petites où l’entraide sera plus facilement accessible, où les institutions auront moins de chances de généraliser la compétition au profit des puissants." Pablo Servigne

Pas facile ! Dans Le Capital au XXIe siècle (Seuil, 2014), Thomas Piketty remarquait que les sociétés s’étaient mises à réduire les inégalités et à redistribuer pour le bien commun lors de grandes catastrophes comme la crise de 1929 ou les guerres mondiales. Ce n’est pas un plaidoyer pour la guerre, mais une constatation : plus on ira vers les catastrophes, plus à mon avis on refera naître des mécanismes d’entraide et de coopération. Je pense aussi qu’un enchainement de catastrophes mènera à une simplification des macro-structures d’organisation comme l’Europe ou l’Etat nation. Avec la diminution de l’approvisionnement en énergies fossiles, la taille de nos sociétés va se réduire et que nous allons retrouver des sociétés plus petites, où l’entraide sera plus facilement accessible, ou plus précisément, où les institutions auront moins de chances de généraliser la compétition au profit des puissants. Encore une fois, comme ça a été le cas depuis des millions d’années, les groupes les plus coopératifs survivront le mieux et les individualistes mourront les premiers.

J’aimerais vous dire que oui, mais je n’en suis pas sûr, car en Catalogne, la poussée indépendantiste est ancienne. D’une manière générale, je suis favorable à une diminution des niveaux d’échelle et de la taille des organisations, ce qui nous conduirait, par exemple à une Europe des régions et un fédéralisme régional. La taille de l’Etat me paraît disproportionnée, inhumaine pour gérer des groupes humains. Ce fédéralisme devrait évidemment s’accompagner de mécanismes de redistribution et d’entraide entre régions. L’un des problèmes de la Catalogne, c’est qu’elle semble se détacher parce qu’elle est très riche et qu’une frange de ses habitants ne veut plus participer à la redistribution avec les régions les plus pauvres d’Espagne. Ce qui est intéressant aussi dans cette émergence des régionalismes et des nationalismes, c’est le sentiment identitaire qu’elle peut révéler. Pour prendre le cas de l’Europe, sa construction s’est faite à l’envers, en retirant les frontières sans bâtir d’Europe politique. Ainsi, on a miné le sentiment de sécurité des Européens, ce qu’on a appelé la « membrane de sécurité » du groupe. Depuis quarante ans, en Europe, le choix a été de mettre tout le monde en compétition, ce qui a créé un sentiment d’insécurité, extrêmement néfaste pour l’apparition de comportements de solidarité et d’entraide. Pire : par un retour de bâton, les gens se tournent vers le nationalisme parce c’est le moyen le plus facile et le plus connu de se sentir en sécurité, dans une sorte de membrane de protection. Les poussées identitaires sont selon moi une conséquence de la libéralisation et de la mise en compétition de chacun contre tous. Pour palier cette dérive, l’une des pistes serait par exemple de remettre des frontières. Mais de belles frontières ! En décidant ensemble ce qu’on laisse passer et ce qu’on ne laisse pas passer. Plutôt que de laisser passer les marchandises et de stopper les humains, faisons par exemple le contraire. Mais je suis conscient que cette idée va à contre-courant de l’idéologie actuelle qui fait de l’idée de frontière ou de protectionnisme des gros mots. Pourtant, ce n’est que lorsqu’on se sent en sécurité qu’on peut aller vers l’autre et tisser des liens d’interdépendance…

Je pourrais répondre de manière oblique grâce à l’exemple de Kropotkine, qui, au début du 20e siècle, s’est mis toute la droite à dos parce qu’il s’opposait à un imaginaire de compétition généralisée, mais qui s’est aussi mis à dos toute la gauche marxiste qui pensait qu’il fallait se séparer de la nature pour pouvoir « faire table rase » et mettre en œuvre des sociétés coopératives…Dans le livre, en effet, nous parlons aisément de mécanismes de punition, de réputation (l’importance des ragots dans l’apparition de l’entraide), mais aussi de sécurité, de frontières, de norme sociale. Ce sont des mots qui ont une connotation négative à la fois pour l’individu libéral (qui déteste être contraint), mais aussi pour la gauche, qui s’est par exemple dessaisie de la question de la sécurité, pourtant fondamentale. C’est l’un des besoins les plus élémentaires de l’être humain ! Prenez simplement le besoin de « sécurité sociale », par exemple. Je pense au contraire que ce sont des mécanismes qui, s’ils sont maîtrisés, justes, et à la bonne échelle, sont absolument essentiels à toute société. Notre proposition est d’arriver à le constater, à l’accepter et à maîtriser tous ces mécanismes pour devenir des experts en coopération, et pas seulement en compétition.

Lorsqu’on veut souder les membres d’un groupe, l’un des mécanismes les plus courants consiste à créer un épouvantail extérieur, un grand méchant loup. Le groupe devient alors un super-organisme où les relations se fluidifient, et les individus s’entraident pour aller détruire l’ennemi. L’effort de guerre par exemple soude de manière très forte les habitants d’un pays. Mais on a découvert qu’on n’était pas obligé de créer un grand méchant loup : le fait de subir des catastrophes, des aléas climatiques permet aussi de souder les groupes, et plus généralement, sous certaines conditions, le fait d’avoir un objectif commun le permet aussi. Plusieurs ingrédients, plusieurs mécanismes possibles, permettent donc de renforcer l’entraide au sein des groupes.

"Ce qui m’a toujours gêné dans la notion d’humanité, est qu’elle exclut les « autres qu’humains » et crée une société « hors-sol »." Pablo Servigne

J’y vois deux niveaux de lecture. D’abord, comme Rifkin, je constate l’émergence d’une société fondée sur des modes d’organisation plus horizontaux, latéralisés, et sur des structures en réseau. C’est un fait, et ce mode d’organisation est très puissant car il s’inspire des processus vivants. Dans la nature, les structures hiérarchiques pyramidales n’existent pas car elles sont très mauvaises pour s’adapter à un environnement changeant. Mais ensuite, il y a le problème que ces nouvelles organisations ne sont pas forcément reliées à une éthique ni à une raison d’être qui favorise le bien commun. On peut avoir des groupes très collaboratifs qui ont une raison d’être délétère pour la société. Si le but d’une telle horizontalité est d’enrichir des actionnaires, de générer toujours plus d’argent et d’inégalités, je n’y vois pas d’intérêt. Au contraire, c’est même plutôt dangereux.

Oui, c’est la question très contemporaine du spécisme, du véganisme, que je trouve passionnante. J’aime beaucoup cette tendance actuelle à décloisonner l’humanité. Ce qui m’a toujours gêné dans la notion d’humanité, est qu’elle exclut les « autres qu’humains » et crée une société « hors-sol », qui permet de plus facilement tuer ou exploiter ce qui n’est pas humain. Elargir la frontière du groupe aux êtres vivants permet de retrouver une fraternité avec les autres qu’humains et donc des relations d’interdépendance beaucoup plus fortes. Elargir la frontière ne veut pas dire renoncer à nos membranes, ça n’enlève rien à nos identités, cela les enrichit. Je ressens une certaine fraternité avec l’ensemble des humains, mais je peux aussi ressentir une certaine fraternité avec un brin d’herbe, un goéland, une bactérie ou un scarabée. On se rapproche alors de sensations proches des extases mystiques, et de ce que Freud appelait le « sentiment océanique ». Cette sensation d’interdépendance radicale avec un grand tout (avec un truc qui nous dépasse) n’est pas seulement agréable, elle est aussi puissante et plutôt bienvenue à notre époque. Cela fait du bien à nos relations avec le reste du monde. J’ai pourtant une culture scientifique, rationaliste, et je suis toujours aussi fâché avec les religions, mais par ce chemin de l’interdépendance, je redécouvre le sens du sacré… C’est très étrange, et fascinant.

Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, L'entraide : l'autre loi de la jungle, éditions Les Liens qui Libèrent, octobre 2017, 22 euros.

Pierre Kropotkine, L'entraide : un facteur de l'évolution, Les éditions Invisibles (d'après l'édition Alfred Costes), 1906, à lire ici en format pdf .

Le marché sur l'eau : une livraison complètement barge de paniers de fruits et légumes !

Le marché sur l'eau : une livraison complètement barge de paniers de fruits et légumes !Depuis 2012, l’association Marché sur l’Eau propose aux citadins la possibilité d’acheter des fruits et des légumes de saison produits dans un rayon de moins 100 km de Paris. Pour limiter l’impact écologique du transport, l’association, basée à Claye-Souilly en Seine et Marne, a acheté et reconverti un chaland à fond plat d’une capacité marchande de 4 tonnes. Deux fois par mois*, dés potron minet, le bateau appareille et fait fi des embouteillages en voguant tout doucement en direction de la capitale. Un bel hommage au canal de l’Ourcq, construit par Napoléon en 1802, qui a longtemps contribué au développement commercial des communes de l’Est Parisien en transportant matériaux, céréales et denrées alimentaires.

Deux options sont proposées aux 800 adhérents. Un abonnement de 10 paniers (3 tailles possibles) que les clients s’engagent à venir chercher sur 10 semaines consécutives sur les différents points de livraison du trajet proche du canal de l’Ourcq à Sevran, Pantin et Paris. Ou alors une vente « en vrac », comme sur un marché, à Paris Stalingrad et à Pantin le samedi midi.Tout en rémunérant les producteurs à un prix juste et équitable, l’association a déjà réussi à créer 3 emplois à temps plein et fait travailler deux prestataires et de nombreux bénévoles lors des distributions de paniers. Elle développe en parallèle d’autres projets complémentaires qui allient pédagogie et convivialité, comme des ateliers culinaires, des diners locavores ou encore des visites sur les exploitations ou sur les stands des producteurs.Depuis avril 2016, l’association propose également des paniers solidaires cofinancés avec la région Ile de France et l’aide des villes de Sevran et Pantin, ce qui permet à des familles en situation précarisée d’accéder à une alimentation saine et francilienne.

Cette barge repartait jusqu’ici toujours à vide, ce qui désolait les porteurs de ce projet. Mais ça c’était avant, car c’est désormais lesté d’épluchures de fruits et légumes, marc de café ou drêches de bière qu’elle repart vers son port d’attache.A chaque voyage c’est prés d’1/2 tonne de biodéchets qui est collectée auprès de commerces et restaurants situés non loin du parcours (Les Marmites volantes, le supermarché Canal bio, le café Odilon, Le Jaurès ....). Un maraîcher partenaire composte en Seine et Marne ces déchets organiques pour boucler la boucle et renforcer l’éco-responsabilité de cette initiative.Le prochain défi de l’association sera de remplacer la motorisation thermique de la barge par une propulsion électrique alimenté par ENERCOOP (fournisseur d’énergies 100% renouvelables) : moins de pollution, moins de bruit et plus de place sur le bateau pour transporter encore plus de marchandises…* les autres livraisons se font en véhicule de location en attendant de reprendre à plein temps la navigation.

Christophe Najdovski : "La mairie de Paris est en guerre contre la pollution, pas contre la voiture !"

Christophe Najdovski : "La mairie de Paris est en guerre contre la pollution, pas contre la voiture !"On part d’un constat d’échec des politiques de mobilité, qui ont longtemps été des politiques de circulation, et ont mené au « tout-voiture », responsable dans les grandes métropoles mondiales à la fois de la congestion et de la pollution atmosphérique. Certes, un virage a été pris depuis une quinzaine d’années, mais avec la connaissance et l’aggravation de la menace climatique on sait qu’il faut aller plus vite et plus fort. Il faut donc revoir de fond en comble les politiques de mobilité et définir ce qu’est une mobilité soutenable à l’échelle d’une métropole. Ca suppose évidemment de remettre en cause la politique du tout-voiture, d’autant qu’aujourd’hui la voiture est devenue un mode de déplacement minoritaire (11% des déplacements) alors qu’avec les deux roues (2%) elle occupe encore la moitié de l’espace public. La logique est de favoriser les mobilités actives, et notamment de réhabiliter la marche. Même si on ne va pas tous faire 10kms à pied tous les jours, Paris est une ville qui, en intermodalité, peut très bien être dédiée à la marche - ce que font d’ailleurs déjà un certain nombre de gens sans s’en rendre compte, quand ils prennent les transports collectifs et font quelques centaines mètres à pied pour aller à destination. On pourrait encore accentuer ce côté mobilité active. L’objectif est de partager l’espace public, de poursuivre l’investissement dans les transports publics parce que c’est nécessaire. Pour autant on sait qu’il n’y a pas une solution et mais une palette de solutions de mobilité pour à la fois combattre la congestion automobile et la pollution atmosphérique qu’elle induit.

On agit à deux niveaux. Premièrement, nous développons toutes les alternatives à l’usage du véhicule motorisé individuel. Il y a 3 volets. Le premier consiste en un investissement massif dans les transports collectifs – de l’ordre d’un milliard d’euros sur la mandature. Il porte sur le prolongement des lignes de métro (la ligne 14 ou la ligne 11 par exemple), sur celui du tramway, et sur les projets de bus à haut niveau de service (un site propre avec des quais à accessibilité parfaite) sur le quai haut rive droite et pour la rocade des gares. Le deuxième volet veut faire de Paris une ville cyclable. C’est la raison pour laquelle on investit 150 millions d’euros entre 2015 et 2020 pour développer les infrastructures avec notamment un Réseau Express Vélo continu et sécurisé de pistes cyclables larges et protégées. Par le passé, des aménagements « lights » ou « cheaps » ont été faits mais ils ne sont pas respectés (stationnement en double file, voie de livraison, parking, …). A Paris, la pression est très forte et nous devons composer avec l’abandon par la préfecture de Police du contrôle du stationnement et de la circulation, qui a entrainé un relâchement des comportements et beaucoup d’incivisme. Le troisième volet concerne l’auto-partage et le co-voiturage. Outre Autolib, on a aussi développé un service qui s’appelle SVP Service de Voiture Partagés avec des sociétés comme Communauto, Zip Car et autres. Il y a déjà 230 emplacements en voirie pour des voitures en auto-partage, et on vise un millier de véhicules déployés dans l’espace public. Alors que ce service a souvent été cantonné à une sorte de niche avec des véhicules situés dans des parkings donc peu accessibles, l’idée est de le rendre plus facile d’accès. Il faut savoir qu’un véhicule en auto-partage remplace 8 véhicules individuels, ce qui libère 7 places de stationnement dans un contexte où une voiture reste stationnée et inutilisée 95 % de son temps. L’auto-partage est écologique et économique : une personne qui y a recourt l’utilise 40 % de moins que son propre véhicule. Quand on a un véhicule, on cède à la facilité. Je ne vais pas dire qu’on va aller chercher sa baguette à 300 m mais c’est un peu ça. Quand on est abonné à un système d’auto-partage on va réfléchir à deux fois avant d’utiliser sa voiture. Le co-voiturage longue distance type Blabalcar fonctionne bien, on sait qu’il y a en moyenne 1,2 personnes par voiture dans Paris et sa région, il suffirait qu’on ait 1,7 personnes par voiture, c'est-à-dire ½ personne en plus par véhicule, pour qu’on n’ait plus de congestion. On le voit par exemple pendant les vacances, où il y a 10 ou 15 % de trafic en moins : c’est plus fluide.

"Un véhicule en auto-partage remplace 8 véhicules individuels, ce qui libère 7 places de stationnement dans un contexte où une voiture reste stationnée et inutilisée 95 % de son temps. L’auto-partage est écologique et économique : une personne qui y a recourt l’utilise 40 % de moins que son propre véhicule." Christophe Najdovski

Le co-voiturage permet d’utiliser de façon plus rationnelle l’espace public et de ne plus être dans la chimère de toujours plus d’infrastructures, qui sont très coûteuses et vont à l’encontre de l’objectif de réduction des émissions de CO2 recherché par tous. Il faut qu’on arrive à inventer le Blablacar du quotidien, et développer le court-voiturage. Pour atteindre une masse critique suffisante, il faut créer des aires de co-voiturage aux portes de Paris ainsi que des Parcs Relais. Il ne s’agit d’ailleurs pas de construire des parkings mais d’utiliser des parkings celui des Terroirs de France à Bercy , en partie vides. L’objectif est de mieux optimiser l’existant. Le deuxième levier consiste à agir sur la qualité du parc roulant : les zones à basse émission, la sortie du diesel.

Il n’existe pas de modèle unique. Il faut prendre ce qui est bon dans chacune des grandes villes. Sur la question du vélo par exemple, Londres a développé de façon massive les Cycle SuperHighways au cours des dernières années. On regarde aussi évidemment ce qui se fait dans les pays du Nord : Amsterdam, Stockholm, Copenhague. Sur la zone de basse émission, on s’est inspirés de ce qui s’est fait dans les villes allemandes, notamment à Berlin. A New York, ils ont aussi misé sur l’ « urbanisme tactique » avec des aménagements low-cost comme ceux de Times square, qui ont permis des piétonisations de l’espace public à moindre coût. D’une certaine manière on peut dire que l’aménagement des Berges de Seine à Paris s’est fait dans la même philosophie. On s’inspire enfin de ce qui se fait à Lyon avec la reconquête des berges du Rhône, ou à Bordeaux avec les quais de la Garonne. On est dans un mouvement global général et Paris ne reste pas à l’écart.

Non, parce que les situations des deux villes ne sont pas les mêmes. Le péage à Londres se situe dans un secteur où il y a peu d’habitants, ce qui n’est pas le cas du centre de Paris. A titre personnel, je pense que la question d’un péage semblable à celui de Stockholm mériterait d’être étudiée. Il s’agit d’un péage de zone très large mais avec un prix bas pour que ça ne soit pas discriminant socialement mais rapporte assez d’argent pour financer les infrastructures de transport public, vélo et autres. Cela s’envisagerait à l’échelle métropolitaine, comme une sorte de redevance d’usage des infrastructures routières, un principe d’utilisateur-payeur. C’est un peu l’idée de l’éco-taxe. Le Boulevard périphérique est financé par les impôts des Parisiens alors qu’il est très majoritairement utilisé par des non-Parisiens, y compris par du trafic international. C’est la raison pour laquelle je suis vraiment très favorable à l’écotaxe sur le périphérique, d’ailleurs les portiques installés sont toujours là. La logique voudrait aussi que ce soit les utilisateurs qui payent l’usage et entretien de l’infrastructure et pas les contribuables qui en plus subissent les nuisances sonores et la pollution.

Nous portons effectivement un tel projet qui à ce jour rencontre une réticence du Stif et de sa présidente Valérie Pécresse. Celle-ci considère qu’un bus électrique simple suffit là où nous pensons que pour être ambitieux il faut un grand véhicule articulé de 18 ou 24 mètres apparenté à un tramway. Nous pensons avoir aujourd’hui la capacité de pouvoir réaménager les quais hauts de la Seine en faisant un lien capacitaire avec du transport collectif qui pourrait aller de la périphérie vers le centre et inversement, notamment pour les déplacements du quotidien. Et dans le cadre de la candidature de Paris aux JO, l’idée serait d’ici 2023 ou 2024 d’avoir une extension à l’est jusqu’à la ligne 15 du futur métro Grand Paris Express et une connexion par exemple vers Maisons-Alfort vers une « ligne Olympique » qui desservirait les différents sites olympiques en longeant la seine (Bercy Arena, le centre de Paris, le Grand Palais, les Invalides, le Champs de Mars, le Parc des Princes, le stade Jean Bouin et Rolland Garros).Mais cela nécessite un co-financement avec la Région. Valérie Précresse dit qu’elle veut faire la révolution des transports, nous lui répondons : « chiche ! Faisons la révolution en mettant en place un transport performant sur les quais hauts de la Seine ! » Est-ce qu’elle nous suivra sur ce point ? Je l’espère.

On est dans une situation où la politique politicienne risque de l’emporter sur l’intérêt général. Paris est la ville où le taux de motorisation des ménages est le plus faible de la toute la région et c’est en même temps l’endroit où les taux de pollution sont les plus élevés. Il est donc légitime de vouloir y améliorer la qualité de l’air, à réduire des émissions de polluants principalement dues au transport routier tout en veillant à ne pas faire de Paris un bunker. Souvent, la Région considère qu’il y a une opposition Paris/reste de l’Ile de France, Paris/Banlieue dont elle joue un peu.

"Paris est la ville où le taux de motorisation des ménages est le plus faible de la toute la région et c’est en même temps l’endroit où les taux de pollution sont les plus élevés." Christophe Najdovski

On nous reproche souvent d’empêcher la circulation des voitures alors qu’en réalité aujourd’hui les Parisiens sont les premiers à subir les effets de la pollution. J’espère que tout le monde sera suffisamment assez intelligent pour qu’on puisse coopérer et trouver des solutions en développant les transports collectifs, le co-voiturage ou le vélo…Prenez la fermeture des quais : il n’y a pas de report de pollution, et ce qui est bénéfique à Paris est bénéfique à tous car la pollution ne connaît pas de frontière. Les gens raisonnent comme-ci la circulation allait rester la même. Or on travaille sur le report modal, sur le fait de se déplacer autrement. On ne peut pas continuer à fonctionner avec des autoroutes urbaines en plein cœur de ville : c’est une vision des années 60, à une époque où l’on considérait qu’il fallait pouvoir traverser Paris en voiture le plus rapidement possible. C’est précisément cette politique là qui a amené à la congestion et à la pollution. Il faut donc prendre un autre chemin et déterminer comment piloter ce changement. Valérie Pécresse dit qu’il faut qu’on garde une voie de transit sur les Berges, mais c’est une pure vue de l’esprit : quand il y avait des voitures sur les berges, personne n’allait s’y promener. Toutes les études montrent que c’est le volume global de la circulation qui fait la pollution. Valérie Pécresse prétend que ce sont les embouteillages, et fait un plan routier à 200 millions d’euros qui va développer de nouvelles infrastructures routières et accroître le trafic. C’est un plan qui va générer des bouchons à terme. Elle fait fausse route. Il y a une vision de la ville à avoir et celle du 21ème siècle ne ressemblera pas à celle du 20ème.

Toutes les études montrent qu’il y a d’abord un report de circulation, puis une diminution. L’économiste des transports Frédéric Héran de l’Université de Lille, auteur d’un ouvrage intitulé « Le retour de la bicyclette », montre qu’il y a ce qu’on appelle du « trafic induit » et du « trafic évaporé ». Si on fait une nouvelle infrastructure routière, on crée du trafic induit : l’amélioration des conditions de circulation fait que les usagers de la route vont l’utiliser plus souvent, et que ceux qui ne se déplaçaient pas en voiture vont le faire une fois constatée l’amélioration des conditions de circulation. Ça va donc entrainer plus que proportionnellement une augmentation du trafic, de l’ordre de 10 à 20 %.

"Si on fait une nouvelle infrastructure routière, on crée du trafic induit : l’amélioration des conditions de circulation fait que les usagers de la route vont l’utiliser plus souvent, et que ceux qui ne se déplaçaient pas en voiture vont le faire une fois constatée l’amélioration des conditions de circulation. Ça va donc entrainer plus que proportionnellement une augmentation du trafic, de l’ordre de 10 à 20 %." Christophe Najdovski

De la même manière, lorsqu’on supprime ou qu’on réduit les capacités d’une infrastructure routière, on constate une évaporation du trafic qui est toujours de l’ordre de 10 à 20 %. Dans un premier temps, on observe un report sur des voies adjacentes (par exemple sur le bd St Germain qui est haut) et dans un délai de 6 mois à un an, des modifications de comportement. Autrement dit, les gens qui utilisaient fréquemment cette infrastructure routière vont le faire moins fréquemment et se reporter sur d’autres modes de transport car le trajet prend plus de temps. Six mois après la fermeture des voies sur berge, les reports sont inférieurs à ce que les modèles prédisaient en terme de volume et de temps de trajet supplémentaire. Les mesures d’Airparif sur les quais hauts et quais bas cumulés montrent une diminution de 25% de la pollution atmosphérique dans le Centre de Paris. Il y a eu des reports très importants au début, mais avec le temps ils ont tendance à décliner. C’est une période d’observation, on devrait faire un bilan au mois de mai avec la Préfecture. Mais de toutes façons ce n’est pas une expérimentation, un arrêté de piétonisation a été co-signé par la Maire et le Préfet de Police et il n’y aura pas de retour en arrière sur ce point.La deuxième phase consiste à accompagner la piétonisation par le développement de transports collectifs performants sur les quais hauts, et de développer une alternative pour réduire la circulation des voitures. L’objectif est de réduire le trafic de transit dans le centre de Paris.

On est en guerre contre la pollution, pas contre la voiture ! La voiture restera un maillon de la chaine multimodale mais ne sera plus l’élément dominant. Ce sera de plus en plus une voiture partagée soit avec un système d’auto-partage soit avec du co-voiturage. Elle intégrera également une chaîne de déplacement pour aller vers le parc relais puis utiliser le transport collectif pour terminer par exemple son trajet à vélo. L’objectif est de construire cette inter et multi-modalité. La mobilité soutenable du 21ème siècle est une mobilité multi-modale.

Crédit photo : Benjamin Capdevielle

Bernard Stiegler : "Sans socialisation, l'innovation technologique est une destruction"

Bernard Stiegler : "Sans socialisation, l'innovation technologique est une destruction"Pour nommer une situation politique, il faut des concepts. Or, c’est exactement ce qu’il manque aujourd’hui : dans le milieu académique comme à la gauche de l’échiquier politique, c’est le désarmement intellectuel généralisé, on ne sait plus comment penser les choses, les gens sont démunis. Lorsque je suis entré au Parti communiste dans les années 70, il y avait toute une littérature pour se former à l’anthropologie, la linguistique, la psychanalyse, etc. J’y ai découvert Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, Derrida, Barthes, c’était formidable. Tous n’étaient d’ailleurs pas idéologiquement communistes – certains étaient des compagnons de route, d’autres non – mais à cette époque, on disait que pour changer le monde, il fallait d’abord armer les gens conceptuellement.Je reste proche de cette culture, même si je suis très critique sur les marxistes. Mais il faut réinventer la pensée politique. Je suis un homme de gauche, mais j’emploie de moins en moins ce terme parce que je le trouve dérisoire, même misérable. Ce qui s’appelle la gauche aujourd’hui est consternant de bêtises pour moi.

On paye les conséquences de tout cela, c’est évident. Giscard d’Estaing est pour moi l’un des hommes politiques les plus détestables que la France ait connu. Il a détruit tout ce qu’il pouvait y avoir d’intéressant dans ce que De Gaulle et Malraux avaient mis en place. Il s’est opposé à la création du centre Pompidou. Il a transformé la télévision en organe de crétinisation, c’est avec lui qu’ont commencé ces émissions qui sont devenues des « variety show » et des « talks show ». C’est un processus qui passe par les médias de masse, évidemment. A la même époque, Georges Marchais a arrêté la nouvelle critique, il a fermé toutes les revues intellectuelles et coupé les ponts avec ce monde pour devenir un « ouvriériste » comme on disait à cette époque-là.Qu’est-ce qui menace aujourd’hui la vie sur Terre, à une échéance extrêmement courte ? L’augmentation de l’entropie, dans la biosphère. L’entropie, ce sont des traces physiques que l’on observe un peu partout : l’augmentation de la pollution, le désordre, la jetabilité. Mais c’est aussi l’entropie mentale, le fait que les gens n’arrivent plus à penser et à apprécier des différences, on devient complètement standardisé. Ce n’est pas vrai seulement pour les gens qui votent Trump, c’est vrai aussi des universitaires, des patrons, de Hollande, etc. Le système produit aujourd’hui une crétinisation planétaire.

Malheureusement, je n’ai pas été surpris par l’élection de Trump. Cela fait plusieurs années que je soutiens que la façon dont on laisse se développer, dans une sorte d’anarchie généralisée, l’innovation technologique – ce qu’on appelle la « disruption » – ne peut qu’engendrer ce genre de comportements. Trump, ce sont des comportements à la fois conservateurs et totalement désinhibés, inscrits dans des processus réactifs. Mais j’insiste : on retrouve ces processus à l’extrême-droite mais aussi à droite et à gauche. Je dis souvent que la dédiabolisation du Front National, c’est surtout la « lepénisation » du Parti Socialiste. Manuel Valls est pour moi un Le Péniste, il a fait exactement la même chose que Sarkozy.

"Le bouc-émissaire en grec, cela se dit le pharmacos. Et s’il y a un pharmacos, c’est parce qu’on ne sait pas faire avec le pharmacon, qui est la technique, qu’on laisse se développer et détruire la société. C’est cela qui produit une réaction de violence et pousse à se trouver un pharmacos." Bernard Stiegler

Sur la manière de récupérer l’actualité en permanence et de désigner des boucs-émissaires. C’est ce qui caractérise ces mouvements : les juifs autrefois, aujourd’hui les musulmans, les roms, les migrants, les fonctionnaires, les intellectuels, etc. C’est ce que j’avais essayé de conceptualiser dans un précédent livre, La Pharmacologie du Front National : le bouc-émissaire en grec, cela se dit le pharmacos. Et s’il y a un pharmacos, c’est parce qu’on ne sait pas faire avec le pharmacon, qui est la technique, qu’on laisse se développer et détruire la société. C’est cela qui produit une réaction de violence et pousse à se trouver un pharmacos.Je ne veux pas justifier la position des électeurs du Front National, mais il faut chercher à comprendre. J’en connais plein, c’étaient mes voisins lorsque j’habitais un village en Picardie. Pourquoi votent-ils FN ? Parce qu’ils souffrent énormément et se prennent en pleine figure la disruption. Ils n’arrivent pas à transformer leur souffrance autrement qu’en réaction de bouc-émissariat. Tout simplement parce qu’on ne leur propose strictement aucune perspective. Il fut un temps où on proposait des perspectives plus ou moins bonnes, le gaullisme en était une – que j’ai beaucoup combattu, personnellement, mais c’était une vraie perspective – et ensuite il y en a eu d’autres, à gauche, etc. Mais tout cela s’est complètement décomposé.C’est d’ailleurs toute la grandeur du christianisme que de proposer de tendre l’autre joue. Je ne suis pas du tout chrétien, et je reste très anticlérical, mais j’essaye de réinterpréter ce discours : le but du christianisme, tendre l’autre jour, c’est interdire ce système qui tend au pharmacos.

C’est la déstructuration sociale par des processus d’innovation technologique, qui sont de plus en plus rapides et incontrôlables. Cela crée des paniques de toutes sortes et des déstabilisations très profondes.L’exemple le plus éloquent est probablement Facebook. Quand Marck Zuckerberg a créé cette plateforme, c’était pour que les petits mâles d’Harvard partagent entre eux les photos des petites femelles d’Harvard. C’est littéralement ce que veut dire « Facebook » : c’est un trombinoscope, c’est né comme ça. Zuckerberg n’avait pas l’intention de créer un réseau social, il ne savait même pas ce que c’était. Il a déclenché un processus malgré lui, avec les technologies qu’il connaissait. Après, on a très vite détecté le potentiel, et Zuckerberg a suivi, en mettant du capital-risque autour. Voilà comment en l’espace de 7 ans, Facebook est devenue la première communauté mondiale. Ou plutôt la première in-communauté mondiale, car cela court-circuite beaucoup de choses.

"La disruption est la déstructuration sociale par des processus d’innovation technologique, qui sont de plus en plus rapides et incontrôlables. Cela crée des paniques de toutes sortes et des déstabilisations très profondes." Bernard Stiegler

C’est extrêmement maléfique, toxique. Cela produit la désintégration des rapports sociaux, parce que les réseaux sociaux sont en fait des réseaux anti-sociaux, ils détruisent les sociétés. Les gens qui s’emparent de cette technologie des réseaux sociaux ne me sont absolument pas sympathiques. Que ce soit les djihadistes, ou Trump qui a beaucoup exploité les réseaux sociaux pendant sa campagne. D’ailleurs, l’un des responsables de sa politique n’est autre que Peter Thiel, par ailleurs l’un des principaux fondateurs de Facebook : Zuckerberg est à l’origine du concept, mais Peter Thiel, le fondateur de Paypal, fait partie des premiers à avoir investi dedans.La disruption est désormais une stratégie enseignée, il y a une chaire de disruption à Harvard que dirige le professeur Clayton Christensen. L’idée est simple : pour gagner la guerre économique – car il y a aujourd’hui des écoles de « guerre économique », ça en dit long – il faut employer des armes disruptives pour saisir son adversaire, tout détruire et dès lors, avoir les mains libres.Tout le monde a commencé à s’intéresser à ce sujet quand on a découvert Uber. L’uberisation est une disruption de tous les systèmes de régulation de louage de voiture. Mais tout le monde en souffre, pas seulement les taxis. Beaucoup de gens ont argumenté que cela permettait à plein de jeunes du « 9-3 » de retrouver une activité économique, mais c’est tout à fait provisoire parce que le modèle d’Uber, c’est l’automatisation, c’est-à-dire des véhicules sans chauffeur.

La disruption produit un effet de tétanisation : les gens voient débarquer quelque chose d’insaisissable. C’est insaisissable par la loi parce que cela occupe des vides juridiques. On ne peut rien faire contre car ce n’est pas de l’illégalité à proprement parler. Et cela va extrêmement vite : quand vous commencez à comprendre comment vous pourriez contrecarrer le phénomène, cela s’est déjà transformé. C’est un processus particulièrement désintégrateur, et cela touche tous les pans de la société : l’économique, le politique, le droit, l’industrie, l’académique, etc…La disruption crée une misère sans précédent. Je plaide pour un traité de paix économique, car la guerre économique dans laquelle nous sommes aujourd’hui détruit beaucoup plus que les guerres mondiales du XXème siècle : il y a d’innombrables victimes physiques, des régions qui perdent tous leurs instruments de production, des territoires liquidés, c’est colossal. Cela donne des jeunes tentés par des aventures pulsionnelles, une pulsion de destruction.

"Le capitalisme s’est radicalisé avec des technologies du calcul qui sont redoutables. Les smartphones et tout ce qu’on a dans les poches, ce n’est que le début : l’intelligence artificielle réticulaire qui se met en place va être une révolution complète par rapport à tout ça." Bernard Stiegler

Il y a eu plusieurs stades disruptifs dans l’Histoire, mais la disruption provoquée par le numérique depuis 1993 accélère tous les processus. Le capitalisme s’est radicalisé avec des technologies du calcul qui sont redoutables. Les smartphones et tout ce qu’on a dans les poches, ce n’est que le début : l’intelligence artificielle réticulaire qui se met en place va être une révolution complète par rapport à tout ça.Il y a une excitation depuis trois à quatre ans autour du Big Data, puis du Big Learning, dans lesquels d’énormes masses d’argent sont investies. On pense que tout est calculable, en temps réel. Les Big Data sont des systèmes de calculabilité qui portent sur des milliards de données simultanément. Cela porte sur vos comportements, pendant que vous avez ces comportements, sauf que c’est produit de manière si rapide qu’on est capable de modifier vos comportements, sans que vous vous en aperceviez. C’est vrai pour votre comportement de consommateur, votre comportement d’électeur, c’est vrai pour tout en vérité. Cela ne peut que produire des catastrophes.

Je pratique les formalismes de la théorie des systèmes : je considère un être vivant, une société ou la biosphère comme des systèmes ouverts. Or un système ouvert peut tendre à se fermer, auquel cas il devient autodestructif. C’est ce qu’il se passe avec l’économie des Data : quand vous interagissez avec un système, celui-ci vous calcule et vous soumet à des trajectoires qui vous font correspondre au profil qu’il a calculé et que vous subissez ainsi complètement. Cela veut dire que le système computationnel n’intègre plus d’extériorité. C’est ainsi que l’on finit en système fermé, qui entrera à un moment donné en mutation chaotique, une mutation qui le détruit, là où un système ouvert est capable de provoquer des mutations incalculables, qu’il est capable d’assimiler.C’est un état d’urgence. Il faut absolument expliquer pourquoi ça ne peut pas fonctionner, alors que le monde entier investit dedans.

Il faut redévelopper du savoir. Tout ce que je viens de décrire est le résultat de ce que Marx avait appelé la « prolétarisation », c’est-à-dire la perte du savoir : le fait que votre savoir passe dans la machine et que ce n’est plus vous qui avez le savoir mais elle, qui finit ainsi par vous commander. Sauf que quand le savoir passe dans la machine, ce n’est plus du savoir, c’est de l’information. C’est-à-dire du calcul. C’est à ce moment-là que cela devient entropique : toutes ces machines qui calculent sont en train de produire une société automatique qui détruit l’emploi à très grande échelle. Le Forum de Davos considère que des millions d’emplois vont disparaître dans le monde occidental dans les années à venir.Il est donc temps de remettre du savoir et pour ça il faut donner du temps aux gens pour qu’ils puissent utiliser les automates pour les « désautomatiser ». Parce qu’un automate ne changera jamais sa règle de calcul, ce n’est pas possible. L’erreur du capitalisme est de ne compter que sur le calcul. Or il y a des choses qui ne sont pas dans l’ordre du calcul.

Je ne connais pas beaucoup de philosophes, aujourd’hui, qui ne s’intéressent pas à cette question. L’anthropocène est un concept fondamental, à condition qu’il produise celui du nég-anthropocène. Car l’anthropocène n’est pas vivable, c’est ce qu’écrivent d’ailleurs les théoriciens français Fressoz et Bonneuil : « on ne peut pas s’en sortir ». J’ai été assez choqué de les voir écrire qu’il fallait s’habituer à vivre dans l’anthropocène… C’est hors de question, sinon autant se suicider tout de suite. L’anthropocène n’est pas un état de droit, c’est un état de fait qui doit se changer. C’est terrible de voir des gens intérioriser un tel état de fait, c’est ce qui donne des djihadistes dans certains quartiers, des dealers dans d’autres.Il faut donc produire une théorie rationnelle du dépassement de l’anthropocène : c’est l’entropocène, l’augmentation de l’entropie. C’est une question essentielle car nous continuons aujourd’hui à fonctionner en économie avec les modèles de la théorie classique de Newton. C’est Georgescu-Roegen, le premier, qui a dit que l’économie ne pouvait plus s’appuyer sur la physique newtonienne, mais sur une physique de l’entropie, dans un monde de ressources limitées. Georgescu-Roegen propose une révolution totale des concepts de l’économie.

Il a été mal interprété en France car ce n’est pas un décroissant, il n’a jamais utilisé le mot « décroissance ». Je suis en désaccord complet avec cette théorie sur laquelle on ne peut pas faire reposer un modèle économique. Je ne crois pas du tout que la théorie de la décroissance soit viable car elle ne théorise pas du tout l’investissement.L’investissement, c’est l’engagement de la libido dans un processus d’idéalisation, de sublimation, de transformation du monde. Et je peux vous dire que lorsque vous êtes engagés dans de tels processus, vous pouvez ne pas manger pendant 24h, vous ne vous en apercevez même pas.Tout le monde dit qu’on n’arrivera jamais à convaincre les français de manger moins de viande, de moins se chauffer ou de moins prendre leur bagnole. Mais ce n’est pas ça le problème : il faut les faire s’investir sur quelque chose. Aujourd’hui, on est dans le désinvestissement total, au sens freudien du désinvestissement. C’est ce qui donne le consumérisme, qui vient se substituer à l’investissement personnel et qui produit du désinvestissement. Le capitalisme vit sur l’exploitation de cette pulsion, une pulsion addictive, de répétition, une compulsion. Et cela se transforme beaucoup plus vite en pulsion de mort.C’est pourquoi il faut reconstruire une économie basée sur le savoir, qu’a détruit le calcul. Or quand il n’y a plus de savoir, il n’y a plus de saveur. Et sans saveur, il n’y a plus d’investissement. Sans investissement, il n’y a plus que de la pulsion. Et quand il n’y a plus que de la pulsion, il y a de la destruction…

Je ne suis pas du tout quelqu’un d’hostile au développement technologique, c’est même plutôt le contraire puisque je travaille pour l’Institut de recherche et d’innovation. Simplement, je pense que l’innovation n’est pas la destruction de la société. C’est d’ailleurs ce que disait Bertrand Gilles, un historien qui est un des premiers théoriciens français de l’innovation et qui a repris les travaux de Schumpeter. Il donne une définition intéressante de l’innovation qu’il fait apparaître au XIXème siècle avec la révolution industrielle : c’est la manière dont une innovation technologique crée une société et renforce une société. C’est l’innovation technologique + la socialisation. Sinon ce n’est pas de l’innovation, c’est de la destruction. Et c’est ça qu’on est en train de vivre en ce moment.C’est d’ailleurs l’autre grand apport de Georgescu-Roegen : la théorie de l’exosomatisation. Il dit que nous sommes des êtres exosomatiques, contrairement aux animaux qui produisent leur organe naturellement, par la biologie qui régule cette production. S’il y a parfois des organes mal formés, c’est une exception qui sera éliminée par la sélection naturelle très rapidement. Mais les animaux ne décident pas des organes qu’ils vont produire, tandis que nous, si. A partir de là, la biologie est remplacée par l’économie. Cela signifie pour moi qu’il faut faire une nouvelle théorie de l’être humain : j’appelle ça la nég-anthropologie. Qui est l’anthropos ? C’est celui qui peut à la fois augmenter et diminuer l’entropie, avec ses technologies. S’il va dans un modèle ultra-consumériste, il entre dans l’entropie, cela s’appelle l’anthropocène. Mais avec les mêmes technologies, il peut renverser la chose. Ce n’est pas être un technophile que de dire ça.

Je suis très critique, non sur la technologie, mais sur la manière dont on la pratique. Je ne crois pas du tout que la technologie soit neutre. Une technologie, si elle ne sert pas à produire du soin ou de la thérapeutique, elle produit forcément de la toxicité et de l’empoisonnement. C’est pour cela qu’il faut produire des thérapeutes, qui sont des prescripteurs. Pourquoi ne pouvez-vous pas aller à la pharmacie acheter des antibiotiques sans ordonnance médicale ? Car on considère que c’est dangereux et que cela doit être prescrit par des gens qui savent.

"Ce qui est important, c’est de réinvestir, pas seulement la technique, mais les processus d’exosomatisation : faire un livre, parler, extérioriser. Ce sont ces processus de transformation du monde qu’il faut réinvestir, selon un modèle qui n’est plus le calcul. Et qui donc est capable d’intégrer l’incalculable." Bernard Stiegler

Pour moi, la technique n’est pas le problème. L’hominisation, c’est l’exosomatisation : l’homme se constitue par la production d’organes nouveaux, c’est ce que dit Georgescu-Roegen. Ce qui est important, c’est de réinvestir, pas seulement la technique, mais les processus d’exosomatisation : faire un livre, parler, extérioriser. Ce sont ces processus de transformation du monde qu’il faut réinvestir, selon un modèle qui n’est plus le calcul. Et qui donc est capable d’intégrer l’incalculable. Là, on revient vers les vraies questions qui sont celles de l’investissement. Savoir s’il faut sortir ou non du capitalisme, ce n’est pas tellement mon problème…

Je la remettais en cause il y a fort longtemps. Plus aujourd’hui, même si je continue de penser que ce n’est pas inéluctable que le marché dure éternellement. La question, ce n’est pas le marché, c’est l’hégémonie du marché, ce qui n’est pas du tout la même chose. C’est ce que dit Karl Polanyi, qui n’était pas vraiment marxiste mais qui était extrêmement critique contre le marché. On a à reconstruire une pensée, qui passe notamment par une relecture de Marx. Car Marx est un des premiers penseurs de l’exosomatisation. Certains textes méconnus en France portent une toute autre vision de l’avenir du capitalisme, et de l’exosomatisation.