Midi:onze

La ville à l'heure du changement

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

matali crasset : “Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie”

Cette publication a été difficile pour moi car je n’avais pas regardé ce que j'avais pu faire jusqu'alors. J’étais toujours tournée vers l’avant et vers de nouveaux projets. Cela m’a demandé beaucoup d’efforts, puis j’y ai progressivement pris goût. L’idée était davantage de révéler la singularité des projets, en mettant en avant le travail sur les espaces et les scénarios de vie, plutôt que sur les objets. J’ai donc décidé de montrer principalement des espaces, organisés par thématiques, afin de proposer une nouvelle manière d’appréhender mon travail. Quelques objets apparaissent néanmoins dans un cabinet de curiosités en fin d’ouvrage.

Je dirais que je n’ai pas de style. Je ne cherche pas à donner des formes, mais à proposer des potentiels et des scénarios de vie. La forme ou l’espace viennent ensuite. Je ne suis pas dans une continuité esthétique ni dans une recherche de sophistication formelle, que l’on pourrait appeler française, mais dans l’intention première de ce que l’espace ou l’objet peut permettre.

J’ai du mal à répondre à cette question, car je n’ai pas de projet préféré. Chaque projet est porté par des personnes et des relations sur le long terme. Choisir un projet reviendrait à en privilégier un par rapport à un autre. Certains travaux, notamment autour de l’hospitalité, menés avec des collaborateurs avec lesquels j’ai partagé des parcours durables, illustrent cependant cette démarche d’expérimentation et de singularité.

J’ai souhaité révélé la diversité des projets, tout en laissant au lecteur le soin d’en faire la synthèse. Chaque contexte et chaque commanditaire étant distincts, je ne voulais pas imposer une lecture unique. Je pense néanmoins qu’un état d’esprit et une approche se dégagent. Ce que je voulais montrer, ce sont des prises de position affirmées et la possibilité de faire fonctionner ensemble le social et l’artistique.

Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, et tant mieux, parce que le design n'est pas là pour réglementer mais au contraire, pour libérer les choses. Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques. Le livre est aussi une manière de préparer une autre façon de voir les choses, en se concentrant sur la création de conditions favorables pour être ensemble, faire communauté et s’engager collectivement.

Je considère le design comme une pratique agile, capable de s’adapter aux enjeux sociaux et écologiques.

Je crois que l’on est plus fort ensemble et que l’on s’enrichit collectivement. Dans un contexte d’éco-anxiété, être ensemble permet de se rassurer et de croire à la possibilité de changer les choses. Je travaille sur des scénarios ouverts, des systèmes et des plateformes évolutives qui permettent l’émergence de possibles, y compris imprévus.

Je ne travaille jamais seule. Les projets sont conçus avec les commanditaires, des personnes engagées qui habitent les lieux. Des projets expérimentaux qui ne sont pas portés par les usagers ne m’intéressent pas. Il s’agit d’observer ce qui existe déjà dans les relations et les usages, même de manière latente, et de le révéler par un espace, un outil ou un système.

Pour moi, l’écologie n’est pas un dogme mais une prise de conscience. Le design peut aider à sensibiliser, mais surtout à agir. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets. Cette démarche s’inscrit dans une façon de travailler « autrement », que j’ai toujours adoptée, celle qui se rapproche d'un design frugal qui invite à être créatif et actif, loin des approches axées sur le confort. Depuis le départ, j'ai toujours regardé les situations avec un autre regard. Aujourd'hui, ce pas de côté me permet de proposer cet “autrement” et d'entrevoir une vie commune plus sereine.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire comme avant, et les designers peuvent être une force pour orienter autrement les projets.

La question des matériaux intervient plutôt à la fin. Le changement doit être d’abord philosophique et systémique. Ce n’est pas seulement en changeant les matériaux que l’on transforme les choses. Il s’agit de repenser des systèmes complets, et non d’apporter des réponses ponctuelles. Marc Augé dit que le design, c'est l'anthropologie appliquée, et je trouve que c'est très juste. Un anthropologue va trouver un terrain, s'ancrer dans un endroit, regarder comment cela fonctionne et puis trouver. On peut faire une espèce d'analogie avec le travail du designer en arrêtant de faire du design seul pour faire du design en rapport avec un contexte, en rapport avec quelque chose qui se joue et là on est beaucoup plus fort.

Ils cherchent à redonner envie d’être actif, de faire communauté et de restaurer la confiance à des échelles où elle est possible. Les utopies et écotopies nourrissent ma réflexion. L’écriture et les récits me permettent aussi de retrouver une direction et de continuer à avancer dans des périodes de doute. A un moment donné, j'ai même posé le crayon, je me suis dit “je ne dessine plus ni l'objet ni l'espace”. Et là j'ai commencé à écrire et cela m'a réparée. Quand le réel est vraiment difficile à appréhender, l'imaginaire peut nous éclairer et nous redonner l’optimisme dont on a besoin pour avancer et pour continuer à faire des projets.

C’est la conviction que nous avons encore une capacité de penser et de nous reconfigurer collectivement. Face aux déséquilibres liés aux outils, notamment l’IA, il s’agit de prendre conscience, de protéger et de réfléchir en profondeur plutôt que de chercher à tout arrêter.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

Je ne crois pas à un modèle unique. La richesse du design réside dans la diversité des sensibilités et des approches. Chaque designer doit approfondir sa propre démarche afin de proposer des réponses adaptées et respectueuses du monde et de ses habitants.

Je privilégie les petites échelles, car ce sont celles où l’on comprend ce qui se joue. Il ne s’agit pas nécessairement de produire de nouveaux objets, mais de questionner leur légitimité. Le design est aujourd’hui à réinventer, tant dans ses pratiques que dans ses terrains d’intervention.

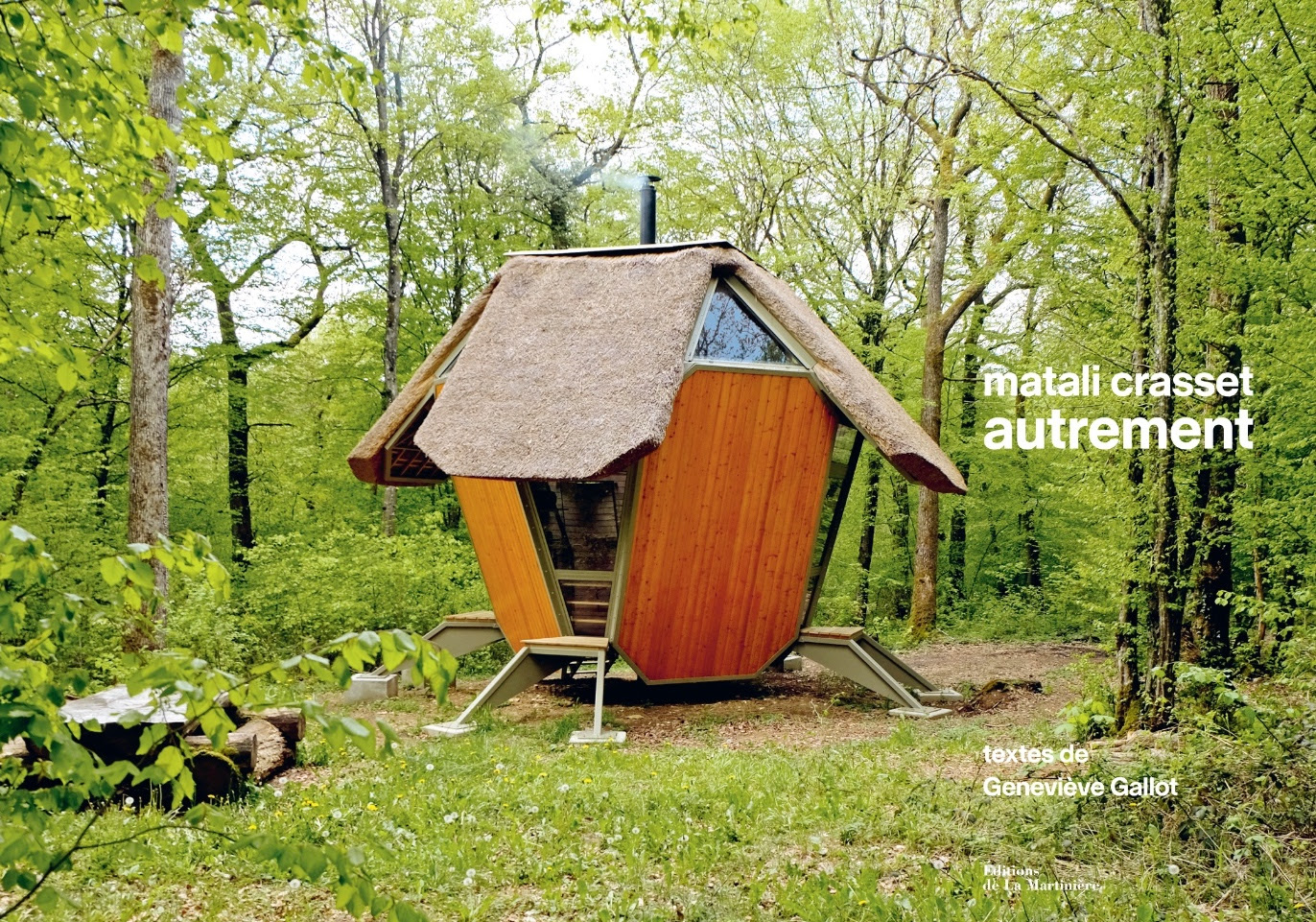

matali crasset, autrement, textes de Geneviève Gallot, Paris, éditions La Martinière, nov. 2025, 112 pages, 32,50 €

Présentation de l'ouvrage sur le site de la maison d'édition ICI

Vers une ville sans voitures ?

Vers une ville sans voitures ?En 1973, André Gorz publie dans Le Sauvage un texte à charge contre ce qu’il nomme « l’idéologie sociale de la bagnole ». Il y décrit notamment la façon dont ce fétiche des sociétés contemporaines a profondément altéré l’espace urbain : « la bagnole, y explique-t-il, a rendu la grande ville inhabitable. Elle l’a rendu puante, bruyante, asphyxiante, poussiéreuse, engorgée au point que les gens n’ont plus envie de sortir le soir. Alors, puisque les bagnoles ont tué la ville, il faut davantage de bagnoles encore plus rapides pour fuir sur des autoroutes vers des banlieues encore plus lointaines. Impeccable circularité : donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les ravages que causent les bagnoles. »

"La bagnole a rendu la grande ville inhabitable. Elle l’a rendu puante, bruyante, asphyxiante, poussiéreuse, engorgée au point que les gens n’ont plus envie de sortir le soir. Alors, puisque les bagnoles ont tué la ville, il faut davantage de bagnoles encore plus rapides pour fuir sur des autoroutes vers des banlieues encore plus lointaines. Impeccable circularité : donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les ravages que causent les bagnoles." André Gorz, "l'idéologie sociale de la bagnole", 1973

Puante, bruyante, asphyxiante, poussiéreuse, engorgée… La liste des nuisances générées par la voiture n’a guère évolué depuis 40 ans. Le pic de pollution de mars 2014 en témoigne : la circulation motorisée, en France particulièrement où le diesel est roi, génère de sérieux problèmes de santé publique. Du reste, les particules fines ont tendance à masquer bien d’autres incommodités liées à l’hégémonie de la bagnole, et feraient presque oublier le danger qu’elle représente pour les autres usagers de la voirie (en milieu urbain, en 2012, la circulation a coûté la vie à 334 piétons et 58 cyclistes ), la place démesurée qu’elle occupe, son inefficacité relative (en milieu dense, sa vitesse dépasse rarement les 15 kilomètres/h, soit la vitesse d’un… vélo), ou encore son effet délétère sur la vie de la rue (à partir de 50km/h, elle avait tendance à désertifier et stériliser l’espace public). Sans parler de l’étalement urbain qu’elle entraine, avec ce qu’il suppose d’éloignement des aménités, et donc de dépendance… à la bagnole. Bref, malgré l’attachement viscéral des automobilistes à leur voiture, nul ne doute plus que celle-ci soit un fléau en ville. D’où l’utopie tentante d’une ville enfin débarrassée de ce moyen de transport encombrant, polluant et globalement nuisible. Reste à déterminer si la chose est possible. Et surtout est-elle souhaitable ?

L’idée d’une ville sans voiture n’est pas neuve. Elle naît au moment où la circulation motorisée cesse d’être le privilège d’une élite pour devenir un phénomène de masse : dans les années 1960. Une ville comme Amsterdam voit alors lever dans les rangs des Provos, ces pseudo-situationnistes potaches, une fronde contre le « terrorisme de la majorité motorisée » : pour contrer l’asphyxie et la congestion, le mouvement écolo-anarchiste organise des manifestations à mi-chemin de l’art et de l’activisme et oppose les vertus du vélo (pour l’occasion badigeonné de blanc) au vice des véhicules à moteur. La part du vélo dans la métropole néerlandaise (environ 22% des déplacements ) montre qu’il en est resté quelque chose. A la même époque, des opérations analogues sont fomentées en France dans un contexte où urbanistes et architectes adaptent la ville entière à la circulation motorisée. L’An 01, ce catalogue filmique des utopies de l’époque, montre ainsi une manifestation sur les Champs Elysées dont le mot d’ordre est : « pas d’autos, des vélos ». Si les années 1970 et 1980 ont raison d’un tel pensum, l’émergence dans les pays industrialisés d’une « conscience climatique » au tournant du millénaire voit renaître le projet d’une ville sans voitures. Celui-ci déborde alors largement la sphère militante et infuse l’aménagement du territoire. « Que ce soit pour des questions d’espace, de pollution ou des sécurité, on est en train de se rendre compte qu’il faut sortir du tout voiture, note Olivier Razemon, journaliste et auteur du Pouvoir de la pédale aux éditions Rue de l’échiquier. Aujourd’hui, l’argument qui prévaut chez les décideurs français est celui du CO2. Ce n’est peut-être pas le plus efficace, mais c’est facile à mesurer. » Exit le zonage et l’étalement urbain : les urbanistes redécouvrent les vertus de la ville dense, où l’on circule à pied ou à vélo. La décennie 2000-2010 sera ainsi celle des pistes cyclables, du tramway, de la piétonisation des centres-villes. Le phénomène est si massif que quand Olivier Gacquerre, maire de Béthune, annonce en avril 2014 la création d’un parking sur la grand-place car « il faut vivre avec son temps », on croit tomber de l’armoire tant le projet semble anachronique.

Et pourtant. Les mesures adoptées massivement n’ont jusqu’alors pas suffi à entamer le règne de la voiture, qui demeure le moyen de transport privilégié des Français, et notamment pour les trajets domicile-travail. Faut-il en conclure qu’une ville sans voiture (ou disons, avec un peu moins de voitures) est un inaccessible horizon ?C’est précisément ce que Marie-Hélène Massot a cherché à interroger en 2005 avec Jimmy Armoogum, Patrick Bonnel, et David Caubel dans Une ville sans voiture : utopie ? Pour la chercheuse es mobilités, l’enjeu est alors de définir dans quelles proportions l’automobile peut se reporter vers d’autres modes de transport (on appelle ça le report modal). « A l’époque, explique-t-elle, on entendait dire partout que les conducteurs sont irrationnels et prennent surtout leur voiture pour de petits déplacements. On a voulu savoir quelles pouvaient être les alternatives, notamment en matière de report modal. » Dans l’étude qu’elle mène conjointement à Paris et à Lyon, l’équipe de recherche cherche alors à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on choisit la voiture, et s’il est possible de faire autrement. A rebours des discours fustigeant l’égoïsme des automobilistes et leur attachement à un confort préjudiciable à tous, les résultats sont sans appel : l’immense majorité d’entre eux (plus de 90%) sont contraints, et leur temps de transport doublerait sinon plus, s’ils devaient choisir un autre moyen de transport – transports en commun notamment. Les raisons d’une telle dépendance ne tiennent pas seulement aux choix résidentiels des populations étudiées et à leurs conséquences sur les distances domicile-travail. Pour Marie-Hélène Masson, ils sont aussi liés à la diversité des activités induites par le moyen de déplacement. « Quand on construit le programme de sa journée, rappelle-t-elle, on le fait en fonction du mode de transport. Autrement dit, si l’on va au travail en voiture, on en profite aussi pour faire des courses, aller chercher les enfants, etc. » Dans ces conditions, les transports en commun sont difficilement substituables à la bagnole, à moins de doubler son temps de transport.

Les politiques des villes en matière de transport se fondent pourtant très largement sur le report modal. Depuis le tournant du millénaire, on a d’abord vu la quasi totalité des métropoles (et même certaines villes moyennes) se doter d’une ou plusieurs lignes de tramway, au risque de les voir engorgées sitôt construites. « Ce n’est pas un tramway qui va révolutionner les choses, note Marie-Hélène Massot. L’offre de transport public ne résout rien. » Dans un contexte où les transports en commun sont déjà saturés, on comprend mieux pourquoi leur gratuité en cas de pic de pollution est une mesure aussi coûteuse qu’inefficace…L’aménagement d’infrastructures (pistes cyclables, voies piétonnes…) ou de dispositifs signalétiques encourageant les modes dits « actifs » (marche, vélo…) figure aussi parmi les mesures préférées des élus. Avec des résultats mitigés : à Paris, la part des cyclistes plafonne à 3% malgré le succès du Velib. Surtout, après des décennies de tout-voiture, les politiques publiques s’attachent désormais à en décourager l’usage. Les leviers sont d’abord d’ordre financier. Une crise économique comme celle que nous vivons ou un renchérissement du prix du carburant contribuent – directement ou indirectement – à réduire la mobilité des ménages. « Quand il y a un problème de coût, explique Marie-Hélène Massot, on commence par réduire les activités qui coûtent cher, et donc les déplacements qui vont avec. » Dans ces conditions, diminuer drastiquement la part de la voiture en ville suppose d’aller bien au-delà du seul domaine des transports et de transformer modes de vie. Un tel objectif implique de revoir notre relation au travail, nos choix résidentiels (encore faut-il que ce soit possible dans un contexte de flambée du foncier), nos loisirs, etc. « L’enjeu est de mieux organiser l’espace pour que ceux qui n’en ont pas les moyens puissent accéder à des logements dans des zones moins excentrées où ils aient la possibilité de vivre mieux », plaide Marie-Hélène Massot.

"L’enjeu est de mieux organiser l’espace pour que ceux qui n’en ont pas les moyens puissent accéder à des logements dans des zones moins excentrées où ils aient la possibilité de vivre mieux." Marie-Hélène Massot, chercheuse

Parmi les mesures les plus efficaces, on pointe aussi la raréfaction des places de stationnement et l’aménagement de zones « pacifiées » où les voitures sont sommées de réduire leur vitesse. Au report modal, s’ajoute la volonté de favoriser le partage modal : « Il faut que la voiture soit bienvenue en ville, mais qu’elle n’y soit plus la seule légitime, insiste Olivier Razemon. Il s’agit de construire une société où elle cohabite avec d’autres modes de transport. » A Paris, la généralisation discrète du code de la rue va dans ce sens. Des zones 30 (où la vitesse est limitée à 30km/h) au double sens cyclable, elle prend le contrepied des décennies passées, et cherche à adapter la voiture à la ville plutôt que l’inverse. La bagnole cesse alors d’être une nuisance et contribue même à la vie de la rue. « La voiture est un objet merveilleux, conclut Olivier Razemon. Il faut juste l’utiliser différemment. »

Olivier Razemon, Le Pouvoir de la pédale : comment le vélo transforme nos sociétés cabossées, coll. "Les petits ruisseaux", éditions Rue de l'échiquier, 192 p., 15 euros

Réenchanter le monde : un manifeste architectural

Réenchanter le monde : un manifeste architecturalEn 2007, l’architecte et professeure Jana Revedin créait le Global award for Sustainable architecture. L’enjeu de ce prix soutenu par l’UNESCO et la Fondation LOCUS : récompenser et promouvoir des démarches architecturales qui, loin des mégalomanies pritzkerizées, s’affrontent aux défis écologiques, sociaux et économiques contemporains et cherchent à concilier leur pratique avec la préservation des ressources naturelles et les besoins réels des usagers. En somme, des pratiques qui renouent avec l’idée d’un rôle social de l’architecte et déjouent les routines professionnelles pour mieux s’affronter aux défis contemporains…Jusqu’au 6 octobre prochain, la Cité de l’architecture et du patrimoine, partenaire du prix dès l’origine, rassemble ses 40 lauréats autour d’une exposition-manifeste : Réenchanter le monde. Au gré d’une scénographie faite de cubes empilés façon legos et de vidéos, mais aussi d’un cabinet de curiosités où chaque architecte présente ses fétiches et outils de travail, l’accrochage égrène plus de 200 projets. On y retrouve quelques réalisations phares de ces dernières années, parmi lesquelles la réhabilitation de logements sociaux à Tourcoing par l’agence Patrick Bouchain, le pôle oenotouristique de Philippe Madec à Saint-Christol ou la bibliothèque de Medellin signée Giancarlo Mazzanti.

Essaimés sur tous les continents, les bâtiments présentés s’inscrivent dans les contextes urbains et économiques les plus divers – du bidonville sud-africain à la campagne européenne, en passant par la vieille ville yéménite – et s’affilient à des courants esthétiques et formels extrêmement variés. L’accrochage s’articule ainsi autour de six problématiques ultra contemporaines, dont la globalisation et l’uniformité qu’elle sécrète, la gestion des ressources naturelles, la métropolisation ou encore la question de l’habitat pour tous, cruciale dans les pays du Sud où l’exode rural et essor démographique déversent dans d’infinies mégalopoles des populations aussi nombreuses que précaires.Cette diversité n’exclut pas quelques traits communs, que l’exposition entend justement mettre en exergue. Parmi eux, l’attention portée au contexte (géographique, historique, culturel…), le caractère résolument expérimental et parfois bricoleur des projets, l’habitude de jongler avec des ressources (naturelles ou budgétaires) limitées, la volonté d’excéder le champ disciplinaire de l’architecture au nom d’une conception très large de l’habitat, le recours aux savoirs et savoir-faire locaux, mais aussi une certaine éthique architecturale alliant humanisme et modestie. D’où le caractère « manifeste » de Réenchanter le monde. A travers les projets présentés, se dessine en effet une pratique alternative du métier d’architecte, marquée par la volonté d’être en prise avec les transitions qui s’opèrent dans l’espace urbain contemporain. S’y joue très logiquement la liquidation tranquille du style international, dont les architectes primés troquent la radicalité esthétique et la manie planificatrice contre une architecture « radicante », c’est-à-dire adaptée à son lieu d’apparition, coopérative plutôt qu’autoritaire, ingénieuse autant qu’ « ingénieure », flexible et adaptable au gré des évolutions fonctionnelles et des besoins générationnels, incrémentale, souvent low-tech et sans cesse en mouvement. Dans un contexte de convergence des crises (économique, écologique, sociale), cette réinvention est vivifiante et nécessaire.

Réenchanter le monde : architecture, ville, transitions, du 21 mai au 6 octobre 2014Cité de l'architecture et du patrimoine Galerie basse des expositions temporaires1, Place du Trocadéro et du 11 novembre, Paris 16eEntrée au tarif A : PT 5 € - TR 3 €

Réenchanter le Monde : l’architecture et la ville face aux grandes transitions Direction scientifique, Marie-Hélène Contal (Coordination scientifique), Aliki-Myrto Perysinaki, Coédition Cité/Alternatives, Manifesto, 224 p., 17 €

Sustainable Design III. Vers une nouvelle éthique pour l’architecture et la ville / Towards a new ethic in architecture and town planning. M.H. Contal et J. Revedin, avec une préface de C. Alexander Co-éditions Gallimard – LOCUS Foundation, mai 2014 - Éditions séparées français et anglais, 39 €

Hors-série : Réenchanter le monde Architecture, ville, transitions L'Architecture d’aujourd’hui , 72 p., fçs/angl., 10 €

La psychanalyse au secours des névroses urbaines

La psychanalyse au secours des névroses urbainesDe la sarcellite (ou « maladie des grands ensembles ») aux fractures territoriales, il semblerait que l’aménagement urbain sécrète ses pathologies propres, comme le corps a les siennes. Soigner l’espace pourrait alors mobiliser les mêmes recettes que la médecine. D’où l’ambition affichée par Laurent Petit, fondateur de l’ANPU (agence nationale de psychanalyse urbaine) : psychanalyser les villes du "monde entier" pour identifier le "PNSU" (point névro-stratégique urbain) où se concentrent les névroses géographiques et amorcer un "TRU" (traitement radical urbain) de nature à guérir les troubles. Pour ce faire, il questionne habitants et experts avec les bénévoles qu’il aura su mobiliser, compulse les archives, dissèque le territoire puis livre ses conclusions au cours de conférences canulars où il aura pris soin de convoquer les équipes municipales. Depuis 2003, ce quadragénaire potache et faussement ingénu a ainsi couché sur le divan Vierzon, Tours, Marseille, Hénin-Beaumont, et même des départements entiers comme les Côtes d’Armor. Il le fait généralement à l’invitation d’institutions culturelles – théâtres ou centres d’art.

Il faut dire que Laurent Petit n’est ni psychanalyste ni urbaniste ou expert de l’aménagement. L’homme vient du théâtre de rue, dans lequel il s’est lancé sur le tard après une fugace et morne carrière d’ingénieur. Ses premières interventions publiques ont consisté à démontrer les liens secrets qui unissent Mickey Mouse à Michel-Ange ("Mickey l'ange"). L’idée de psychanalyser les villes lui est venue un peu par hasard, quand le collectif d’architectes eXYZt lui a demandé de jouer les experts à l’occasion d'une remise de diplôme.

Après ce premier contact avec la fabrique de la ville, il enchaîne rapidement et s'adjoint le concours de quelques complices, dont Charles Altorffer alias « Urbain l’enchanteur ». Il y a d’abord la psychanalyse de Vierzon, un fiasco qu’il raconte sur le mode potache dans La Ville sur le divan : introduction à la psychanalyse urbaine, ouvrage paru début octobre aux éditions La Contre Allée. Mais c’est Maud LeFloc’h, directrice du pOlau, pôle des arts urbains, qui lui met véritablement le pied à l’étrier en 2008 : « quand je lui ai parlé de psychanalyse urbaine, ça a fait tilt tout de suite, explique Laurent Petit. Elle m’a invité à analyser Tours, où elle travaillait. » Comme il le raconte dans son livre, la cité ligérienne est un cas vraiment étonnant : si son « arbre mytho-généalogique » révèle un rapport compliqué à la Loire, mère volage n’arrêtant pas de changer de lit, c’est surtout dans la rivalité avec Saint-Pierre-des-Corps, batârde « rouge » malmenée par Tours la blanche bourgeoise, que se noue la névrose locale. Après avoir situé le PNSU tourangeau sous l’autoroute qui clive les deux villes, le psychanalyste propose donc de les réconcilier en inaugurant le Point zéro, un pilier peint en rouge et blanc, en présence des maires des deux villes.

"A Port-Saint-Louis dans les Bouches du Rhône, le maire est venu nous dire qu’on en était arrivés aux mêmes conclusions que l’agence d’urbanisme locale, mais pour un prix largement inférieur !" Laurent Petit, "psychanalyste urbain

Ailleurs, la cure peut passer par la création de Z.O.B (zones d’occupation bucolique, destinées à fertiliser la ville) ou d’AAAH (autoroutes astucieusement aménagées en habitations), selon le trouble identifié. Dans tous les cas, on rit beaucoup.

Malgré le potache de ses mises en scène (ou plutôt grâce à lui), l’ANPU pourrait pourtant se révéler un allié inattendu du politique dans la tâche délicate qui consiste à aménager le territoire. Les analyses produites par Laurent Petit s’avèrent souvent pleines de bon sens : « A Port-Saint-Louis dans les Bouches du Rhône, le maire est venu nous dire qu’on en était arrivés aux mêmes conclusions que l’agence d’urbanisme locale, mais pour un prix largement inférieur ! ». S’adjoindre l’expertise d’un psy urbain ne coûte pas grand-chose en effet – entre 7 et 10 000 euros, donc bien moins qu’une étude diligentée par un cabinet « sérieux ». Surtout, la candeur et la bouffonnerie de l’ANPU ouvrent sur une tout autre façon de mettre en scène un projet urbain. Voyant dans sa démarche une façon de faire de la concertation autrement, Laurent Petit est très attentif à mobiliser un public étranger à la fabrique de la ville : « la mode est à la déresponsabilisation, mais en trouvant des approches ludiques, on peut remettre les habitants dans le jus, » note-t-il. Il jouit pour mener à bien cette tâche d’un privilège propre à l’artiste : le franc-parler. « Aucun élu ne peut venir expliquer que la bagnole ou le pavillon, c’est fini, explique-t-il. Nous, on a la possibilité de projeter la population dans trente ou quarante ans, mais on le fait avec humour, pour décongestionner tout ça. »

"Aucun élu ne peut venir expliquer que la bagnole ou le pavillon, c’est fini. Nous, on a la possibilité de projeter la population dans trente ou quarante ans, mais on le fait avec humour, pour décongestionner tout ça." Laurent Petit

En mobilisant grâce à l’humour et la poésie, Laurent Petit ouvre ainsi sur une autre manière d’interpréter le territoire et de « faire la ville ». Dans la lignée de la psychogéographie, projet situationniste visant à analyser l’influence du milieu géographique sur le comportement psycho-affectif des individus, sa démarche dresse la critique en acte de cinquante ans de fonctionnalisme : « la psychanalyse urbaine est un outil poétique qui permet de lutter contre la rationalité, les statistiques, les moyennes, résume Laurent Petit. C’est une façon de mettre un peu d’enchantement, de poésie et d’irrationnel dans la pratique des professionnels de la ville. » Rien de surprenant dès lors à ce que l’ANPU ait d’emblée intéressé architectes et urbanistes, et se soit vu convier à des colloques très sérieux. Dans cet engouement, Laurent Petit voit le signe qu’il est peut-être temps de lancer sa discipline sur la carte du monde. Il se réjouit d’être invité à des formations, et de voir les textes de l’ANPU traduits en Italien, où pourraient voir le jour les premières analyses hors de l'ANPU. Voulue comme une « introduction à la psychanalyse du monde entier », La ville sur le divan, son premier livre, devrait y contribuer. Idem pour le Traité d’urbanisme enchanteur que prépare son complice Charles Altorffer...

Laurent Petit, La Ville sur le divan : introduction à la psychanalyse urbaine du monde entier, éditions La contre allée, Paris, 2013, 316 p., 20 euros

"Ma cantine en ville" : la street food à voir et à manger

"Ma cantine en ville" : la street food à voir et à mangerIls s’appellent "ramène ton bol", "au coin du grill", "deux à deux" ou "la machine à vapeur" et s’égrènent au milieu des photographies de cantines itinérantes comme les étals des commerçants sur un marché. Conçus par des étudiants en art, design, paysage, architecture ou école d’ingénieur, ces prototypes en bois à l’échelle 1 figurent parmi les lauréats du concours Minimaousse, qui récompense tous les deux ans des projets de micro-architecture, avant de les présenter à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Le thème de cette cinquième édition, « ma cantine en ville », avait donné lieu l'an dernier à une exposition au VIA assortie d'un colloque. Puisant dans la foisonnante typologie établie alors, les trente dispositifs primés (sur 400 dossiers reçus) disent la variété des moyens mis en oeuvre à travers le monde pour nourrir les citadins pressés, et rassemblent en un même objet, mobile et modulable, de multiples fonctions : transporter les aliments (à vélo, à mobylette, par porteur, etc.), les conserver, les préparer, les cuire, les présenter et les consommer. Une façon de montrer que la « street food », pratique universelle en plein renouveau sous nos latitudes, ne se limite pas aux food trucks et autres baraques à frites, ni même au seul acte de manger… Pour Fiona Meadows, responsable de programmes à la Cité de l’architecture et organisatrice de Minimaousse 5, la cuisine de rue permet d’abord de questionner nos usages de l’espace urbain contemporain, et notamment de ses « vides » : « à l’origine du concours, explique-t-elle, notre intérêt pour les espaces publics et le constat que nos sociétés avaient tendance à en exclure la street food, sinon à l’interdire. »

La « street food », pratique universelle en plein renouveau sous nos latitudes, ne se limite pas aux food trucks et autres baraques à frites, ni même au seul acte de manger…

Fédératrice et bon marché, celle-ci est pourtant un adjuvant rêvé de tous ceux qui veulent fertiliser la ville et y aménager les conditions favorables au « vivre ensemble ». En transformant une place, un trottoir ou un parking en point de rassemblement où l’on peut s’asseoir, manger et discuter, elle permet de rompre avec l’urbanisme fonctionnel, pour qui les espaces publics sont essentiellement des lieux où l’on passe, jamais des lieux où l’on reste. D’où l’intérêt croissant des artistes et collectifs de tout poil pour les cantines de rue : d’EXYZT à Cochenko, en passant par l’artiste autrichien Erwin Wurm qui vient d’installer une baraque à frites ultra design dans le centre-ville de Lille, ils sont de plus en plus nombreux à y reconnaître un moyen efficace de mobilisation et de dialogue, et ce d’autant plus qu'à l'inverse du fast food standardisé, la street food se veut savoureuse et de qualité. « Ces dispositifs témoignent du bonheur d’être en ville, note Fiona Meadows. Manger dans un lieu qui a la rue pour décor fait évidemment partie du plaisir. »

Rien d’étonnant dans ces conditions à ce que le concours Minimaousse ait proposé pour consignes de « réactiver l’espace public » et d’« inventer de nouvelles civilités »… La reconquête collective de la rue ne justifie pourtant pas à elle seule le regain d’intérêt des créatifs et des gastronomes pour la street food. Reflet de l’appétit contemporain pour la mobilité et le nomadisme, le phénomène dit aussi les mutations à l’œuvre dans la sphère économique, et pourrait être l’indice d’une précarisation croissante de nos sociétés. Dans les pays pauvres, la cuisine de rue est depuis toujours un moyen de subsistance. Il se pourrait qu’elle le soit aussi de plus en plus dans les pays riches : « pour de jeunes chefs qui débutent et n’ont pas les moyens d’acheter un fond de commerce, ça peut être un moyen de développer une activité, souligne Fiona Meadows. Dans un contexte de montée du chômage, la street food représente un tout petit investissement, et permet de créer de l’emploi. »

"Pour de jeunes chefs qui débutent et n’ont pas les moyens d’acheter un fond de commerce, ça peut être un moyen de développer une activité." Fiona Meadows, organisatrice du concours Minimaousse

Encore faut-il que le contexte réglementaire soit favorable à son épanouissement, ce qui est encore loin d’être le cas en France. Perçue par les restaurateurs comme une concurrence déloyale, la cuisine de rue se voit opposer tout un tas d’obstacles par les municipalités. D’où la création de l’association « Street food en mouvement » sous la houlette de Thierry Marx. Son objectif ? Contribuer au développement du phénomène en encadrant les pratiques et en aidant les projets à obtenir les autorisations nécessaires. Pour le cuisinier français, l’enjeu est de taille : « La street food est une vraie alternative à la malbouffe, un puissant moteur d’intégration dans la société, peut-on lire sur le site Internet de l’association. La Street food, c’est l’avenir. »

"Ma cantine en ville, voyage au coeur de la cuisine de rue", jusqu'au 2 décembre à la Cité de l'architecture et du patrimoine.1, place du Trocadéro, Paris 16e. Tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h, le jeudi jusqu'à 21h. Entrée libre.

Minimaousse 5, Ma cantine en ville : voyage au coeur de la cuisine de rue, Paris éditions Alternatives, 2013, 252 p., 25 euros

La gentrification, une "lutte des places"

La gentrification, une "lutte des places"L’installation d’un caviste ou d’une boutique bio au milieu des commerces exotiques, l’ouverture d’une galerie branchée dans une zone que la clientèle aurait pourtant le réflexe d’éviter, l'aménagement d'une zone 30 : c’est à ce genre de signes qu’on peut mesurer la transformation sociale d’un quartier. Les Parisiens repèrent ces signes d’autant mieux qu’ils ont accompagné la « boboïsation » de Belleville, Ménilmontant ou Montreuil depuis la fin des années 1990, et qu’ils commencent aujourd’hui à se faire jour, quoique très discrètement, à Pantin ou Saint-Denis. C’est toujours peu ou prou la même histoire : d’abord relativement épargnés par l’envolée du prix du mètre carré, les quartiers populaires attirent une population de plus en plus aisée en quête d’opportunités, et qui vient disputer aux habitants originels la réserve foncière disponible. Pour décrire un phénomène qui touche Paris comme New York, Berlin ou Bordeaux, on ne parle pas d’embourgeoisement mais de « gentrification ».

"le déclin des emplois d’ouvriers (en partie compensés par les emplois de service peu qualifiés) et la forte augmentation des emplois cadres sont des facteurs de gentrification, explique Anne Clerval, géographe et auteur de Paris sans le peuple aux éditions La Découverte. Ils sont eux-mêmes liés aux choix politiques macro-économiques qui ont accompagné la mondialisation néolibérale et l’internationalisation croissante de la production." Anne Clerval, autrice de Paris sans le peuple (éditions La découverte)

L’anglicisme a l’avantage de souligner ce que le processus doit aux mutations récentes de l’économie et la recomposition sociale qu’elles entraînent : « le déclin des emplois d’ouvriers (en partie compensés par les emplois de service peu qualifiés) et la forte augmentation des emplois cadres sont des facteurs de gentrification, explique Anne Clerval, géographe et auteur de Paris sans le peuple aux éditions La Découverte. Ils sont eux-mêmes liés aux choix politiques macro-économiques qui ont accompagné la mondialisation néolibérale et l’internationalisation croissante de la production. » Autrement dit, la mondialisation et la concentration dans quelques grandes villes des activités les plus qualifiées (ie : la métropolisation) accouchent d’une nouvelle géographie sociale marquée par une mise à l’écart (spatiale, économique et culturelle) des classes populaires. Alors que celles-ci sont assignées aux grands ensembles et, de plus en plus, à l’espace périurbain et rural, les villes centres tendent à devenir l’apanage quasi exclusif des populations les mieux intégrées à l’économie-monde : cadres, professions intellectuelles supérieures, etc.

Selon Anne Clerval, la gentrification serait d’abord le fait de la petite bourgeoisie intellectuelle issue de la massification scolaire et caractérisée par un fort capital culturel. Pour la chercheuse, cette frange occupe une position « intermédiaire dans les rapports de classe entre la bourgeoisie, qui détient encore les moyens de production, et les classes populaires, qui n’ont que leur force de travail. Elle joue un rôle d’encadrement, en facilitant directement l’exploitation des employés et des ouvriers par les détenteurs du capital », à moins qu’elle n’ait « un rôle indirect d’inculcation idéologique, à travers tous les métiers de l’enseignement, de la culture, des médias, et toutes les fonctions qui sont prescriptrices de normes, qui assurent le maintien de l’ordre social. » Relativement homogène en termes de valeurs et dominante sur le plan culturel, elle est en revanche hétérogène sur le plan du revenu. A Paris, avec la hausse des prix de l’immobilier dans les années 1990, sa frange la plus fragile économiquement a donc été contrainte de s’installer dans les zones qu’elle avait jusqu’alors soigneusement évitées : les quartiers populaires de l’Est, qu’il s’agisse du canal Saint-Martin, de Belleville et dans une moindre mesure de Château Rouge, ou, plus loin, de Montreuil ou Bagnolet. C’est en effet dans ces quartiers que le différentiel de rente foncière (rental gap), c’est-à-dire l’écart entre la rente liée aux usages actuels du sol et celle qui pourrait être capitalisée si ces usages changeaient, est la plus grande. Bien qu’insalubres et mal famés, ils sont proches du centre, bien pourvus en offre de transports, et se caractérisent par un bâti ancien de type faubourien ou industriel facile à valoriser, pour peu qu’on le réhabilite. C’est la raison pour laquelle la gentrification de l’Est parisien s’est accompagnée d’un vaste mouvement de rénovation du parc immobilier privé.

Selon Anne Clerval, la gentrification serait d’abord le fait de la petite bourgeoisie intellectuelle issue de la massification scolaire et caractérisée par un fort capital culturel.

En France, ce mouvement a été largement secondé par les politiques de la ville. Dans l’Est parisien, il a coïncidé dans les années 1990 avec la mise en œuvre d’incitations à la rénovation. Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) subventionnent alors en partie les travaux d’amélioration du logement conduits par les propriétaires privés et copropriétés, cependant que la réforme du prêt à l’accession et la baisse des taux d’intérêt stimulent la course à l’achat. A la même époque, la déréglementation des loyers dans le cadre de la loi Malandrin-Mermaz (1989) accélère la gentrification en favorisant nettement l’intérêt des propriétaires et donc l’investissement locatif et la spéculation. Conséquence : entre 1998 et 2012, le prix des appartements anciens a été multiplié par 3,7 à Paris…

On le voit : la gentrification est essentiellement une dynamique foncière et patrimoniale. Cumulative, elle est d’abord le fait des franges les plus précaires de la petite bourgeoisie culturelle (artistes, intermittents, pigistes, etc), puis touche des catégories sociales de plus en plus favorisées : cadres, journalistes dans l’audiovisuel, ingénieurs, etc. A mesure que celles-ci conquièrent un quartier, l’offre culturelle se développe, le cadre de vie s’améliore et de nouveaux commerces font leur apparition. L’envolée des prix ne recouvre pourtant pas entièrement un phénomène qui s’accompagne partout où il a lieu de discours enthousiastes sur les vertus de la mixité sociale – mixité que les gentrifieurs confondent généralement avec la diversité ethnique et culturelle. La valorisation du « vivre-ensemble » et de « l’ouverture à l’autre » vient ainsi justifier après coup un choix résidentiel largement contraint par le marché. On peut alors voir dans la tolérance des gentrifieurs une stratégie de distinction sociale vis-à-vis de la bourgeoisie traditionnelle vivant dans « l’entre soi » des « ghettos du ghota », mais aussi vis-à-vis des « beaufs » qui peuplent les banlieues pavillonnaires et votent FN. Une telle lecture est d’autant plus tentante que les discours des gentrifieurs sur la mixité sociale cadrent mal avec leurs pratiques quotidiennes. Ils coïncident par exemple avec un évitement scolaire quasi systématique, qui contraint les enfants des classes les plus aisées à des trajets quotidiens parfois très longs dans le seul but d’éviter le collège ou le lycée de secteur. En somme, comme l’écrit le géographe Christophe Guilluy dans Fractures françaises, « l’image sympathique du « bobo-explorateur » arrivant en terre « prolo-immigrée » dissimule la réalité d’une violente conquête patrimoniale. L’euphémisation de ce processus est emblématique d’une époque « libérale libertaire » où le prédateur prend le plus souvent le visage de la tolérance et de l’empathie. » Ce « visage » avenant des gentrifieurs pourrait d’ailleurs expliquer, au moins en partie, pourquoi leur mainmise sur la ville soulève à Paris si peu de résistances dans les rangs des militants et parmi les classes populaires…

Face à un phénomène qui touche toutes les métropoles françaises, la seule réponse politique consiste à relancer la production de logements sociaux. Votée en 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite loi SRU) contraint ainsi les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) à porter à 20% la part de leur parc social. A Paris, selon les estimations de l’Apur, on serait ainsi passé de 13,4% en 2001 à 17,6% en 2012. Pourtant, même quand les municipalités jouent le jeu (et nombre d’entre elles s'y refusent) une telle mesure a des effets limités sur la gentrification, et ce pour deux raisons. D’abord, la production de logements sociaux coïncide avec la raréfaction des logements privés dégradés, voire insalubres, qui étaient jusqu’alors occupés par les classes populaires : « La construction de logements sociaux n’est pas suffisante, affirme Anne Clerval, en particulier à Paris parce qu’elle passe par la destruction (ou le remplacement) d’un plus grand nombre de logements (certes de piètre qualité) qui étaient accessibles aux classes populaires. »

"La construction de logements sociaux n’est pas suffisante, en particulier à Paris parce qu’elle passe par la destruction (ou le remplacement) d’un plus grand nombre de logements (certes de piètre qualité) qui étaient accessibles aux classes populaires." Anne Clerval

Autrement dit, la production de logements sociaux ne compense pas la captation et la rénovation par les gentrifieurs du parc social « de fait ». Entre 1982 et 1999, la part des logements dits « sans confort » est ainsi tombée de 29,4% à 3,6%.Ensuite, les logements sociaux créés dans le cadre de la loi SRU ne s’adressent plus seulement aux classes populaires. A Paris, pour favoriser la mixité sociale dans certains quartiers pauvres, une grande partie du parc y a été attribuée, via des dispositifs comme le prêt locatif à usage social (PLUS), à des ménages dont les revenus excédaient pourtant les plafonds d’attribution. A l’inverse, les prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI, qui recouvrent le logement très social) ne constituent que 25% des logements agréés entre 2001 et 2011.Enfin, les appels à la mixité sociale à l’échelle du quartier se traduisent par un rééquilibrage géographique du logement social dont les effets sont délétères : à Paris, sous prétexte de favoriser la production de logements sociaux dans les arrondissements déficitaires, tout en la maîtrisant dans les zones déjà bien pourvues, on a limité la part des classes populaires à l’échelle de la ville…Dès lors, il se pourrait qu’une lutte efficace contre la gentrification passe d’abord par la reconnaissance de son caractère social : « les bons sentiments comme l’ouverture à l’autre n’ont pas grand-chose à voir avec une politique de redistribution des richesses, rappelle Anne Clerval. Autrement dit, c’est l’idéologie même de la mixité sociale qu’il faut remettre en cause à l’heure où on ne parle plus du tout de remettre en cause les inégalités sociales. »

Anne Clerval, Paris sans le peuple : la gentrification de la capitale, Paris, la découverte, 2013. Lire un extrait ici et là un article sur le sujet.Christophe Guilluy, Fractures françaises, Champs essais, Paris, Flammarion, 2013

Rabia Enckell : "Mon ambition est de rendre l'habitat participatif accessible à tous"

Rabia Enckell : "Mon ambition est de rendre l'habitat participatif accessible à tous"Je tiens à préciser que je ne suis pas promoteur. J’ai choisi ce terme par provocation. C’est un mot très négativement connoté : pour les architectes et les paysagistes, le promoteur, c’est le méchant ! Or, je pense qu’on peut faire de très belles choses en tant que maître d’ouvrage, et qu’on peut avoir une approche éthique du métier. Du coup, j’entends plutôt le terme au sens de « moteur », de celui qui impulse. Quant à la « courtoisie urbaine », il faut y voir l’attitude qui consiste à prendre le temps de comprendre, d’écouter, dans une démarche empathique, à rebours de ce que font la plupart des professionnels de la ville. La courtoisie dont je parle est un idéal, un temps pour que l’humain existe. L’habitant expert existe vraiment. Il peut apporter une vraie valeur ajoutée au projet !

J’inverse le timing habituel du promoteur. Dans un schéma classique, l’utilisateur final d’un bâtiment ne participe pas à sa conception. A l’inverse, je propose de passer un an à travailler avec un groupe d’habitant, de prendre le temps d’animer une communauté, de la structurer pour voir comment elle pourra habiter ensemble. La personnalisation du logement constitue 5% de cette démarche, qui consiste surtout à construire de l’en commun. En aucun cas je ne dis aux gens comment ils devront habiter ensemble. Tout doit être discuté, y compris la performance énergétique, le choix du BBC ou du passif.

"Dans un schéma classique, l’utilisateur final d’un bâtiment ne participe pas à sa conception. A l’inverse, je propose de passer un an à travailler avec un groupe d’habitant, de prendre le temps d’animer une communauté, de la structurer pour voir comment elle pourra habiter ensemble." Rabbia Enckell, fondatrice de l'agende Promoteur de courtoisie urbaine

Absolument ! L’agence part de l’homme, dans ses interactions avec les autres. Il s’agit d’essayer de voir comment mon voisin m’aide à vivre mieux. La démarche est elle-même source de bien être, puisqu’elle permet aux gens de se rencontrer et d’échanger.

J’ai été formée à l’école du paysage à Versailles, et j’y avais comme enseignant Michel Corajoud, paysagiste et grand prix de l’urbanisme. A rebours des paysagistes de l’époque, il ne concevait pas son intervention comme une façon de remplir les creux, mais s’intéressait aux pleins de la ville. Il nous a aidés à devenir légitimes sur la ville, à en revendiquer la connaissance. Une fois mes études terminées, j’ai passé un an en agence et j’ai vu la limite des marchés de définition. Je me suis dit qu’il fallait passer du côté plein. C’est à ce moment que j’ai répondu à une offre d’emploi de Brémond. Ce promoteur m’a donné la possibilité de construire tout en restant fidèle à moi-même. Avec lui, on est dans le faire, on confronte les choses à l’échelle 1, on a la possibilité d’expérimenter : on a livré les 1ers bâtiments à énergie positive, et on s’est intéressés très tôt aux questions de responsabilité sociétale. Le participatif a été la limite de mon travail chez Brémond. J’ai senti qu’il fallait monter une structure parallèle, d’où la création de l’agence il y a un an.

Quand j’ai commencé a vouloir impliquer les habitants, je ne savais pas ce qu’était l’habitat participatif. En revanche, je connaissais le travail de patrick Bouchain. C’est lui qui m’a inspiré le terme de promoteur. Puis, j’ai découvert toutes les richesses du faire ensemble et de l’agir collectif en voyageant en Finlande. J’ai aussi vu qu’il existait dans ce champ un petit écosystème très militant, parfois trop. Mon ambition est de rendre l’habitat participatif accessible à tous, au-delà de ce cercle très politisé. Je professionnalise la démarche. Les coopératives d’habitants ont fait de très belles choses, mais dans un entre soi social. Je voulais garder ce principe de la libre association, mais sans la cooptation.

"Les coopératives d’habitants ont fait de très belles choses, mais dans un entre soi social." Rabbia Henckell

A l’île Saint-Denis, notre projet rassemble pour l’instant 9 ménages très hétérogènes : il y a des seniors, des familles, des couples mixtes, des primo accédants…

Nous participons à un programme d’habitat groupé à l’Ile Saint-Denis, dont le groupe Brémond est promoteur, et qui est pour nous un projet pilote. La ville avait inscrit dans la charte de l’écoquartier qu’il y aurait un îlot d’habitat participatif. Elle avait aussi à cœur de voir ce projet sortir de terre dans un délai satisfaisant, alors qu’il y a souvent des retards de livraison pour ce type de bâtiment. Ici, le dépôt du permis de construire ne devait pas se faire au-delà du 4e trimestre 2014. D’où l’intérêt de faire appel à une agence comme la nôtre, qui travaille dans le calendrier du promoteur.Je m’étais fixé une limite de 30 ménages, et idéalement de 20. Le programme accueillera 16 à 18 familles au final. J’ai commencé à rencontrer des familles bloquées dans leur parcours résidentiel car l’offre actuelle ne leur correspond pas. Je les ai emmenées sur place, leur ai montré les lieux et expliqué la démarche. Toutes étaient rassurées par le fait qu’il y ait un maître d’ouvrage.

"Dès le permis de construire est purgé de tous recours, on peut lancer les travaux sans attendre, comme c’est le cas dans une promotion classique, que la commercialisation soit faite à hauteur de 50%." Rabbia Henckell

Suit un premier atelier où tout le monde se rencontre. On lance la démarche au moment où on a la moitié du groupe d’habitants (comme une promotion classique). Le premier document que je distribue aux futurs habitants est une fiche des attentes. On leur demande de lister les prestations et la surface souhaitées, ainsi que le budget dont ils disposent. Ils ont un mois et demi pour définir leur logement et leurs attentes, mais aussi ce à quoi ils sont prêts à renoncer. Je leur annonce le prix de sortie du m2, et donc ce qui est possible de faire. Ensuite, on établit un contrat avec chaque habitant. Je m’y engage à leur permettre d’accéder à un logement privé, ainsi qu’à un pourcentage des parties communes dans les limites de leur budget. J’annexe à ce contrat la méthodologie de travail avec mes honoraires.Les appels de charge commencent au moment du dépôt du permis de construire. On déroule alors une VEFA classique. Dès le permis de construire est purgé de tous recours, on peut lancer les travaux sans attendre, comme c’est le cas dans une promotion classique, que la commercialisation soit faite à hauteur de 50%. En somme, le temps « perdu » en amont du projet est regagné à ce moment-là.

Anne D’Orazio, chercheuse en habitat participatif, explique qu’en auto-promotion on peut espérer économiser 20%. Sauf qu’en général, les dépassements liés à l’absence de professionnalisme se montent à 17%. Le fait de travailler avec un maître d’ouvrage, qui sait faire tenir recettes et dépenses dans un planning. Mais l’aspect participatif du projet déleste aussi des frais de commercialisation et des frais de communication… L'idée est que ma rémunération ne génère pas de surcoût supplémentaire, car elle se fait sur un nombre d'ateliers et non sur la transaction. Et puis nous ne nous lançons pas dans des outils de communication sophistiqués mais mettons en oeuvre des outils simples tels que Facebook ou autres blogs que le groupe fera vivre par lui même...

Il y a d’abord la question des espaces communs. Les promoteurs réfléchissent aujourd’hui à en proposer, parce que les communes les réclament et que la construction de commerces en rez-de-chaussée a ses limites et débouche souvent sur des vitrines au blanc d’Espagne. L’agence apporte une vraie solution à cela…Ensuite, la démarche a une haute valeur sociétale. Elle est l’occasion pour les promoteurs de démontrer qu’ils peuvent être des acteurs responsables de la ville, et non de simples spéculateurs fonciers.

"La démarche a une haute valeur sociétale. Elle est l’occasion pour les promoteurs de démontrer qu’ils peuvent être des acteurs responsables de la ville, et non de simples spéculateurs fonciers." Rabbia Henckell

Elle apporte aussi une solution à la commercialisation, même si je ne me définis en aucun cas comme une commerciale. Enfin, elle assainit la relation avec les habitants : la levée de réserves, qui est toujours un moment délicat dans la VEFA, est alors plus simple, puisque le projet est déjà approprié. Cela crée moins de frustrations.

Travailler dans le cadre d’une VEFA permet justement de les contourner. C’est le promoteur qui souscrit la garantie future d’achèvement, qui donne la caution immobilière pour le terrain, qui paye le permis de construire, le géomètre, etc. Le fait de travailler avec un maître d’ouvrage permet aussi de contourner la solidarité financière qui fait que si quelqu’un se désiste, tout le groupe est fragilisé. Aujourd’hui, les banques sont intellectuellement incompatibles avec l’habitat participatif. Alors qu’en restant dans le cadre de la VEFA, on les rassure.

Il y a une demande sociale de plus en plus forte pour ce type de projet, mais pas d’offre. Nous vivons une crise du sens, et l’habitat participatif est une façon de fabriquer de l’en commun, de permettre aux gens de se rencontrer et de se connaître. La demande est aussi liée aux économies qui découlent de la mutualisation des espaces… Le type de projet que nous montons est dans l’air du temps, mais il répond aussi à un besoin.

A Nantes, Simone et Lucien Kroll habitent le Lieu Unique

A Nantes, Simone et Lucien Kroll habitent le Lieu UniqueDans un contexte où l’urbanisme durable invite à « horizontaliser » la fabrique de la ville, la participation prend des allures de pensum encombrant. Le mot est si usé qu’il devenait urgent d’en ranimer toutes les promesses. C’est justement l’une des ambitions de la rétrospective que le Lieu Unique (LU) consacre à Simone et Lucien Kroll, respectivement paysagiste et architecte. Dans l’ancienne friche industrielle nantaise réhabilitée par Patrick Bouchain et sous son patronage, l’exposition (« celle d’un architecte sur un architecte », explique Bouchain) déroule les travaux les plus emblématiques de la démarche du couple. On y retrouve évidemment leur projet le plus célèbre : la « Mémé », maison médicale des étudiants en médecine de Louvain érigée à la fin des années 1960 à Woluwé-Saint-Lambert dans la banlieue de Bruxelles. Né d’une fronde contre un projet de campus, ce patchwork architectural à la façade hétérogène est le parfait contre-manifeste du fonctionnalisme : « Suivant une tendance qui se façonne d’expérience en expérience, j’ai envisagé (…) de faire participer des groupes de futurs habitants (les étudiants en médecine, puis les assistants, les professeurs, les employés et les habitants du quartier), à la conception, à l’étude détaillée et au principe de gestion des volumes à construire, explique Lucien Kroll. Cela allait susciter, dès la prise de possession des lieux par les habitants, un milieu urbain plus animé, duquel les habitants se sentent responsables et auquel ils puissent s’attacher au lieu de se contenter de camper dans des logements impersonnels. »

Qu’il s’agisse de construire un immeuble autogéré comme à Auderghem où les Kroll vivent encore aujourd’hui, ou de réhabiliter un grand ensemble pour insuffler à la froide rigueur des lieux un peu de la chaleur des habitants, Lucien Kroll n’a cessé de penser l’architecture à contre-courant de ses contemporains. Quand l’après-guerre généralise le zonage et donne à la rationalité technique la forme brutale et impersonnelle des grands ensembles, il revendique une approche « paysagère » de son activité – paysagère, c’est-à-dire « globale, relationnelle et de longue durée ». Ecologique en somme. A la planification rigide et l’industrialisation de l’habitat, il oppose la vicinitude (cette relation au voisinage qui est « l’inverse de la solitude ») et surtout l’incrémentalisme, défini comme une manière d’inventer en faisant, sans préalable rigide, et selon les avis des futurs usagers d’un lieu.

"Notre proposition, plutôt que de s’attacher à une architecture qui exprime l’industrie de consommation, s’appuie sur des attitudes d’habitants plus familières et plus responsables." Lucien Kroll

« Notre proposition, résume Lucien Kroll, plutôt que de s’attacher à une architecture qui exprime l’industrie de consommation, s’appuie sur des attitudes d’habitants plus familières et plus responsables. » Pas question pour autant de bannir l’industrie. L’architecte choisit plutôt de la pousser dans ses derniers retranchements et de la plier au service de l’habitant. Expérimentant à l’occasion le préfabriqué, il en fait par exemple un moyen de diversifier les formes et de refléter la variété des attentes.

Faire participer les usagers à l’élaboration de leur logement nécessite du temps, de l’écoute et de la patience. Pour mener à bien leurs projets, les Kroll peuvent aussi compter sur un outil simple et efficace : les maquettes. Elaborées collectivement avec les moyens du bord et les matériaux les plus banals (du bois, de la mousse, du papier, du carton…), elles permettent de préfigurer un futur bâtiment, d’esquisser la forme d’un lieu. A partir des années 1980, l’agence leur substitue l’informatique. Au Clos d’Emery à Emerainville où ils doivent construire 80 logements, les Kroll expérimentent la conception assistée par ordinateur par le biais de Paysage, un logiciel maison. L’outil autorise « une juxtaposition sans limite perceptible » et « les situations les plus diverses possibles : villa isolée, jumelée, groupée, petits collectifs intermédiaires ». A côté des maquettes et perspectives nées grâce l'informatique, l’exposition au LU présente aussi des documents plus banals. De ceux qui composent l’arsenal technique de tout architecte : plans masses, esquisses, dessins de façades…

Ce n’est pourtant pas ce maelström de visuels et de textes (Lucien Kroll est l’auteur d’un abondant appareil théorique) qui rend le mieux sensible la démarche du couple. Si la rétrospective parvient à toucher le spectateur, elle le doit d’abord à son caractère d’exposition « habitée ». Ainsi à l’extérieur du LU, au bord du canal, Simone Kroll a conçu pour l’occasion un luxuriant potager. Planté de capucines, de sauge, de cucurbitacées, de choux, d’ipomées, le tout avec la participation des riverains, il évoque le jardin éco conçu en 1992 par la paysagiste pour le Festival des jardins à Chaumont. Lui répond, à l’intérieur, l’ « appartement témoin » aménagé sur ¼ de la surface de l’exposition par le collectif d’architectes ETC. Reproduisant l’un des appartements de l’immeuble d’Auderghem, cet espace évolutif accueillera 12 jeunes agences d’architectes, locales pour la plupart, pendant toute la durée de l’exposition. En investissant le lieu à leur guise, elles illustreront la démarche des Kroll. Elle souligneront aussi combien le couple, malgré sa discrétion et la singularité de sa démarche, a inauguré une féconde lignée. « Toute cette exposition est une affaire de filiation », prévient ainsi Patrick Bouchain…

Toutes les citations de Lucien Kroll sont extraites du catalogue de l’exposition : Simone et Lucien Kroll, une architecture habitée, sous la direction de Patrick Bouchain, éditions Actes Sud, 2013.Lucien Kroll, Tout est paysage, éditions Sens&Tonka, 2012

"Simone et Lucien Kroll, une architecture habitée", du 25/09 au 1/12/13

Le Lieu unique

Quai Ferdinand Favre - Nantes

T/ 02 40 12 14 34

www.lelieuunique.com

Horaires d'ouverture : Mardi-samedi : 14h-19h//dimanche 15h-19h

Entrée libre